| Titel: | Ueber den Widerstand der Zapfenreibung; von Oberbaurath F. A. v. Pauli. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. XXXI., S. 172 |

| Download: | XML |

XXXI.

Ueber den Widerstand der Zapfenreibung; von

Oberbaurath F. A. v.

Pauli.

Aus dem Kunst- und Gewerbeblatt des polytechn. Vereins für

Bayern, Sept. 1849.

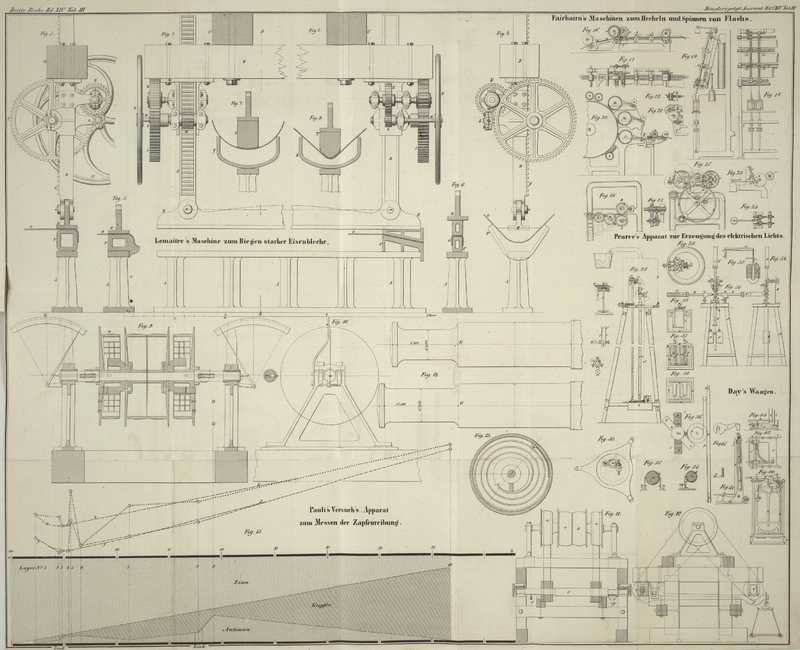

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Pauli, über den Widerstand der Zapfenreibung.

Bei jedem rationellen Industriebetriebe ist es nothwendig jene Ausgaben genau in das

Auge zu fassen, welche für die Fabricationsmittel und nicht für Rohstoffe erlaufen.

Indessen diese ihrer Natur nach als mehr oder weniger constant zu betrachten sind,

hängen die Ausgaben für die Erzeugungsmittel von den gewählten Einrichtungen oder

Verfahrungsweisen ab.

Die Ersparungen, welche unbeschadet des Zweckes in diesem Theile der Ausgaben sich

alljährlich machen lassen, repräsentiren zu Capital erhoben dem Gewerbtreibenden den

Betrag, um welchen das Geschäft mehr werth ist, indem ihm die Zinsen dieses Capitals

in den Ersparungen zufließen.

In der mechanischen Industrie, wo Werkzeuge oder Maschinentheile in tausendfachen

Formen täglich in Bewegung sind, spielt die Reibung eine

sehr beachtenswerthe Rolle. Nicht nur hängt von der guten Erhaltung der Zapfen und

Lager oft der Erfolg der Maschinen ab, und ist der gute Bestand dieser Theile durch

die anhaltende Reibung gefährdet; sondern es verschlingt auch nicht selten die

Ueberwindung des durch die Reibung hervorgerufenen Widerstandes einen sehr

beträchtlichen Theil der bewegenden Kraft. – In dieser zweifachen Hinsicht

erscheint daher die Reibung als ein zehrendes Uebel, welches zwar vermindert, aber

nie ganz beseitigt werden kann, und man nennt die auf die Zapfenreibung bei

Maschinen verwendete Kraft eine verlorne Arbeit.

Bei dem Eisenbahntransport zerfällt bekanntlich der Gesammtwiderstand nach seinen

veranlassenden Ursachen in drei Hauptabtheilungen, in den der Schwere, den der Luft

und den Widerstand der Reibung. Bei gleichen Verkehrsmassen nach beiden Richtungen

und wenn die Steigungen der Bahn gewisse Gränzen nicht überschreiten, kann man bei

der Erwägung des Gesammtdienstes von dem Widerstand der Schwere ganz Umgang nehmen.

In diesem Fall beträgt nach den bisherigen Erfahrungen der Reibungswiderstand aller

Zapfen 2/3 bis 3/4 der reinen Zugkraft.

Dieses Verhältniß gab Veranlassung zu einer Reihe von Versuchen über Zapfenreibung,

die den Gegenstand nachstehender Mittheilung bilden. Diese Versuche wurden in den

Jahren 1847/48 in der k. Eisenbahnwagenbau-Anstalt zu Nürnberg unter der

Leitung der beiden Maschinenmeister Werder und Hävel ausgeführt, welche sich mit großer Ausdauer

denselben hingaben.

Bekanntlich bestehen viele Recepte zu Legirungen für Metalllager, welche theils wegen

ihres geringen Reibungswiderstandes, theils wegen ihrer Dauer von verschiedenen

Seiten empfohlen worden sind. Der Zweck der angestellten

Versuche nun war zu ermitteln:

a) welche Lagerlegirung bei schmiedeisernen Zapfen den

geringsten Widerstand erzeuge, und

b) bei welcher Legirung am frühesten eine zerstörende

Erwärmung eintrete.

Im Verlaufe der bisherigen Betriebserfahrungen hatte die Vermuthung Raum gewonnen, es

möchte die geringe Ausdehnung der in Angriff stehenden Lagerflächen an der zuweilen

vorgekommenen Erhitzung der Zapfen einigen Antheil haben. Es wurde darum auch dieser

Punkt in die Versuchsreihe gezogen, und zwar in der Weise, daß alle Versuche mit

zwei Achsen angestellt wurden, deren eine einen größeren, deren andere dagegen einen

kleineren Zapfen hatte, indessen alle anderen Verhältnisse gleich waren. Es war eine

weitere Aufgabe der Versuche:

c) zu ermitteln, ob durch eine geringe Vermehrung der

gedrückten und sich reibenden Flächen wirklich eine Verminderung des

Reibungswiderstandes herbeizuführen sey.

Das erste Erforderniß zu diesen Versuchen war ein geeigneter Kraftmesser (Dynamometer). Der bis jetzt am meisten bekannte Dynamometer

ist der Zaum von Prony. Mit diesem Instrumente wird die

Arbeitsfähigkeit einer bewegenden Kraft gemessen, indem

man sie durch die meßbare Arbeit eines Widerstandes ganz absorbirt. Im vorliegenden

Falle sollte aber bei stunden- und tagelanger Andauer die Arbeit eines Widerstandes gemessen werden, welche möglicherweise sehr

wechseln konnte. Der Prony'sche Zaum war deßhalb hier

nicht anwendbar. Als schicklichste Vorrichtung erschien der

Spiralfeder-Dynamometer von White.

Das Princip dieses, wie es scheint, nicht sehr bekanntenIn der Eisenbahn-Zeitung von 1848 S. 317 (daraus mitgetheilt im

polytechnischen Journal Bd. CX S.

242) beschreibt Hr. Ed. Schinz den von

ihm erfundenen Dynamometer und bemerkt im Eingange, daß es bisher noch an

einer einfachen Vorrichtung gefehlt habe die Kraft zu ermitteln, welche

jeder einzelne Maschine einer größeren Fabrik absorbirt. – Hrn. Schinz scheinen die beiden dazu ganz geeigneten

Dynamometer des White unbekannt geblieben zu

seyn, welche derselbe in seinem New Century of

Inventions, Manchester 1822, beschrieben hat. Der Dynamometer des

Schinz hat sehr viele Aehnlickkeit mit dem

Gewichtsdynamometer des White. Dynamometers beruht in Folgendem:

Man denke sich eine Spiralfeder, gleich der einer Uhr, mit ihrem einen Ende an einer

Achse, mit ihrem andern im Innern einer Rolle befestigt, welche concentrisch auf der

Achse sich frei drehen kann. Steht nun einerseits mit der Achse irgend eine

bewegende Kraft in Verbindung und andererseits mit der Rolle durch einen Treibriemen

der Widerstand (hier die Versuchsachse mit dem belasteten Zapfen), so ist klar, daß

wenn die Achse ihre Bewegung beginnt, zuvörderst die Spiralfeder sich aufwickeln und

spannen muß, bis der Grad ihrer Spannung und beziehungsweise die Spannung des Treibriemens der Kraft des Widerstandes gleich ist. Es ist ferner klar,

daß während der ganzen Dauer der Bewegung die Spannung des Treibriemens und

beziehungsweise der Feder einen Maaßstab abgibt für die momentane Größe der Widerstandskraft, und daß, wenn man die Geschwindigkeit des Treibriemens aus der Anzahl der Umdrehungen der

Rolle in der Zeiteinheit kennt, man sofort durch die Multiplication der Ziffern für

Kraft und Geschwindigkeit, als Product den Ausdruck für die in Thätigkeit stehende

Arbeit erhält. – Nach dem Satze, daß die Arbeit der bewegenden Kraft stets der Arbeit des Widerstandes gleich ist, können wir auch von

der auf diesem Wege ermittelten Arbeit der bewegenden Kraft auf die Größe der

Widerstandskraft schließen. Im vorliegenden Falle ist nämlich aus dem Durchmesser

und beziehungsweise dem Umfange des Zapfens und der Anzahl seiner Umdrehungen in der

Zeiteinheit bekannt, welchen Weg jeder Punkt seiner Oberfläche in derselben Zeit

zurücklegt. Wird nun der Ausdruck für die Arbeit durch die Ziffer für den Weg

dividirt, so erhalten wir die Größe der Widerstandskraft an der Oberfläche des

Zapfens.

Alles kömmt bei diesem Apparate darauf an, die Spannung der Spiralfeder während des

Ganges der Vorrichtung stets kenntlich zu machen. – Jede Veränderung in der

Spannung der Feder setzt eine Verrückung ihrer Endpunkte in deren gegenseitigen

Stellung voraus oder, da diese an der Achse und der Rolle befestiget sind, eine

Veränderung in der Stellung der Rolle zur Achse. Zur ruhigen Beobachtung dieser

Veränderungen ist es nothwendig, dieselben bis außerhalb der rotirenden Theile

fortzupflanzen. Dieses geschieht am einfachsten durch die Mitte der Drehungsachse.

Zu diesem Ende ist in der Hauptachse und zusammenfallend mit der Drehungsachse eine

kleine Oeffnung angebracht und in diese ein Stab eingepaßt, der sich leicht

hinein- und herausschieben, jedoch nicht drehen läßt, sey es, indem man die

Oeffnung und den Stab viereckig macht, oder einfacher noch, indem man dem Stab einen

Führungsstift gibt, der sich in einem Längenschlitz der über das Lager hinaus

verlängerten Achse bewegt. Umgibt man nun diese Achsenverlängerung mit einem

Cylinder, der an seinem einen Ende an der Spiral- oder Treibrolle befestigt,

einen spiralförmigen Schlitz enthält, in welchen der Führungsstift gleichfalls

eingreift, so muß dieser Stift und mit ihm der Stab sich vor- oder rückwärts

bewegen, sobald eine Veränderung in der Stellung der Spiralrolle zur Achse vor sich

geht. Läßt man das spitze oder mit einer kleinen Kugel versehene Ende des

eingeschobenen Stabes auf den kurzen Arm eines Fühlhebels wirken, der vermöge seines Gewichtes sich immer

an das Ende des Stabes anlegt, oder mit demselben durch ein Hohlkugelgelenk

verbunden ist, so kann man jede Veränderung in der Stellung oder Spannung der Feder

in beliebig großem Maaßstabe an einem Gradbogen des Fühlhebels beobachten.

Der spiralförmige Schlitz im Cylinder muß nicht gleichförmig steigend seyn; zur

sicheren Beobachtung größerer Spannkräfte ist es vielmehr besser, wenn die Steigung

im Anfang der Federspannung schwach und später steiler angenommen wird.

Um den Gradbogen des Fühlhebels einzutheilen, stellt man die Hauptachse fest, hängt

nach und nach eine Reihe von Gewichten an den Riemen der Federrolle und macht

correspondirende Marken auf den Gradbogen.

Nach dieser Auseinandersetzung des Princips bedarf die Abbildung des

Versuchsapparates nur wenige Worte zur Erläuterung.

Fig. 9 und

10 sind

Längendurchschnitt und Endansicht des Dynamometers an sich, und

Fig. 11, dann

Fig. 12

Längen- und Endansicht des ganzen Versuchsapparates zur Messung der

Zapfenreibung;

Fig. 13 zeigt

die Spiralfeder;

Fig. 14 die

beiden Zapfen der Versuchsachsen.

Es ist Eingangs schon bemerkt worden, daß zwei Achsen mit Zapfen von verschiedener

Größe den Versuchen unterzogen wurden. Dieses geschah gleichzeitig. Aus diesem Grunde wurden auf einer Dynamometerachse zwei Spiralrollen a, a mit

Gradbogen b, b an den beiden Enden aufgezogen, deren

eine die vornliegende Versuchsachse bewegte, die andere aber die rückwärtsliegende

c, c. – Mittelst der festen und leeren Rolle

d und e wurde die

Bewegung von einer Transmissionsachse auf die Dynamometerachse übertragen. f, f sind die beiden Hebel, mittelst welchen die beiden

Versuchsachsen c gleichmäßig belastet wurden, wie dieses

später erörtert werden wird. Jede Versuchsachse hatte eigentlich drei Lager; die an

dem Belastungshebel f und jene nicht daran liegende

waren es indessen, welche der Computation unterstellt wurden, da ein verhältnißmäßig

höchst unbedeutender Druck das dritte Lager traf.

Wir gehen nun über zur speciellen Angabe der Dimensionen und Versuchsgegenstände.

Die beiden belasteten Zapfen der einen Versuchsachse, welche wir mit K bezeichnet, hatte einen Durchmesser von 0,207 Fuß

bayer. und von einem Rande der beiden Endhohlkehlen zum anderen, eine Länge von

0,412; die Zapfen der anderen Versuchsachse, welche wir mit G

bezeichnen, hatte einen

Durchmesser von 0,232' und eine Länge von 0,5'. Die Lager waren alle so construirt,

daß sie nicht die volle Hälfte des Zapfens oder 180° umschlossen, sondern nur

120°; man kann daher die in reibender Berührung befindliche Fläche eines

Lagers nach ihrer Projection auf eine Ebene, welche normal steht auf der Richtung

des Druckes, bei der Achse K zu 7,386, bei der Achse G zu 10,046 bayer. Decimal-Quadratzoll

annehmen.

Es ist bereits oben bemerkt worden, daß bei Anfertigung der verschiedenen Metalllager

nicht eine systematische Folge von Legirungen eingehalten wurde; es dienten vielmehr

mannichfaltige Recepte zu Anhaltspunkten. Die weiter unten folgenden Angaben werden

indessen zeigen, daß das Zinn in den vorwürfigen Fragen

eine wesentliche Rolle spielt. Wir werden daher die Legirungen nach ihrem

Zinngehalte ordnen und beziffern.

Bestandtheile der Lager.

Nummer derLegirung.

Nach Gewichtstheilen.

Nach Procenten des Gesammtgewichts.

Zinn.

Kupfer.

Antimon.

Zink.

Blei.

Wismuth.

Gußeisen.

Zinn.

Kupfer.

Antimon.

Zink.

Blei.

Wismuth.

Gußeisen.

192

8

1

–

–

–

–

95,5

4,0

0,5

–

–

–

–

2

30

2

–

1

–

–

–

90,9

6,1

–

3,0

–

–

–

3

48

1

4

–

–

–

–

90,4

1,9

7,7

–

–

–

–

4

50

1

5

–

–

–

–

89,3

1,8

8,9

–

–

–

–

5

24

1

2

–

–

–

–

88,9

3,7

7,4

–

–

–

–

6

20

1

2

–

–

–

–

87,0

4,3

8,7

–

–

–

–

7

21

5

1

–

–

–

–

77,8

18,5

3,7

–

–

–

–

8

29

11

–

5

–

–

–

64,5

24,4

–

11,1

–

–

–

9

8

1

4

–

–

–

–

61,6

7,7

30,7

–

–

–

–

10

1

5

–

–

–

–

–

16,7

83,3

–

–

–

–

–

11

18

–

–

–

2

4

–

75,0

–

–

–

8,3

16,7

–

12

–

–

2

–

1

–

–

–

–

66,7

–

33,3

–

–

13

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

100

Die durch die Dampfmaschine getriebene Achse, auf welcher die Spiraldynamometer

befestiget waren, machten 153 1/3 Umdrehungen in einer Minute. Die Rollen der

Dynamometer hatten 1,5' im Durchmesser, jene auf den Versuchsachsen 1,0', so daß diese sich nahe 230mal in der Minute umdrehten.

Diese Umdrehungsgeschwindigkeit entspricht bei der allgemein üblichen Größe der

Eisenbahnwagenräder einer Fahrgeschwindigkeit von 11 Poststunden oder 5 1/2

deutschen Meilen in der Zeitstunde, umfaßt daher die gewöhnlichen Vorkommnisse auf

Eisenbahnen vollkommen.

Die stärkste Belastung, welcher ein Radzapfen ausgesetzt ist, kommt bei den

vierrädrigen Güterwagen vor. Sie kann, wenn man 1/10 für ungleiche Vertheilung der

Ladung hinzurechnet, im höchsten Falle 33 Zollcentner betragen. Die Hebel der

Versuchsmaschine wurden daher so belastet, daß auf jedem

Zapfen ein Gewicht von 33 Centnern ruhte.

Als Zapfenschmiere wurde gewöhnliches Maschinenöl

genommen, um die Resultate der wirklichen Anwendung möglichst anpassend zu

halten.

Wir werden sogleich sehen, daß die schädliche Erwärmung bei manchen Lagern ziemlich

bald eintrat. Um überzeugt zu seyn, daß hieran nicht etwa ein Constructionsfehler

die Schuld trug, wurden solche Lager aufs Neue ausgeschliffen, und der Versuch

wiederholt, wie denn überhaupt die ganze Reihe der Versuche mehrmals durchgeführt

wurde. Bei diesen Gelegenheiten stellte sich heraus, daß das Zinn möglichst rein seyn muß, weßhalb zu empfehlen ist, zu den Lagern nur

bestes englisches Blockzinn zu verwenden. Gewöhnliches käufliches Zinn wird stets

ungünstigere Resultate liefern.

Nachdem diese Cautelen nach Thunlichkeit berücksichtiget worden, stellten sich die

Resultate fest, wie folgt:

NummerdesLagers.

Zugkraft amDynamometerbei dem

Zapfen

Zeit in Stundenbis zur

schädlichenErhitzungdes Zapfens

Bemerkung.

G.

K.

G.

K.

1

22

48

2

1

Bei den Versuchen G Nr. 2, 3, 4 und

6 wurden die Zapfen und Lager gar nie

warm,

2

5

45

–

1/6

obschon während einer 11stündigen

Arbeitszeit im Gange gehalten.

3

7

35

–

2

4

7

38

–

1

5

40

75

1

1/2

2/3

6

12

12

–

1

1/2

7

22

57

1

1/2

1

8

38

62

1

1/2

9

150

175

1/6

1/6

Wurden sehr heiß und auf der

Oberfläche angegriffen.

10

120

125

1/6

1/6

Die Zapfen sehr heiß und rauh.

11

–

–

–

–

Nachdem die Zapfen in sehr wenigen

Minuten heiß geworden, sind die Lager

geschmolzen.

12

60

75

1/6

1/6

Die Lager sind wegen Sprödigkeit leicht

zerbrechlich und darum unsicher.

13

115

125

1/6

1/6

Zapfen und Lager stark angegriffen und erhitzt.

Es ist bekannt, daß bei Versuchen in so großem Maaßstabe selten eine Stetigkeit in

den Resultaten der Beobachtungen erzielt wird, selbst wenn ein mathematisches Gesetz

denselben zu Grunde liegt. Hier machte sich jeder Moment am Fühlhebel des

Dynamometers kenntlich, wo das Oel nicht in hinreichender Menge auf die gleitenden

Flächen sich verbreiten konnte; insbesondere schwankte der Dynamometerzeiger für die

Achse K, so daß die vorgetragenen Zahlen nur dem

geschätzten Mittel der Zeigerbewegungen entsprechen. Man konnte, während der Apparat

im Gange war, die lebhafteste Ueberzeugung gewinnen, daß die größere Reibung bei den

Zapfen K einzig daher rührte, daß das Oel durch den

großen Druck von der verhältnißmäßig kleinen Berührungsfläche verdrängt wurde.

Zur wissenschaftlichen Erschöpfung des Gegenstandes, zur

Lösung aller Fragen erübriget noch ein weites Versuchsfeld. – Denn

1) sind die Einzelmetalle bezüglich ihrer Reinheit, oder die Legirungen im Ganzen

chemisch nicht weiter untersucht worden, indessen hierauf ziemlich viel anzukommen

scheint;

2) wurden die Versuche nur bei einerlei Druck und Geschwindigkeit gemacht.

3) Zur Bestimmung der Gränze und beziehungsweise des Druckes auf den Quadratzoll

Lagerfläche, bei welchem das Schmiermittel nicht mehr entsprechend auf der

Reibungsfläche sich erhalten kann, wäre es nothwendig, eine größere Anzahl von

Achsen mit verschiedenen Zapfengrößen in den Kreis der Versuche zu ziehen.

4) Hier wurde nur einerlei Schmiermittel angewendet,

nämlich Oel; möglich ist es, daß andere bereits vorgeschlagene oder angewendete

Mittel ganz abweichende Resultate ergeben würden.

5) Um bei schwankenden Zugkräften die wahre mittlere Kraft, oder die gesammte Arbeit des Widerstandes in einer gegebenen

Zeit zu erheben, müßte der Apparat etwas anders construirt werden.

Unvollständig, wie diese Versuche sonach auch sind, so geben sie doch für die Praxis

schätzbare Andeutungen. Hier begnügt man sich in den meisten Fällen mit der

Ueberzeugung, daß unter den ungünstigsten Voraussetzungen ein gewisses Mittel sich

am besten bewährt hat, und zweifelt nicht, daß gleiches auch bei günstigeren

Verhältnissen der Fall seyn wird, wenn auch der Grad des Vorzuges sich ändert.

Um eine vergleichende Uebersicht von Versuchsergebnissen zu bilden, ist es am

zweckmäßigsten, dieselben graphisch darzustellen, was in Fig. 15 geschehen. Die

waagrechte Linie ab ist in 100 Theile getheilt,

und immer an jenen Punkten von senkrechten Linien durchschnitten, welche dem

Zinngehalte der Legirungen nach Procenten des Gesamtgewichtes entsprechen. Auf diese

Perpendikel sind der Ordnung nach die Versuchsergebnisse nach einem beliebigen

Maaßstabe aufgetragen, und zwar oberhalb der Waagrechten

die Zugkräfte am Dynamometer wie sie vorstehende Tabelle gab, und unterhalb die Bestandtheile der Legirung nach Procenten,

zuerst Zinn, dann Kupfer, dann Antimon oder Zink. – Verbindet man die

zusammengehörigen Punkte der einzelnen Perpendikel, so wird das Feld unterhalb der

Waagrechten, also das der Legirungsbestandtheile, in drei Streifen getheilt; der

erste, der des Zinnes, nimmt gleichmäßig ab, weil auch

die Entfernungen der Perpendikel im Verhältniß zum Zinngehalte stehen; der zweite

und dritte Streifen wechseln in der Dicke, weil, wie bereits Eingangs erwähnt, nicht ein stetig sich

änderndes Verhältniß, sondern mehr zufällige Recepte den Mischungen zum Grunde

lagen.

Das obere Feld drückt, wenn die dem großen Zapfen angehörigen Punkte untereinander

verbunden sind und ebenso die des kleinen, zwar bildlich nur dasselbe aus, was auf

der zuletzt gegebenen Tabelle in Ziffern zu lesen ist; allein folgen die

dargestellten Zahlenwerthe irgend einem Gesetze, so spricht sich dieses

auffallender, lebendiger in der graphischen Darstellung aus. Uebersehen darf in dem

vorliegenden Falle nicht werden, daß, wie bei allen Darstellungen von Versuchsergebnissen, von Beobachtungen, die möglichen Beobachtungsfehler das Bild verzerren. Wo es

nicht darauf ankommt, die Gesetze in mathematische Ausdrücke zu fassen, nach welchen

die Ergebnisse sich ordnen, begnügt man sich damit, zwischen den zusammengehörigen

Beobachtungspunkten hindurch eine möglichst stetige vermittelnde Linie zu ziehen,

wie wir dieses durch die Linie gg für den großen

Zapfen, und durch kk für den kleinen Zapfen gethan

haben.

Außer den Beobachtungsfehlern mögen hier noch andere Umstände auf die Verzerrung des

Bildes gewirkt haben. Wir haben oben bemerkt, daß das Zinn den Haupteinfluß auf die

Größe des Widerstandes gehabt zu haben scheine; unmöglich können wir aber die

übrigen Bestandtheile als indifferent betrachten. Da nun, wie aus dem die Mischung

darstellenden Felde zu ersehen, die Menge von Kupfer und Antimon oder Zink nicht nur

im Verhältniß zum Ganzen, sondern auch im gegenseitigen Verhältnisse der beiden

genannten Metalle sehr abweichend ist, so dürfte auch dieser Umstand eine Verzerrung

des Bildes veranlassen. Ob die Metalle, aus welchen die Legirungen angefertigt,

stets gleich rein waren, müssen wir ebenfalls dahin gestellt seyn lassen, da sie

nicht chemisch geprüft wurden. Auch ist es endlich denkbar, daß von Seiten des

Gießers ein Versehen in der Composition stattgefunden.

Nehmen wir vorläufig von den Ursachen der einzelnen Abweichungen Umgang, und

verfolgen wir die Mittellinien gg und kk, so dürften sich als nicht zu bezweifelnde

Ergebnisse darstellen:

1) Der kleine Zapfen veranlaßte durchgehends einen größeren Reibungswiderstand als

der große.

2) Der geringste Widerstand ist bei 90 Proc. Zinngehalt; dafür sprechen die

Legirungen Nr. 2, 3 und 4. Beträgt das Zinn mehr als 90 Proc., wie bei der Probe Nr.

1, so scheint die Composition zu weich zu werden; in dem Maaße wie der Zinngehalt

weniger wird als 90 Proc., nimmt der Widerstand zu. Hienach blieben für Kupfer und

Antimon 10 Proc. übrig.

3) Kupfer und Antimon dürfte den Legirungen Nr. 3 und 4 folgend zu 2 und 8 Proc.

anzunehmen seyn.

4) Ein starkes Vorwalten des Antimons in der ganzen Mischung, wie bei der Legirung

Nr. 9 mit 30 Proc., erhöht den Reibungswiderstand beträchtlich, indessen ein

Uebermaaß von Kupfer, wie bei den Legirungen Nr. 7 mit 18,5 Proc. und Nr. 8 mit 24,4

Proc. keine auffallenden Abweichungen veranlaßt.

5) Antimon und Zink scheinen sich gegenseitig zu vicariren, so daß das eine Metall

anstatt des anderen ohne wesentlichen Nachtheil genommen werden darf, wie aus den

Proben Nr. 2 und 8 hervorgeht.

6) Außer der unter 4 bereits erwähnten Abweichung der Legirung Nr. 9 kommen nur noch

zwei Fälle vor, wo die Messungsergebnisse mit der in der graphischen Darstellung

gegebenen Scala nicht harmoniren. Die Legirung Nr. 5 zeigt sowohl in der Zeit bis

zur schädlichen Erwärmung als auch in den Widerständen beider Zapfen sich sehr

ungünstig. Vielleicht daß hier ein Versehen in der Mischung vorging. – Eben

so auffallend ist der Widerstand des kleinen Zapfens bei der Legirung Nr. 6.

– Von 20 Beobachtungen stimmen die übrigen 15 so gut mit der gezeichneten

Scala überein, als man es unter den gegebenen Umständen nur erwarten kann.

Die auf den Grund dieser Resultate bei der königl. Wagenbauanstalt angenommene

Lagerlegirung besteht aus 90 Proc. Zinn, 2 Proc. Kupfer und 8 Proc. Antimon und hat

bisher bezüglich der Dauer, des leichten und kalten Ganges allen Erwartungen

entsprochen.

Die dritte Frage, deren Lösung ein Zweck der Versuche war, ob nämlich durch eine

Vergrößerung des Zapfens und beziehungsweise der belasteten sich reibenden Flächen,

die Wahrscheinlichkeit der schädlichen Erwärmung sich vermindern lasse, findet sich

durch das bereits Mitgetheilte vollständig bejahend beantwortet. Es ist durch diese

Versuche weiter auf das Ueberzeugendste nachgewiesen, daß der Reibungswiderstand

nicht bloß im Verhältniß steht zum Druck, wenigstens nicht außerhalb gewissen

Gränzen. Denn bei dem großen Zapfen war die Belastung ganz gleich mit der bei dem

kleinen. Wäre die durch die gleitende Reibung hervorgerufene Widerstandskraft nur

von dem Drucke abhängig, so hätte sie hier bei beiden Zapfen gleich seyn und vermöge

des längeren Hebels, an welchem sie bei dem großen Zapfen wirkte, an dem Dynamometer

desselben die Inanspruchnahme einer größeren bewegenden Kraft zeigen müssen. Es ist

aber gerade das Entgegengesetzte der Fall, und es läßt die zweite und dritte Spalte

der zweiten Tabelle erkennen, daß der große Zapfen im Durchschnitt um 27 Proc.

weniger Kraft zur Bewegung in Anspruch nahm als der kleine, bei den Compositionen, welche wir oben

als die günstigsten bezeichnet haben, sogar nur 1/5.

Die Dimensionen des Dynamometers und die relativen Geschwindigkeiten, welche wir

bereits oben angegeben haben, setzen uns in die Lage für jeden Versuch den

Reibungscoefficienten abzuleiten. Da die Arbeit (das Product aus Kraft und Weg) der

bewegenden Kraft, gleich der Arbeit der Widerstandskraft ist; da ferner der Riemen

zwischen dem Dynamometer und der Versuchsachse in der Secunde einen Weg machte von

12,163 Fuß, die Oberfläche des großen Zapfens aber einen Weg von 2,78 und die des

kleinen einen Weg von 2,48 Fuß; da endlich der Widerstand bei jeder Zapfenart

herrührt von dem zweimal vorkommenden Druck von 33 Zollcentnern, und man von der

geringen Reibung des dritten Zapfens jeder Achse abstrahiren kann, so erhält man den

Reibungscoefficienten in Procenten der Belastung für den großen Zapfen, indem man die zugehörigen Angaben des Dynamometers mit

12,163/(2,78 × 66,00) = 0,06629 multiplicirt, und jene für den kleinen, durch Multiplication mit (2,48 ×

66,00)/12,163 = 0,07429.

Auf diesem Wege erhält man nachstehende Tabelle.

Nummerdes Lagers.

Reibungscoefficient in Procenten

derBelastung.

Zapfen

G.

K.

1

1,458

3,566

2

0,331

3,343

3

0,464

2,600

4

0,464

2,823

5

2,652

5,572

6

0,795

0,891

7

1,458

4,234

8

2,519

4,606

9

9,943

13,000

10

7,955

9,286

Diese Zusammenstellung lehrt uns noch zweierlei, nämlich:

1) Versteht man unter Tragfläche die Projection der wirklich tragenden gekrümmten

Fläche auf eine Ebene, die normal steht auf der Richtung des Druckes, so trafen auf

den Decimalquadratzoll Tragfläche bei den großen Zapfen 328,6 Zollpfunde, bei den

kleinen 446,80 Zollpfunde. In Folge des um 36 Proc. vermehrten Druckes stieg der

Reibungscoefficient im Durchschnitt bei den verschiedenen Lagerlegirungen um 78

Proc.

2) Durch ein passendes Verhältniß zwischen dem Druck und der Zapfengröße läßt sich

die Reibung sehr beträchtlich unter die bisherigen Annahmen zurückführen. Wir

erinnern in dieser Beziehung, daß in dem jüngst erschienenen Buche von Weisbach S. 407–408J. Weisbach, der Ingenieur, eine Sammlung von

Tafeln, Formeln etc. für Mechaniker u.s.w. Braunschweig bei Vieweg, 1848. der Reibungscoefficient bei Lagern aus Bronze, schmiedeisernen Zapfen und

ununterbrochener Schmiere zu 5,4 Proc. angegeben ist.

Tafeln