| Titel: | Verbesserter Apparat zur Erzeugung des elektrischen Lichts, welchen sich Charles Pearce in London am 16. Febr. 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. XXXIV., S. 189 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserter Apparat zur Erzeugung des

elektrischen Lichts, welchen sich Charles Pearce in London am 16. Febr.

1849 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Oct. 1849,

S. 193.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

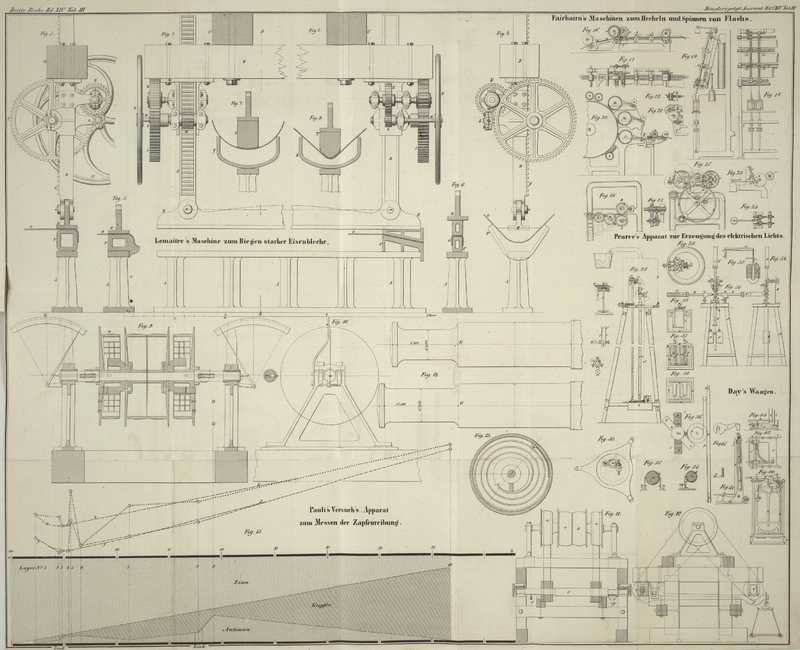

Pearce's Apparat zur Erzeugung des elektrischen Lichts.

Fig. 28

stellt den Apparat im Aufrisse;

Fig. 29 den

obern Theil desselben im Grundrisse und

Fig. 30 den

unteren Theil im horizontalen Durchschnitte dar. a, a

ist das hölzerne Gestell, dessen unterer Theil das in dem Gehäuse b eingeschlossene Uhrwerk enthält. An dem oberen Theile

des Apparates bemerkt man die Elektroden mit ihren Trägern. c ist ein cylindrischer, dreikantiger Kohlenstab, welcher die eine

Elektrode bildet. Der Kante dieses Kohlenstabes gegenüber ist die kreisrunde

Elektrode d angeordnet, welche rotirt, während der

Kohlenstab c gleichzeitig aufwärts sich nähert.

Rücksichtlich des Kohlenstabes c ist die Scheibe d unter einem Winkel von 45 Graden angeordnet. e ist eine gläserne Röhre, welche den Stab c einschließt und ihm zugleich als Führung dient. An das

obere Ende der Hülse e ist ein metallener Ring g befestigt, in welchen drei Platindrähte f eingefügt sind, deren jeder an ihrem oberen Ende mit

einem Stück Iridiummetall f¹ versehen ist. Dieses

wird dadurch an die

Platindrähte f befestigt, daß man sie zwischen die

Schließungsdrähte einer galvanischen Batterie bringt, die stark genug ist, um das

Iridium zu schmelzen. h ist eine Klemmschraube zur

Herstellung der Verbindung mit dem Batteriedraht. Die Anwendung des Iridiums hat den

Vortheil, daß der elektrische Strom in der Nähe desjenigen Theils, an welchem die

Lichtentwickelung stattfindet, nach der Elektrode geleitet werden kann. An der Achse

eines der Räder des Uhrwerks ist eine Metallstange i

befestigt, welche bei i¹ durch einen Hals von

Elfenbein in der Richtung ihrer Länge isolirt ist. Diese Stange ist oben in dem

Gestell j gelagert, und enthält ein Zahnrad k, welches in ein ähnliches Rad l greift, das je nach der der Elektrode d zu

ertheilenden Bewegung größer oder kleiner ist. Die Achse dieses Rades l enthält ein Winkelrad m,

das in ein anderes Winkelrad n greift; an der Achse des

letzteren ist die kreisrunde oder scheibenförmige Elektrode d befestigt. Vermittelst des beschriebenen Räderwerks wird die Elektrode

d in Rotation gesetzt, während die Stange c durch das Uhrwerk eine steigende Bewegung erhält. Der

Träger j läßt sich zum Zweck der Adjustirung auf dem

Gestell verschieben; sein unterer Theil enthält nämlich eine Mutter und einen Hals

j¹, durch welchen eine mit einem geränderten

Kopf versehene Schraube o geht. Mittelst Drehung dieser

Schraube nach der einen oder der andern Seite kann die Scheibe d dem Kohlenstäbchen c

genähert oder von ihm entfernt werden. p, p sind zwei

Messer von Iridium, welche vermittelst einer Metallfeder an das Gestell befestigt

sind. Diese Messer drücken gegen die Scheibenelektrode, und dienen dazu, die

überflüssigen Kohlentheilchen abzuschneiden, und für die nächste Rotation eine reine

Peripherie herzustellen. Die Stabelektrode wird auf folgende Weise in eine steigende

Bewegung versetzt. An dem unteren Ende der Achse i ist

ein Zahnrad e¹ befestigt, das in ein Zahnrad e² greift; an diesem befindet sich das Rad e³, welches mit dem Rade e⁴ in Eingriff steht. Das an dem letzteren befestigte Winkelrad e⁵ greift in das Winkelrad e⁶, und an der Achse des letzteren befindet sich die Walze e⁷, woran das eine Ende einer Schnur oder Kette

e⁸ befestigt ist. Diese Kette läuft über die

Rolle e⁹ und ist an dem andern Ende mit einem

Oehr des Theiles e¹⁰ verbunden, welcher

das Ende der Stabelektrode c trägt und innerhalb der

Hülse e in die Höhe gleitet. Zur Aufnahme des Oehrs ist

in der Hülse der Länge nach eine Rinne angebracht. Auf diese Weise wird die

Elektrode c in Bewegung gesetzt.

Ich wende auch zwei rotirende Scheibenelektroden in Verbindung mit einer zwischen

ihnen angeordneten Stabelektrode an. Diese Methode gewährt den Vortheil, daß wenn

aus irgend einer Ursache, z.B. wegen ungleicher Abnützung der Kohle oder

Unregelmäßigkeiten ihrer Oberfläche, das Licht an einer Stelle ausgegangen seyn

sollte, das andere Licht doch brennend bleibt, bis in Folge der weiteren Notation

der Scheibe oder des Vorrückens des Stabes die Elektroden wieder in Berührung kommen

und der zweite Lichtpunkt wieder hergestellt ist.

Die Reflectoren verfertige ich aus Kupfer, indem ich dieses auf galvanischem Wege auf

eine polirte Matrize von geeigneter Form niederschlage. Nach dieser Methode kann

eine beliebige Anzahl vollkommen gleichgestalteter Reflectoren mit geringeren Kosten

angefertigt werden, als dieses mittelst des gewöhnlichen Verfahrens möglich ist. Die

so erhaltene Kupferfläche versilbere ich nachher gleichfalls auf galvanischem

Wege.

Der Deckel q des gläsernen Gehäuses, welches den Apparat

umschließt, ist mit einer Heberröhre q¹ versehen,

um den gasförmigen Verbrennungsproducten der Kohle zu gestatten in einen Behälter

mit Wasser zu entweichen.

Fig. 31

stellt einen Apparat, bei welchem das Uhrwerk entbehrlich ist, in der Frontansicht,

Fig. 32

in der Seitenansicht dar. A ist ein hölzernes Gestell,

in dessen Mitte eine Hülse B befestigt ist, worin sich

eine massive Stange C befindet. An dem unteren Ende der

letzteren sind die Schnüre D, D befestigt, welche

aufwärts über zwei Rollen E, E, dann abwärts gehen und

die Gewichte F, F tragen. Auf der Stange C ruht die Stabelektrode G.

An dem oberen Ende der Hülse B befinden sich die

leitenden Iridiumträger. An dem Gestell ist ein Träger H

befestigt, der mit einem Schlitz versehen ist; dieser nimmt den Stiel eines Theils

I auf, welcher die obere Elektrode J nebst Zugehör trägt. K, K

sind zwei Röhren, welche auf Trägern L, L ruhen, die mit

Gelenken M versehen sind; N, N,

N drei messingene Röhren, welche die Erweiterungen der Röhren K, K und P bilden, und von

denen jede eine Spiralfeder enthält, welche vermittelst der Stangen N¹, M¹ gegen

die in den Röhren K, K und P

enthaltenen Kohlenstücke O, O und J drücken, und sie gegen die untere Elektrode G hindrängen. An der oberen Röhre P ist ein

Kohlenbehälter befestigt, der aus Metall und Pfeifenthon besteht. Q ist ein metallener Hals, der an die Röhre P mittelst einer Schraube R

befestigt ist, und einen andern metallenen Hals Q¹ trägt, welcher an ihn mit Hülse der drei Drähte Q befestigt ist. Mit diesem Hals ist ein irdener hohler

Kegel S verbunden, der zur Aufnahme des Kohlenstabes

dient. In diesem Kegel befinden sich zwei Löcher zur Aufnahme der Drähte T,

T, die mit dem Metallring U verbunden sind, und

mit der Kohle in Berührung gebracht werden können. Die beiden seitlichen Kohlenstäbe

in den Röhren K bestehen aus nichtleitender Kohle,

während die oberen und unteren Kohlenstäbe leitend sind.

Wenn die Batterie mit der oberen und unteren Elektrode verbunden wird, so erzeugt der

durch dieselbe gehende Strom in Folge der Trennung der Stäbe von einander das

verlangte Licht. In dem Maaße, als die untere Elektrode in Folge der Wirkung des

galvanischen Stroms abgenützt wird, drängen sie die Gewichte aufwärts, bis sie von

den seitlichen Kohlenstäben aufgehalten wird. Unter nichtleitender Kohle verstehe

ich gewöhnliche Holzkohle, während diejenige Kohle, welche Leitungsfähigkeit

besitzt, in einem geschlossenen Behälter einer hohen Temperatur ausgesetzt

wurde.

Die zweite Abtheilung meiner Erfindung bezieht sich auf einen Apparat, welcher den

Contact zwischen den Elektroden herstellt und die Continuität elektrischer

Strömungen bei Lichterzeugungsapparaten regulirt und sichert, indem es zuweilen

vorkommt, daß ein Luftstrom plötzlich den Flammenbogen auslöscht.

Fig. 32

stellt einen zur Erreichung dieses Zweckes construirten Apparat dar. An dem einen

Ende eines Hebels a befindet sich eine kurze Metallröhre

b, in welche ein keilförmiges Kohlenstück c eingefügt ist; mit dem andern Ende dieses Hebels ist

eine Armatur d aus weichem Eisen verbunden, an welche

eine Spiralfeder e befestigt ist. Der Hebel a wird in einer festen Lage erhalten, so lange der

elektrische Strom einen Elektromagneten f umkreist und

die Armatur d anzieht. Sobald aber das Licht ausgeblasen

und dadurch die Kette unterbrochen wird, verliert der Magnet seine Kraft; die

Spiralfeder zieht die Armatur und mit ihr das Hebelende in die Höhe, wodurch das

andere Hebelende niedersinkt und das Kohlenstück zwischen die Elektroden bringt.

Dadurch wird der galvanische Kreislauf wiederhergestellt, worauf alsbald der Magnet

seine Kraft wieder erhält, und durch Hinausbewegung des Kohlenstückes das Licht

wieder herstellt.

Der dritte Theil meiner Erfindung bezieht sich auf die Regulirung der Lichtintervalle

für Signallichter, Leuchtthürme und andere Zwecke, bei denen ein intermittirendes

Licht erforderlich ist. Diesen Zweck erreiche ich auf folgende Weise. An der

Radachse einer Uhr befestige ich ein Rad a, Fig. 34,

welches abwechselnd aus leitenden und nichtleitenden Substanzen zusammengesetzt ist,

z.B. aus Kupfer und Elfenbein. b, b, b, b sind die in der Peripherie

eingefügten Elfenbeinstücke. c ist eine breite

Metallfeder, die mit einem der Batteriepole vermittelst einer Klemmschraube d verbunden ist und gegen die Oberfläche des Rades

drückt. Der metallene Theil des Rades ist mit dem Lichtapparate verbunden. Indem nun

das Rad durch das Uhrwerk in Rotation gesetzt wird, kommen vermittelst der Feder c abwechselnd die isolirenden und die metallischen

Theile mit der Batterie in Verbindung. Die Breite der Räume zwischen den

metallischen Theilen entspricht den verlangten Zeitintervallen. Soll z.B. das Licht

drei Minuten lang sichtbar und drei Minuten lang verschwunden seyn, so müssen die

metallenen und die isolirenden Theile gleiche Größe haben, und wenn das Rad eine

Stunde zu einer Rotation braucht, so müssen zwanzig solcher Räume vorhanden seyn.

Soll das Licht vier Minuten sichtbar und zwei Minuten nicht sichtbar seyn, so muß

man den metallenen Theilen die doppelte Größe der nicht metallenen geben.

Bei Anwendung dieses Regulirungsprincips auf einen Lichterzeugungsapparat läßt man

eine der Elektroden abwechselnd der andern sich nähern oder von ihr sich entfernen,

und zwar mit Hülfe eines Elektromagneten, welcher, unter dem Einflusse des nämlichen

Stromes stehend, die Elektrode in ihrer geeigneten Lage erhält, während das Licht

durch den galvanischen Strom unterhalten wird. Sobald aber die Unterbrechung der

Kette durch das Rad erfolgt, verliert der Magnet seine Kraft und die Elektrode

entfernt sich von der andern. Wird der Contact durch die fortgesetzte Bewegung des

Rades wiederhergestellt, so nimmt die Elektrode in Folge der Wirkung des Magneten

rasch ihre geeignete Lage wieder an.

Wenn eine Batterie einige Zeit lang in Thätigkeit gewesen ist, so zeigt es sich, daß

der galvanische Strom bedeutend schwankt und abnimmt. Durch Unterbrechung der Kette

wird jedoch das richtige Verhältniß wiederhergestellt. Diesen Zweck erreiche ich

durch Anwendung eines dem zuletzt beschriebenen ähnlichen Apparates in Verbindung

mit zwei oder mehreren galvanischen Batterien, wobei jede Batterie eine gewisse Zeit

lang in und außer Thätigkeit gesetzt wird. Das Rad a,

Fig. 35,

wird durch einen Leitungsdraht mit einer Elektrode des Lichtapparates in Verbindung

gebracht. b ist ein Elfenbeinstück, welches eine Hälfte

des Rades d bildet; c,

c¹ sind zwei leitende Federn, die fest gegen den Umfang des Rades

drücken. Wenn nun das Rad rotirt, so ist während einer halben Rotation eine der

Federn c mit ihm in metallischer Verbindung, wogegen die

andere Feder c¹ mit dem isolirenden Theile b in Berührung sich befindet. Beide Federn c,

c' sind mit beiden Batterien verbunden. Der Abbildung gemäß befindet sich

z.B. der Theil c im metallischen Contacte; daher geht

der Strom durch ihn nach dem Beleuchtungsapparat und die Batterie, womit c in Verbindung steht, ist nun in Thätigkeit, während

die Batterie, womit c¹ verbunden ist, sich in

Ruhe befindet.

Den vierten Theil meiner Erfindung bildet ein Apparat zur Regulirung der elektrischen

Strömung mit Hülfe permanenter Magnete oder auch Elektromagnete. a, Fig. 36, ist ein

befestigter, mit isolirtem Kupferdrahte umwickelter temporärer Stabmagnet; b ein über a um eine Achse

drehbarer permanenter Stabmagnet. An der obern Seite des letzteren ist ein Zahnrad

c befestigt. d ist ein

Getriebe, welches durch c in Bewegung gesetzt, die

Bewegung einem andern Zahnrade e mittheilt. Eine Schnur

f geht über eine an dem Rade e befindliche Rolle abwärts und ist an eine in der Hülse g befindliche Stange f¹ befestigt. h ist ein Kohlenstab, der in

Gemeinschaft mit einem darüber befindlichen Kohlenstabe das Licht erzeugt. Die

Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Einer der Batteriedrähte i wird mit dem Drahte i des

Elektromagneten a und der andere mit einer der

Elektroden in Verbindung gesetzt, während die andere Elektrode mit dem andern Drahte

i¹ des Magneten verbunden wird. Wenn die

Kohlenelektroden mit einander in Contact sind, und der Strom eingeleitet ist, so

wird der Magnet b abgelenkt, wodurch er das Zahnrad

bewegt und vermittelst des Räderwerks die Elektroden auf eine nach der Stromstärke

sich richtende Distanz von einander entfernt.

Ein anderer Theil meiner Erfindung betrifft eine Verbesserung in der Construction

galvanischer Batterien, bei denen erstens die Flüssigkeiten gleichmäßiger in die

Zellen gefüllt und, nachdem sie unbrauchbar geworden sind, leichter aus denselben

entfernt werden können; bei denen zweitens alle Platten auf einmal, anstatt einzeln

herausgenommen werden können, und bei denen endlich die Scheidewände einen Theil des

Troges bilden, anstatt einzeln in die Zellen eingesetzt werden zu müssen.

Fig. 37

stellt den Apparat im Grundrisse, Fig. 38 im

Längendurchschnitte und Fig. 39 im Querschnitte

dar. a, a, a ist der hölzerne mit Marineleim überzogene

äußere Trog; b, b, b der Trog, welcher die Platten und

die Scheidewand c aufnimmt; d,

d die porösen Scheidewände, welche die beiden Flüssigkeiten von einander

trennen; e, e die längs der Seiten des Trogs sich

erstreckenden Füllungszellen, deren untere Seite mit den Flüssigkeiten in der Batterie sich in

gleicher Höhe befindet, und die mit den einzelnen Trogzellen durch geeignete

Oeffnungen in Verbindung stehen. f, f sind die

Zinkplatten und g, g die Kupferplatten. h, h ist eine hölzerne Stange, an welche die

Kupferplatten mittelst Bolzen und Muttern i befestigt

sind; k, k ähnliche Holzstangen zur Aufnahme der

Zinkplatten. Die Kupferplatten werden hergestellt, indem man ein Stück Kupferblech

so umbiegt, daß es zwei Platten abgibt.

Wenn nur eine einzige Flüssigkeit als Erregungsmittel in Anwendung kommt, so füllt

man sie an dem oberen Theile jeder Zelle gleichzeitig und gleichmäßig mit Hülfe des

Troges e ein, der mit den Batteriezellen durch

Oeffnungen communicirt. Die Flüssigkeit tritt in dem Maaße, als sie mit dem Metall

gesättigt wird, an der entgegengesetzten Seite nahe am Boden durch Oeffnungen l in den äußeren Trog a, und

aus diesem in einen geeigneten Behälter. Kommen zwei Flüssigkeiten, z.B.

Schwefelsäure in der Zinkzelle und Kupfervitriol in der negativen oder Kupferzelle

in Anwendung, so wird die Säure von oben eingefüllt, während die Auflösung des

Kupfervitriols von unten zugelassen wird, und nach Maaßgabe des abnehmenden

specifischen Gewichtes an der entgegengesetzten Seite durch den Trog e austritt; aus diesem gelangt sie wieder in ein Gefäß,

welches Krystalle von Kupfervitriol enthält; hier erneuert sich die Auflösung und

gelangt endlich in die nächste etwas tiefer gelegene Batterie. Dieses Verfahren ist

ökonomisch, indem man die Flüssigkeit der Reihe nach in jeder Batterie gebraucht, so

viel ihrer auch zu irgend einem Zwecke aufgestellt seyn mögen. Um die Oberfläche des

negativen Metalls zu vergrößern, biege ich es in Zickzackform oder in

Wellenform.

Bei Batterien, wo concentrirte Säuren in Anwendung kommen, wie in der Grove'schen, werden die Scheidewände aus porösem Thon

angefertigt. Für andere Batterien, deren Flüssigkeiten minder ätzend sind, gebe ich

dünnen aus Sycamore-Holz geschnittenen und in einer alkalischen Auflösung

gekochten Scheidewänden den Vorzug. Das Kochen zieht den Harzstoff aus und macht das

Holz leitend. Nach dem Kochen lasse ich das Holz in kaltem Wasser, welches mit 1/30

Schwefelsäure gesäuert ist, einweichen. Wenn ein galvanischer Strom mehrere Tage

oder Wochen lang unterhalten werden soll, ziehe ich den Säuren alkalische Salze,

z.B. Salmiak, Soda, Potasche oder auch Gyps vor, weil bei diesen das Zink nicht

amalgamirt zu werden braucht.

Tafeln