| Titel: | Maschine zur Anfertigung von Briefcouverten, welche sich Amedée François Remond zu Birmingham am 28. Febr. 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. LXIII., S. 330 |

| Download: | XML |

LXIII.

Maschine zur Anfertigung von Briefcouverten,

welche sich Amedée

François Remond zu Birmingham am 28. Febr. 1849 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Oct. 1849,

S. 221.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

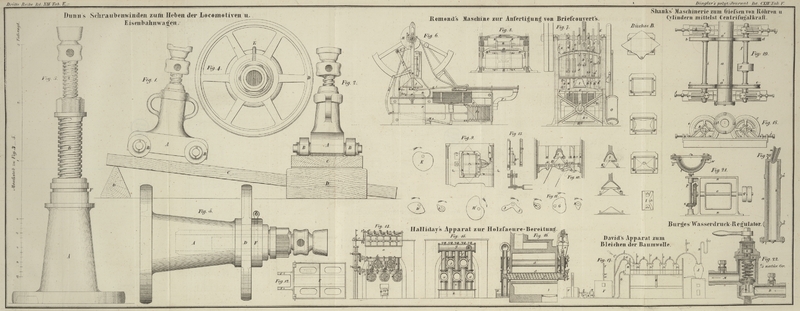

Remond's Maschine zur Anfertigung von Briefcouverten.

Die Einrichtung der Maschine ist im Allgemeinen folgende. Nachdem eine Quantität

zurechtgeschnittenen Papiers in die Maschine gebracht worden ist, wird ein Blatt um

das andere von einem eigenthümlichen Instrumente aufgenommen und dem Apparate zum

Falten oder Zusammenlegen zugeführt. In diesem Instrumente entsteht nämlich in

geeigneten Intervallen ein luftverdünnter Raum, so daß jedesmal ein Papierblatt

durch den atmosphärischen Luftdruck gegen das Instrument gedrückt wird. Das

Instrument bringt nun das Blatt in die Abtheilung zum Falten, legt es dort genau

zurecht und bewegt sich wieder zurück. Das Papier kommt über eine rectanguläre

Vertiefung oder Büchse zu liegen und wird durch einen rectangulären Kolben

hinabgedrückt. Der Boden der Büchse ist durchlöchert. Beim Zurückgang des Kolbens

bleibt das Papierblatt mit aufrechtstehenden Klappen in der Büchse. Die Seiten der

Faltbüchse sind durchlöchert, so daß Luftströme gegen die Klappen getrieben werden

können, um diese in eine nach Innen geneigte Lage zu bringen. Die zweite Bewegung

des Kolbens legt nun die Klappen zusammen und zwar vermöge der Gestalt seiner

inneren und unteren Fläche so, daß sie in der gehörigen Ordnung auf einander folgen.

Es ist die Einrichtung getroffen, daß die äußere Klappe zugleich gestempelt werden

kann; auch sind Theile vorhanden, durch welche die untere Klappe mit einem Klebstoff

versehen wird, so daß die beiden Seitenklappen an sie geklebt und somit die Couverte

vollendet werden können.

Fig. 6 stellt

die Maschine im Seitenaufrisse und zwar zum Theil im Durchschnitte,

Fig. 7 im

Endaufriß,

Fig. 8 im

Querschnitt nach der Linie 1, 2 Fig. 6 dar.

Fig. 9 ist ein

Grundriß derjenigen Theile, welche zur Aufnahme der zurechtgeschnittenen

Papierstücke vor dem Zusammenfalten dienen.

Fig. 10 ein

Verticaldurchschnitt eines Theils der Maschine nach den punktirten Linien 3, 4 Fig. 6.

Fig. 11 ist

die Skizze von den an der Hauptwelle befindlichen Excentriken;

Fig. 12 ein

Grundriß des Zuführinstrumentes.

A ist die Treibwelle, welche mittelst eines Riemens von

einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird. An dieser Welle befindet sich eine

Reihe von Excentriken, welche die Bewegung auf die verschiedenen wirksamen Theile

übertragen. B ist die Büchse oder Vertiefung, worin die

Procedur des Faltens vor sich geht; sie besteht aus vier Seiten und ist an den vier

Winkeln mit Hervorragungen B¹ versehen, zwischen

denen die Papierblätter der Reihe nach zugeführt werden.

C ist der Boden der Büchse, welcher um ein Scharnier

beweglich ist, so daß das gefaltete Couvert in eine Rinne hinabgleiten kann. Der

Boden der Büchse ist durchlöchert, damit die Luft, wenn das Papier durch den Kolben

hinabgedrückt wird, entweichen kann. Er wird mit Hülfe des Hebels D auf folgende Weise geschlossen und geschlossen

erhalten. Ein an der Welle A befindliches Excentricum

D¹ setzt einen Schieber D² in Bewegung. Dieser Schieber läuft zwischen

zwei festen Führungen D³, D³, Fig. 13, und ist an

seinem oberen Ende mit einer Rolle versehen, welche durch eine Feder D⁴ aus vulcanisirtem Kautschuk gegen das

Excentricum D¹ angedrückt wird. Dadurch wird der

Schieber D² bei jeder Umdrehung der Welle A veranlaßt, den Boden der Büchse auf einen Theil der

Umdrehung zu schließen, dann zu öffnen. Dieses geschieht, indem das Ende des

Schiebers D² gegen das eine Ende des Winkelhebels

D drückt, dessen anderes Ende gegen die untere Seite

des beweglichen Bodens C sich stützt.

Die Zuführung der Papierblätter nach der Büchse B

geschieht auf folgende Weise. Ein an der Hauptwelle A

befindliches Excentricum E setzt den Schieber E¹ in Bewegung. Dieser ist mit einem Arme E versehen, welcher an die Achse E³ befestigt ist; die an der letzteren befestigten Arme E⁴ setzen das Zuführinstrument F mit Hülfe der Verbindungsstangen E⁵ in Bewegung. Das Zuführinstrument läuft in

Führungen und besteht aus zwei hohlen Fingern F²,

von denen jeder an der unteren Seite mit einer Oeffnung versehen ist. Das Innere der

Finger öffnet sich in die Fig. 12 durch

Punktirungen angedeutete hohle Abtheilung des Schiebers, wodurch in den Fingern F² ein luftverdünnter Raum entsteht. Die Luft

wird auf folgende Weise ausgepumpt. An die untere Seite des Schiebers ist eine

biegsame Röhre F³ aus vulcanisirtem Kautschuk

befestigt, deren anderes Ende an den Blasebalg F⁴

befestigt ist. Diese werden zur geeigneten Zeit durch das an der Hauptwelle A befestigte Excentricum G,

das auf den Schieber G¹ wirkt, in Bewegung

gesetzt. An diesen Schieber ist der Hebel G²

befestigt, dessen anderes Ende mit Hülfe der Lenkstange G³ den Blasbalg in Bewegung setzt. Das Ende des Blasebalgs bewegt

sich zwischen Führungen G⁴. Wenn nun das Papier

mit den unteren Flächen der Finger in Berührung kommt, so entsteht in den Fingern

ein luftverdünnter Raum, in dessen Folge die atmosphärische Luft ein Papierblatt

gegen die Finger drückt. Die Finger bewegen sich über die Büchse B und legen daselbst das Papier zwischen die vier

Hervorragungen an den Winkeln der Büchse, worauf der niedersteigende Kolben das

Papier in die Büchse hinabdrückt. Das Papier wurde nämlich von den Fingern getrennt, sobald der

Blasebalg an dem Ende seiner Bewegung angekommen war, um die rückgängige Bewegung zu

beginnen, wobei ein Ventil nach Außen sich öffnete. Die zurecht geschnittenen

Papierblätter werden auf der Platform H aufgeschichtet,

die auf folgende Weise auf- und niederbewegt wird. Ein an der Welle A befestigtes Excentricum H¹ setzt den Schieber H² in

Bewegung, von dem ein Arm H³, der an den Hebel

H⁴ befestigt ist, abwärts sich erstreckt. Das

andere Ende dieses Hebels ist an die Hervorragung H⁵ befestigt, welche durch die festen Lager H⁶ in ihrer auf- und niedersteigenden Bewegung geleitet

wird. Um nun die Anordnung nach der Abnahme des Papiers auf der Platform H einzurichten, so daß das obere Blatt stets mit den

Fingern in Berührung kommt, wende ich eine Feder H⁷ aus vulcanisirtem Kautschuk an, welche fortwährend das Bestreben

hat, die Platform zu heben und das Papier mit den Fingern in Berührung zu bringen,

wenn nämlich das Excentricum dieses gestattet. An der oberen Fläche der Platform H befinden sich vier Hervorragungen, welche mit den in

dem Papier befindlichen Einschnitten correspondiren, so daß das Papier in der

richtigen Lage gehalten wird. Der Kolben I wird nun auf

folgende Weise in Wirksamkeit gesetzt. Derselbe ist ein rectanguläres Gestell, das

durch einen Schieber J geführt wird. Dieser erhält seine

Bewegung durch ein Excentricum J¹, welches an die

Welle A befestigt ist. In dem Inneren des Kolbens

befinden sich Hervorragungen, welche einzeln auf die durch den atmosphärischen Druck

in der geeigneten Lage gehaltenen Klappen des Papierblattes wirken und sie

niederhalten; zuerst jedoch drückt der Kolben das Papier einfach in die Büchse B, so daß die vier Klappen eine verticale Lage annehmen,

dann entfernt er sich, das Papier in der Büchse lassend, worauf sämmtliche Klappen

durch den atmosphärischen Druck in eine nach Innen geneigte Lage gebracht werden.

Bei dem nun wieder erfolgenden Hinabsteigen des Kolbens wirken die inneren

Hervorragungen auf die Klappen, die unteren Ränder des Kolbens drücken gegen die

Kanten des Couvertes und vollenden dasselbe; zuerst drückt nämlich die schiefe

Hervorragung J¹ die eine Klappe, dann drücken die

schiefen Hervorragungen J² die Endklappen hinab,

worauf die unteren Kanten des Kolbens die Operation des Faltens vollenden.

Die Luft wird auf folgende Weise von der Seite her gegen die Klappen getrieben, um

ihnen eine geneigte Lage zu ertheilen.

Eine Pumpe O wird von einem an dem Schwungrade

befestigten Kurbelzapfen aus in Bewegung gesetzt; P ist

eine Röhre, welche nach der Faltbüchse führt; diese umgibt ein Canal mit Löchern, durch welche Luftströme

eindringen, nachdem das Papier in die Büchse gedrückt worden ist und während sich

der Kolben hinwegbewegt.

Zum Auftragen des Klebstoffes an der untersten Klappe bediene ich mich eines

Behälters K, der aus zwei flachen Röhren K² besteht. Der Zufluß wird durch einen Hahn K³ regulirt, und in den offenen Theilen der

Röhren K² bringe ich einen Schwamm an, welcher,

indem er leicht über die oberen Kanten der Röhren K² hinweggeht, den Klebstoff der unteren Klappe vermittelst des

Drückers L mittheilt, der durch ein Excentricum L¹ vor dem Kolben hinab bewegt wird. Zum Stempeln

der äußersten Klappe bediene ich mich der Formen M, N,

wovon die erstere an einen Schieber M¹ befestigt

ist, der durch das Excentricum M² in Bewegung

gesetzt wird. Das Stempeln des Couvertes erfolgt vor dem Niedergang des Kolbens.

Tafeln