| Titel: | Apparat zum Bleichen der Baumwolle mit Chlorgas, welchen sich Pierre Isidor David in Paris, am 28. Februar 1849, für England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. LXX., S. 367 |

| Download: | XML |

LXX.

Apparat zum Bleichen der Baumwolle mit Chlorgas,

welchen sich Pierre Isidor

David in Paris, am 28. Februar

1849, für England patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Octbr.

1849, S. 213.

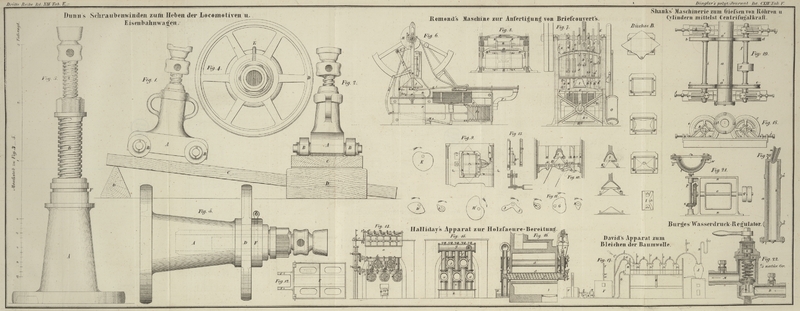

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

David's Apparat zum Bleichen der Baumwolle.

Beschreibung des Apparats.

A, Fig. 17, ist der Ballon

zur Entwickelung des Chlorgases; er ist mit zwei Röhren versehen und befindet sich

in einem Sandbad. B ein bleiernes Rohr, um durch den

Hahn Nr. 7 Salzsäure in den Ballon zu leiten. C ein

bleiernes Rohr, um das Chlorgas aus dem Ballon in die Flasche E¹ zu leiten. D, D bleierne Röhren, um

das Gas fortzuleiten und die Flaschen E¹, E², E³, E⁴ mit einander zu verbinden. Das Rohr C¹ führt das Gas in die Kammer F. Die Flaschen E, E¹

etc. können von Glas oder Steingut seyn und dienen zum Reinigen, Waschen und

Trocknen des Chlorgases; E¹ ist leer und nimmt

die Verunreinigungen des Gases auf; E² und E³ werden halb voll Wasser gefüllt und E⁴ halb voll mit Schwefelsäure von 66°

Baumé (zum Austrocknen des Chlorgases). Die Flüssigkeiten in diesen Flaschen

werden von Zeit zu Zeit abgezogen; z ist ein gläsernes

Sicherheitsrohr in jeder Flasche. F ist eine gasdichte

Kammer aus Holz; am unteren Theil derselben ist ein mit zahlreichen Löchern

versehener falscher Boden aus Blei, der sich über der Mündung des Einleitungsrohrs

C¹ befindet und auf welchen man die zu

bleichende Baumwolle legt, so daß unter ihr ein leerer Raum bleibt, welcher die

Wirkung des Gases erleichtert. An einer Seite der Kammer ist ein Fenster von weißem

Glase und ein anderes in ihrer Decke angebracht, durch welche man den Fortschritt

und das Ende der Bleichoperation sehen kann. G ist ein

bleiernes Rohr mit einem Hahn 3, um die Luft aus der Gebläsemaschine V in die Flasche H zu

leiten, welche zur Hälfte mit Stücken gebrannten Kalks gefüllt ist, um die

Feuchtigkeit der Luft zu absorbiren, welche aus der Flasche durch den Hahn 2 in die

Kammer F zieht. K ist das

Gestell des Apparats. L ist ein Gefäß mit zwei Röhren

welches das Material zur Erzeugung eines neutralisirenden Dampfes enthält, wie bei

der Behandlung des Apparats erklärt werden wird. M, M

sind Röhren mit Hähnen

Nr. 4 und 5 versehen, durch welche das Gas entweicht, so daß man die Baumwolle nach

dem Bleichen und Ventiliren sättigen und dann die Ventilation derselben erneuern

kann. T ist das Austrittsrohr für das Gas auf der Kammer

F, mit einem Hahn Nr. 6. Dieses Rohr ist zwischen

der Kammer und dem Hahn mit einer kleinen Oeffnung o

versehen; dieselbe wird dicht geschlossen erhalten und sie dient, um während des

Bleichens Luft austreten lassen zu können, wenn der Druck des Gases zu groß wird;

dieser wird durch die Höhe des Wasserstandes in den Röhren z angezeigt; sie soll etwa 15 Zoll betragen, wenn das Gas bei geeignetem

Druck wirkt. Letzterer hängt übrigens davon ab, ob die Baumwolle (man mag Garne oder

Gewebe anwenden) in der Kammer mehr oder weniger zusammengedrückt ist. V ist eine Gebläsemaschine (Druckpumpe oder Ventilator),

welche von Hand oder durch eine mechanische Kraft getrieben wird. X ist ein Zweigrohr von C,

mit einem Hahn Nr. 8 versehen, und in einen Schornstein mündend.

Die Hähne müssen aus einer Legirung bestehen, welche von Säuren und Chlorgas nicht

angegriffen wird, z.B. Blei mit 1/5 Antimon. Den Theil des Rohrs C¹, welcher sich zwischen der Flasche mit

Schwefelsäure und der Kammer F befindet, mache ich aus

vulcanisirtem Kautschuk.

Behandlung des Apparates.

Man füllt die Kammer F mit Baumwolle im rohen Zustande,

oder als Gespinnst oder Gewebe, welche jedoch bloß ihre natürliche Feuchtigkeit

enthalten. Die Kammer mag ganz oder nur theilweise angefüllt werden, so muß man sie

hermetisch schließen, damit kein Gas entweichen kann. Nachdem die Flaschen E, E verkittet sind, bringt man in den Ballon A Braunstein in Stücken (von einem Braunstein welcher 80

Procent Mangansuperoxyd enthält, nimmt man vier Procent des Gewichts der zu

bleichenden Baumwolle). Nun werden die Röhren B und C an dem Ballon befestigt, worauf man durch einen

Trichter mittelst des Rohrs B Salzsäure von 21 bis

22° Baumé in den Ballon gießt (ein Braunstein von 80 Procent Gehalt

erfordert sein dreifaches Gewicht Säure). Man öffnet dann den Hahn Nr. 1, schließt

Nr. 8 und dann auch Nr. 7, worauf das Chlorgas die Bleichoperation beginnt. Nachdem

der Apparat etwa eine Viertelstunde lang in kaltem Zustande im Gang war, beginnt man

allmählich den Ballon zu erwärmen und zwar bis zu 48 oder 56° Reaumur, so daß

die Chlorentbindung in

zwei Stunden beendigt ist, wenn man nämlich eine einzige Kammer F anwendet; sind aber deren mehrere mit einander

verbunden, so dehnt man die Chlorentbindung auf vier Stunden aus.

In den Sicherheitsröhren z muß von Beginn der Operation

an, so lange der Bleichproceß dauert, die Wasserhöhe ihren Stand beibehalten (weil

sonst die atmosphärische Luft eine nachtheilige Gegenwirkung ausüben könnte); nur

gegen das Ende der Operation darf derselbe ein wenig fallen. Sollte der Druck zu

stark werden, so läßt man etwas Luft aus der Kammer durch die kleine Oeffnung o entweichen. Wenn jedoch der überschüssige Druck von

einer zu starken Gasentbindung herrührt, ist es zweckmäßiger (anstatt des Auslassens

bei o) einen Augenblick den Hahn Nr. 8 zu öffnen und

einige Minuten das Feuern des Ofens zu unterbrechen.

Mittelst des Fensters in der Seite der Kammer kann man den Fortschritt des Bleichens

beobachten und mittelst desjenigen in ihrer Decke kann man sich versichern daß das

Gas bis an das obere Ende der Baumwolle durchgedrungen und das Bleichen beendigt

ist; man schließt dann die Hähne Nr. 1, 4 und 5, öffnet den Hahn Nr. 6, dann auch

Nr. 2 und 3, und treibt eine halbe Stunde lang das Chlor aus der Kammer mittelst der

Gebläsemaschine, welche anfangs in langsame und dann in schnellere Bewegung gesetzt

wird.

Hernach treibe ich in die Kammer F durch den Behälter L vermittelst der Luft entweder Ammoniakgas oder

dampfförmigen Schwefeläther, um das Chlor und die Salzsäure, welche in der Baumwolle

zurückblieben, zu neutralisiren. Hierauf wird die Baumwolle noch einmal dem

Ventilirproceß unterzogen und kann nun aus der Kammer genommen werden.

Anstatt die Baumwolle zum zweitenmal zu ventiliren, kann man sie auch sogleich

auswaschen und in der Centrifugalmaschine (Hydro-Extractor) behandeln.

Tafeln