| Titel: | Maschine zur Anfertigung thönerner Röhren etc. mittelst Dampfdrucks, worauf sich Thomas Spencer, Thonwaarenfabrikant zu Prescot, Lancashire, am 10. April 1848 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 114, Jahrgang 1849, Nr. LXXVIII., S. 406 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Maschine zur Anfertigung thönerner Röhren etc.

mittelst Dampfdrucks, worauf sich Thomas Spencer, Thonwaarenfabrikant zu Prescot, Lancashire, am 10. April 1848 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Octbr. 1849, S.

145.

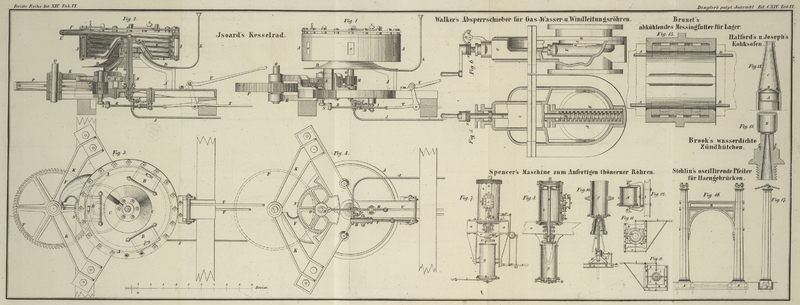

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Spencer's Maschine zur Anfertigung thönerner Röhren etc. mittelst

Dampfdrucks.

Das Patent bezieht sich in der Hauptsache auf eine Maschine, um die directe Wirkung

des Dampfdrucks zur Fabrication thönerner Röhren zu benutzen; diese Maschine ist mit

einer geeigneten Form verbunden, um die Röhren an ihren Enden mit Muffen oder

Flanschen versehen zu können.

Fig. 7 stellt

die Maschine im Frontaufriß, Fig. 8 im Querschnitte

dar. Fig. 9

zeigt die verbesserte Form im Grundriß. Fig. 10 ist ein

Verticaldurchschnitt, Fig. 11 der Grundriß des

Cylinders nebst Form (zur Anfertigung eines irdenen Topfes) und zugehörigem

Schlitten, worauf der Kern des anzufertigenden Gefäßes zu liegen kommt. Fig. 12 ist

die Seitenansicht eines Hälters zum Umwenden größerer Röhren nach der ersten

Procedur, ferner ein Durchschnitt der Trommel oder des Kerns, der den Zweck hat, die

Röhre gerade zu halten und zu verhüten daß sie ihre Rundung verliere. a, a, Fig. 7 und 8, sind zwei hölzerne

Querbalken, welche den Dampfcylinder b, b tragen. In

diesen Cylinder paßt ein dampfdichter Kolben c, c,

dessen Stange d, d durch eine dampfdichte Stopfbüchse

e, e geht. An dem andern Ende dieser Stange ist ein

Kolben l befestigt, welcher die Bestimmung hat, den Thon

aus dem unteren Cylinder g, g herauszupressen. Dieser

ist um Zapfen drehbar, um bequemer mit Thon gefüllt werden zu können, h ist die Form; i, i die

äußere Form zur Herstellung des Muffes oder der am Ende der Röhre befindlichen

Erweiterung; diese Form wird mit Hülfe des Hebels l, l

zwischen den Schiebern k, k bewegt. Der das Innere des

Muffes bildende Kern m ist an den Kern der Formöffnung,

durch welche die

Röhre herausgepreßt wird, festgeschraubt. Die Räume z, z

zwischen der äußeren Form und dem Kern müssen immer genau die nämlichen Dimensionen

haben wie der zu bildende Muff. n, n sind die Canäle für

den Ein- und Austritt des Dampfs in und aus dem Cylinder b, b; o, o ein Schieberventil, welches mit Hülfe der

Hebel p, p bewegt wird; r, r

die Dampfzuführungsröhre; t, t die Röhre, durch die der

Dampf nach vollbrachter Wirkung entweicht. u, u sind

zwei an dem Querstück v, v angebrachte Backen, welche

die Kolbenstange d, d umfassen und vermittelst des durch

den Hebel x, x bewegten Excentricums w gegen einander gedrückt werden. Diese Bremsvorrichtung

hat den Zweck, das Niedersteigen des Kolbens zur Vermeidung von Unglücksfällen nach

Willkür zu hemmen. A, Fig. 10, ist eine an den

Boden geschraubte Leitplatte, welche den Schlitten B, B

trägt. Dieser Schlitten enthält den Kern m, dessen man

sich bei der Verfertigung irdener Gefäße bedient. Der Kern läßt sich mit Hülfe der

Schraube D, D und der Mutter E,

E heben oder senken; letztere aber wird vermittelst des Rades F, F und der Kurbel G, G in

Bewegung gesetzt. H, Fig. 12, stellt einen mit

Hülfe einer Platte an die Mauer geschraubten Hälter vor, der sich um den Zapfen L, L drehen läßt. M ist eine

Trommel oder ein Kern, der in die Röhre kommt, wenn sie aus dem cylindrischen

Behälter gedrückt wird. N ist ein verschiebbarer Ring,

dessen äußere Seite an die innere Seite der Erweiterung der Röhre C, C paßt und sich, während die Röhre angefertigt wird,

lose an die äußere Seite der Trommel schließt. Dieser Ring läßt sich über die

Trommel hinabschieben und kommt ins Innere der Erweiterung zu liegen, wodurch er

diese in ihrer Form erhält. An jedem Ende der Trommel sind Bretter P, P angebracht, um das Abgleiten der Röhre zu verhüten,

wenn sie umgewendet wird. R, R sind Schrauben, welche

den Zweck haben die Röhren während des Umwendens festzuhalten.

Bei Anfertigung einer Röhre wird zuerst der Cylinder g, g

mit Thon gefüllt, dann der Kern m eingefügt und an den

Kern der Form h, h befestigt und die äußere Form i, i geschlossen. Man öffnet nun das Ventil o mit Hülfe der Hebel p und

läßt den Dampf auf die obere Seite des Kolbens strömen. Durch die Kraft des Dampfs

wird der Kolben e, e niedergedrückt, so daß der Kolben

f, f mit einem entsprechenden Druck den Thon aus der

Formöffnung herauspreßt. Dieser Druck wird fortgesetzt, bis der Raum z, z zwischen dem Kern und der äußeren Form vollständig

ausgefüllt ist. Wenn aber die Erweiterung der Röhre auf diese Art gebildet ist, so

wird das Ventil o, o gehoben, worauf der über dem Kolben

befindliche verbrauchte Dampf durch die Ausströmungsröhre

t ins Freie entweicht. Nun wird die äußere Form mit

Hülfe des Hebels l geöffnet und der Kern herausgenommen,

so daß die Röhre durch die obere Form h hervorragend

erscheint. Eine Trommel, ähnlich der Fig. 12 dargestellten und

von geeigneter Größe, wird mit ihrer oberen Seite unter den Kern der Form h gestellt; darunter kommt das Brett P, das Ganze aber auf einen Schlitten zu liegen, der auf

einer Platte A sich bewegt. Nun schiebt man den Ring

über die Trommel und läßt den Dampf von Neuem auf den Kolben wirken. Dadurch wird

der Thon weiter durch die Formöffnung gepreßt und der Ring über die Trommel M hinabgeschoben, bis die Röhre die erforderliche Länge

erreicht hat, worauf man sie mittelst eines Drahtes oder Messers abschneidet. Röhren

von geringem Durchmesser können aus freier Hand umgewendet werden; bei Röhren von

größerem Kaliber ist jedoch Der Fig. 12 dargestellte

Apparat erforderlich. Die Röhre mit ihrer hölzernen Unterlage und dem Ringe kommt

nämlich, die Erweiterung nach unten gekehrt, zwischen den Hälter H. Oben auf die Trommel kommt ein zweites Brett, und so

wird das Ganze zwischen den Hälter eingeschraubt. Darauf dreht man den Hälter, bis

die Erweiterung der Röhre oben zu liegen kommt, löst dann die Schrauben R, nimmt das Ganze aus dem Hälter und stellt es mit nach

oben gekehrter Erweiterung auf den Boden; Ring und Trommel werden zuletzt abgezogen.

Die Röhre ist nun so weit fertig, daß sie gebrannt werden kann.

Tafeln