| Titel: | Verbesserungen an Dampfpumpen, Dampfkesseln, Condensatoren und Wasserstandszeigern, welche sich William E. Newton, Civilingenieur zu London, einer Mittheilung zufolge, am 20. Sept. 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. II., S. 12 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an Dampfpumpen, Dampfkesseln,

Condensatoren und Wasserstandszeigern, welche sich William E. Newton, Civilingenieur zu London, einer Mittheilung zufolge, am 20. Sept. 1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1850, S.

372.

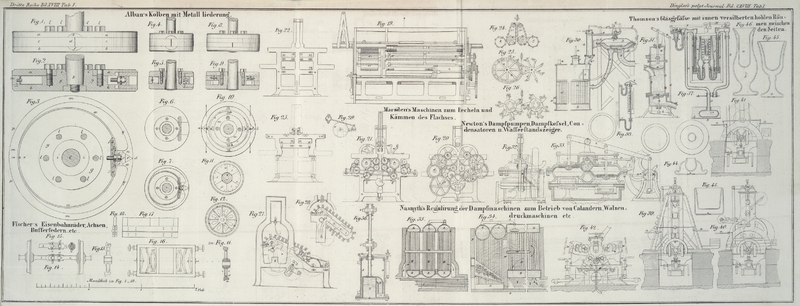

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Newton's Verbesserungen an Dampfpumpen, Dampfkesseln, Condensatoren

etc.

Fig. 30

stellt die Dampfpumpe in Verbindung mit dem Condensator im Durchschnitte dar. Sie

besteht aus zwei tellerförmigen Gußstücken, welche eine elastische Scheidewand aus

geschwefeltem Kautschuk zwischen sich fassen. Ueber diese Scheidewand tritt Dampf,

unter dieselbe Wasser; sie hat den Zweck, alle Communication zwischen dem Dampf und

dem kalten Wasser, sowie zwischen der Dampfoberfläche und der Wasseroberfläche der

Pumpe abzuschneiden.

Die obere Hälfte der Pumpe wird bis zu der Temperatur des Dampfs erhitzt erhalten,

während die untere Hälfte die Temperatur des kalten Wassers beibehält. D

ist die oben mit einem Ventil versehene Wasserzuführungsröhre; durch die Röhre E wird das Wasser aus der Pumpe getrieben.

Es ist klar, daß wenn in der Pumpe ein luftleerer Raum entsteht, während die

Scheidewand auf dem Boden aufliegt, das Wasser vermöge des atmosphärischen Druckes

durch die Röhre D in den Pumpenraum steigen muß,

vorausgesetzt daß dieser nicht zu hoch über dem Spiegel des zu hebenden Wassers

liegt. Die Scheidewand wird nun bis zur Decke des hohlen Raumes hinaufgedrückt, und

dieser füllt sich mit Wasser. Läßt man jetzt Dampf über die Scheidewand in die Pumpe

dringen, so treibt er das Wasser durch die Röhre E bis

zu einer seiner Spannkraft entsprechenden Höhe.

Die Pumpe ist mit einem selbstthätigen Apparate versehen, welcher den Dampf zuführt

und ein Vacuum herstellt. F ist ein um l drehbarer gebogener Hebel, welcher das

Dampfzuführungs- und Exhaustionsventil i in

Thätigkeit setzt; dieses Ventil gehört in die Classe der Schieberventile. Das

Regenventil (showering-valve) des Kondensators

Q wird durch Vermittlung des Hebels F* von dem Hebel F in

Thätigkeit gesetzt. Eine dünne Röhre A führt von dem

Pumpencylinder in den Condensator Q.

Soll die Pumpe in Gang gesetzt werden, so wird der Hahn der Röhre A geöffnet, der krumme Hebel F gehoben, und dadurch das Ventil i in die

Höhe gezogen, so daß der Dampf in den Cylinder und aus diesem durch die Röhre A in den Condensator strömen kann. Auf diese Weise wird

die Luft aus der Pumpe getrieben und die obere Hälfte derselben bis zur Temperatur

des Dampfs erwärmt. Der Hebel fällt sodann herab und dieses bringt den Dampf und die

Exhaustionscanäle in Verbindung; zugleich hebt sich das Regenventil W des Condensators, so daß das Wasser in Gestalt eines

Regenschauers in den Condensator Q, Q fließt und den aus

der Pumpe einströmenden Dampfcondensirt. Dadurch entsteht in dem Cylinder B der Pumpe ein luftleerer Raum, in welchen das Wasser

durch den atmosphärischen Druck durch die Röhre D

hinaufgetrieben wird. Sobald die Scheidewand, welche durch das aufwärtsströmende

Wasser mit hinaufgetrieben wird, die Decke des hohlen Raumes erreicht, stößt sie

gegen die Stange S des Ventils i, treibt dieses in die Höhe, sperrt dadurch die Ausströmungsöffnung ab,

und öffnet das Dampfventil; zugleich hebt sie die Spindel d an dem unteren Ende des gebogenen Hebels. Der Dampf strömt nun bei dem

Ventil i wieder ein und drängt die Scheidewand nach unten, bis diese

gegen die Spindel d stößt. Dadurch wird das Ventil i herabgezogen, der Dampf abgesperrt und das

Exhaustionsventil geöffnet, so daß nun der Dampf in den Condensator strömen kann.

Beim Niedersteigen drückt aber die Scheidewand das Wasser aus dem Cylinder die Röhre

E hinab, beim Aufsteigen saugt sie dasselbe durch

die Röhre d herbei.

Aus der vorhergehenden Beschreibung erhellt, daß, sobald die Scheidewand gegen die

Spindel S stößt und das Ventil hebt, wodurch die

Dampfentweichung abgesperrt wird, auf der andern Seite augenblicklich der

Dampfzutritt stattfindet. Indem dieser Dampf auf die obere Seite der elastischen

Scheidewand strömt, hemmt er ihre aufwärts gehende Bewegung und veranlaßt ihre

rückgängige Bewegung, jedoch ehe die Pumpe ganz mit Wasser gefüllt ist, und ohne das

Dampfventil vollständig zu öffnen.

Um diesem abzuhelfen, wird der Theil P durch eine Feder

G gegen einen Stift des Hebels F gehalten. Einige Kraft ist erforderlich um den Hebel

zu heben, bis er an dem Punkt, wo er das Entweichungsventil schließt, vorübergeht;

die Pumpe ist alsdann voll. Zur Aufnahme des an dem Ende der Ventilspindel

befindlichen Plättchens ist in dem oberen Deckel des Cylinders eine kleine

Vertiefung angebracht. Indem der Theil P durch die Feder

vorwärts gezogen wird, wirkt er gegen den Stift des Hebels E und hebt augenblicklich den Hebel; dadurch zieht er das Ventil durch die

übrige kleine Strecke in die Höhe, und gestattet das freie Einströmen des Dampfs

gegen die obere Seite der Scheibewand.

Anstatt die Dampfröhre aufwärts zu wenden, und den Dampf ins Freie entweichen zu

lassen, wie bei Hochdruck-Dampfmaschinen, ist die Austrittröhre H erweitert und wie Fig. 30 zeigt, mit dem

Condensator in Verbindung gesetzt. Jeder Dampfstrom treibt alle Luft nebst dem

Condensationswasser durch die Ventile M aus dem

Condensator. Unmittelbar darauf hebt sich das Ventil W

und läßt einen Regen kalten Wassers aus dem Reservoir gegen die Ventile M fallen, wodurch der Dampf condensirt und ein Vacuum

erzeugt wird. Luft- und Warmwasserpumpen fallen bei diesem Condensator

hinweg; der entweichende Dampf vertritt ihre Stelle.

Fig. 31

stellt eine Modifikation des oben beschriebenen Condensators im Durchschnitte dar.

Der Dampf tritt aus dem Cylinder der Maschine oder der Pumpe durch die Röhre W in den Condensator Q, und

das Condensationswasser fließt aus dem letzteren durch das Ventil

M und die Röhre N. Der

Kaltwasserbehälter H wird vermittelst einer Röhre mit

kaltem Wasser gespeist; ein Sieb R vertheilt das

letztere über den Condensator. Wenn das untere Ventil M

sich öffnet, so treibt es die Stange a und den Hebel b herab; dadurch wird die Stange d und das eine Ende des Hebels E herabgezogen

und das Regenventil gehoben.

Das Wasser fällt nun durch das letztere aus dem Behälter H in den Condensator. Die Stange a ist mit dem

Ventil M nicht verbunden, sondern spielt durch eine

Führung frei auf- und nieder. Sobald es der Dampf gestattet, wird das Ventil

M durch eine Feder s

geschlossen; das Ventil in dem Kaltwasserbehälter schließt sich jedoch nicht eher,

als bis das Vacuum vollständig ist. Sobald dieser Moment eintritt, wird das Ventil

durch den Pumpenhebel geschlossen.

Um immer das nämliche Wasser wieder benützen zu können, pumpt man einen Theil des

Condensationswassers in warmem Zustande direct in die Dampfkessel zurück, während

ein anderer Theil desselben abgekühlt und in Gestalt eines Regens zur Condensation

des Dampfs benützt wird. Diese stete Verwendung des nämlichen Wassers hat den Zweck,

einen der bedeutenden Uebelstände bei Marinedampfkesseln etc. zu beseitigen, nämlich

die Salzablagerungen und Kalkincrustationen. Fig. 30 stellt den

Kühlapparat im Durchschnitte dar. Der untere Theil des Condensators ist durch eine

Röhre M* mit dem Kühlapparat verbunden. Dieser besteht

aus einem System von Metallröhren, welche senkrecht in einem Behälter stehen.

Letzterer ist etwa 8 Fuß hoch, 4 Fuß breit und enthält eine Anzahl ungefähr 4 Fuß

hoher, Röhren. Das Wasser fällt aus dem Condensator Q in

den Behälter, und steht 8 oder 10 Zoll hoch über dem höchsten Punkt der Röhren,

durch die es in dem Maaße fließt, als es nach erfolgter Abkühlung von unten

abgezogen wird, um den Condensator zu versehen. Um diese Röhren abzukühlen, nimmt

alles durch die Pumpe gehobene Wasser seinen Weg durch die Röhre R und von da durch den Kühlapparat; auf diesem Wege wird

seine Temperatur nur um einen halben (Fahrenheit'schen) Grad erhöht.

Der Theil des Behälters über dem höchsten Punkte der Röhren I ist drei Fuß tief, und in diesem Theil direct unter der Mündung des

Condensators steht ein kleiner Behälter L zur Aufnahme

des verdichteten Wassers. Aus diesem Behälter wird das heiße Wasser nach den

Dampfkesseln gepumpt. Der untere Raum X ist ungefähr 1

Fuß tief. Die Röhre n am Deckel des kleinen Cylinders

y steht mit dem nämlichem Behälter, welcher das

Regenventil des Condensators mit Wasser versieht, in Verbindung. Aus diesem Cylinder

fließt eine kleine Menge Wasser herab, welche gerade hinreicht, um den aus dem

Condensator entweichenden Dampf zu condensiren. Eine Röhre z führt den Dampf aus dem Kühlapparat, wenn eine zu große Dampfmenge

unverdichtet durch den Condensator gehen sollte; eine Vorsichtsmaßregel, welche

einer etwaigen Reaction vorbeugt.

Die Fig. 32

und 33

stellen eine doppeltwirkende Pumpe der obigen Art, welche durch Hochdruckdampf in

Thätigkeit gesetzt werden kann, in der Endansicht und im verticalen

Längendurchschnitt dar. Die Pumpe besteht aus zwei neben einander angeordneten

Cylindern. Die obere Hälfte dieser Cylinder ist aus einem Guß und ebenso die untere

Hälfte derselben. Die elastischen Scheidewände beider Cylinder bestehen aus einem

zusammenhängenden Stück. An die Mitte der Scheiben dieser Scheidewände sind die als

Kolbenstangen wirkenden Stangen c, c befestigt, welche

oben mit dem um K schwingenden Balancier G verbunden sind. Die Thätigkeit der Scheidewände ist,

wie man sieht, eine abwechselnde, so daß die eine Pumpe saugt, während die andere

drückt. Mit dem Ende des längeren Arms des Balanciers ist die Schwungradwelle M verbunden. Das Schwungrad hat hier lediglich den

Zweck, das Dampfventil S in Thätigkeit zu setzen. Dieses

geschieht mit Hülfe eines an der Schwungradwelle befindlichen Excentricums N, der Stange N*, des Hebels

O und der Stangen P.

Der verbesserte Dampfkessel, den der Patentträger mit den beschriebenen Dampfpumpen

in Verbindung zu setzen beabsichtigt, ist in Fig. 34 im verticalen

Längendurchschnitt und Fig. 35 im

Querdurchschnitt durch die Linie AB

Fig. 34

dargestellt. Da der Kessel beinahe ganz aus Röhren besteht, so wird innerhalb eines

verhältnißmäßig geringen Raumes eine große Heizoberfläche gewonnen. Die Feuerstelle

ist zwischen zwei Seitenmauern, einer Vordermauer F und

einer Hintermauer W eingeschlossen. Ein System

senkrechter Röhren erstreckt sich von den Enden der Dampfkessel B, C abwärts nach einem unter dem Rost angeordneten

kleinern Cylinder D, welcher durch eine Röhre mit der

Wasserkammer E verbunden ist. Das Feuer streicht in der

Richtung der Pfeile über die Hintermauer und über die Oberfläche einer flachen

Wasserkammer w aus Eisenblech; sodann zurück unter der

Kammer w hinweg über die Seiten der halbcylindrischen

Wasserbehälter E, in welche die senkrechten Röhren H mit ihren unteren Enden eingefügt sind.

Das Feuer streicht nun unter diesen Wasserkammern hinweg zwischen die horizontalen

Röhren I und gelangt endlich nach dem hinteren Ende des

Kessels, wo die unbrennbaren Gase in den Schornstein entweichen. Die verticalen

Röhren H erstrecken sich von den Wasserkammern E nach den flachen Kammern w

und von da aufwärts nach den Dampfkammern K.

Das Speisungswasser wird durch die horizontalen schlangenförmig angeordneten Röhren

I in den Dampfkessel gepumpt. Es gelangt zuerst in

eine Röhre 1 nächst dem Schornstein, strömt längs dieser Röhre und kommt durch die

Röhre 2 zurück; von da strömt das Wasser in die Rühre 3 und zurück in die Röhre 4,

dann querüber in die Röhre 5 und zurück in 6 so fort auf die Strecke von mehreren

Hundert Fußen, bis es endlich in den unteren Theil des entgegengesetzten Endes des

Halbcylinders E gelangt. In Folge dieser

entgegengesetzten Strömung von Feuer und Wasser werden die aus dem Feuer sich

entwickelnden Gase auf eine wirksame Weise ihres Wärmestoffs beraubt.

Fig. 36

stellt einen von dem Erfinder „vulcanischer Dampferzeuger“

genannten Apparat im senkrechten Durchschnitte dar. Er kann entweder für sich allein

oder in Verbindung mit einem andern Dampfkessel, z.B. dem so eben beschriebenen,

angewendet werden. Sein Zweck ist, den Dampf beinahe augenblicklich zu entwickeln,

weßwegen er sich ganz besonders für Dampffeuerspritzen

eignet. Bei diesem Dampfkessel fällt die gewöhnliche Heizoberfläche ganz weg, indem

die Feuerflamme direct in das Wasser schlägt, und ihm also die Wärme auf die

unmittelbarste Weise mittheilt. Der Dampferzeuger besteht aus einem starken Cylinder

A, der an seiner unteren Kante mit einer Flansche

versehen ist. In diesem Cylinder befindet sich eine Brennmaterialkammer B, welche mit dem Cylinder A

an eine starke Fundamentalplatte O geschraubt ist. Von

der Brennmaterialkammer erstreckt sich eine Röhre C

durch den Cylinderdeckel aufwärts und ist mit zwei großen messingenen Hähnen D und E versehen. L ist ein mit einer Feder versehenes Sicherheitsventil,

K die Röhre welche das Feuer nach der Wasserkammer

leitet. Soll nun der Apparat in Wirksamkeit gesetzt werden, so füllt man zuerst die

Feuerkammer B direct unter der Röhre C mit Kohle und fügt derselben eine kleine Quantität

eines Gemenges von Salpeter und Kohlenpulver bei. Um das Brennmaterial anzustecken

und den Apparat in Gang zu setzen, wird ein Zünder durch die Röhre C hinabgeworfen und der untere Hahn D geschlossen. Die sogleich sich entzündende Kohle mit

Salpeter brennt mit äußerst heftiger Flamme; Feuer und Gas treten durch die Röhre

K

in den Wasserbehälter,

mischen sich in der Nähe des Bodens des letzteren mit dem Wasser, und erzeugen

kleine Bläschen welche in die Höhe steigen. Hierauf wird Natronsalpeter stückweise

in den Apparat geworfen, so daß er die Röhre zwischen den beiden Hähnen D und E beinahe ausfüllt.

Der obere Hahn E wird sodann geschlossen und der untere

geöffnet, worauf der Natronsalpeter auf die Kohlen fällt. Drei Pfund dieses Salzes

bewirken die Verbrennung von 1 Pfund Kohle; letztere verbrennt um so schneller oder

langsamer, je mehr oder weniger von dem Salz zugesetzt wird. Letzteres liefert

nämlich dem Brennmaterial während der Verbrennung den nöthigen Sauerstoff.

In Verbindung mit dem beschriebenen Dampfkessel wendet der Patentträger ein

verbessertes Dampf- und Wassermanometer (steam and

water-gauge) an. Diese Abtheilung der Erfindung besteht

1) darin, daß man ein Luftmanometer mit dem Dampfkessel so verbindet, daß stets eine

kalte Wassersäule zwischen Quecksilber und Dampf zu liegen kommt, um einen Bruch des

Glases in Folge der Hitze zu verhüten, und die Luft in der Quecksilberröhre in

gleichförmiger Temperatur zu erhalten;

2) in der Verbindung der Quecksilberröhre mit einem metallenen Behälter, welcher mit

Salzwasser gefüllt und an irgend einen Theil des Dampfkessels befestigt ist, auf den

ein außerordentlicher Hitzegrad einwirkt, wenn das Wasser zu tief sinken sollte.

Jener metallene Behälter ist ferner durch eine Metallröhre mit einem elastischen

Ventil verbunden, welches, wenn die Hitze in dem Behälter sich zu sehr steigert, das

Quecksilber in dem Wassermanometer und ebenso den Hebel des elastischen Ventils

hebt; dieser Hebel hebt gleichzeitig das Dampfventil, welches als Dampfpfeife wirkt

und ein Warnungszeichen gibt. Die in Rede stehende Abtheilung der Erfindung

besteht

3) in der Einführung einer Glasröhre, deren Kaliber nach oben sich verjüngt, so daß

das Quecksilber in Folge gleicher Druckzunahmen durch gleiche Räume steigt;

4) darin, daß die metallene Kaltwasserröhre mit Kautschuk oder einer andern

elastischen Substanz bekleidet wird, wodurch eine innere elastische Röhre entsteht,

welche das Bersten der Rohre verhütet, wenn das Wasser bei ruhendem Apparat darin

gefrieren sollte;

5) in der Anordnung eines Thermometers, um zu ermitteln wie viel Pfunde in Folge der

Temperaturveränderungen der Luft des Manometers zu der Gleichgewichtsscale des

Thermometers hinzugefügt oder von derselben abgezogen werden müssen.

Das Princip dieses Manometers gründet sich darauf, daß man eine Portion kaltes Wasser

zwischen den Dampf und das Quecksilber in der Röhre bringt, und die Anordnung so

trifft, daß die Hitze von oben auf die kalte Wassersäule der Röhre wirkt, so daß das

Wasser, als ein schlechter Wärmeleiter, die Hitze nur sehr langsam und unvollkommen

nach unten fortpflanzt.

Fig. 37 zeigt

diesen Apparat an dem oberen Theil eines Dampfkessels angebracht. S ist das Dampfmanometer; W

das Wassermanomter; A der Dampfkessel; B der Feuercanal des Kessels. C* ist ein metallener Wasserbehälter, welcher nahe an der dem Feuer

ausgesetzten Fläche des Kessels angeordnet ist; D eine

Metallröhre, die ihn mit der Büchse d verbindet; die

Büchse communicirt mit einer Kaltwasserröhre C, welche

sich in Form eines Hebers abwärts erstreckt und in eine mit einemelastischen Ventil

F versehene Büchse endigt. Die Röhre C steht ferner mittelst der Büchse d mit der Kaltwasserröhre G

in Verbindung. Letztere tritt in das Quecksilber der Glasröhre W, um den Grad des Druckes anzuzeigen, wenn das in der

Büchse C* befindliche Wasser Dampf gibt.

Der gläserne Dampfmanometer oder Indicator S communicirt

mit der obern Seite des Dampfkessels vermittelst der Metallröhre E, der Büchse H und der

Röhre I. Der Dampf wirkt nun auf das kalte Wasser der

Röhre I und zeigt dadurch den Druck an, indem er das

Quecksilber in der Röhre S zum Steigen bringt. Die drei

Kaltwasserröhren I, G und C

sind von Metall und mit geschwefeltem Kautschuk bekleidet. Ohne die Verjüngung der

Röhren W und S nach oben,

würde bei Hochdruckdampfkesseln eine Differenz von 20 oder 30 Pfunden schwer

wahrzunehmen seyn; so aber läßt sich jedes einzelne Pfund noch unterscheiden.

L ist das Dampfventil nebst Pfeife, welches durch den

belasteten Hebel M niedergehalten wird. Das gewöhnliche

Dampfventil gewährt keine vollständige Sicherheit. Das elastische Ventil des

Wassermanometers ist dagegen so construirt, daß es nie hängen bleiben kann. Der

kurze Schenkel des Hebers C ist nämlich mit Oel gefüllt,

welches durch das Wasser in dem andern Theil der Biegung kühl erhalten wird. Das

Ventil F besteht aus einem Stück Leder m, welches durch Blase oder gewalztes Blei gegen das

darunter befindliche Oel geschützt wird. Dieses Lederstück wird lose aufgelegt und

in den röhrenförmigen Theil des Ventils hinabgepreßt. Auf das Leder wird ein Deckel

K niedergeschraubt und nun das Ventil F hineingeschoben. Die Schultern des letztern ruhen auf dem

Deckel, so daß es das Leder nicht drückt, sondern nur berührt. Auf diese Weise

erhält man ein elastisches Ventil, welches, da es nur durch kaltes Oel in Thätigkeit

gesetzt wird, gleichförmig und frei wirkt. Dasselbe gestattet die Entweichung des

Dampfs aus der Büchse C* nicht, so daß die letztere nie

leer werden kann, sondern stets unfehlbar wirksam seyn muß. Das Ventil F hat hinreichenden Spielraum, um mit Hülfe des Hebels

N den Hebel M des

Dampfventils L zu heben, so daß die Pfeife des letzteren

ein Lärmzeichen gibt. Die Oberfläche des elastischen Ventils F ist weit größer, als diejenige des Dampfventils L, so daß ein auf das erstere wirkender Ueberschuß von wenigen Pfunden per

Quadratzoll das Ventil L hebt. Zwischen dem

Dampf- und Wassermanometer ist ein Thermometer angebracht, um die wegen des

Luftdrucks in den Röhren bei verschiedenen Temperaturen anzubringende Correction

anzuzeigen. Die Luft dehnt sich bekanntlich durch die Wärme aus, und es ist ein

größerer Druck erforderlich sie in warmem Zustande in einen gegebenen Raum zu

pressen als in kaltem. Acht (Fahrenheit'sche) Temperaturgrade geben am Manometer

eine Differenz von 1 Pfund; aus diesem Grunde ist der Thermometer beigegeben; die

Scala ist bei einem Quecksilberstand von 72° F. angefertigt. Bei dieser

Temperatur ist daher die Scala vollkommen genau. Steht das Quecksilber 8°

höher, d.h. auf 80° F., so ist der Angabe der Scala 1 Pfund, bei 88°

F. sind 2 Pfund hinzuzufügen; bei 64° F. dagegen ist 1 Pfund, bei 50°

F. sind 2 Pfund abzuziehen.

Die erwähnte kupferne Büchse C*, mit welcher der

Manometer W in Verbindung steht, ist, um ihr Gefrieren

zu verhüten, mit hinreichend gesättigtem Salzwasser gefüllt. Die Angaben des

Manometers W variiren sichtlich von denen des

Dampfmanometers S und zwar aus verschiedenen Gründen. Da

nämlich die Büchse mit Salzwasser gefüllt ist, so erfordert sie eine größere Hitze,

um einen gewissen Dampfdruck zu erzeugen, als dieses bei reinem Wasser der Fall ist.

Sobald nun das Wasser in dem Dampfkessel zu tief sinkt, so daß die Kesselwände einen

außergewöhnlichen Hitzegrad anzunehmen beginnen, steigert sich der Druck in der

Kupferbüchse sehr schnell. Diese Steigerung zeigt der Manometer W an, und die Lärmpfeife ertönt, ehe jene Erhitzung

einen gefahrdrohenden Charakter annehmen kann. Auf das Zeichen der Pfeife sollten

die Klappen der Feuerzüge sogleich geöffnet und das Sicherheitsventil des

Dampfkessels gehoben werden, um 10 bis 20 Pfund Druck entweichen zu lassen.

Fig. 38

stellt einen verbesserten Wasserstandszeiger dar. Derselbe besteht aus einer

Glasröhre A, welche unten durch eine heberförmig

gebogene Röhre C und oben durch eine andere heberförmige

Röhre D mit dem Dampfkessel verbunden ist. Beide

Heberröhren sind mit kaltem Wasser gefüllt, um das Glas gegen die Hitze des Dampfs

und des heißen Wassers zu schützen. Ueber der Glasröhre A ist eine dichte metallene Büchse B mit

kreisrundem Boden befestigt. Die Röhre A geht bis nahe

an den Deckel der mit Luft gefüllten Büchse B. Der

untere Theil der Glasröhre und die darunter befindliche eiserne Röhre sollten mit

gefärbtem Oel und der übrige Theil der Röhren mit Wasser gefüllt seyn. Abgesehen von

der Differenz im specifischen Gewichte von Oel und Wasser, wird das Oel in der

Glasröhre eben so hoch stehen wie das Wasser im Kessel. Wenn sich der Dampfdruck im

Kessel steigert, so wird die Luft in der Büchse durch das in die letztere steigende

Wasser, welches jedoch nicht in die Glasröhre A fließen

kann, comprimirt. In dem unteren Theil dieser Röhre befindet sich demnach kaltes Oel

anstatt heißem Wasser, und in dem oberen Theil Luft anstatt Dampf.

Die Größe der Büchse B hängt von der Länge und dem

Kaliber der Glasröhre, sowie von dem Dampfdruck im Kessel ab. Ein großer Vortheil

dieses Wasserstandszeigers besteht darin, daß man schwere Glasröhren ohne Gefahr des

Berstens anwenden kann; ferner daß die Röhre inwendig rein bleibt, so daß der

Wasserstand stets deutlich wahrgenommen werden kann.

Tafeln