| Titel: | Verbesserungen in der Papierfabrication und an den hiezu dienlichen Maschinen, welche sich die Ingenieure Charles Amos und Moses Clark am 10. Novbr. 1849 patentiren ließen. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. XIX., S. 84 |

| Download: | XML |

XIX.

Verbesserungen in der Papierfabrication und an

den hiezu dienlichen Maschinen, welche sich die Ingenieure Charles Amos und Moses Clark am 10. Novbr. 1849 patentiren ließen.

Aus dem London Journal of arts, Novbr. 1850, S.

1.

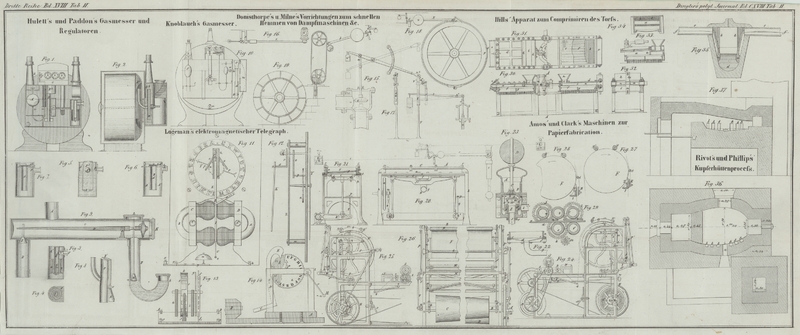

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Amos' und Clark's Verbesserungen in der

Papierfabrication.

Bei der Fabrication von Schreibpapier oder andern Papiersorten, wo Smalte, Ultramarin

oder andere Farben angewendet werden, zeigt sich, wenn man beide Seiten vergleicht,

in der Regel ein nicht unbedeutender Unterschied in der Färbung des Papiers. Die

untere Seite erscheint nämlich dunkler als die obere, weil die färbende Substanz an

der untern Seite sich anhäuft. Um diese Unvollkommenheit in der Fabrication

gefärbter Papiere zu beseitigen, bedienen sich die Patentträger anstatt der

gewöhnlichen gegen die obere Fläche des Papiers drückenden Walze einer hohlen

siebartig durchlöcherten Walze, in deren Innerem sich eine Saugbüchse befindet,

welche durch eine Luftpumpe in Wirksamkeit gesetzt, das Wasser von der oberen Seite

des Papiers wegsaugt und dadurch eine gleichmäßige Färbung auf beiden Seiten

veranlaßt.

Die zweite Abtheilung der Erfindung bezieht sich auf einen verbesserten Apparat zum Sieben des Papierzeugs (Reinigen desselben von

Knoten). Fig.

20 stellt diesen Apparat im Frontaufriß, Fig. 21 im Querschnitt

nach der Linie AB, Fig. 20, und Fig. 22 im

Querschnitt nach der Linie CD dar. Die Siebplatte

mit ihrem Gestell kann wie gewöhnlich beschaffen seyn; die Verbesserung besteht in

der Art wie der Zeug

durch die Platten seinen Weg nimmt. a ist der Behälter,

welcher auf dem Gestell b, b ruht; c ein den Behälter a

umgebender Ring von geschwefeltem Kautschuk, welcher ein wenig in den Behälter

hineinragt und auf einer Fläche d aus

Gutta-percha, Leder oder geschwefeltem Kautschuk liegt; in diese Fläche sind

Falten aus Canevaß hineingearbeitet. Der Ring c und die

Fläche d sind an den Behälter a befestigt, so daß eine wasserdichte Verbindung entsteht. Unter dem

Behälter ist ein Holzstück f befestigt, mit einer Röhre

g, welche den gesiebten Zeug in die Bütte leitet.

Unter die biegsame Fläche d sind die Bretter h und i befestigt und

vermittelst zweier Stangen j, j¹ mit einander

verbunden. Lenkstangen verbinden die Stangen j und j¹ mit den Hebeln k,

k¹, und die Welle l ertheilt ihnen

vermittelst einer Kurbel m eine auf- und

niedergehende Bewegung; diese Kurbel ist durch die Lenkstange o mit dem Hebel k verbunden. Die Länge des

Kurbelarms kann nach Belieben verändert werden. P ist

eine flache horizontale an das Gestell b geschraubte

Feder, welche den Zweck hat, das Gewicht der Hebel k,

k¹ zu balanciren. Von dem Ende dieser Feder hängt eine Stange q herab, um die Feder p mit

dem Hebel k¹ zu verbinden. Die Siebplatte A mit ihrem Gestell S ist in

dem Behälter a angeordnet und an den elastischen Ring

c geschraubt.

Der zu siebende Zeug wird an der oberen Seite der Siebplatten A, Fig.

21, zugeführt und durch die Auf- und Niederbewegung der Bretter h, i abwechselnd ein luftverdünnter und lufterfüllter

Raum hervorgebracht. Die Röhre g wird in den Boden der

vor dem Drahtgewebe der Papiermaschine aufgestellten Bütte geleitet; mit Hülfe eines

an dieser Röhre angebrachten Hahns läßt sich der Grad jener Luftverdünnung

reguliren.

Das Heizen der Trockencylinder mittelst Dampf geht bekanntlich besser vor sich, wenn

die aufeinander folgenden Cylinder, über welch das Papier seinen Weg nimmt, einer

stufenweise abnehmenden Dampfspannung oder Temperatur ausgesetzt werden. Das unter

solchen Umständen getrocknete Papier ist geschmeidiger und weicher als das auf

gewöhnliche Weise getrocknete Maschinenpapier. Die Regulirung des Dampfdrucks in dem

Cylinder wurde seither vermittelst gewöhnlicher Dampfhähne bewerkstelligt. Da jedoch

dieses Verfahren sehr unsicher ist, so bedienen sich die Patentträger für diesen

Zweck eines Druck-Regulirungsventils. Fig. 23 stellt dieses

Ventil im Verticaldurchschnitte dar. A ist ein Cylinder

mit einem genau anschließenden Kolben B, dessen

Kolbenstange lose durch den Cylinderdeckel geht und ein Gewicht D

trägt. Der Ventilsitz

E ist ein hohler Cylinder mit vier oder mehreren

Oeffnungen a, a, a in seiner Peripherie. Das Ventil F ist ein cylindrischer Metallring, welcher mit Hülfe

der Verbindungsstangen G und G¹, die ihn mit dem Kolben B verbinden,

auf dem Ventilsitz E gleitet. H ist eine cylindrische Dampfbüchse, an welche der Cylinder A geschraubt ist. Der Ventilsitz E ist mit Hülfe der Mutter e festgeschraubt;

die Röhre I verbindet ihn mit den aus dem Dampfkessel

führenden Röhren; diese Röhre I führt aus der

Dampfbüchse H nach dem Trockencylinder. Für jeden

Trockencylinder ist ein solches Regulirungsventil vorhanden. Wenn das Gewicht D sich, wie die Abbildung zeigt, in seiner tiefsten Lage

befindet, so ist dieses auch mit dem Schieberventil F

der Fall; die Oeffnungen a, a, a sind alsdann offen und

gestatten dem Dampf aus dem Dampfkessel in der Richtung der Pfeile in den

Trockencylinder zu strömen. Uebersteigt nun der Druck in dem Trockencylinder und in

der Dampfbüchse H den Widerstand des Gewichtes D gegen den Kolben B, so

wird dieser und mit ihm das Schieberventil F gehoben;

dadurch schließen sich die Oeffnungen a, a, a so weit,

bis der erforderliche Druck und das Gewicht D mit

einander im Gleichgewichte sind. Wenn sich der Kolben B

weit genug hebt, um die Flächen c, c¹ des

Schieberventils F mit den Flächen d, d¹ des Ventilsitzes E in Berührung

zu bringen, so schließen sich die Oeffnungen a, a, a

vollständig, und nun kann kein Dampf weiter aus dem Dampfkessel durch die Röhre I nach dem Trockencylinder strömen. Durch Anordnung von

Gewichten verschiedener Größe auf dem Druckregulirungs-Ventil jedes

Trockencylinders läßt sich in dem letzteren jede verlangte Dampfspannung

hervorbringen.

Fig. 24

stellt die verbesserte Papierschneidmaschine in der einen

Seitenansicht und Fig. 25 in der andern Seitenansicht dar; Fig. 26 ist eine

Endansicht von der hinteren Seite der Maschine, da wo das Papier abgeliefert wird.

Die Skizzen Fig.

27 und 28 zeigen die Sammelwalze und die Wirkungsweise der mit ihr verbundenen

Theile. Diese Maschine wird von irgend einer Triebkraft aus durch die Welle A in Bewegung gesetzt. Die Welle B, welche durch einen um die conischen Walzen C und D geschlagenen Riemen getrieben wird,

enthält die Kurbel a, die Excentrica b und b¹ und die

Riemenrolle E. Letztere treibt das Schwungrad E*, welches die Bewegung der Maschine regulirt. An der

Rolle E befindet sich eine Platte mit Hervorragungen,

durch welche der Kurbelarm z geht, der in jeder Lage

vermittelst Stellschrauben d, d fixirt werden kann.

Dadurch ist ein Mittel gegeben, den Halbmesser der Kurbel zu verändern, um

Papierbogen von

beliebiger Länge schneiden zu können. Die Rotation der Welle B ertheilt der Trommel F vermittelst der

Kurbel z, der Verbindungsstange e und des an der Trommel befestigten Hebels f

eine hin- und hergehende Bewegung. Oberhalb der Trommel F laufen die Rollen g und

g¹ in Lagern, welche an den Querstücken G angebracht sind. Die an der Welle B befindlichen excentrischen Scheiben b und b¹ ertheilen

diesen Querstücken G und ihren Walzen durch Vermittlung

der Lenkstangen z und z¹, der Hebel h, h und der verticalen

Stangen i, i eine auf- und niedergehende

Bewegung. Von dem Seitengestell der Maschine hängt an den rechtwinkeligen Hebeln J und J¹ eine

Klemmschiene H herab. Diese nähert sich abwechselnd

einem festen Brette T und entfernt sich von demselben;

dadurch hält sie das Papier, sowie dieses von der Trommel F herabsteigt, um durch die Messer in Bogen getrennt zu werden,

abwechselnd fest und läßt es wieder los. Wenn die Hebel h niedersteigen, so drückt ein an jeder Seite der Maschine befindlicher

Stift k gegen die gabelförmigen Enden der

Verbindungsstangen l, und veranlaßt dadurch das Ende m der rechtwinkeligen Hebel J und J¹ niederzusteigen und die

Klemmschiene H von dem Preßbrett T zu entfernen. Beim Steigen der Hebel h wird

dagegen die Klemmschiene H durch die Federn n zurückgeführt. I ist das

an die Seitengestelle befestigte horizontale Messer; das bewegliche Messer K hängt an den Stangen P und

P¹ und erhält seine Bewegung durch die Kurbel

a, die Verbindungsstange q, die Hebel r, r¹ und die

Verbindungsstangen s, s¹. Die combinirte Bewegung

dieser Stangen und Hebel gestattet dem beweglichen Messer eine gewisse Zeit lang

beinahe unbewegt zu bleiben, dann aber sich schnell über die Kante des stationären

Messers I hinwegzubewegen und das zwischen den Schneiden

befindliche Papier durchzuschneiden. Die Durchschnitte Fig. 27 und 28 zeigen

deutlicher die Trommel F, die Walzen g und g¹, die

Leitwalze t, die bewegliche Klemmschiene H und das stationäre Preßbrett T, welches mit H die Klemmvorrichtung zum

Festhalten des Papiers bildet.

Das zu schneidende Papier geht auf die gewöhnliche Weise über die vorderen Walzen 1

und 2 zwischen die kreisrunden Messer 3 und unter der Spannwalze 4 hinweg; von da

über die Walze F unter den Walzen g, g¹ und der Leitwalze t hinweg

zwischen die Klemmschienen H und T.

Die eigenthümlichen Operationen dieser Maschine werden am besten aus den Figuren 27 und

28

erhellen; der Pfeil in Fig. 27 zeigt die

Richtung, worin sich das Papier bewegt. Wenn der Kurbelarm z in der Mittellinie Fig. 25 ankommt, so sind

die Klemmschienen H und T

geschlossen, die Walzen

g und g¹ haben zu

steigen begonnen und die Bewegung der Trommel F ist nach

der Richtung des Pfeils Fig. 28 rückgängig.

Während die Klemmschienen H und T geschlossen sind, wird das bewegliche Messer K nach innen gezogen und die Länge des von den Preßschienen herabhängenden

Papiers abgeschnitten. Indem die Walze F ihre

rückgängige Bewegung in der Richtung des Pfeils Fig. 28 macht, zieht sie

das in diesem Momente von den Klemmschienen H und T festgehaltene Papier straff und die Spannwalze 4 nimmt

die hinter der Trommel entstehende Falte auf. Wenn nun die Trommel F wieder die Bewegung nach der Richtung des Pfeils Fig. 27

annimmt, und die Walzen g, g¹ wieder ihre tiefste

Lage einnehmen, so wird eine weitere Strecke Papiers vorwärts gezogen um gleichfalls

abgeschnitten zu werden. Soll ein kurzes Blatt geschnitten werden, um das

Wasserzeichen mehr in die Mitte des Blattes zu bringen, so hemmt man die Thätigkeit

der Spannwalze 4, indem man den Sperrkegel u in das

Sperrrad v einfallen läßt. Die Kurbel x, Fig. 24 und 25, dient zur

Verschiebung des Riemens auf den conischen Walzen, und das Brett y dient dem Arbeiter nur als Gestell, um das Papier

leichter durch die Maschine leiten zu können.

Beim Glätten des Papiers mit Kupferplatten kommt es

zuweilen vor, daß durch die Krümmung der Walzen die zwischen den Kupferplatten

befindlichen Papierschichten in Unordnung gebracht werden, wodurch dann unreine

Ränder entstehen. Um diesen Uebelstand zu beseitigen, wenden die Patentträger

Walzwerke von der Fig. 29 dargestellten Form an. Zwischen drei oder mehreren Paaren hohler

Preßwalzen a, b, c, d, e, f wird eine schmiedeiserne

Platte g, worauf die Schichten h,

i des zu glättenden Papiers liegen, durch einen geeigneten Mechanismus hin

und her geführt. j, k, l sind nämlich drei an die Walzen

festgekeilte Räder, welche durch das Getriebe m in

Bewegung gesetzt werden. Das Rad j ist an der Walze a, das Rad k an der Walze

e und das Rad l an der

Walze c festgekeilt. Das Getriebe m greift in das Rad k. An der

entgegengesetzten Seite der Maschine befinden sich an den Walzen b, d und f andere Räder von

gleichen Durchmessern, und ein ähnliches Getriebe wie m,

welches mit diesem an der nämlichen Achse festgekeilt ist, greift in das an der

Walze f festgekeilte Rad. Durch diese Anordnung werden

sämmtliche Walzen in der geeigneten Richtung umgetrieben.

Tafeln