| Titel: | Der elektromagnetische Telegraph von W. M. Logeman in Haarlem. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. XX., S. 89 |

| Download: | XML |

XX.

Der elektromagnetische Telegraph von W. M. Logeman in

Haarlem.Entnommen dem 94 kleine Octavseiten umfassenden, mit Holzschnitten versehenen

Werke: Beknopte

Beschrijving der voornaamste electro-magnetische Wijzer-en

Druk-telegrafen. 's Gravenhage, bij J. M. Van THaaff.

1850.

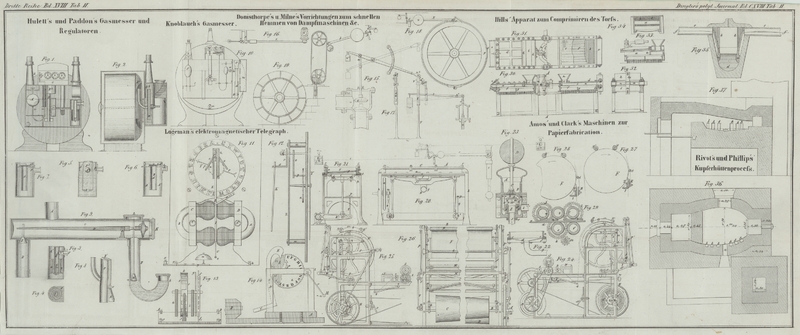

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Logeman's elektromagnetischer Telegraph.

Dieser elektromagnetische Telegraph ist als der erste zu bezeichnen, welcher auf eine

weite Entfernung hin durch einen Strom von mittelmäßiger Stärke in Thätigkeit

gesetzt werden kann, ohne daß man eines besonderen Apparates bedarf, mit dessen

Hülfe der Telegraph durch einen Localstrom in Wirksamkeit gesetzt wird, und welcher

zugleich eine unbestimmte Anzahl Zeichen mit einer Genauigkeit transmittirt, wie

solche von einem Telegraphen verlangt werden darf. Zwar existiren Telegraphen, wie

die von Wheatstone und Cooke,

von Bain, Dujardin, Breguet und Andern, welche

gleichfalls durch einen schwachen Strom in Wirksamkeit gesetzt werden können; diese

haben jedoch den Nachtheil, daß sie nicht genug verschiedene Zeichen liefern, oder

durch ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt werden.

Logeman's Telegraph, welcher ohne Uhrwerk durch einen

schwachen Strom bewegt wird, und eine beliebige Anzahl Zeichen angibt, ist in Fig. 11

abgebildet. A und B sind

zwei hufeisenförmige Elektromagnete, deren Drahtenden mit den Verbindungsknöpfchen

in leitender Verbindung stehen. Wenn nun ein positiver Strom bei g in die Windungen tritt, so wird der untere Schenkel

des Elektromagneten B zum Nordpol und der obere zum

Südpol, während der obere Schenkel des Elektromagneten A

zum Nordpol und der untere zum Südpol wird, so daß demnach die ungleichnamigen Pole

einander gegenüber liegen. Beide Hufeisenmagnete sind mit Hülfe der Querstücke C und D und der Schrauben

e und f gegen den Kasten

angeschraubt. Zwischen den vier Polen ist statt eines Ankers ein permanenter Magnet

i angebracht, der so groß ist, daß er, wenn er von

einem der Hufeisenmagnete angezogen wird, beide Pole in ähnlicher Weise deckt, wie

dieses bei den Ankern aus weichem Eisen der Fall ist.

An den genannten permanenten Magnet ist oben ein Arm K

befestigt, welcher an der Verbindungsstelle um einen Stift L beweglich ist. Dieser Stift ist auf der einen Seite an den Vordertheil

des Kastens, auf der andern Seite in dem kupfernen Theil m befestigt. Der Arm K endigt in einen Stift,

welcher zwischen die Stifte s einfällt.

Wenn nun ein galvanischer Strom die beiden Elektromagnete in wechselnder Richtung

umkreist, so wird das Magnetstäbchen i abwechselnd durch

A angezogen und durch B

abgestoßen, oder durch B angezogen und durch A abgestoßen. So oft also die Richtung des Stroms

verändert wird, eben so oft bewegt sich das Magnetstäbchen hin und her. Diese

Bewegung nun wird auf folgende Weise auf den Zeiger des Zifferblattes übertragen.

Das Steig- oder Sperrrad n (siehe auch Fig. 12) sitzt

an einer Achse fest, die an der Vorderseite den Zeiger T

trägt und an der Hinteren Seite in dem Metallstück z

läuft, welches mit Hülfe der Theile u, u' an den Kasten

befestigt ist. Etwas höher befindet sich eine ähnliche Achse, welche nicht durch den

Kasten, sondern durch das Metallstück z sich erstreckt.

Diese Achse trägt zwei Arme o, o, welche einen Winkel

mit einander bilden, ähnlich dem umgekehrten Buchstaben V. In jeden dieser Arme ist ein Stift p

geschraubt, und diese Stifte fallen genau in die Zähne des Rades ein, so daß, wenn

die obere Achse eine kleine hin- und hergehende Bewegung macht, die beiden

Stifte der Arme abwechselnd gegen das Rad gedrückt werden, wodurch jedesmal der

Zeiger um einen Buchstaben weiter springt. Die Art, auf welche die Pendelbewegung

der Stange K auf die Achse übertragen wird, ist

folgende. An dem über das Stück z hervorragenden Ende

der Achse befindet sich eine Hülse, welche mittelst einer Stellschraube in der

gehörigen Lage befestigt wird. Diese Hülse enthält einen abwärtsgehenden Arm r, woran die beiden Stiftchen s befestigt sind, zwischen denen das Ende des Arms K sich bewegt. Wird nun der Magnetstab i durch

den Elektromagneten A rechts gezogen, so macht die

Stange K und mit ihr der Arm r eine Bewegung nach der linken Seite, während der rechte Arm o in das Rad einfällt. In Folge der Umkehrung des Stroms

zieht der Elektromagnet B den Magnetstab i an, die Bewegung wird in gleicher Weise übertragen,

und der rechte Arm bewegt nun das Rad um einen Zahn weiter, wodurch der Zeiger um

einen Buchstaben weiter springt.

Das Glöckchen w, welches dazu dient den Beamten zu

benachrichtigen daß signalisirt werden soll, steht unten in dem Kasten auf dem

Theile y, welcher sich mit Hülfe des Knöpfchens x nach der rechten oder linken Seite verschieben läßt. Die Verlängerung des

Magnetstabes i bildet eine Feder U, welche an ihrem unteren Ende mit einem Kügelchen v versehen ist, das bei der Bewegung des Magnetstabes gegen das Glöckchen

anschlägt. Indem man das Knöpfchen x nach außen zieht,

bewegt sich das Glöckchen so weit links, daß der Hammer dasselbe nicht mehr

erreichen kann, wodurch also das Anschlagen aufhört.

Die jedesmalige Umkehrung des Stromes geschieht mit Hülfe des Fig. 13 dargestellten

Apparates. Auf einem hölzernen Gestell sind die beiden kupfernen Säulen h und i befestigt, welche

eine Achse tragen, woran die beiden Scheiben e und k befestigt sind. Die Scheibe e enthält die Buchstaben in der nämlichen Reihenfolge wie bei dem

Zeigerapparate; sie hat bei jedem Buchstaben einen hervorragenden Stift f, f¹, womit sie in Bewegung gesetzt und

gerichtet werden kann. Die Scheibe k besteht aus Holz

und ist ganz mit Kupfer bekleidet, welches auf ihrem Umfange umgebogen und

zahnförmig ausgeschnitten ist. Beide Kupferplatten dürfen einander nirgends berühren

und sind auch zwischen den Zähnen mit einem isolirenden Stoff versehen, den man sich

in der Abbildung durch die schwarze Linie vorstellen kann. Eine kupferne Feder j drückt von der einen Seite und eine in der Figur nicht

sichtbare gleiche Feder von der andern Seite gegen den Umfang der Scheibe. Beide

Federn befinden sich in einer solchen Lage gegen einander, daß wenn die eine auf

einen Zahn der rechten Scheibe drückt, die andere gegen einen Zahn der linken

Scheibe zu liegen kommt. Der Verbindungsknopf B steht in

leitender Verbindung mit der Säule oder dem Träger i,

der Knopf A mit dem Träger h, der Knopf C mit der hinteren Feder und der

Knopf D mit der Feder j. In

den Knöpfen A und B werden

nun die Leitungsdrähte einer galvanischen Batterie und in den Knöpfen C und D die nach dem

Signalapparat gehenden Drähte mittelst Klemmschrauben befestigt. Der Strom, welcher

bei B in den Apparat tritt, geht durch den Träger i über die Achse nach der Scheibe r und sofort durch die hintere Feder nach dem Knopf C; der andere bei A eintretende Strom nimmt

seinen Weg durch den Träger h über die Achse nach der

Scheibe s und durch die Feder j nach dem Knopf D. Wird nun die Scheibe e um einen Stift weiter gedreht, so drücken die Federn

gegen einen andern Zahn des Rades k; daher tritt der

durch B eintretende Strom bei D und der durch A eintretende Strom bei C aus, d.h. der Strom ist nun umgekehrt. Um der Scheibe

e eine bestimmte Stellung geben zu können, ist

hinter derselben ein Stab g angeordnet. Indem man nun

einen Stift oder eine Speiche der Scheibe genau nach diesem Stabe richtet, ist die Stellung von der

Art, daß die beiden Federn auf der Mitte eines Zahns ruhen.

Außer diesem Zeichengeber hat Hr. Logeman noch einen

andern verfertigt, welcher seinen Apparat durch einen inducirten Strom bewegt, und dem er den Namen Signal-Rheomotor gegeben hat. Zur Verdeutlichung der nachfolgenden

Beschreibung dürfte es nicht unpassend seyn, hier mit wenigen Worten die Ursache zu

erwähnen, wodurch galvanische Ströme erregt werden. Faraday ging von der Ansicht aus, deren Richtigkeit sich auch durch

Versuche bewährt hat, daß, da der galvanische Strom im Eisen Magnetismus erweckt,

ebenso auch der Magnetismus einen galvanischen Strom erwecken müsse. Bringt man in

einen ringförmigen isolirten Kupferdraht eine Magnetnadel, so entsteht in den

Windungen ein Strom; entfernt man jedoch den Magneten, so entsteht wieder ein Strom,

jedoch in entgegengesetzter Richtung. Wendet man nun, wie im vorliegenden Falle, zur

Erregung eines Stroms hufeisenförmige Stahlmagnete an, deren Pole mit umsponnenem

Drahte umwickelt sind, so entsteht beim Abrücken des Ankers in dem Draht ein Strom,

der eine solche Richtung hat, wie wenn der Magnet in die Windungen geschoben würde,

während bei dem Wiederanlegen des Ankers ein entgegengesetzter Strom erregt wird,

gerade als ob der Magnet aus den Windungen herausgezogen würde.

Es ist mithin klar, daß bei den magneto-elektrischen Apparaten der galvanische

Strom jedesmal die Richtung ändert, und nur durch einen mit dem Apparate verbundenen

Commutator in unveränderter Richtung erhalten werden kann. Hier jedoch, wo die

Stromrichtung wechseln muß, ist ein Commutator nicht nöthig und der Apparat daher

sehr einfach.

B, Fig. 14, ist einer der

Pole eines Stahlmagneten, welcher an einem Gestell befestigt ist, und dessen Pole in

sehr zahlreichen Windungen mit isolirtem Kupferdraht umwickelt sind. An das nämliche

Fußgestell ist in einiger Entfernung von dem Magneten das Metallgestell A festgeschraubt. h und k sind zwei metallene Scheiben, welche durch dreizehn

eiserne Stifte i, i, i, i mit einander verbunden und um

ihre Achse beweglich sind. Die Scheibe h ist gezahnt und

steht mit dem Getriebe l im Eingriff, welches mit Hülfe

der Kurbel r, M in Umdrehung gesetzt werden kann. An der

andern Seite des Apparates befindet sich ein um g

drehbarer Hebel D, an dessen unterem Ende der Anker C befestigt ist. Dieser Hebel endigt sich oben in einem

Haken E, welcher zwischen die Stifte i einfällt. Ein Theil der Scheibe h, welche zugleich als Zifferblatt dient, ist abgebrochen dargestellt, um

deutlich darzulegen, aus welche Weise der Haken E

zwischen die Stifte i einfällt.

Der Strom wird nun auf folgende Weise erregt. Angenommen, der Anker sey, wie die

Abbildung zeigt, von dem Magneten entfernt, so lehnt sich der Haken E gegen einen Stift i und

der Zeiger p, welcher an das Gestell befestigt ist,

zeigt auf E. Wird nun die Kurbel r, M gedreht, so drehen sich auch die Scheiben h und k und der Stift i bewegt sich unter dem Haken E hinweg. Der

Zeiger p zeigt nun auf F,

der Haken fällt zwischen zwei Stifte ein und der Magnet B wird geschlossen. In diesem Augenblicke geht ein Strom durch die

Windungen, welcher in den beiden Elektromagneten Fig. 11 die magnetische

Kraft in der Art erregt, daß der Zeiger auch dort von E

auf F springt. Seht man die Umdrehung der Kurbel r, M fort, so drängt der folgende Stift den Haken E wieder zurück; der Zeiger steht nun auf G, der Anker ist vom Magneten entfernt, und es geht nun

ein entgegengesetzter Strom durch die Windungen, welcher bewirkt, daß der Zeiger bei

dem andern Apparat auf G springt.Hr. Mechanicus Logeman hat es in der Darstellung

kräftiger Stahlmagnete sehr weit gebracht. Ueber

dieselben bemerkt Hr. Dr. Müller in seinem Bericht über die neuesten

Fortschritte der Physik (sechste Liefer., Braunschweig 1850)

Folgendes: „Vor kurzem schickte mir Hr. Logeman einen Hufeisenmagneten, der bei einem Gewicht von

nicht ganz 1 Pfd. (460 Gramme) eine Tragkraft von 26 Pfd. (13

Kilogramme) hat, also mehr als das Doppelte von dem, was man nach der

Formel berechnet; jedenfalls sind demnach seine Magnete die kräftigsten

welche bis jetzt dargestellt wurden. Die Art und Weise ihrer

Verfertigung ist nach Logeman's Angabe das

Resultat der in der letzten Zeit von Hrn. Elias angestellten und absichtlich noch nicht veröffentlichten

Versuche. Mir scheint die größte Schwierigkeit, welche sich der

Herstellung kräftiger Elektromagnete entgegenstellt, die Darstellung

eines geeigneten Stahles zu seyn: jedenfalls muß der Stahl sehr hart

seyn, weil er sonst nur eine geringe Coercitivkraft hat.“ A.

d. Red.

Tafeln