| Titel: | Dampfpflug nach neuem System, welchen sich James Usher in Edinburgh am 18. Julius 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. XXXVII., S. 180 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Dampfpflug nach neuem System, welchen sich

James Usher in

Edinburgh am 18. Julius 1849 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April

1850, S 216.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

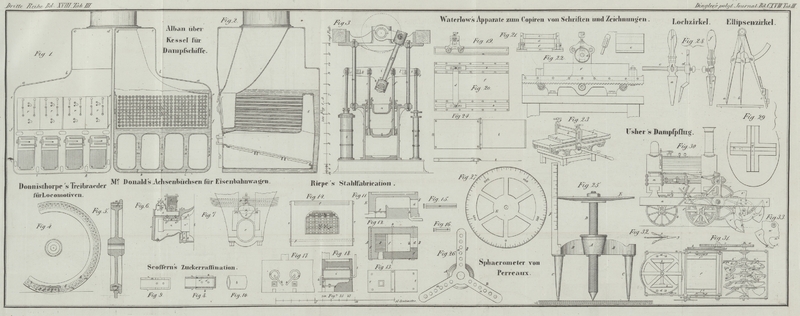

Usher's Dampfpflug.

Den Gegenstand meiner Erfindung bildet:

1) die Anordnung einer Reihe von Pflügen um eine Achse, so daß die Pflüge der Reihe

nach in Wirksamkeit treten;

2) die Anbringung einer Kraft, welche die Pflugreihe so in Rotation setzt, daß der

Widerstand der Erde in dem Maaße, als die Instrumente in die Erde eindringen und

dieselbe bearbeiten, eine vorrückende Bewegung der Maschine veranlaßt.

Fig. 30

stellt den Dampfpflug im Seitenaufriß, Fig. 31 im Grundriß mit

Hinweglassung des Dampfkessels, Fig. 32 eine Pflugschar

mit zwei Formbrettern, zum Umlegen des Erdreichs nach beiden Seiten, dar.

Fig. 33 ist

eine Seitenansicht einer der Pflugscharen nebst Achse; der Rand des Formbrettes und

der Schar bildet einen von dem Mittelpunkt oder der Drehungsachse aus construirten

Bogen.

a, a ist das Wagengestell der Maschine. Die Vorderräder

b, b drehen sich in Lagern c, welche an ein drehbares Gestell D befestigt

sind. Ein Theil des Gestells D ist gezahnt und kann

vermittelst des Getriebes und der Kurbel e gedreht

werden. Der hintere Theil des Wagens liegt auf einer frei beweglichen hohlen Walze

f und auf zwei Rädern f² und f². Die Achsenlager g der Walze und der Räder sind an der unteren Seite des

Wagengestells befestigt.

i, i, i, i ist ein um die Achse k drehbarer Hebelrahmen, an dessen Enden die mit k concentrischen gezahnten Segmente l

befestigt sind. In diese Segmente greifen zwei Getriebe m, wodurch der hintere Theil i, i des

Hebelrahmens und alles was er enthält willkührlich gehoben und niedergelassen werden

kann.

Auf diesen Wagen setze ich einen Locomotivdampfkessel nebst Maschine n, n von gewöhnlicher Construction. Die Kraft der

letzteren wird vermittelst der Lenkstangen o und zweier

rechtwinkelig gegen einander gestellter Kurbeln der Welle p mitgetheilt. Diese ist in zwei an den Wagen befestigten Trägern q gelagert. Die Welle p

enthält ein Getriebe, welches in das an der Achse k

befindliche Rad r greift. Ein an der nämlichen Achse k sitzendes Getriebe t

greift in das Rad h, welches an der Achse der oben

erwähnten Walze f befestigt ist.

In Folge dieser Anordnung wird mittelst des Cylinders f

die ganze Maschine in eine langsam fortschreitende Bewegung versetzt. Außerdem setzt

das Rad r das an der Welle u,

u befestigte Getrieben in Rotation. Die Lager v,

v dieser Welle sind an dem beweglichen Rahmen i,

i fest. An die Welle u, u ist eine Reihe von

Platten oder Hervorragungen a¹, a¹ in regelmäßigen Distanzen befestigt. Mit jeder

dieser Platten sind mehrere Pflugscharen fest verbunden, welche in Folge ihrer Rotation in den Erdboden

eindringen und diesen mit Hülfe ihrer Formbretter heben und umlegen. Jede der

Platten a¹ ist mit einer starken Büchse versehen,

mit welcher sie an die Welle befestigt wird; sie besitzt ferner drei oder mehrere

Arme oder Verlängerungen b¹, b¹, b¹, die

sich in radicaler Richtung endigen; eine weitere Verlängerung b¹, b¹ befindet sich schief an

jedem dieser Arme. An die so angeordneten Platten und Hervorragungen befestige ich

den pflügenden Apparat. Dieser besteht aus dem Theil e¹, welcher die Stelle des Formbrettes vertritt und an die Verlängerung

d¹ geschraubt ist. An den vorderen Theil

dieses Formbrettes befestige ich eine schmiedeiserne Stange f*, welche die Stelle eines Scharträgers vertritt. Der vordere Theil der

Stange f* nimmt die Schar g¹ auf. An der vorderen Seite jeder Schar ist ein Messer h¹ adjustirbar. In Rücksicht auf die verschiedene

Beschaffenheit des Bodens treffe ich noch weitere in Fig. 32 und 33

dargestellte Vorkehrungen. Fig. 33 zeigt eine

Abänderung in der Form der Platte a

Fig. 30 und

31. Hier

ist, wie oben, u die Welle; a¹ ist ein Theil einer Platte oder Hervorragung, worin der krumme

Theil von a² bis a³ mit einem dem Messer b¹ in Fig. 30

entsprechenden Stahlblatt bekleidet ist; e¹ ist

das Formbrett und g¹ die Schar. In Fig. 32 ist

a¹ ein Theil der Platte, von der Kante aus

betrachtet; e¹ sind die Formbretter, welche den

Boden nach beiden Seiten umlegen, und g ist eine

speerförmige Schar.

Tafeln