| Titel: | Ueber die Reinigung der Steinkohlen mittelst des sogenannten Waschens; von Hrn. v. Marsilly, Bergingenieur. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. LX., S. 265 |

| Download: | XML |

LX.

Ueber die Reinigung der Steinkohlen mittelst des

sogenannten Waschens; von Hrn. v.

Marsilly, Bergingenieur.

Aus den Annales de mines 1850, Bd. XVII S.

381.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

v. Marsilly, über die Reinigung der Steinkohlen mittelst des

sogenannten Waschens.

In Frankreich und in Belgien hält man es für nöthig, um den Kohlen die zur

Darstellung guter Kohks erforderlichen Eigenschaften zu ertheilen, die fremdartigen

Bestandtheile abzuscheiden, welche den Steinkohlen bei der Förderung beigemengt sind

und das Verhältniß des Aschengehaltes in den Kohks erhöhen. Die zur Reinigung der

Steinkohle vermittelst des sogenannten „Waschens“ angewandten

Verfahrungsarten sind dieselben, welche bei der Aufbereitung der Zink- und

Bleierze gebräuchlich sind; ihre Anwendung auf die Steinkohlen ist nicht neu; sie

ist schon längere Zeit bei den schwefelkieshaltigen Kohlen der Vogesen eingeführt;

aber erst seit einigen Jahren hat sie eine bestimmte Entwickelung angenommen. Im

Jahre 1840 reinigte Hr. Baetmadoux, ehemaliger Eleve der

Bergschule zu St. Etienne, die Steinkohlen der Grube zu Bert (Allier) mittelst

Waschens; nach einer Notiz, welche mir Hr. Bergingenieur Lechatelier, welcher die Grube zu Bert im Jahre 1841 besuchte, mitgetheilt

hat, wurde das Waschen in Gräben, den deutschen Schlämmherden entsprechend,

ausgeführt, auf dieselbe Weise, wie es heute noch zu Commentry geschieht. Das

Waschen in dem Bassin, ähnlich wie in dem zu St. Etienne und Rive-de Gier

eingeführten, wurde erst später angewendet. Hr. Dyèvre führte zuerst, auf den Rath des Hrn.

Bergwerk-Oberingenieurs Junker, dieses Verfahren

zu St. Etienne ein, wo es noch jetzt sehr gebräuchlich ist.

Erstaunt über die vortheilhaften Resultate, welche die Aufbereitung der Steinkohlen

gewährt, suchte Hr. Bergingenieur Lechatelier auf die

Verbesserung der Kohksfabrication an den Gruben des Beckens zu Valenciennes, bei der

Eröffnung der Nordeisenbahn, im Jahre 1846 einzuwirken, indem er den Fabrikanten

zeigte, daß sie daraus für ihren Absatz an die Bahn Nutzen ziehen könnten. Zu Ende

des Jahres 1848 hatte dieser Ingenieur im allgemeinen Interesse für die inländischen

Steinkohlengruben und im Interesse der Staatseisenbahnen die Aufmerksamkeit der

Administration auf diese FrageIn dem Berichte an den Minister der öffentlichen Arbeiten vom 12 Oct. 1848

äußert sich Hr. Lechatelier folgendermaßen:„Die Eisenbahnen können nur bei einem mit Sparsamkeit verbundenen

regelmäßigen Betriebe einen guten Ertrag gewähren, und dazu ist es

wesentlich zum Feuern der Locomotiven gute Kohks anzuwenden. Dieß hängt

einerseits von der Beschaffenheit dieser Maschinen ab, welche in einer

sehr kurzen Zeit in einem sehr engen Feuerraume eine bedeutende

Quantität von Brennmaterial verzehren müssen, und andererseits von den

Gewohnheiten unserer Ingenieure und Maschinenbauer, welche größtentheils

für die Feuerungen ihrer Maschinen die in England üblichen Dimensionen

angenommen haben, diese aber sind zu klein für die inländischen Kohks.

Die Erfahrung hat nach und nach alle Eisenbahn-Gesellschaften

veranlaßt, daß sie mit Opfern bessere Kohks zu erlangen suchen, wo sich

solche auf französischem Gebiete vorfinden.“„Dieses Bestreben der Gesellschaften ist durch folgende Thatsachen

vollkommen gerechtfertigt. Es sind nämlich die in Frankreich für die

Eisenbahnen dargestellten Kohks im allgemeinen von sehr mittelmäßiger

Beschaffenheit; sie sind außerdem sehr ungleich, was eine ungleiche

Geschwindigkeit der Locomotive zur Folge hat.“„Die Beschaffenheit der Kohks hängt lediglich von zwei Elementen

ab, von der Zerreiblichkeit und von dem

Aschengehalt der Steinkohlen. Wenn die Kohks zerreiblich sind,

so veranlassen sie einen bedeutenden Abgang, und ihre Verwendung kommt

hoch zu stehen. Dieß ist übrigens der einzige Nachtheil, welcher mehr

oder weniger aus dieser Eigenschaft entstehen könnte.“„Der Aschengehalt übt einen Einfluß von der größten Wichtigkeit

aus. Ich habe mich durch die Erfahrung veranlaßt gefunden, folgende

praktische Regel in dieser Beziehung aufzustellen: Wenn das Verhältniß

an Aschenbestandtheilen 6 Proc. nicht übersteigt, so sind die Kohks von

guter Beschaffenheit; bei einem Aschengehalt von 6 bis 9 Proc. kann man

sich derselben noch bedienen; von 9–12 Proc. sind sie schlecht,

und darüber ganz unbrauchbar.“„Diese empyrische Regel ist natürlich nicht als absolut zu

betrachten: denn die Einrichtung der Locomotiven. die Art und Weise des

Dienstes den sie zu verrichten haben, und selbst die chemischen

Bestandtheile der Asche, nach welchen dieselbe schwer oder leicht

schmelzbar ist, müssen in der Praxis wohl berücksichtigt werden. Die

Regel bewährte sich in allen den Fällen, welche ich zu prüfen

Gelegenheit hatte, sehr gut.“„Die englischen Kohks sind, unabhängig von der Art ihrer

Erzeugung, welche ihnen eine bedeutende Festigkeit verleiht, von einer

bemerkenswerthen Reinheit; sie verbrennen ohne den geringsten Rückstand

auf dem Roste, in den Röhren, Rauchfängen und in den Essen

zurückzulassen.“„Die Kohks von Denain und die belgischen Kohks lassen in einem

mehr oder weniger beträchtlichen Grade, je nach ihrer Beschaffenheit,

eine bedeutendere Menge Asche oder verschlackbare Bestandtheile auf dem

Roste zurück; die Röhren werden an ihren Mündungen durch die Flugasche

verstopft, welche durch den Luftzug mitgerissen wird, und mit einem

staubartigen Ueberzuge bekleidet, welcher das Eindringen der Wärme

verhindert. Die Esse füllt sich mit Asche an; die Wände und die

verschiedenen Theile welche sie einschließen, ebenso das Innere der

Esse, bedecken sich mit einer dicken Kruste, welche zuletzt den Zug

gänzlich hemmt.“„Die Beschaffenheit dieser verschiedenen Kohks ändert sich je nach

der Reinheit der dazu verwandten Steinkohlen; diese Reinheit selbst

hängt von ihrer chemischen Zusammensetzung und von der bei ihrer

Scheidung angewandten Sorgfalt ab.“„Ich habe den überzeugenden Beweis, daß das Becken von

Valenciennes Kohks von ausgezeichneter Beschaffenheit für die

Locomotiven-Feuerung liefern kann. Hierzu würde es genügen die

Steinkohlen aufzubereiten und mechanische Reinigungsprocesse anzuwenden,

wie dieß in einem großen Maßstabe in verschiedenen Steinkohlenbassins,

und namentlich zu Commentry geschieht. Auf diese Weise wird man dahin

gelangen die Steinkohlen von Schwefelkies und erdigen Bestandtheilen zu

befreien, welche dasschlecht verstandene Interesse der

Fabrikanten in den Kohks zurückläßt, so daß sie oft ganz ungeeignet für

den Locomotiven-Betrieb werden. Man wird dann solche Steinkohlen

auf Kohks verwenden können, welche sich jetzt nur mit Mühe verkaufen

lassen.“„Die Aufbereitung der Steinkohle hat es schon möglich gemacht,

solche von geringerer Güte zu verschiedenen industriellen Zwecken zu

verwenden. Wenn man die Verbreitung dieser Methode begünstigt, so wird

man folglich den Gewerben im allgemeinen, nicht bloß den

Eisenbahnen-Directionen einen großen Dienst erweisen.“ gelenkt, als sich die Commission der Nordeisenbahn dahin vereinigte, Mittel zur

Verbesserung der Kohksfabrication ausfindig zu machen. Die Commission pflichtete

Hrn. Lechatelier darin bei, daß die Reinheit der

Steinkohle eine wesentliche Bedingung für eine gute Verkohkung sey, und daß das sicherste Mittel

zur Erzielung derselben in der Anwendung der Aufbereitung bestehe.

Die erste Anwendung hiervon machte man mit Steinkohlen aus den Gruben von Agrappe;

die übrigen Gruben des Beckens von Mons folgten diesem Beispiele.

Der erste Waschapparat wurde nach dem Plane des Hrn. Lacretelle, eines frühern Eleven der Bergschule zu St. Etienne ausgeführt,

welcher vom Oberingenieur der Lyoner-Eisenbahn, Hrn. Sauvage, beauftragt worden war, die Kohksfabrication zu St. Etienne und zu

Commentry zu studiren. Dieser Apparat diente als Modell für diejenigen, welche man

nachher in dem Bassin anbrachte.

Er besteht aus einem hölzernen Kasten, welcher durch eine nicht bis auf den Boden

hinabreichende Scheidewand in zwei ungleiche Fächer getheilt ist, in der Art, daß

dieselben unten mit einander in Verbindung stehen. In der größern Abtheilung

befindet sich ein Gitter, auf welches man die Kohle stürzt; in dem kleinern bewegt

sich ein Kolben; der Apparat ist bis über die Kohlen mit Wasser angefüllt, welches

der Kolben bei seinem Niedersinken unter das Gitter drückt; es hebt die Kohlen und

die Schiefer, und sinkt wieder zurück, sobald der Kolben zurück geht. Die Schiefern

werden wegen ihrer bedeutenden Schwere weniger hoch als die Kohlen gehoben, und

fallen schneller zu Boden wenn das Wasser sich zurückzieht. Hieraus folgt, daß sie

sich nach einigen Kolbenstößen auf dem Gitter ansammeln, und daß man die gereinigte

Kohle, ohne sie zu berühren, darüber wegnehmen kann. Ein zweites Gitter, welches aus

eisernen Stäben mit Zwischenräumen von 10 Centim. zusammengesetzt, und 12 Centim.

über dem ersten angebracht ist, erleichtert das Wegnehmen der Kohlen, indem die

Schaufel, über die Stäbe hingleitend, nur gewaschene Kohle aufnimmt, und nichts von

den Schiefern, welche sich zwischen den beiden Gittern angesammelt haben,

berührt.

Wenn sich die Schiefern in dem Maaße angesammelt haben, daß sie das zweite Gitter

berühren, so zieht man dieses zurück um sie wegzunehmen; ist dieses geschehen, so bringt

man es wieder an seinen Platz, und die Arbeit beginnt von neuem. Von Zeit zu Zeit

muß aufs neue Wasser zugeführt werden, welches gewöhnlich mittelst an dem Kasten

angebrachter Hähne geschieht.

Alle Wäschen, welche in dem Bassin bei Mons im Betriebe sind, haben bis auf geringe

Abweichungen fast dieselben Dimensionen als die von mir in Vorschlag gebrachte: die

Länge des Kastens beträgt 1,585 Met., die Breite 1,3 Met., die Höhe 1,2 Met.

Die beiden Abtheilungen haben dieselbe Breite; die Länge der größern beträgt 1,57

Met., die der kleinern 1,48 Met.

Die Oberfläche des Kolbens beträgt nicht ganz ein Drittheil von derjenigen des

Gitters.

Man nimmt gewöhnlich ein Hektoliter Kohlen auf einmal in Arbeit, von denen man die

großen Stücke ausgeschossen hat.

Da die Wäsche in der Nähe der Grube und der Kohksöfen angelegt, also der Transport

der Kohlen leicht zu bewerkstelligen ist, so können drei Arbeiter in einer

12stündigen Schicht 160–200 Hektoliter Kohlen aufbereiten. Sobald das Gitter

(der Rost) mit Kohlen bedeckt ist, setzen zwei Arbeiter den Kolben in Bewegung; der

dritte breitet die Kohle aus, und bewegt sie auf dem Roste hin und her; wenn diese

Arbeit hinreichend ausgeführt ist, schüppt er die gewaschene Kohle in einen Karren,

welchen der erste Arbeiter fortführt, um ihn in einiger Entfernung auszuschütten,

während der zweite mit Waschen fortfährt.

Die Anzahl der Kolbenhübe richtet sich nach der natürlichen Beschaffenheit der

Steinkohle. In der Regel sind 15–20 Hübe zu einer vollkommen guten Wäsche

erforderlich.

Die Arbeiter stehen im Gedinge; man gibt ihnen für 1 Hektoliter gewaschene Steinkohle

3 bis 4 Centimes.

In Folgendem sind die für gewöhnlich erzielten Resultate angegeben; demnach geben 100

Hektoliter Förderkohlen:

gewaschene Kohle

89

Hektol.

Schiefer

2

„

mit Kohle gemengten Abfall, welcher durch

den Rost gegangen ist

9

„

Die aufbereitete Steinkohle gibt 3 bis 4 Proc. Asche, wovon 1–2 Proc. in

solchen fremdartigen Materien bestehen, welche durch eine vollkommnere Aufbereitung

noch entfernt werden könnten.

Die abgeschiedenen Schiefer enthalten nur noch eine unbedeutende Menge Kohle.

Der Abfall an fremdartigen Bestandtheilen

beläuft sich auf

20–25

Proc.

Reine Kohle erhielt man

75–80

Proc.

Auch machte man die Bemerkung, daß sich die unhaltigen Bestandtheile in der feinen

Masse concentriren. Diese Erscheinung hat nichts überraschendes, da die Schiefern

welche die Reinheit der Kohle beeinträchtigen, zerreiblicher sind als die Kohle

selbst, und sich in einen feinern Staub verwandeln; es ist daher ganz natürlich, daß

sie sich in der feinen Masse anhäufen und sie unreiner machen, als dieß in der

Fördermasse der Fall ist.

Wenn man die schieferigen Bestandtheile, welche in dem Abfalle enthalten sind, in

Abzug bringt, so überzeugt man sich, daß durch die Aufbereitung 5–6 Proc.

fremdartiger Bestandtheile von der Steinkohle abgeschieden werden, und daß der

Verlust an reiner Kohle 7–8 Proc. beträgt.

Ich sage der Verlust, weil die feine Masse aus welcher der

Abfall besteht, nur einen sehr geringen Werth hat; man verkauft sie um 20 Cent. per Hektoliter und setzt sie dabei nur mit Mühe ab; man

verwendet sie auch so viel als möglich zur Feuerung der auf den Gruben befindlichen

Dampfmaschinen.

Die hier angegebenen Zahlen beziehen sich hauptsächlich auf fette oder backende

Kohlen aus den Becken von Mons und des mittlern Frankreichs, mit denen man unter

gewöhnlichen Umständen Kohks erzeugt, welche durchschnittlich 9–10 Proc.

Aschenbestandtheile enthalten.

Hiernach stellt sich der Kostenpreis für ein Hektoliter aufbereiteter Steinkohle

folgendermaßen heraus:

Fr.

Cent.

100 Hektol. Steinkohle, zu 80 Cent. per Hektoliter

=

80

00

Diese geben nach Abzug des

unbedeutenden Kohlenverlustes:

29 Hektol. zu 80 Cent. per Hektoliter

=

1

78

–––––––––––––––

Bleibt

78

22

Hierzu:

Arbeitslöhne, 4 Cent. per 1 Hektoliter noch

nicht aufbereiteter

Kohlen

4

00

–––––––––––––––

Summa

82

22

Dieß ist der Preis, zu welchem die 89 Hektoliter aufbereiteter Kohlen verkauft werden

müssen, wenn man keinen Schaden erleiden will; hieraus ergibt sich der Verkaufspreis

für 1 Hektoliter zu 0,923 Fr., und die Aufbereitungskosten, mit Inbegriff der

General- und Unkosten, belaufen sich auf 93 Cent. für 1 Hektoliter.

In gewissen Fällen ist der Abgang bedeutender und der Arbeitslohn theurer, und der

Kostenpreis steigt auf 19 Cent.; in andern Fällen sinkt er auf 10 Cent. herab.

Der Kostenpreis für 1 Tonne aufbereiteter Kohlen stellt sich auf 1,46 Fr. heraus, und

zwar auf folgende Weise:

Fr.

ArbeitslohnGeneral- und

UnkostenAbgang

0,510,120,83

= 1,46 Fr.

Bei der Annahme, daß das Ausbringen an Kohks 66 Proc. beträgt, würde sich der

Kostenpreis für eine Tonne aus aufbereiteter Kohle fabricirter Kohks um 2,19 Fr.

höher stellen.

Ein solcher Kostenzuwachs besteht denn auch in der That noch heute bei der

Kohksfabrication aus aufbereiteten Steinkohlen in dem Bassin zu Mons; er stimmt fast

genau mit dem bei der oben erwähnten Fabrication überein.

Alles in Allem genommen entfernt die Aufbereitung, so wie sie in der Praxis ausgeübt

wird, 4–5 Proc. schiefrige Bestandtheile, welche sich in den Kohks

concentriren würden; sie läßt in diesen noch 1–2 Proc. fremdartige Stoffe

zurück, welche sich noch würden abscheiden lassen, und erhöht den Preis für 1 Tonne

um ungefähr 2,20 Francs. Obgleich sie den großen Vortheil darbietet, daß man die

Kohks, welche einen Aschengehalt von 9 oder 12 Proc. besitzen, zu einem

gleichmäßigen Aschengehalt von 5–6 Proc. herstellen kann, so ist sie doch

nicht ganz vollkommen, und kommt überhaupt sehr theuer zu stehen. Dieser hohe Preis

wird durch die Arbeitslöhne, und hauptsächlich durch den Abgang veranlaßt.

Alles, was darauf hinausläuft, die Menge der feinen Masse, welche durch den Rost

fällt, zu verringern, ohne den Kostenpunkt zu vergrößern, wird natürlich eine

Ersparniß bei den Aufbereitungskosten zur Folge haben.

Das einfachste und natürlichste Mittel hierzu besteht in der Anwendung sehr enger

Roste, und darin, daß der Staub zuvor mittelst einer conischen Trommel abgeschieden

wird, in welche Löcher von derselben Größe wie die Oeffnungen des Rostes (Gitters)

gebohrt sind.

Die Gitter, welche man gewöhnlich anwendet, bestehen aus Weidenruthen oder aus

Eisendraht, mit Zwischenräumen von 1 Millimeter; diejenigen aus Weiden sind billig;

aber, so eng zusammengedrängt sie auch immer seyn mögen, so bieten sie doch

ungleiche Oeffnungen dar, und lassen viel Kohle hindurchgehen. Die Gitter von

Eisendraht thun bloß während einiger Tage gute Dienste; die Drähte werfen sich

nämlich bald, wodurch zu breite Oeffnungen entstehen; um so mehr können, da die Drähte nicht mit

einander verflochten sind, die kleinen Kohlenstückchen, welche flach, und nur einen

Millimeter dick sind, bei jeder Länge und Breite durchgehen.

Die besten Gitter sind diejenigen aus Blech, entweder Eisen-, Kupfer-

oder Zinkblech, in welches runde Löcher in gleichen Abständen von einander

geschlagen sind. Wenn die Oeffnungen mehr als 4–5 Millimeter Durchmesser

haben, so verdient Eisen- oder Zinkblech den Vorzug, weil sie nicht so theuer

sind; wenn man aber sehr feine Oeffnungen, z.B. von 1 Millimeter Durchmesser

anwenden will, so ist Kupferblech am besten, weil es dauerhafter ist. Man kann nicht

eben so feine Löcher in Eisenblech schlagen, wenn dasselbe sehr dünn ist, während

sich solche in dünne Kupfertafeln schlagen lassen, die stark genug sind um dem

Drucke zu widerstehen, welchem sie bei der Aufbereitung unter gewöhnlichen Umständen

ausgesetzt sind.

Man verfertigt solche Gitter zu Lüttich (Belgien) für die Aufbereitung der Erze; auch

der Mechaniker Callard zu Paris fabricirt solche.

Ihre Anwendung wird es möglich machen, das Verhältniß der feinen Masse, welche durch

das Gitter fällt, um 2–3 Proc. zu verringern; es wird nämlich von 9 Proc. auf

circa 6 Proc. herabgedrückt werden; ein solches

stellt sich nämlich aus Versuchen heraus, welche ich über den Verlust der

Steinkohlen angestellt habe; indem ich dieselben auf schräg gestellten Sieben mit

Oeffnungen von etwas geringerem Durchmesser als 1 Millim. durchschlagen ließ, blieb

fast der dritte Theil zurück, welcher nicht durchging, während er sich nachher mit

Leichtigkeit auf Gittern von derselben Feinheit wie die Siebe aufbereiten ließ.

Damit aber die Reinigung gut von Statten geht, wenn man überhaupt feine Gitter

anwendet, muß der Staub vorher abgeschieden werden, weil dessen Einfluß dadurch, daß

er die Oeffnungen verstopft und den Durchgang des Wassers verhindert, ein sehr

nachtheiliger ist. Dieß ist zwar bei der niedergehenden Bewegung des Kolbens, wo das

Wasser sich unter Druck befindet, nicht zu befürchten, aber bei der rückgängigen

Bewegung desselben fließt es nur mit Mühe zurück. Auch entsteht hierdurch bei den

meisten Waschherden ein leerer Raum zwischen dem Gitter und dem darunter stehenden

Wasser, in welchem sich Luft ansammelt, die sich gleichsam wie ein Polster ausdehnt

oder zusammenzieht, je nachdem der Kolben sich auf- oder abwärts bewegt. Die

Folge hiervon ist, daß ein namhafter Theil der angewandten Kraft verloren geht, und

daß die Trennung der feinen Masse in dem Apparate in demselben bedeutenden Verhältnisse

stattfindet, als wenn sie vorher durch eben so feine Siebe geschehen wäre.

Durch diese erste Abscheidung reinigen die Waschherde also schon die Steinkohle; sie

befreien dieselbe aber außerdem noch von den größern Steinen, welche auf den Boden

sinken; die kleinern Steine bleiben jedoch in den Kohlen zurück, und man kann sie

ganz deutlich in den aus aufbereiteten Kohlen dargestellten Kohks erkennen.

Diese Unvollkommenheit ist die Folge zweier Ursachen: 1) der Dimensionen des

Waschapparates, und 2) der fehlerhaften Scheidung der Kohlenstücke je nach ihrer

Größe.

ad 1. Die Mangelhaftigkeit des beschriebenen Apparates

besteht in den zu bedeutenden Dimensionen; das Verhältniß der Kolbenoberfläche zu

derjenigen des Gitters ist sehr gering. Dieß macht einen großen Kolbenhub für eine

schwache Oscillation des Wassers in der großen Abtheilung des Setzapparates

erforderlich, wodurch ein erheblicher Verlust an Kraft, und Wirbel veranlaßt werden,

welche der Abscheidung von schweren Theilen nachtheilig sind.

ad 2. Daß die schwereren Körper sich unterhalb der

Kohlen ansammeln, ist nicht allein Folge ihrer Dichtigkeit, sondern auch des

Umstandes, daß ihr Volum im Vergleich mit dem der Kohle nicht zu klein seyn darf.

Nehmen wir ein großes Stück Kohle und ein sehr kleines Stück Schiefer bei ein und

demselben Wasserstande an: wenn das Wasser steigt, so wird es letzteres höher heben

als die Kohle, obgleich es eine größere Dichtigkeit besitzt, weil sein Volum bei

weitem geringer ist. Aus demselben Grunde wird es langsamer zu Boden fallen, wenn

die aufwärtssteigende Bewegung des Wassers aufhört, und wenn es zurückfließt; es

kann sogar der Fall eintreten, daß wenn das Stück Kohle sehr groß ist, es nicht

vollkommen durch das Wasser gehoben wird, währenddem dieß mit kleinen Steinen der

Fall ist.

Man begreift demnach, daß in Folge einer mangelhaften Classificirung bezüglich der

Größe der Stücke, schiefrige Theile in der Kohle zurückbleiben und deren Reinheit

beeinträchtigen.

Die Bedingungen einer ökonomischen und vollkommenen Aufbereitung sind daher folgende:

1) vorherige Entfernung der Staubkohlen und Classificirung der Stücke nach ihrer

Größe; 2) Anwendung nicht zu großer Apparate, bei welchen die Oberfläche des Kolbens

nicht so sehr von derjenigen des Gitters abweicht.

Beim Abfahren von der Grube kann man, wie dieß auf einigen Kohlengruben geschieht,

die Förderkohlen über ein Gitter (Rätter) werfen dessen Stäbe in einer Entfernung

von ungefähr 4 Centimeter von einander stehen, und unter welchen sich ein zweites

Gitter mit Zwischenräumen von 1 Centim. befindet. Dadurch erhält man die Kohle, fast

ohne die geringsten Kosten, der Reihenfolge nach in drei verschiedenen Abtheilungen:

die erste, welche aus dem auf dem ersten Gitter gebliebenen Rückstande besteht, ist

bereits gereinigt, und braucht nicht aufbereitet zu werden; sie beträgt ungefähr den

fünften Theil der Förderkohle. Die zweite, welche aus dem durch das erste Gitter

gefallenen und auf dem zweiten Gitter liegen gebliebenen Theile besteht, läßt sich

sehr gut ohne eine nochmalige Scheidung aufbereiten; sie beträgt zwei Fünftel der

Förderkohle. Die beiden letzten Fünftel endlich müssen in einer conischen Trommel

behandelt werden, in welcher sich Löcher von etwas weniger als 1 Millimet.

Durchmesser befinden. Auf diese Weise hat man die Förderkohle in vier Abtheilungen

gebracht: 1) das Grobe, oder die Stückkohlen, welche nicht aufbereitet zu werden

brauchen; 2) und 3) die Mittelkohlen (gailletin) und die

kleinen oder Staubkohlen, welche besonders aufbereitet werden; und 4) die unreinen

Staubkohlen welche bei der Kohksbereitung keine Verwendung finden können.

Nach meiner Schätzung betragen die unreinen Staubkohlen im Allgemeinen keine 6 Proc.

im Verhältniß zur Förderkohle, und die Quantität Asche welche sie geben, dürfte

25–30 Proc. betragen, vorausgesetzt, daß der Verlust an reiner Kohle 4 Proc.

nicht viel übersteigt.

Die Aufbereitung der sogenannten Nuß- oder Mittelkohlen kann recht gut auf

großen Waschherden geschehen; für klare oder Staubkohlen sind letztere jedoch

schlecht zu gebrauchen, weil sich zu viele Wirbel darin bilden, und die Scheidung

sich schwierig ausführen läßt. Kleine Apparate scheinen mir den Vorzug zu verdienen

für die klaren und die sogenannten Staubkohlen; nach meiner Meinung sollte man dem

Gitter höchstens 1 Meter Länge auf 0,66 Meter Breite geben, die Oberfläche des

Kolbens sollte mindestens die Hälfte von derjenigen des Gitters betragen, und die

Stärke der Kohlenschicht auf letzterem höchstens 0,20 Meter ausmachen, so daß man

nicht mehr als 1/2 oder 2/3 Hektoliter auf einmal aufbereiten kann. Unter diesen

Bedingungen genügt es, daß der Kolben nur einen geringen Hub, von circa 0,05 Meter habe, wenn seine Oberfläche gleich

derjenigen des Gitters ist; beträgt sie bloß die Hälfte von dieser, so ist ein Hub

von 0,10 Meter erforderlich; das Wasser erzeugt alsdann beim Rückgange des Kolbens

nicht mehr jene nachtheiligen Wirbel, die Kohle steigt gleichförmig in die Höhe und

fällt von selbst zurück, und die Scheidung geht vollkommen und leicht von statten. Bei der

Aufbereitung der Staubkohlen ist es gut, daß diese mit etwas größeren vermengt sind,

weil sonst dem Wasser zu große Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, die

Kohlenmasse bei seinem Rückgange zu durchdringen. So würde man z.B. Mühe haben,

Kohlenstückchen von 1 bis 5 Millimeter Dicke gut aufzubereiten, während solche von 1

bis 10 Millimet. Dicke sich leicht aufbereiten lassen; es ist daher unnütz, ja sogar

schädlich, wenn die Classificirung der Kohlen nach der Größe der Stücke zu weit

getrieben wird.

Das Verfahren und die Vorsichtsmaßregeln, welche ich in Bezug auf die Aufbereitung

der Steinkohlen angeben will, sind nicht allein darauf gerichtet, dieselbe

vollkommen zu machen und den Abgang zu vermindern, sondern sie bezwecken außerdem

eine Ersparniß an Arbeitslöhnen. Denn wenn es auch ein wenig mehr Arbeit verursacht,

die Kohlen nach ihrer Größe in Classen zu theilen, so ist doch auf der einen Seite

diese Arbeit wenig kostspielig, weil zwei Arbeiter in einem Tage mehr als 200

Hektoliter in einer conischen Trommel behandeln können; auf der andern Seite aber

spielt der Kolben viel leichter, und die Aufbereitung erfolgt rascher, wenn die

Staubkohlen abgeschieden sind. Um ein Hektoliter Mittelkohle aufzubereiten, sind

6–8 Kolbenstöße hinreichend; dagegen sind etwa 20 Kolbenstöße erforderlich,

sobald dieselbe mit feiner Kohle vermengt ist.

Wenn man auf die eben beschriebene Weise theurer arbeitet, so glaube ich die

Arbeitslöhne um 1/4, den Abgang um 1/3 zu verringern, und den daraus hervorgehenden

Preis für 1 Tonne Kohks nur um 1,50 Francs zu erhöhen, welcher bei der Aufbereitung

2,20 Francs beträgt.

Die Anwendung einer Dampfmaschine wird eine neue Ersparniß in Bezug auf die

Arbeitslöhne gestatten, indem sie dieselben um 1 1/2 oder 2 Centimes verringert.

Vielleicht wird man auch noch ein Mittel ausfindig machen, die Aufbereitung ohne

Unterbrechung auszuführen, und dadurch den Kostenpunkt noch verringern. Letzteres

scheint dem Civilingenieur A. Bérard gelungen zu

seyn; er hat zu Brüssel Apparate construirt, in welchen Schiefer und Kohlen getrennt

von einander erhalten und durch das Wasser fortgeführt werden, ohne daß man

gezwungen ist, die Thätigkeit des Kolbens zu unterbrechen. Aber eine Aufgabe, welche

noch zu lösen bleibt, besteht in der Aufbereitung der bei der Gewinnung fallenden

Staubkohlen.

Wenn die Kohle körnig ist und wenig Staub gibt, so ist der Abgang unbeträchtlich, und

man kann ihn leicht benutzen; wenn sie aber leicht zerreiblich ist, so erlangt die Frage über die

Aufbereitung der Staubkohle eine bedeutende Wichtigkeit. Man kann sie nicht in

Kästen mit Kolben (Setzmaschinen) aufbereiten, weil sie in dem Wasser suspendirt

bleibt, durch die Reibesiebe geht, dieselben verstopft, und weil das Wasser, welches

darüber tritt, nicht wieder zurückfließen kann. Man muß daher seine Zuflucht zu

andern Verfahrungsarten nehmen. Man würde ohne Zweifel einige Apparate, wie sie zum

Waschen der Schlieche angewendet werden, mit Vortheil benutzen können, nämlich

entweder die Schlämm- oder die Stoßherde; allein sie müßten auf eine

entsprechende Weise abgeändert werden, damit man darin größere Mengen als gewöhnlich

zu behandeln im Stande ist.

Die Setzmaschine ist nicht die einzige Art der Aufbereitung, wie sie im Becken zu

Mons ausgeübt wird; man hat auf den Gruben zu Sclessin (im Becken von Sclessin) den

Schlämmherden ähnliche Vorrichtungen eingeführt, in welchen ein continuirlicher

Wasserzufluß stattfindet.

Die Gruben zu Sclessin sind die ersten in Belgien, welche dieses System angenommen

haben. Die Apparate, deren man sich zum Ausschlämmen der Eisenerze bediente, waren

durch Scheider in verschiedene Abtheilungen getheilt, und an ihrem Ende auf eine

Weise verengt, um sie zur Aufbereitung von Kohlen benutzen zu können.

Der Apparat besteht aus einem 7,10 Meter langen Kasten, welcher geneigte, auf der

Sohle eingelassene Leisten hat, und durch Scheider in vier Abtheilungen getheilt

ist. Die erste Abtheilung hat eine Länge von 1,83 Meter und eine Breite von 0,82

Meter; von den drei andern ist jeder 1,40 Meter breit, der zweite aber 1,525, der

dritte 1,830 und der vierte 1,855 Meter lang. – Die Tiefe des Kastens beträgt

0,40 Meter; der Boden ist geneigt; die Neigung von einem Ende bis zum andern beträgt

im Ganzen 20 Centim., also 0,028 pro Meter. – Am

Kopfe der ersten Abtheilung befindet sich ein Gerinne, welches mit einem mit Wasser

angefüllten Reservoir in Verbindung steht und zu beliebiger Zeit mittelst eines

Schutzes abgesperrt werden kann. – An dem andern äußersten Ende befindet sich

ein zweites Gerinne, welches durch ein weidenes Flechtwerk geschlossen ist, durch

welches das Wasser zwar abfließen kann, die Kohlen aber zurückgehalten werden.

Sobald der Schutz hinreichend aufgezogen ist, wirft ein Arbeiter die Kohle in kleinen

Quantitäten mit einer Schaufel hinein; der Strom reißt diese mit sich fort, und die

Schiefern, sowie die größten Kohlenstücke sehen sich in der ersten Abtheilung ab;

die leichtern Steine gelangen bis in die zweite Abtheilung; die dritte und vierte

Abtheilung nehmen die gereinigten Kohlen in sich auf; in der letzten Zeit setzt sich

die feinste Kohle ab; der Staub wird vom Strome mitgerissen.

Bei der Aufbereitung sind zwei Arbeiter beschäftigt. Der eine regelt den

Wasserzufluß, wirft die Kohle schaufelweis auf, und krückt sie von Zeit zu Zeit um,

um das Fortführen der weniger schweren Theile zu erleichtern; wenn die zweite

Abtheilung zu voll ist, so bringt er das Obere wieder nach vorn in die erste

Abtheilung. Der zweite Arbeiter schafft die aufbereiteten Kohlen fort, und bringt

sie in Haufen in die Nähe des Herdes. Wenn mehrere Schlämmherde dicht neben einander

angebracht sind, wie zu Sclessin, so kann ein Arbeiter an zweien zugleich arbeiten;

für drei Herde sind fünf Arbeiter benöthigt, nämlich drei müssen Kohlen aufwerfen,

und zwei schaffen sie fort, sobald sie aufbereitet sind.

Karrenläufer schaffen die Kohle nach den Herden und wieder weg, wenn sie aufbereitet

ist.

Wenn sich die Schiefern in hinreichend großer Menge in den beiden ersten Abtheilungen

angehäuft haben, so zieht man sie zurück, und unterwirft sie einer zweiten

Aufbereitung; denn sie enthalten noch 70–80 Proc. Kohle.

Die zweite Aufbereitung wird in einem Setzkasten ausgeführt, ganz so, wie ich es

früher beschrieben habe. Sie ließe sich auch in denselben Herden vornehmen, allein

dann würde der Abfall bedeutender seyn.

Dieses Verfahren hat sich zu Sclessin gut bewährt; die Kohle ist körnig, und die

Abscheidung des Schiefers geht gut von statten; die Kohks welche man darstellt,

enthalten durchschnittlich 6 Proc. Asche; es ist wahrscheinlich, daß wenn die

Aufbereitung vollkommen wäre, man Kohks von 4 Proc. Aschengehalt erhalten würde.

Die zur Aufbereitung gelangende Steinkohle ist Förderkohle, von welcher man die

großen Stücke mittelst eines Rostes oder Rätters abgeschieden hat, welcher

Zwischenräume von 5 Centim. besitzt.

Folgendes sind die Resultate bezüglich einer Tonne Steinkohlen, welche sich vom 1.

Juli 1849 bis zum 1. Januar 1850 herausgestellt haben:

Arbeiterlöhne

18 Centim.

Verlust (Abgang)

8,87 Proc.

Der Preis für eine Tonne nicht aufbereiteter Kohle beträgt 8 Fr.; für aufbereitete

Kohle kann derselbe zu 9 Frs. angenommen werden; folglich kommt die Aufbereitung

1 Fr. per Tonne zu stehen, so daß der Preis für eine

Tonne Kohks dadurch um 1,5 Fr. erhöht wird. Die Unterhaltung- und

Amortisationskosten sind in dieser Preisangabe für das Material nicht

inbegriffen.

Der Kostenpreis ist geringer als im Bassin von Mons; nach meinem Dafürhalten würde

dieser aber daselbst nicht höher seyn, wenn die Apparate besser construirt wären und

die Arbeit gut ausgeführt würde; auch sind die fetten Kohlen zu Mons nicht so körnig

wie diejenigen zu Sclessin, sie geben daher mehr Staub und werden theurer verkauft;

dieß aber sind alles Umstände, welche zur Erhöhung des Kostenpreises beitragen.

Daher glaube ich, daß eine zweckmäßige Anwendung von Setzmaschinen noch bei weitem

vortheilhafter zur Aufbereitung der Steinkohlen zu Sclessin ist, als Schlämmherde.

Ein Beispiel, welches dem Becken zu Mons entnommen ist, und den Einfluß des

Zustandes zeigt, in welchem sich die Kohlen befinden, scheint diese Meinung zu

rechtfertigen.

Es bezieht sich auf eine Mengung von feiner mit Mittelkohle, welche dadurch erhalten

wird, daß man die Kohle gleich auf der Grube in einer conischen, mit Löchern von

0,012 Metern im Durchmesser versehenen Trommel behandelt. Diese Kohle wird in

Schlämmherden aufbereitet, zu welchen die Sclessiner als Modelle gedient haben. Man

hat deren vier eingerichtet, und zwar einen neben dem andern; der vierte dient

hauptsächlich zur Aufbereitung der Rückstände. Man bereitet im Durchschnitt täglich

192 Hektoliter auf, also 64 Hektoliter auf einem Herde, welche letztern 58

Hektoliter Rückstand geben, wovon man 32 Hektoliter in dem vierten Herde aufbereiten

kann. Man gewinnt hieraus noch 13 Hektoliter reine Kohle, also 40 Proc. Im Ganzen

beträgt der Abgang 18 Proc.; die aus aufbereiteten Kohlen fabricirten Kohks haben

einen Aschengehalt von 6 Proc., während die aus nicht aufbereiteter Kohle

dargestellten Kohks gegen 12–15 Proc. Aschengehalt zeigen. Sieben Arbeiter,

welche an vier Herden beschäftigt sind, können täglich 147 Hektoliter Kohle

aufbereiten und verdienen jeder 2,10 Francs. Nach diesen Ergebnissen, und wenn der

Preis für die aufzubereitenden Kohlen zu 70 Centimes angenommen wird, stellen sich

18 Centimes Aufbereitungskosten für ein Hektoliter Kohlen heraus, worunter weder die

allgemeinen noch die Transportkosten, welche sich in gewissen Fällen auf 1 oder 2

Centimes belaufen, mit inbegriffen sind.

Dieser Preis ist sehr abweichend von dem vorhergehenden, obgleich das Verfahren

dasselbe ist; dieß liegt einzig und allein in der Eintheilung der Kohlen. In dem

zuletzt erwähnten Falle reißt nämlich das Wasser eine namhafte Menge sehr feinen

Staubes aus den Behältern mit sich fort, weßhalb man dasselbe bei seinem Austritte

in große Bassins fließen läßt, in welchen sich die Kohle absetzt. Diese ist indeß

zur Kohksbereitung nicht rein genug.

Zu Commentry haben die Schlammgräben andere Dimensionen

als die zu Sclessin, nämlich:

eine „ „

LängeBreiteTiefe

von „ „

10,00 0,70 0,70

Meter.

Der Herd ist in drei Abtheilungen getheilt, welche beziehentlich 2, 5 und 3 Meter

lang sind. Die erste Abtheilung ist von der zweiten durch ein 0,35 Met. hohes Brett,

und die zweite von der dritten durch einen 0,50 hohen Rechen geschieden, welcher

letztere Oeffnungen von 0,006 Meter Weite hat. Der Abgang beträgt durchschnittlich

10 Proc.; der Kostenpreis für 1 Hektoliter stellt sich mit Inbegriff der

Transportkosten auf 5 Centim., ohne Transportkosten auf 3 Centimes; der von dem

Abgange herrührende Verlust ist nicht mit in Rechnung gebracht.

Ein Waschherd gebraucht täglich gegen 60 Kubikmeter Wasser, wogegen die Setzmaschinen

nur 6 Kubikmeter erfordern. Diese letzteren verdienen daher in allen Fällen den

Vorzug, wo man nicht über eine bedeutende Wassermenge verfügen kann. Ihre Anwendung

mit den Constructionsfehlern, mit welchen sie jetzt noch behaftet sind, ist zwar

weniger vortheilhaft als die der Schlämmherde; allein die Beseitigung ihrer

Unvollkommenheiten bietet so wenig Schwierigkeiten dar, daß sich ohne Zweifel bald

ausgezeichnete Resultate damit werden erzielen lassen.

Die Anwendung der Aufbereitung verwirklicht nicht nur einen

namhaften Vortheil für die Eisenbahnen, sondern auch die Industrie im

allgemeinen und das Hüttenwesen insbesondere verdanken ihr unberechenbare

Verbesserungen.

Zur Begründung dieser Behauptung wollen wir einen Blick auf die Hauptanwendungen der

Kohks und der Steinkohlen werfen, und die Vortheile prüfen, welche man bei

Verwendung der durch Aufbereitung gereinigten Kohlen bereits erzielt hat, oder doch

erzielen kann.

Nach den Eisenbahnen sind es die Eisenhohöfen, welche die

meisten Kohks verbrauchen. Der Gedanke lag nahe, daß die Aufbereitung der Kohlen für

die Hohöfen dieselben Vortheile wie für die Locomotiven gewähren würde. Zu Anfang des

Jahres 1849 wurden zuerst zu Sclessin in Belgien die für Kohks zum Hohofenbetrieb

bestimmten Steinkohlen aufbereitet. Diese Hütte besitzt sieben Hohöfen, von welchen

drei ein Jahr hindurch unausgesetzt mit Kohks aus aufbereiteten Steinkohlen

betrieben wurden. Der Einfluß ihrer Reinheit machte sich unmittelbar dadurch

bemerkbar, daß der Gang der Oefen ein viel regelmäßiger, der Betrieb viel leichter,

und die Beschaffenheit des Roheisens viel besser wurde, und daß die früher so

gewöhnlichen Unregelmäßigkeiten im Schmelzproceß nicht mehr zum Vorschein kamen.

Dieses Resultat war um so auffallender, da der eine dieser Hohöfen schon lange Zeit

im Betriebe stand, und so beschaffen war, daß er ausgeblasen werden sollte; es

unterliegt keinem Zweifel, daß er nur in Folge der aus aufbereiteten Steinkohlen

dargestellten Kohks noch längere Zeit foribetrieben werden konnte.

Obgleich man einen geringeren Verbrauch an Brennmaterial hätte erwarten sollen, so

fand ein solcher doch nicht statt; aber man setzte ärmere Erze durch, ohne mehr

Brennmaterial als früher bei reichern Erzen zu consumiren; woraus hervorgeht, daß

man eine Ersparung an Brennmaterial gehabt haben würde, wenn die Zusammensetzung der

Beschickung nicht geändert worden wäre.

Uebrigens ist es noch zu kurze Zeit, seitdem gereinigte Kohks zum Hohofenbetriebe

angewandt werden, als daß man ihren Einfluß durch Ziffern nachweisen könnte. Die

Vortheile welche gereinigte Kohks im Vergleich mit den früher bereiteten unreinen

gewähren, haben sich indeß zu Sclessin deutlich herausgestellt; sie sind:

1) Regelmäßigkeit im Gange der Hohöfen und der Beschickung;

2) ein leichter Betrieb;

3) langsameres Ausschmelzen des Gestelles;

4) geringerer Brennmaterialverbrauch, und

5) gänzliche Umgestaltung in der Qualität des Roheisens.

Hierin stimmt die Erfahrung vollkommen mit der Theorie überein. Wenn die Kohks 5

Proc. anstatt 20 Proc. fremdartige Bestandtheile enthalten, so müssen 15 Procent

derselben rein auf Kosten einer hohen Temperatur abgeschieden werden; dieser Verlust

ist um so bedeutender, wenn das Erz selbst kieselhaltig ist, in welchem Falle das

Verhältniß des Zuschlagkalks vergrößert werden muß, um jene fremdartigen

Bestandtheile der Kohks zu schmelzen; dieses Verhältniß des Zuschlagkalks muß in dem

Falle um so größer werden, wenn in jenen Rückständen Schwefel enthalten ist, um ihn

in die Schlacke überzuführen.

Der erste Einfluß von unreinen Kohks macht sich daher in einem größern

Brennmaterialverbrauch bemerklich. Der zweite Einfluß, welcher ebenso nachtheilig

ist, besteht darin, daß sie der Gleichartigkeit des Roheisens schaden, indem sie die

Eigenschaften desselben verändern. Diese Verschlechterung des Roheisens wird

bisweilen auch durch Schwefel, Phosphor oder Arsenik herbeigeführt, wenn diese in

den Kohks enthalten sind; aber selbst wenn deren Aschenbestandtheile nur aus

Kieselerde und Thonerde bestehen, ist es sehr wahrscheinlich, daß von ihnen in Folge

der innigen Berührung der Kohle mit dem Erze bei sehr hoher Temperatur der

Siliciumgehalt herrührt, welchen man in einem um so größern Verhältnisse im Roheisen

findet, je brüchiger dasselbe ist. Auf diese Weise kann man sich auch die große

Regelmäßigkeit erklären, welche man beim Betriebe der Hohöfen zu Sclessin gleich

nach der Anwendung von gereinigten Kohks erzielt hat.

Für den Betrieb der Cupolöfen, welche zum Umschmelzen des

Roheisens bestimmt sind, ist es nicht gleichgültig, ob reine oder unreine Kohks

angewandt werden; denn auch hierbei hat die Erfahrung gelehrt, daß gereinigte Kohks

einen größern Effect geben, daß weniger von ihnen verbraucht wird, und daß das

Gußeisen nicht mehr so nachtheilige Umänderungen erleidet, wie dieß früher bei

Verwendung unreiner Kohks bisweilen der Fall war.

Im Allgemeinen kann man als durch die Erfahrung erwiesen annehmen, daß es stets, zu

welchem Zweck immer die Steinkohle verwendet werden möge, auch gewisse häusliche

Anwendungen nicht ausgenommen, von großer Wichtigkeit ist, dieselbe im reinen

Zustande zu verwenden, und, wenn sie sich nicht in einem solchen befindet, sie zu

reinigen.

Die Unregelmäßigkeiten, welche man bei der Verwendung von Steinkohlen beobachtet,

rühren von der Gegenwart des Schiefers her, welcher

dieselben verunreinigt, und von dessen nachtheiligem Einfluß zur Zeit der

Verbrennung; daher der anerkannte Vorzug der Mittelkohle vor der Förderkohle. Die

Schmiedekohle z.B. welche durch Abscheidung von reinen Nuß- oder Mittelkohlen

(gaillette oder gailletterie) gewonnen wird, läßt sich sehr gut verwenden, während die

Förderköhle aus derselben Grube, ja von demselben Flötze, sich nicht eben so

vortheilhaft für Schmiedefeuer eignen wird, indem sie kein gutes Gewölbe bildet, und

so auf die zusammenzuschweißenden Oberflächen einen nachtheiligen Einfluß ausübt. In

diesem Falle verbessert die Aufbereitung die Güte der Kohlen ungemein, um so mehr,

wenn sie Schwefelkies enthalten. Für gewisse wichtigere Processe, wie z.B. das Umlegen der Reife

um die Locomotivenräder etc., wird es daher von großem Nutzen seyn, sich nur

aufbereiteter und dadurch von Schwefelkies befreiter Kohlen zu bedienen.

Bei der Leuchtgasfabrication ist der Vorzug der

Mittelkohle vor der Förderkohle unbestritten. Man kann letztere durch die

Aufbereitung von derselben Güte herstellen wie die Stückkohlen, jedoch befürchtet

man, daß das Wasser, welches nach der Aufbereitung stets in der Kohle zurückbleibt,

deren Eigenschaften verschlechtert, sobald man sie nachher etwas lange in der freien

Luft liegen läßt. Diese Befürchtung gründet sich auf die bekannte Thatsache, daß

feuchte Förderkohle bei weitem weniger Gase gibt, als trockene, und daß diese Gase

durch Kohlensäure und Grubengas verunreinigt sind, so daß ihre Reinigung mehr

Kalkmilch erfordert, und dessen ungeachtet nicht vollkommen erreicht wird.

Daß diese Erscheinungen durch Aufbereitung der Steinkohle verschwinden werden, und

daß sie der Einwirkung der Schiefern auf das Wasser zuzuschreiben sind, scheint mir

wahrscheinlich, doch wage ich es nicht zu behaupten.

Nach meiner Ansicht übt der Schiefer einen höchst nachtheiligen Einfluß auf die

Erzeugung des Leuchtgases aus, und dieser Einfluß ist um so größer, wenn die

Steinkohle feucht ist, weil alsdann der Schiefer das Wasser zurückhalten, und den

Wasserdampf erst bei einer bei weitem höhern Temperatur als 80° R. entweichen

läßt, wo aber die Zersetzung der Kohle schon begonnen hat, wodurch die Bildung von

Kohlensäure und Grubengas veranlaßt wird. Wenn daher der Schiefer durch Aufbereitung

von den Kohlen abgeschieden ist, so wird das in letztern zurückgebliebene Wasser

schon am Anfang des Processes entfernt, und kann diesen nachtheiligen Einfluß nicht

mehr ausüben.

Wenn dieß wirklich der Fall ist, so wäre das Aufbereiten der Steinkohlen eine wahre

Wohlthat für die Gasbereitungsanstalten; denn in dem Becken zu Mons beträgt der

Preis für Stückkohlen 1,45 Fr., während der für Förderkohlen 87 Centimes beträgt.

Wenn die Aufbereitungskosten den Preis der Förderkohlen sogar um 1 Franken erhöhen

würden, wären solche rentirend, denn man würde bei diesem Preise mit ihnen ebenso

gute Resultate erzielen als jetzt mit einer um 45 Centimes theureren Kohle.

Ich will an diese Betrachtungen über die Wichtigkeit der Aufbereitung nur noch eine

Bemerkung knüpfen, welche für alle Kohlensorten gilt; ich meine nämlich, daß ihr

Preis an dem Orte ihrer Verwendung durch den Transport der in ihnen enthaltenen unhaltigen

und nachtheiligen Stoffe, welche 5–6 Proc. betragen, nicht unbeträchtlich

vertheuert wird. Als Beispiel führe ich die Kohle zu Mons an, welche zu Jemappe für

90 Centimes per metrischen Centner verkauft wird,

welcher in Paris bei Einzelnverkäufern 2,85 Franken kostet; man hat daher 1,95

Franken an Transportkosten, Eingangszöllen etc., welche ebenso gut für Schiefer,

Steine etc., mit welchen die Kohlen verunreinigt sind, bezahlt werden, wie für die

Kohle selbst. Wenn durch die Aufbereitung der Gehalt der Kohlen an fremdartigen

Bestandtheilen um 6 Proc. verringert wird, so entsprechen 94 Ctr. aufbereitete

Kohlen 100 Ctr. nicht aufbereiteter, wodurch also an Transportkosten 11,70 Franken

und für 1 Ctr. 0,124 Franken erspart werden. Die Aufbereitung dagegen, so

unvollkommen sie jetzt noch seyn mag, veranlaßt kaum solche Kosten; durch

Vervollkommnungen, deren dieselbe fähig ist, wird man überhaupt den Preis noch

ermäßigen können. Durch die Aufbereitung der Kohlen wird man daher nicht nur die

Producte verbessern, sondern zuleich deren Erzeugungskosten verringern.

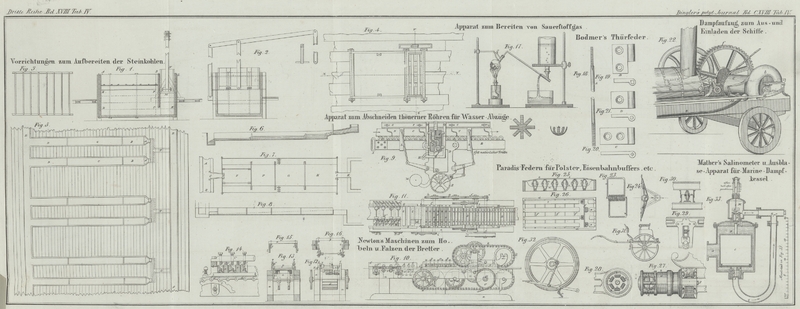

Beschreibung der Abbildungen.

Fig.

1–4 Abbildung einer Setzmaschine zur

Aufbereitung der Steinkohlen. (Maaßstab: 0,025 Meter per

Meter.)

A, B, C, D die Abtheilung, in welcher der Rost liegt.

E, F der Rost, auf welchem die Kohle liegt; C, H die Stäbe, unter welchen sich das Schieferklein

ansammelt.

B, K, C, L die Abtheilung, in welcher sich der Kolben

M, N bewegt.

Fig. 5 und

6. Aufriß

und Durchschnitt von Schlämmherden, wie solche zu

Commentry zur Reinigung der Steinkohlen angewendet werden (Maaßstab: 0,033 Meter per Meter).

Fig. 5, R, S eine Rinne, welche im allgemeinen das Wasser nach

den Wäschen führt; T eine für die beiden Wäschen A, B, C, D und A', B', C',

D' bestimmte Rinne; A, A' Schütze, welche dazu

dienen, den Zufluß des Wassers zu reguliren. B, C, D und

B' C' D' drei verschiedene Abtheilungen. E, F Ausflußöffnung für das Wasser in einen

gemeinschaftlichen Canal.

Fig. 7 und

8. Aufriß

und Durchschnitt der Wäschen zu Sclessin (Maaßstab: 0,001

Meter per Meter).

A, B gemeinschaftliche Rinne, welche das Wasser nach den

Wäschen leitet. C Schutz zur Regulirung des

Wasserzuflusses. C, D Zuflußcanal. E erste Abtheilung, in welcher sich die Steine etc.

absetzen. F, G und H andere

Abtheilungen. I der Punkt, in welchem der Schieber

angebracht ist, welcher die Steinkohle zurückhält. K

Canal zur Ableitung des Wassers, welches etwas weiter in einen gemeinschaftlichen

Behälter geführt wird.

Tafeln