| Titel: | Bericht des Hrn. Jacques Köchlin über eine selbstthätige Aus- und Einrückkuppelung mit Sperrklinken für gemeinschaftlich wirkende Motoren, welche von Hrn. Pouyer-Quertier in Ronen erfunden wurde. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. LXXII., S. 344 |

| Download: | XML |

LXXII.

Bericht des Hrn. Jacques Köchlin über eine selbstthätige

Aus- und Einrückkuppelung mit Sperrklinken für gemeinschaftlich wirkende Motoren,

welche von Hrn. Pouyer-Quertier in Ronen erfunden

wurde.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhouse, 1850 Nr. 108.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Pouyer's Aus, und Einrück-Kuppelung für gemeinschaftlich

wirkende Motoren.

Die Wichtigkeit einer selbstthätigen Aus- und Einrückkuppelung zur Verbindung

zweier, verschiedenen Motoren angehörigen Wellen, ist allen denjenigen bekannt,

welche in den Fall kamen, zwei gesonderte Motoren zum gemeinschaftlichen Betriebe

einer Fabrik einrichten oder anwenden zu müssen; denn

sicherlich ist jeder auf die bedenklichen Schwierigkeiten gestoßen, welche die

verschiedene Geschwindigkeit zweier gegebenen Motoren mit sich bringt, sey es ein

Wasserrad das gleichzeitig mit einer Dampfmaschine arbeiten soll, oder seyen es zwei

zusammen arbeitende Wasserräder oder endlich zwei Dampfmaschinen die keine

gemeinschaftliche Schwungradachse haben.

In diesen Fällen ist man großen Uebelständen ausgesetzt, wenn man die beiden Motoren

durch die laufenden Achsen fest mit einander verkuppelt, da immer ein

Geschwindigkeitsunterschied stattfindet, und also nothwendig ein Motor den andern,

wenigstens zeitweise treiben muß, wobei man sich der Gefahr eines Bruches und großen

Abnutzungen aussetzt.

Um diesem abzuhelfen, benutzte man bisher die verschiedenen Systeme von

Klauenkuppelungen, welche gewöhnlich durch nach einer Seite hin schief liegende

Zähne so angeordnet sind, daß sie sich ausrücken, sobald derjenige Motor, von

welchem man nicht will daß er getrieben wird, langsamer geht. Eine in die Nuth der

verschiebbaren Kuppelhälfte eingreifende Gabel drängt dabei in Folge eines

angebrachten Gegengewichtes jene beständig gegen die feste Hälfte, so daß die

Einrückung von selbst erfolgt, sobald wieder gleiche Geschwindigkeiten vorhanden

sind. Bei dieser Einrichtung finden beständig Stöße und Hemmungen statt, welche

häufig der Grund sind, warum man lieber denjenigen Motor ganz ausrückt, welcher

nicht mehr die nöthige Kraft hat um beständig mit der gehörigen Geschwindigkeit zu

arbeiten, und man opfert so die ganze nützliche Arbeit, welche man unter anderen

Umständen hätte benützen können.

In vielen Fällen macht man aus Furcht vor den Stößen und Unregelmäßigkeiten, welche

aus dem erwähnten Kuppelungssystem hervorgehen, die Verbindungswellen

außerordentlich schwer und so stark, daß ein Motor den andern treiben kann, und dieß

geschieht gewöhnlich, wenn zwei Wasserräder zusammen arbeiten sollen, und sehr

häufig, wenn eine Dampfmaschine ein Wasserrad unterstützen muß.

Es ist indeß eine ausgemachte Sache, daß zwei fest mit einander verkuppelte Motoren

einen sehr nachtheiligen Einfluß auf einander haben, und daß ein Theil ihres

Nutzeffectes durch die Stöße verloren geht, welche sie auf einander ausüben.

Ohne auf den Grund dieser Thatsache näher einzugehen, will ich nur noch bemerken, daß

es durch eine Menge von Versuchen, die theils indirect durch Vergleichen des Ganges

der Fabrik, theils direct mittelst des Prony'schen Zaums

angestellt wurden, erwiesen ist, daß wenn man die Kraft beider Motoren besonders

bestimmt, die Summe dieser Kräfte größer ausfällt als die Kraft, welche die

gekuppelten Motoren zusammen ausüben.

Die Wahrheit des eben Gesagten ist von allen Maschinenbauern anerkannt, und man

wandte deßhalb verschiedene Kuppelungen, wie die Frictionskuppelung, und die

Ausrückkuppel mit Feder oder Gegengewicht an; aber bei allen zeigte sich derselbe

Uebelstand, auf welchen oben schon aufmerksam gemacht wurde.

Durch die Anordnung des Hrn. Pouyer-Quertier ist den bisherigen Mängeln fast gänzlich

abgeholfen, und jeder Motor bleibt, während er auf die Haupttreibachse wirkt, von

den übrigen so zu sagen unabhängig; denn man kann ihn in Gang setzen, oder gänzlich

stille stellen, ohne sich um den Gang der übrigen zu bekümmern. Hat derselbe seine

gehörige Geschwindigkeit erlangt, so überträgt er seine übrige bewegende Kraft auf

die Hauptachse, mit welcher er gekuppelt werden soll, und sobald sich seine

Geschwindigkeit aus irgend einem Grunde verringert, so rückt er sich selbst so lange aus, bis er

die gehörige Geschwindigkeit wieder erlangt hat.

Das Princip, welches Hr. Pouyer-Quertier anwandte, besteht darin, daß die Hauptachse,

welche mit der regelmäßigen Geschwindigkeit geht, die Sperrklinken ausläßt, welche

für gewöhnlich in die Zähne eines Sperrrades eingreifen, das auf dieser Hauptachse

befestigt ist. Da diese Sperrklinken sich auf einer Scheibe, welche auf der von dem

Hülfsmotor kommenden Achse befestigt ist, befinden, oder besser noch auf dem ersten

von diesem Motor getriebenen Rade, das auf die Hauptachse lose aufgesteckt ist, so

folgt daraus, daß letzteres seine Bewegungen durch die beweglichen Sperrklinken,

welche in das Sperrrad eingreifen, auf die Hauptachse übertragen kann.

Die Sperrklinken sind, wie schon bemerkt wurde, nur dann in Thätigkeit, wenn die

Motoren einerlei Geschwindigkeit haben, und zwar wird dieß mittelst eines Zaumes

erreicht, welcher durch Reibung mit der Nabe des Sperrrades verbunden ist, und

dessen Enden auf Hebel wirken, die an den Sperrklinken angebracht sind. Hieraus

folgt, daß sobald der Hülfsmotor langsamer geht, die Sperrklinken durch den Zaum

ausgehoben werden, der mit dem Sperrrade geht, welches seine richtige

Geschwindigkeit beibehalten hat. Die Klinken behalten dann ihre Lage, und können so

lange nicht mit den Zähnen des Sperrrades in Berührung kommen, als der Hülfsmotor

langsamer geht. Sobald dieser aber oder mit demselben das Rad oder die Scheibe,

welche die Sperrklinken trägt, ebenso schnell geht oder schneller als das Sperrrad

laufen will, so rücken sich die Sperrklinken ein, und der Hülfsmotor ist wieder mit

der Hauptwelle gekuppelt.

Die Idee des Hrn. Pouyer-Quertier ist sehr glücklich, und liefert uns ein

Mittel, mit aller Sicherheit und ohne Furcht verschiedene Motoren verkuppeln zu

können. Sie ist bereits seit zwei Jahren in Guebwiller

ausgeführt, und verbindet daselbst eine Turbine, ein Wasserrad und zwei

Dampfmaschinen, ohne daß während dieser Zeit irgend eine Nachhülfe nöthig geworden

wäre, und ohne irgend durch Abnützung zu leiden. Man kann, während die beiden

hydraulischen Motoren im Gange sind, die Dampfmaschine mit 80 Pferdekräften ohne

irgendwelche Vorsichtsmaßregeln zu treffen, anlassen, und es wird schwierig seyn

anzugeben, in welchem Augenblicke sie anfängt auf die Hauptwelle zu wirken, so leise

und stoßlos rücken sich die Sperrklinken ein.

Ebenso verhält es sich mit den drei übrigen Motoren; man stellt sie nach Belieben stille oder

bringt sie in Gang, ganz unbekümmert ob der eine oder andere in Thätigkeit ist oder

nicht.

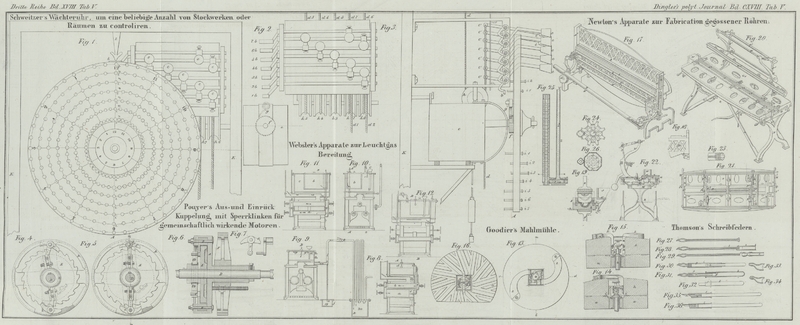

Erklärung der Abbildungen.

In Fig. 4, 5, 6 und 7 ist eine

solche selbstthätige Aus- und Einrückkuppelung abgebildet, wie sie für eine

Dampfmaschine von 80 Pferdekräften und für eine Geschwindigkeit von 120 Umdrehungen

in der Minute ausgeführt wurde.

D Haupttriebachse, auf welcher der Apparat angebracht

ist, und welche rechts und links noch mit andern Motoren in Verbindung seyn kann.

A gußeiserne Scheibe, welche mit einer langen Nabe

aus einem Stücke gegossen ist, die sich um die Achse D

drehen kann; sie erhält ihre Bewegung durch das Rad F,

das durch eine Clavette mit der Scheibennabe verbunden ist. Die Scheibe hat in der

Nähe ihres Randes zwei Löcher mit schmiedeisernen Zapfen B,

B, auf welchen sich die schmiedeisernen, mit Hebeln versehenen Sperrklinken

C, C drehen. E starkes

Sperrrad, aus dessen Nabe eine Nuth ausgedreht ist, in welcher ein mit Armen

versehener und mit Messing gefütterter Bremsring m, m

liegt. Diese Arme oder Lappen sind durch zwei Schrauben n,

n, durch welche man die Reibung beliebig verstärken kann, zusammengehalten,

und nehmen in Folge der Reibung die Sperrklinken mit, die mit ihren am Ende mit

Zapfen versehenen Hebeln zwischen die beiden Bremsringhälften m, m eingreifen.

Um den Gang des Apparates zu erklären, wollen wir annehmen, daß die Hauptwelle D in Bewegung sey, das Rad F

dagegen stille stehe. Das Sperrrad E wird sich hierbei

mit der Welle D drehen, und die Hebel der Sperrklinken

C, C mitnehmen wollen, so daß diese sich so lange um

ihre Achsen drehen, bis die Ansätze p, p auf den

Sperrklinken an dem Rande der Scheibe A aufstehen. In

diesem Augenblick wird auch der Bremsring m, m stille

stehen bleiben, und dabei eine Reibung auf der Nabe des Sperrrades E hervorbringen, deren Größe mit Hülfe der Schrauben n, n so regulirt werden kann, daß sie hinreicht die

Sperrklinken zu bewegen.

Fig. 5 stellt

die Sperrklinken in diesem Zustande der Ruhe dar. Wird nun der zweite Motor in

Bewegung gesetzt, und durch denselben das Rad F

getrieben, so werden die mit der Scheibe A

zusammenhängenden Klinken so lange ausgerückt erhalten bleiben, als die Achse D eine größere Geschwindigkeit besitzt als das Rad F. Zu gleicher Zeit wird die Reibung in demselben

Verhältnisse verringert, als das Rad F schneller geht,

bis zu dem Augenblick, wo die Umdrehungsgeschwindigkeit von D und F dieselbe ist. In diesem Falle wird die

Drehung des Bremsringes um die Sperrradnabe aufhören, wobei die Sperrklinken noch

immer ausgerückt bleiben. Nimmt die Geschwindigkeit des Rades F ferner zu, so ändert sich die Lage der Klinken gegen den Bremsring,

welcher die gleichmäßige Geschwindigkeit der Hauptwelle beibehält. Die Hebel der

Sperrklinken werden von dem Bremsringe zurückgehalten, und folglich drehen sich die

Klinken um die Zapfen B, B, wodurch sie in die

Sperrzähne eingreifen. In diesem Falle sind die beiden Motoren durch den Apparat

gekuppelt, und zwar ohne Stoß; sie arbeiten alsdann regelmäßig mit einander

fort.

Tafeln