| Titel: | Verbesserungen an Schreibfedern, welche sich William Thomson, Civilingenieur in London, am 4. Julius 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. LXXV., S. 350 |

| Download: | XML |

LXXV.

Verbesserungen an Schreibfedern, welche sich

William Thomson,

Civilingenieur in London, am 4. Julius 1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Septbr. 1850, S.

79.

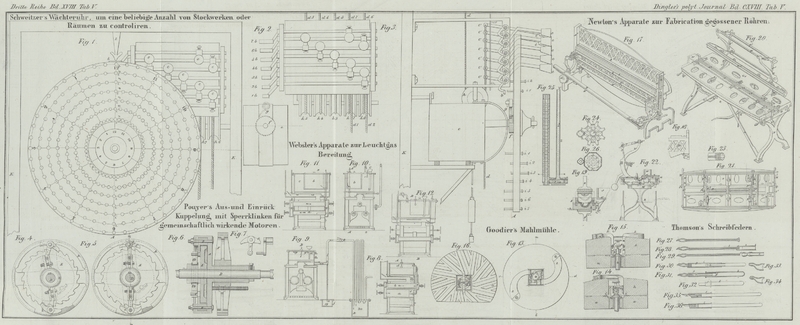

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Thomson's Schreibfedern.

Diese Erfindung besteht

1) in der Verfertigung gläserner Schreibfedern;

2) in der Verfertigung elastischer Hälter für gewöhnliche

Stahlfedern.

Fig. 27

stellt eine gläserne Feder im Durchschnitte dar.

Das Instrument besteht aus einem Haarröhrchen von 1/32 Zoll innerer Weite. Das eine

Ende der Röhre ist geschlossen und zu einer Erweiterung aufgeblasen. Die Spitze a wird sodann glühend gemacht und in einen krummen

Schnabel ausgezogen. Die Breite dieses Schnabels und der Durchmesser seiner Oeffnung

bestimmt die Dicke des Federstriches. Der Schnabel wird auf einem Schleifstein mit

Schmirgel oder Diamantstaub geschliffen. Das Instrument wird mit Tinte gefüllt,

indem man die Spitze in die Tinte taucht, den Mund an das obere Ende des Instruments

hält und die Luft aussaugt, worauf sogleich die Tinte in die Erweiterung tritt. Das

Instrument kann nachher umgedreht oder geschüttelt werden, ohne daß die Tinte

ausfließt.

Anstatt die Luft mit dem Munde auszusaugen, kann man sich auch eines künstlichen

Saugstückes bedienen. b, Fig. 28, bezeichnet eine

kurze Metallröhre, welche an dem einen Ende mit einem Ring c von Kaut schuk versehen ist, der luftdicht um den Stiel des Instrumentes

schließt. Wenn nun das Instrument gefüllt werden soll, so bringt man die Röhre b in die punktirte Lage 1 und taucht die Spitze a in die Tinte, schließt dann das obere Ende der Röhre

b mit dem Daumen luftdicht und zieht die Röhre

aufwärts in die Lage 2. Dadurch entsteht an dem oberen Ende des Instrumentes ein

luftleerer Raum, in dessen Folge sich die untere Erweiterung sogleich mit Tinte

füllt. – Fig. 29 zeigt eine Modification dieses Saugstückes. Dasselbe besteht aus

zwei Metallröhren d, e, welche weil genug sind um längs

des Stiels frei gleiten zu können, und durch eine Kautschukröhre f mit einander verbunden sind. Die Enden dieser

elastischen Röhre f sind ausgedehnt, so daß sie die

Röhren d, e dicht umfassen und festhalten; ihr mittlerer

Theil jedoch, welcher nicht ausgedehnt ist, drückt gegen den Stiel des Instrumentes

und bildet eine ähnliche luftdichte Verbindung, wie der Ring c

Fig. 28.

Fig. 30 ist

der Durchschnitt einer Schreibfeder, bei welcher die Tinte vermittelst eines Kolbens

in die erwähnte Erweiterung gesaugt wird. Diese ist mit einem kurzen Stiel versehen,

welcher in das Ende einer Metallröhre g luftdicht

befestigt ist. Indem man nun einen in dieser Röhre befindlichen Kolben aus seiner

tiefsten Lage in die Höhe zieht, saugt dieser die Tinte in die Erweiterung. In der

Röhre g befindet sich eine Oeffnung i, mit deren Hülfe der atmosphärische Druck hergestellt

wird.

Fig. 31 ist

der Längendurchschnitt einer Feder, welche, nachdem sie mit Tinte gefüllt worden

ist, in die Tasche gesteckt werden kann; die Feder ist hier in ausgezogenem

Zustande, zum Gebrauche bereit, dargestellt.

Fig. 32 ist

die äußere Ansicht des Instrumentes in zusammengeschobenem Zustande, worin es in die

Tasche gesteckt werden kann. Der kurze Stiel der Blase ist in dem Ende einer

Metallröhre g befestigt, welche einen Kolben h enthält und an ihrem oberen Ende durch einen

Schraubendeckel j geschlossen ist. k ist ein metallenes Rohr, welches, wie Fig. 31 zeigt, über den

Deckel j paßt, und dazu dient das Instrument zur

gehörigen Länge auszuziehen. Ist dasselbe nicht im Gebrauch, so wird die Röhre k über die Röhre g

geschoben, worauf das Instrument in der compacten Gestalt von Fig. 32 erscheint.

Der Patentträger gibt zwar den gläsernen Schnabelspitzen den Vorzug, bemerkt jedoch,

daß die Schnäbel auch aus werthvollen Steinen verfertigt werden können, welche auf

gewöhnliche Weise geschliffen, gebohrt und wie Fig. 33 zeigt, an

gläserne Blasen gekittet wurden.

Um das Abbrechen der Glasschnäbel zu verhüten, kann, wie Fig. 34 zeigt, ein

kleines Metallrohr über den Schnabel geschoben werden.

Die Figuren 35

und 36

stellen Methoden dar, den Hältern gewöhnlicher

Stahlfedern Elasticität zu ertheilen. Bei dem Fig. 35 dargestellten

Hälter kommt die Feder zwischen die äußere Röhre l und

einen kurzen röhrenförmigen Hälter m, von dessen

hinterem Ende ein Stiel in einen Hals n von

geschwefeltem Kautschuk hineinragt. In Fig. 36 wird die Feder

zwischen die Röhre l und einen Stöpsel o aus geschwefeltem Kautschuk geschoben. Letzterer ist

nur mit seinem inneren Ende an die Röhre l

befestigt.

Tafeln