| Titel: | Verbesserungen an Jacquardstühlen, welche sich Alfred Barlow in London, am 2. November 1849 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. LXXXIX., S. 413 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Verbesserungen an Jacquardstühlen, welche sich

Alfred Barlow in

London, am 2. November 1849 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1850, S.

69.

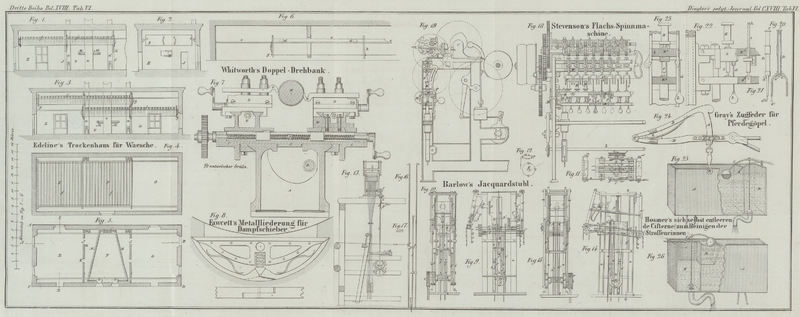

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Barlow's Verbesserungen an Jacquardstühlen.

Durch folgende Abänderungen in der Construction der Jacquardstühle geht die Arbeit

mit diesen Stühlen rascher als bisher vor sich. Um diesen Vortheil zu erzielen,

macht der Patentträger einige Theile dieses Apparates doppelt oder doppeltwirkend,

wodurch er in Stand gesetzt ist, gewisse wirksame Theile als Gegengewicht für andere

Theile zu benützen.

Die Figuren

9–17 stellen einen verbesserten Jacquardapparat in Verbindung mit einem

Maschinenwebstuhl in verschiedenen Ansichten dar.

Fig. 9 ist ein

Aufriß des Apparates, und zwar zur besseren Erläuterung seiner Construction zum

Theil im Durchschnitt; Fig. 10 ein lenkrechter

Durchschnitt, rechtwinkelig zu Fig. 9; Fig. 11 ein

Horizontaldurchschnitt, über den horizontalen Nadeln geführt. Das Hauptgestell a,

a, welches die verschiedenen Theile des Apparates trägt, ist an eine mit

Löchern durchbohrte Bodenplatte b geschraubt. Durch

diese Löcher gehen die Schnüre, welche die Haken des Jacquardapparates mit dem

Geschirr des Webstuhls verbinden. Die Treibwelle c

empfängt ihre Bewegung von der Excentricumwelle des Webstuhls und theilt sie dem

Jacquardapparate mit. An dieser Welle sind zwei Scheibenräder d, d befestigt, und mit jedem dieser Scheibenräder sind drei Arme oder

Stangen e, e* und f

verbunden.

Die eigenthümliche Construction dieser Scheiben erhellt am deutlichsten aus den

abgesonderten Ansichten Fig. 12. Die Stangenpaare

e, e sind mit ihren oberen Enden an den Heberahmen

(griff) g, und die

anderen Stangenpaare e*, e* sind auf ähnliche Weise an

den Heberahmen g* befestigt. Diese Heberahmen werden

durch die Stangen abwechselnd in auf- und niedergehende Bewegung gefetzt, so

daß, während der eine in die Höhe geht, der andere herabsinkt. Dadurch werden die

Hakendrähte h und h*

abwechselnd gehoben und niedergelassen. Die beiden verticalen Stangenpaare i, i und i*, i* dienen zur

Leitung der Heberahmen bei ihrer auf- und niedersteigenden Bewegung. Die zwei

inneren Stangen i, i welche länger als das andere Paar

sind, haben die Bestimmung die Bewegungen des Querstücks k, woran die Arme f, f befestigt sind, zu

leiten.

Dieser Jacquard-Apparat ist mit zwei Prismen l und

l* versehen, und diese sind auf gewöhnliche Weise,

jedoch zu beiden Seiten des Gestells, angeordnet. Diese Prismen wirken auf zwei

Systeme horizontaler Nadeln y und x, so daß sie diejenigen derselben, welche durch die Musterpappen

zurückgedrängt werden, veranlassen die Haken der Drähte h und h*, womit sie in Verbindung sind, aus

dem Bereich der Schienen des aufsteigenden Heberahmens zu bringen. Die Musterpappen

sind so vorbereitet und angeordnet, daß jedes Prisma die eine Hälfte des Musters

aufnimmt, d.h. das eine Prisma nimmt die ungerade Anzahl 1, 3, 5, das andere die

gerade Anzahl 2, 4, 6 Fig. 9 der Musterpappen

auf. Da nun die Prismen abwechselnd auf die horizontalen Nadeln wirken, so entstehen

die aufeinander folgenden Wechsel in der Kette ebenso wie bei dem gewöhnlichen

System.

Die Prismen l und l* sind in

Rahmen m und m* gelagert,

welche um Zapfen schwingen, deren Lager n, n an das

obere Ende des Gestells a, a befestigt sind. An jeden

dieser schwingenden Rahmen ist ein geneigtes Stück o, o*

befestigt, das sich oben in einen Haken o

¹ endigt. Auf jedes dieser geneigten Stücke

wirkt eine Frictionsrolle p, welche in einem von dem

Heberahmen seitwärts hervorragenden Arm gelagert ist, so daß sie den Rahmen m oder m* auswärts drückt

und die Musterpappen auf dem Prisma aus dem Bereich der horizontalen Nadeln bringt.

Die Haken q, q* sind mit dem Gestell a verbunden und haben den Zweck dem Prisma bei jeder

auswärtserfolgenden Bewegung der schwingenden Rahmen auf die gewöhnliche Weise eine

Drehung zu ertheilen, und auf diese Weise eine neue Musterpappe mit den Enden der

Nadeln in Berührung zu bringen. Die Stangen oder Stiele der Haken h und h* sind mit einem Auge

versehen, und durch einen Mittlern Hakendraht j oder j* paarweise verbunden, indem dieser durch das Auge je

zweier benachbarter Hakendrähte h und h* geht. Der Heberahmen g

wirkt auf das eine, und der Heberahmen g* auf das andere

Paar der Hakendrähte.

An die unteren Enden der mittleren Hakendrähte j und j* sind die Schnüre befestigt, welche das Geschirr des

Webstuhls in Thätigkeit setzen. Jeder dieser mittleren Drähte ist mit zwei

Aufhältern * versehen, welche so angeordnet sind, daß das Auge des einen oder des

andern Paares der Hakendrähte h oder h*, indem es mit einem der Aufhälter in Berührung kommt,

den mittleren Draht und den an diesem hängenden Theil des Geschirrs in die Höhe

hebt. Der obere Theil der Drähte j und j* gleitet in dem beweglichen Querstück k, welches zu diesem Zweck geeignet durchbohrt ist, und

ihre Enden sind umgebogen, so daß sie aus den Querstücken nicht herausfallen können.

Der Zweck und die Wirkungsweise dieses beweglichen Querstückes k soll weiter unten näher erläutert werden. r, r sind zwei Federn, welche auf die Enden der Prismen

drücken und diese nach erfolgter Drehung durch die Haken q und q* jedesmal in der geeigneten Lage

halten. Die Enden aller mittleren Drahthaken ruhen in ihrer tiefsten Lage auf dem

Querstück k.

Der im Vorhergehenden beschriebene Apparat ist in Fig. 13 in Verbindung mit

einem Webstuhl dargestellt, von dem er auf folgende Weise seine Bewegung herleitet.

A ist eine in dem Hauptgestell des Webstuhls

gelagerte Welle, die vermittelst Räderwerks von der Kurbelwelle B aus in Rotation gesetzt wird. Diese Welle A enthält zwei excentrische Scheiben C, C, von denen zwei Stangen C*

C* in die Höhe gehen, welche in Folge ihrer Verbindung mit den

oscillirenden Armen

D, D in ihrer verticalen Lage erhalten werden. An die

oberen Enden der Stangen C* sind die Schnüre E befestigt und diese laufen um eine an der Welle c des Jacquardapparates befestigte Rolle F. Bei jeder Umdrehung der Excentricumwelle A werden daher die Welle c

und die Scheibenräder d in eine wechselnde Kreisbewegung

versetzt. Diese Bewegung hebt vermittelst eines Paars der Arme e, e* einen der Rahmen g, g*

in seine höchste Lage, und senkt gleichzeitig den andern in seine tiefste Lage; sie

veranlaßt zugleich entsprechende Bewegungen derjenigen Hakendrähte, welche von den

Stäben der Heberahmen ergriffen worden sind.

Während dieser Wechselbewegung der Heberahmen drängt die Frictionsrolle des

aufsteigenden Heberahmens, z.B. des Rahmens g*, indem

sie über die geneigte Ebene o* hingleitet, den Rahmen

m* mit seinem Prisma auswärts, und der Haken q* ertheilt dem letzteren eine Viertelsdrehung, in deren

Folge eine neue Musterpappe den Enden der horizontalen Nadeln dargeboten wird.

Gleichzeitig bewegt sich der Heberahmen g mit seiner

Frictionsrolle abwärts und gestattet dem Rahmen m nach

innen zu sinken, wodurch eine Musterpappe mit den Enden der Nadeln in Berührung

gebracht wird. Diejenigen Nadeln, deren Enden den Löchern des Musterblattes

gegenüber liegen, bleiben in Ruhe, die anderen Nadeln jedoch werden durch das Blatt

nach innen gedrängt. Die in Ruhe bleibenden Nadeln veranlassen die Hakendrähte, mit

denen sie verbunden sind, die Schienen des Heberahmens beim Aufsteigen des letzteren

zu erfassen, so daß sie mit diesem gehoben werden; während die nach innen

getriebenen NadelnNadelu

y die Hakenenden der Drähte h zurückdrängen, so daß die Querschienen des aufsteigenden Heberahmens an

ihnen vorübergehen.

Durch die aufwärts erfolgende Bewegung der Drähte h

kommen ihre Augen mit einem der Aufhälter * der Mitteldrähte j in Berührung, heben diese und folglich auch das Geschirr und die

Kettenfäden, womit die Drähte j verbunden sind. Auf

diese Weise wird die Kette für den Durchgang des Schützen geöffnet. Wenn irgend

einer dieser gehobenen Fäden bei der Bildung der nächsten Oeffnung der Kette wieder

gehoben werden soll, so bietet das auf die Nadeln z

wirkende Prisma eine Musterpappe dar, welche so durchlöchert ist, daß sie diejenigen

Nadeln nicht trifft, welche die Bewegung der Hakendrähte h* beherrschen, die mit den zu hebenden Fäden correspondiren. Die

Hafendrähte h* werden daher von den Schienen des

Heberahmens g* ergriffen und gehoben.

Diejenigen Mitteldrähte, welche zur Bildung der nächsten Oeffnung der Kette wieder

gehoben werden sollen, sinken ungefähr um die Hälfte des Raumes, welchen sie vorher

gehoben worden waren, herab; hierauf kommen die Augen ihrer Hakendrähte h*, welche von dem Heberahmen g* in die Höhe genommen werden, mit einem der an jedem Mitteldrahte

befindlichen Aufhälter in Berührung, und werden so veranlaßt in die Höhe zu gehen

und ihre Fäden zu heben. Wenn aber die Fäden, welche zuletzt oben waren,

niedergedrückt werden sollen, so werden die Drahte h*,

welche mit den zuletzt gehobenen Drähten h Paare

bildeten, durch das zugehörige Prisma zurückgedrängt, so daß der aufsteigende

Heberahmen an ihnen vorbeigeht; somit können die Drähte j und die mit ihnen verbundenen Kettenfäden frei in ihre tiefste Lage

herabsinken. – Hieraus erhellt, daß zwar jeder Kettenfaden, wie seither,

durch einen einzelnen Draht bewegt wird, daß aber dieser Draht mittelst zweier mit

ihm verbundenen Hakendrähte durch jeden der beiden Heberahmen gehoben werden kann.

Diese Heberahmen haben eine gleichzeitige nach entgegengesetzten Richtungen

wechselnde Bewegung, so daß das Heben und Niederlassen der verschiedenen Theile des

Geschirrs gleichzeitig vor sich geht. Auf diese Weise wird die Kette schneller

geöffnet, als dieses früher geschehen konnte.

Die Wirkungsweise des Querstücks k ist folgende. Dasselbe

hat den Zweck die Bildung einer doppelten Oeffnung der Kette zu verhüten, indem

diese, wenn das Muster auf der unteren Fläche des Fabricates und in einem Zeitpunkt

gewoben wird, wo nur eine kleine Anzahl Kettenfäden niedergedrückt ist, einen zu

starken Schlag gegen die Kettenfäden veranlassen würde, in dessen Folge sie leicht

reißen könnten.

Bei Anwendung des Querstücks k werden diese Kettenfäden

mit denjenigen in die Höhe geführt, welche den oberen Theil der Oeffnung bilden

sollen, und indem sie den herabsteigenden Fäden begegnen, welche zuletzt in dem

oberen Theil der Kette waren, werden sie mit diesen niedergezogen, und auf diese

Weise wird der Schlag gegen die Kette gehörig vertheilt. Diese Wirkung des

Querstücks k erhellt aus den Figuren 9 und 10. Die

verticale Bewegung der Arme f, f, welche die Bewegung

von der Welle c auf das Querstück übertragen, ist halb

so groß, wie die der Arme e und e*, welche die Heberahmen in Thätigkeit sehen und somit die Hebung der

Kettenfäden veranlassen. Die Mitteldrähte j ruhen in

ihrer tiefsten Lage mit ihren Köpfen auf dem Querstück.

Wenn daher in Folge der Rotation der Welle c die Arme e*, e*, und durch diese der Heberahmen g* mit den Drähten und den Kettenfäden, welche das obere

Gelese der Kette bilden sollen, gehoben werden, so hebt der Arm l das Quecksilber k und mit

diesem alle Drähte j, j*, welche von dem Heberahmen g* nicht mit in die Höhe geführt werden. Während die

Kettenfäden durch den Heberahmen g in ihre tiefste Lage

bewegt wurden, hat die Bewegung der Arme f, f das

Querstück k in seine vorherige Lage herabgebracht, und

mit ihm die Drähte j, j* mit ihren Kettenfäden.

Fig. 14

stellt eine Abänderung des beschriebenen Apparates im Seitenaufriß, Fig. 15 im Durchschnitte

nach der Linie Q, Q

Fig. 14 dar.

Diese Figuren erläutern ein Mittel, die correspondirenden Theile der beiden

Musterpappen stets auf eine sichere Weise in der gehörigen Reihenfolge den Nadeln

darzubieten, so daß, wenn der Weber in den Fall kommt das eine Prisma

zurückzudrehen, das andere eine entsprechende Bewegung zu machen genöthigt ist.

Dieses geschieht dadurch, daß man über zwei an den Achsenenden der Prismen

befestigte Räder 8 eine endlose Kette T legt. Der Haken

u, welcher in die Stifte des Prisma greift, ist

durch ein Gelenk mit dem Hebelhaken q verbunden, von

welchem sich eine Schnur v abwärts in den Bereich des

Webers erstreckt. Durch diese Anordnung ist der Weber in Stand gesetzt das Muster

zurückzubewegen. Durch Anziehen der Schnur v wird

nämlich der Hebelhaken u in Eingriff mit dem Prisma

gehoben, so daß er dieses bei seiner auswärts erfolgenden Bewegung in

entgegengesetzter Richtung dreht.

Um die Drähte zum Behuf der Reparatur leicht herausnehmen zu können, findet es der

Patentträger zweckmäßig, die Hakendrähte h, h* mit

Gabeln anstatt mit Oehren zu versehen. Fig. 16 stellt diese

Abänderung in vergrößertem Maaßstabe dar; h, h* sind die

beiden Hakendrähte, j der Mitteldraht. Die Construction

der Gabeln ist aus Fig. 17 zu entnehmen.

Tafeln