| Titel: | Beschreibung von Metallmanometern, welche ohne Anwendung von Quecksilber den Dampfdruck in den Kesseln anzeigen; von E. Bourdon. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. XVIII., S. 81 |

| Download: | XML |

XVIII.

Beschreibung von Metallmanometern, welche ohne

Anwendung von Quecksilber den Dampfdruck in den Kesseln anzeigen; von E. Bourdon.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, April

1851, S. 197.

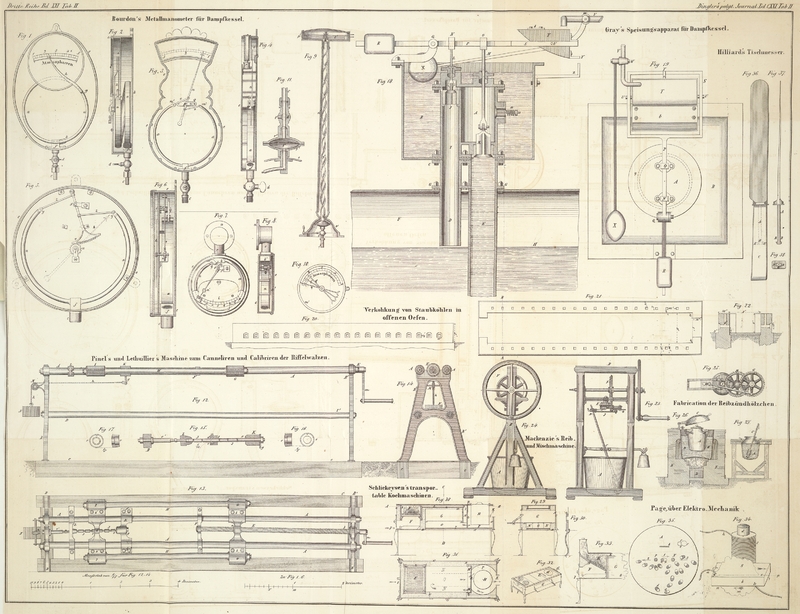

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Bourdon's Metallmanometer, welche ohne Anwendung von

Quecksilber.

Seitdem die Dampfmaschinen allgemeiner angewandt werden, beschäftigt man sich viel

mit den Mitteln, den Umständen vorzubeugen, welche Explosionen veranlassen, sey es

wegen Wassermangels im Kessel oder wegen zu hohen Dampfdruckes. Man erfand zu diesem

Zwecke mehrere schätzbare Instrumente, wie das Sicherheitsventil, die Schwimmer,

welche den Wasserstand im Kessel angeben, und endlich die Manometer, welche die

Dampfspannung anzeigen sollen. Solche Manometer existiren bereits von den

verschiedensten Constructionen; bei allen wird jedoch Quecksilber angewandt, welches

in einer verticalen Röhre in die Höhe steigt.

Hr. Bourdon (Ingenieur-mécanicien, Faubourg du temple no. 71 in Paris) wandte

ein anderes System an. Beim Probiren von gerollten Bleiröhren machte er die

Bemerkung, daß die Ringe einen größeren Durchmesser bekamen und die Enden sich mehr

oder weniger bewegten, je nachdem der Druck in den Röhren größer oder kleiner wurde.

Diese Beobachtung brachte ihn auf die Idee, eine Metallröhre welche größeren

Widerstand leistet und elastischer ist, anzuwenden um den Druck der in derselben

befindlichen Dämpfe bestimmen zu können.

Auf diesem Princip beruhen seine Metallmanometer. Fig. 1. zeigt das Innere

eines Manometers für den Kessel einer stationären

Maschine, und Fig. 2 einen verticalen

Querschnitt dieses Instruments, welches aus einer an dem einen Ende b offenen Röhre a (von

Messing) besteht, die durch die Röhre c, welche mit

einem Hahn d versehen ist, mit dem Kessel zusammenhängt.

Die Röhre a ist mit ihrem offenen Ende an einem kleinen

Träger f befestigt, der sich an der tiefsten Stelle des

Gehäuses e befindet. Von da aus macht die Röhre ungefähr

anderthalb Windungen, und trägt an ihrem geschlossenen Ende g einen Zeiger h, welcher, indem er sich nach

rechts oder links bewegt, auf einem eingetheilten Zifferblatte i die verschiedenen Grade des Dampfdrucks im Kessel

anzeigt.

Da nämlich das eine Röhrenende befestigt, das andere hingegen ganz frei ist, so kann

sie sich, wenn ein Druck in ihr stattfindet, aufrollen, wobei der Zeiger sich mit

bewegen muß. Das gußeiserne Gehäuse e ist auf der einen

Seite durch eine Blechscheibe k geschlossen und vorne

durch ein rundes Glas l, durch welches hindurch man die

Zeigerbewegung beobachten und die Theilung des Zifferblattes sehen kann.

Hr. Bourdon construirte auch noch Manometer für Kessel von Dampfschiffen. Da dieselben sich in der Regel an

einem dunkeln Orte befinden, so wurde die Anordnung getroffen, daß sie leicht

beleuchtet werden können, und daß die Theilung stets sichtbar ist. Bei diesen

Manometern ist ferner darauf Rücksicht genommen, daß die Bewegungen des Schiffes

keinen Einfluß auf die Stellung des Zeigers und folglich auf die Angaben des

Dampfdruckes haben können.

Fig. 3 stellt

das Innere eines solchen Manometers dar, von welchem Fig. 4 ein verticaler

Durchschnitt ist. Sein Aeußeres ist von dem zuerst beschriebenen Instrument

verschieden. Die Metallröhre a ist, statt an ihrem einen

Ende, an ihrer Mitte durch den kleinen Träger f mit dem

Gehäuse e verbunden. Dieser ist durchbohrt, um die Röhr

c aufzunehmen, welche mit einem Hahn d versehen und mit dem Dampfkessel in Verbindung ist.

Die beiden Röhrenenden m und m′ sind ganz geschlossen, und wirken auf den Zeiger n durch zwei kurze Gelenke o,

o. Auf diese Weise wird der Zeiger, welcher sich um eine sehr dünne Achse

p dreht, deren Zapfen in einem metallenen Bügel q liegen, beständig im Gleichgewicht erhalten, welche

Stellung er auch in Folge von größerem oder kleinerem Dampfdrucke annehmen mag. Das

Gleichgewicht ist in dem Maaße hergestellt, daß ungeachtet größerer oder kleinerer

Schwankungen des Schiffes, der Zeiger keine Bewegung macht, so lange der Dampfdruck

in der Röhre gleich bleibt.

Hinter dem Zifferblatte i brachte der Erfinder eine

kleine Lampe r an, und über derselben eine als Kamin

dienende Röhre s. Da das Zifferblatt aus mattem Glase

besteht, so kann man auch während der Nacht die Theilstriche auf dem Zifferblatte

sehr deutlich sehen, und folglich den von dem Zeiger angedeuteten Dampfdruck

erkennen.

Der Erfinder liefert auch Manometer mit ganz rundem

Gehäuse, wie ein solcher in Fig. 5 und 6 in zwei Durchschnitten

abgebildet ist. Die Theilung an demselben konnte sehr weit und deutlich gemacht

werden, da die Zeigerbewegung vergrößert wurde. Zu diesem Zwecke trägt die

Zeigerachse t, welche genau in der Mitte des Gehäuses

e steht, ein kleines gezahntes Getriebe u, welches mit dem gezahnten Sector v im Eingriffe ist, der sich um den ziemlich entfernt

liegenden Punkt x dreht. Zwei kleine Gelenke oder

Stangen z, z verbinden die zwei Arme des Sectors mit den

Enden y, y′ der Röhre a. Auch bei diesem Manometer ist die Mitte der Röhre bei f an dem unteren Theile des Gehäuses e befestigt, und steht mit dem Kessel durch die mit

einem Hahn versehene Röhre c in Verbindung. Tritt der

Dampf in die Röhre, so entfernen sich in Folge der Dampfspannung die beiden Enden

y und y′ von

einander, und stellen den Sector v schief, wie dieß Fig. 5 zeigt.

Da der Radius dieses Sectors 5 bis 6 Mal so groß ist, als derjenige des Getriebes

u, so sind auch die Winkelbewegungen des letzteren

und des auf die Getriebachse aufgesteckten Zeigers um ebenso viele Male größer.

Hieraus geht hervor, daß die Zeigerbewegungen sehr merkbar sind, und daß man deßhalb

noch sehr geringe Unterschiede in der Dampfspannung ablesen kann.

Für Ingenieure, welche die Dampfapparate beaufsichtigen müssen, sollen die Manometer

kleine Dimensionen haben, leicht zu transportiren seyn, und ohne Mühe auf den

Dampfröhren von Kesseln zu befestigen seyn, welche schon mit einem andern Manometer

versehen sind, um sich von dem guten Zustande und den richtigen Angaben desselben

überzeugen zu können.

Der in den Figuren

7 und 8 abgebildete Normalmanometer entspricht

diesen Bedingungen. Er kann mit großer Leichtigkeit überall angebracht werden, wo

man es für nöthig hält, und besteht aus einem cylindrischen Gehäuse e von Messing, welches aus einem Stücke mit der

Tubulirung c gegossen ist, die selbst einen

vorspringenden Rand a′ hat, der auf die

Manometerröhre des Kessels aufgeschraubt wird. Die Metallröhre a, welche mit ihrem einen Ende b′ oben im Gehäuse an der Tubulirung befestigt ist, ist am anderen

Ende g geschlossen, und steht hier durch die kurze

Zugstange c′ mit dem Schwanz des Zeigers d′ in Verbindung, dessen Achse in dem kleinen

Messingbügel f ruht.

Der Manometer mit schraubenförmig gewundener Röhre

(Messingröhre) ist in Fig. 9 und 10 im verticalen

Durchschnitte und Grundriß abgebildet. Er besteht aus einer breitgedrückten

verticalen Röhre g′, die schraubenförmig verdreht

oder gewunden ist. Ihr unterer Theil h′ ist

cylindrisch, und steht durch den Hahn i′ mit der

Röhre j′ in Verbindung, welche an den Kessel

angeschraubt ist. Oben endigt die gewundene Röhre mit einer sehr dünnen Achse k′ oder einem Zäpfchen, auf welches der Zeiger

l′ aufgesteckt ist, und welches sich mitten

im eingetheilten Zifferblatte m′ befindet; die

Röhre ist in einer Art Säule n verborgen, welche unten

bei o′ einen großen hohlen Fuß bekommt, damit sie

leicht auf irgend eine ebene Fläche aufgeschraubt werden kann. Oben trägt diese

Säule ein Gehäuse p′ in welchem sich das

Zifferblatt und die Zeiger befinden. Es ist leicht einzusehen, daß, wenn man der

Röhre eine große Höhe gibt, man die Anzahl der Windungen vermehren kann, wodurch

auch die Zeigerbewegung bei einer gewissen Größe des Dampfdruckes größer wird. Fügt

man noch zwei Zeiger q′, q′ hinzu, von denen der eine nur nach der einen, und der andere nur

nach der andern Richtung von dem auf der Röhre befindlichen Zeiger bewegt werden

kann, so hat man ein Maximum- und Minimum-Manometer, welches die größten und

kleinsten Dampfspannungen angibt, die innerhalb einer gewissen Zeit stattgefunden

haben. Durch ein Glas ist das Gehäuse oben geschlossen und der Inhalt desselben

geschützt.

Hr. Bourdon brachte an seinen Manometern noch eine

Vorrichtung an, die den Zweck hat sie gegen Veränderungen oder gar gegen das

Verderben in Folge des Einfrierens zu schützen, wenn sie nämlich einer strengen Kälte ausgesetzt bleiben sollten. — Um

diesem Uebelstande abzuhelfen, brachte der Erfinder zwischen dem Instrumente und dem

Hahn d, welcher die Verbindung mit dem Kessel herstellt,

eine linsenförmige Büchse von Messing oder Gußeisen an, welche in Fig. 11 abgebildet ist

und aus zwei Schalen r′, r′ besteht, die durch Schrauben mit einander verbunden sind, und

eine biegsame Membrane s′ von geschwefeltem

Kautschuk zwischen sich einschließen. Man füllt nun die ganze Manometerröhre und die

mit derselben zusammenhängende Linsenhalfte mit schwachem Weingeist oder einer

anderen Flüssigkeit welche bei einer Kälte von — 12 bis 16° R. nicht

gefriert.

Der Hahn d, welcher neben der Linse angebracht ist, hat

nicht bloß eine einfache Durchbohrung in der Richtung der Röhre c, sondern er ist auch noch an der Seite mit einer

Oeffnung versehen, so daß durch t′ nach Belieben

eine Verbindung mit der äußeren Luft hergestellt werden, und das Wasser aus der

einen Linsenhälfte abgelassen werden kann. Auf diese Weise kann das Wasser, welches

sich durch Condensation in der Linse und der Zuleitungsröhre bildet, sich nicht mit

dem Weingeist in dem Manometer vermengen, da beide durch die Kautschukscheibe

getrennt sind.

Der Preis des in Fig.

1 und 2 abgebildeten Manometers ist 50 Franken; das Normalmanometer Fig. 7 und 8 kostet 60

Franken.

Tafeln