| Titel: | Speisungsapparat für Dampfkessel; von Higginbotham und Gray. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. XIX., S. 85 |

| Download: | XML |

XIX.

Speisungsapparat für Dampfkessel; von Higginbotham und Gray.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, April 1851, S.

8.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Higginbotham's und Gray's Speisungsapparat für

Dampfkessel.

Die gewöhnlich gebräuchlichen Methoden, den Dampfkesseln das Wasser zuzuführen,

lassen sich in zwei Classen theilen; es werden nämlich entweder Speiseröhren mit

Füllköpfen angewandt, bei denen der hydrostatische Druck wirksam ist, oder einfache

Druckpumpen. Da wo Hochdruckdampf gebraucht wird, steht der erstgenannten

Vorrichtung die Höhe der Füllröhren und der nöthigen Wassersäule entgegen, während

bei Anwendung der Pumpe viele Kraft dadurch verloren geht, daß das Wasser den

bedeutenden Gegendruck im Kessel überwältigen muß, wobei es noch immer sehr

schwierig ist, den Wasserstand im Kessel auf der nöthigen Höhe zu erhalten.

Die vorliegende Erfindung, welche kürzlich Hrn. Matthew Gray in Glasgow patentirt wurde, vermeidet die beiden letztgenannten

Uebelstände, indem bei derselben der Wasserstand des Kessels beständig durch

abwechselnde Condensation von Dämpfen in dem Speisegefäße regulirt wird.

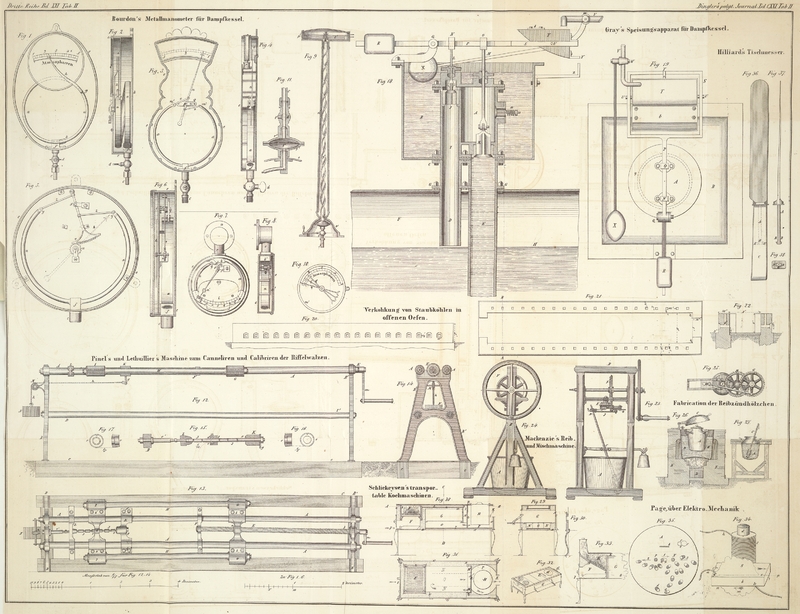

Fig. 18 ist

ein verticaler Durchschnitt des Speisungsapparates, wie derselbe oben auf dem

Dampfkessel aufgesetzt ist; Fig. 19 ist ein Grundriß

desselben.Maaßstab: 1½ Zoll = 1 Fuß.

Ein kurzer Condensationscylinder A ist auf den Boden des

oben offenen Behälters B für das Speisewasser

aufgeschraubt, und dieser Behälter ruht auf der Flansche C der beiden verticalen Röhren D, E. Diese

beiden Röhren sind in einem Stücke gegossen, und reichen in den Kessel F hinab, auf dessen Oberfläche sie durch Schrauben

befestigt sind, welche durch die Flansche G gehen. Das

offene untere Ende der Röhre D erstreckt sich gerade nur

bis zur Oberfläche H des Wassers im Kessel, wenn

derselbe bis zur richtigen Höhe gefüllt ist; und das obere Röhrenende schließt sich

an die Röhre I an, welche mit dem Cylinder A aus einem Stücke gegossen ist. Dieselben Schrauben

dienen sowohl um die beiden Röhren D und E, als auch um den Cylinder A mit dem Boden des Wasserbehälters B zu

verbinden. Die zwei Röhren D und I bilden so einen einzigen ununterbrochenen Canal, welcher vom Kessel aus

oben in den Cylinder A führt. Das obere Röhrenende ist

mit einem conischen Ventil J versehen, welches sich nach

unten zu öffnet. Die zweite Röhr E reicht beinahe bis

zum Boden des Kessels hinab, und ist unten ebenfalls offen, während ihre obere

Mündung durch ein ähnliches, nach unten sich öffnendes Ventil K, welches nur größer ist, verschlossen wird. Die beiden Ventile sind mit

Verbindungsstangen L, M versehen, welche durch am

Cylinderdeckel angebrachte Stopfbüchsen gehen, und oben mit durchbrochenen Köpfen

N, O versehen sind, die dieselben mit dem Hebel P zusammenhängend machen. Dieser Hebel dreht sich um

eine Achse Q, welche von einer Stütze getragen wird, die

oben auf den Wasserbehälter B aufgeschraubt ist. Der

kürzere Hebelarm ist mit einem verstellbaren Gegengewichte R versehen. Der längere Hebelarm bildet einen rechtwinkeligen Rahmen S, welcher zur Aufnahme eines im Gleichgewicht

gehaltenen Kastens T von Eisenblech bestimmt ist. Dieser

Kasten läßt sich um die Achse U in dem Rahmen

drehen.

Das Wasser wird durch die Röhre V zugeführt, in welcher

sich ein Hahn W befindet, der durch einen Hebel mit dem

Schwimmer X gedreht wird. Der Hahn ist so gestellt, daß

er auch dann noch eine ganz geringe Wassermenge durchfließen läßt, wenn der

Schwimmer X

zu seiner größten Höhe

gestiegen ist; mit anderen Worten, der Wasserzufluß aus der Röhre V kann nie gänzlich unterbrochen werden, wie hoch auch

der Wasserstand in dem Behälter B steigen mag. Das Ende

der Röhre V ist so gebogen, daß die Ausflußmündung über

den Kasten T zu liegen kommt.

Um die Wirkung dieses Apparates zu erklären, wollen wir annehmen daß der Wasserstand

im Kessel ein wenig unter die Mündung der Röhre D gefallen ist, und daß sich folglich in der Röhre D, I Dampf befindet. Da beständig Wasser in den Kasten

T zufließt, so bekommt derselbe endlich das

Uebergewicht über das Gewicht R; das lange Hebelende

nimmt bei seiner Abwärtsbewegung die Stangen L, M mit

sich, und öffnet so die Ventile J, K, die dann den Dampf

aus dem Kessel in den Cylinder A strömen lassen. Zu

gleicher Zeit trifft der vorstehende Winkel Y an dem

Kasten T auf den an dem Wasserbehälter B befestigten Aufhälter Z,

so daß der Kasten eine schiefe Lage annimmt, und seinen Inhalt in den Behälter B ausgießt. Nachdem das Wasser ausgeflossen ist, bekommt

das Gewicht R wieder die Oberhand, hebt den leeren

Kasten, und schließt so die beiden Ventile wieder. So lange die Ventile offen waren,

konnte sich der Cylinder A mit dem Dampf füllen, welcher

aber, nachdem sich die Ventile geschlossen haben, augenblicklich condensirt wird, da

der Cylinder A außen mit kaltem Wasser umgeben ist. Das

auf diese Weise hervorgebrachte Vacuum veranlaßt das mit einer Feder versehene

Ventil a sich nach einwärts zu öffnen, so daß sich der

Cylinder A mit Wasser aus dem Behälter B füllt. Die nachfolgende Bewegung des Hebels öffnet die

beiden Ventile I, K wieder, und der Dampf steigt wie

vorhin wieder in der Röhre D, l in die Höhe, drückt auf

die Oberfläche des Wassers im Cylinder A, und zwingt

dasselbe durch die Röhre E in den Kessel abzufließen.

Diese Wirkung erneuert sich periodisch, bis der Wasserspiegel im Kessel über die

Mündung der Röhre D steigt, wodurch der Zutritt des

Dampfes in diese Röhre abgesperrt, und der abwechslungsweisen Condensation im

Cylinder Einhalt gethan wird. In den Kessel gelangt dann kein Wasser mehr, obgleich

sich die Ventile J, K zeitweise öffnen, bis endlich

wieder Dampf durch die Röhre D, I in die Höhe steigt,

wodurch dann dem Kessel wieder wie vorhin Wasser zugeführt wird.

Eine Eigenthümlichkeit dieses Speisungsapparates ist, daß das Spiel der Ventile genau

nach dem Wasserbedarf im Kessel langsamer oder schneller vor sich geht. Sollte z. B.

einmal das Wasser in dem Kessel tief stehen, so werden die periodischen

Dampfcondensationen in

dem Cylinder A rasch vor sich gehen, da das Wasser im

Behälter schnell abnimmt, und der Schwimmer X folglich

den Zuflußhahn weiter öffnet. Der Kasten T wird sich

deßhalb schneller füllen, und in gleichem Verhältnisse das Dampf- und

Wasserventil häufiger öffnen. Damit sich die Ventile leicht öffnen lassen, ist der

Schlitz im Kopfe der Ventilstange M etwas länger

gemacht, als der Hebel hoch ist, so daß, wenn letzterer anfängt sich zu bewegen, er

allein auf das kleine Ventil I wirkt. Da dieses Ventil

nahe am Drehungspunkte des Hebels liegt, so kann der gefüllte Kasten T dasselbe leicht öffnen, und ist es einmal offen, so

hebt der einströmende Dampf den Druck auf das große Ventil auf, welches alsdann von

selbst niedersinkt. Um die zu rasche Entleerung des Gefäßes T und das zu schnelle Indiehöhesteigen desselben zu verhüten, ist eine

verstellbare Deckelplatte b quer über die Gefäßmündung

geschraubt. Durch dieselbe wird der Wasserausfluß verzögert, und der Hebel lange

genug niedergedrückt erhalten, um dem Wasser im Cylinder A die gehörige Zeit zu lassen, in den Kessel übergehen zu können.

Aus dem eben Beschriebenen ist ersichtlich, daß bei dieser schätzbaren Erfindung die

Speisung des Kessels nicht von der Wirkung eines im Kessel angebrachten Schwimmers,

oder einer ähnlichen Vorrichtung abhängig ist, sondern daß sie durch Oeffnen und

Schließen einer offenen Röhre und zwar durch das Steigen und Fallen des Wassers

selbst bewerkstelligt wird. Stellt man den Apparat gesondert auf, und versieht man

denselben mit mehreren Röhrenpaaren, die mit ebenso vielen Dampfkesseln in

Verbindung sind, so kann derselbe zur Speisung mehrerer Kessel verwendet werden. Der

beschriebene Apparat ist seit einiger Zeit in der großen Zeugdruckerei der HHrn. Todd und Higginbotham zu

Glasgow mit dem besten Erfolg im Gebrauch.

Der Erfinder, Hr. Gray, schlug noch zwei Modificationen

vor, wovon die eine durch eine sich beständig drehende Kurbel, welche auf den

Ventilhebel wirkt, thätig ist, während die andere den Hebel gar nicht hat, sondern

ihre Bewegung von Schwimmern erhält, die sich auf einer verticalen Spindel befinden,

welche in dem Condensationscylinder untergebracht ist.

Tafeln