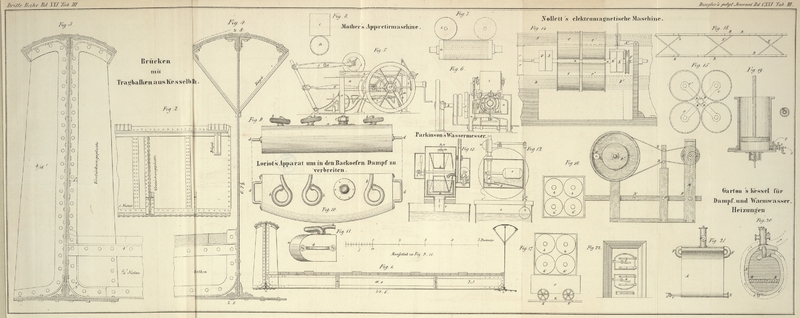

| Titel: | Maschine zum Appretiren baumwollener etc. Gewebe, welche sich James Mather und Thomas Edmeston zu Pilkington in Lancashire, am 5. September 1850 patentiren ließen. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. XLV., S. 194 |

| Download: | XML |

XLV.

Maschine zum Appretiren baumwollener etc. Gewebe,

welche sich James

Mather und Thomas

Edmeston zu Pilkington in Lancashire, am 5. September 1850 patentiren ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai

1851, S. 275.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Mather's Maschine zum Appretiren baumwollener etc.

Gewebe.

Das Wesentliche dieser neuen Appretirmethode besteht in der Anwendung einer Walze,

welche auf dem zu behandelnden Zeuge in der Richtung seiner Breite hin- und

herbewegt wird.

Fig. 5 stellt

eine solche Maschine, worin der Zeug seine Vollendung erhält, im Seitenaufrisse,

Fig. 6 in

der Endansicht dar. Die Figuren 7 und 8 sind

besondere Ansichten derjenigen Theile, welche unmittelbar auf den Zeug einwirken.

a, a, a ist das Maschinengestell, b die Hauptwelle, auf welcher ein Stirnrad c befestigt ist, das in ein anderes an einer

Transversalwelle befestigtes Stirnrad greift. An dieser Welle befindet sich eine

Scheibe e, e mit einem Schlitz welcher einen Stift f aufnimmt, der mit einer Lenkstange g verbunden ist. Das andere Ende der letzteren ist mit

dem einen Arme eines schwingenden Rahmens h verbunden.

Dieser Rahmen schwingt unten um eine Achse i und steht

oben mit den Stangen j, j in Verbindung, welche durch

eine Querstange k an einander gekuppelt sind. Die

Stangen j, j nehmen die Achse einer Walze l auf.

Indem nun die Achse d rotirt, setzt der Kurbelzapfen f vermittelst der Stange g

den Rahmen h in Schwingung und ertheilt somit der Walze

l eine vor- und rückwärts gehende Bewegung,

welche hinsichtlich ihrer Ausdehnung durch die Stellung des Zapfens f in seinem Schlitze regulirt werden kann. An beiden

Enden des Gestells befindet sich ein Träger m mit

Lagern, welche auf- und nieder verschiebbar sind, und die Achse der

Längenwalze n, n aufnehmen. Diese Lager liegen auf

Schrauben o, welche in Muttern laufen, die an das

Maschinengestell befestigt sind. Durch Umdrehung dieser Schrauben kann die Walze n, n gehoben oder niedergelassen und in einer

horizontalen Richtung adjustirt werden. Eine an der Querwelle p, p befestigte endlose Schraube q, u greift

in die Zähne eines Schraubenrades v, welches an einem

Ende der Achse der Walze n gelagert ist.

Die Welle p enthält ferner ein Sperrrad r, in dessen Zähne von einem um p lose drehbaren Hebel s aus ein Sperrkegel

fällt. An eine der Stangen j ist eine Hervorragung t befestigt, welche, indem sie auf diese Weise

gleichzeitig mit der Walze l vorwärts getrieben wird,

mit dem Hebel s in Berührung kommt, und auf diese Weise

den Sperrkegel veranlaßt dem Sperrrade r eine partielle

Drehung zu ertheilen, welche durch Vermittelung der Schraube q und des Rades v eine langsame Drehung der

Walze n zur Folge hat. Bei der rückgängigen Bewegung der

Walze l gestattet der Theil t dem Hebel s vermöge des Gewichtes u seine vorherige Lage wieder einzunehmen.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Der zu behandelnde Zeug wird auf die

Walze n, n gerollt. Zu diesem Zweck hebt man die Walze

l in die Höhe und schraubt die Walze n, n nieder; hierauf schraubt man die letztere wieder in

die Höhe und läßt die Walze l mit ihrem eigenen Gewichte

auf die Zeugwindungen drücken. Setzt man nun die Hauptwelle in Rotation, so bewegt

sich die Walze l auf der Oberfläche des auf der Walze

n aufgewickelten Zeuges hin und her. Bei jeder

Vorwärtsbewegung kommt der Theil t mit dem Hebel s in Berührung und ertheilt mit Hülfe des Sperrrades r der Walze n, n eine langsame

Rotation, wodurch ein neues Stück der Zeugfläche unter die Walze kommt So geht die

Operation fort, bis eine genügende Pressung stattgefunden hat, um dem Zeug die

verlangte Vollendung zu ertheilen. Da sich die Walze in der Richtung der Breite des

Zeugs bewegt, so wird derselbe zugleich gestreckt. Das auf diese Weise zu

behandelnde Fabricat kann in feuchtem oder trockenem Zustande auf die Walze n gebracht werden; man kann es auch der Einwirkung der

Wärme aussetzen, indem man die Walze von innen mit Dampf erwärmt.

Soll diese Maschine zum Waschen oder Walken von Wollenzeugen angewendet werden, so

setzen wir die Walze n in einen Trog und lassen einen

Theil ihrer Pheripherie in Seifenwasser tauchen, welches durch Anwendung von Dampf

auf der geeigneten Temperatur erhalten wird.

Tafeln