| Titel: | Pneumatische Federn, Buffer, Pumpen und Stopfbüchsen, welche sich Julian Bernard zu Glasgow am 4. Oct. 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. LX., S. 266 |

| Download: | XML |

LX.

Pneumatische Federn, Buffer, Pumpen und

Stopfbüchsen, welche sich Julian

Bernard zu Glasgow am 4. Oct. 1850 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1851, S.

333.

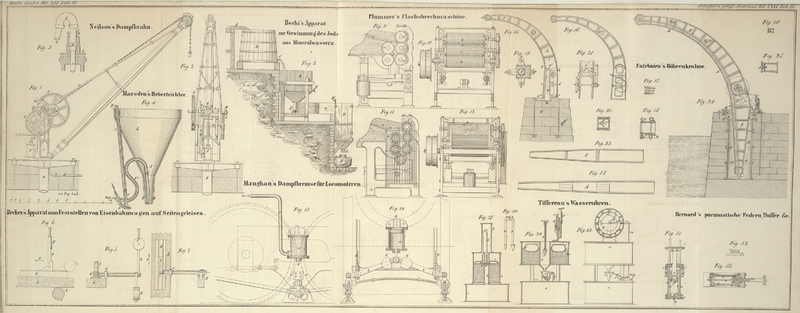

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bernard's pneumatische Federn, Pumpen und Stopfbüchsen.

Fig. 31 stellt

eine dieser Erfindung gemäß construirte hydrostatische Presse im

Verticaldurchschnitte dar. a ist ein metallener

Cylinder, welcher mit einer biegsamen Röhre b versehen,

und an beiden Enden offen ist. Derselbe besitzt oben eine Flansche c, mit welcher er auf zwei Trägern d aufsitzt; auch unten, wo er sich conisch erweitert,

ist er mit einer Flansche versehen. Die biegsame Röhre b, welche vorzugsweise aus vulcanisirtem Kautschuk besteht, wird an dem

unteren Ende zwischen der inneren Fläche des Cylinders und der äußeren Fläche des

conischen Theiles e festgeklemmt.

Der Theil e, welcher in Fig. 32 abgesondert

abgebildet ist, besitzt eine Flansche f, womit er an die

untere Flansche des Cylinders a festgeschraubt ist. Der

conische Theil e und die innere conische Fläche des

Cylinders a sind mit Rinnen versehen, um der biegsamen

Röhre einen sicheren Halt darzubieten. Das andere Ende der Röhre b ist über das conische Ende des Kolbens g

gezogen und ein nach innen conischer Ring h darüber

gedeckt; mittelst der Schraube i und der conischen

Scheibe j wird dann das Ende der Röhre gehörig

befestigt. k ist eine Röhre, mittelst deren das Wasser

in die Röhre b gepreßt wird, und zwar durch eine in dem

conischen Theile e befindliche Oeffnung, welche mit

einem Ventile l versehen ist. Wird nun durch die Röhre

k Wasser in die Röhre b

gepreßt, so drückt dieses den Kolben aufwärts. Soll dann der Druck aufgehoben

werden, so läßt man das Wasser durch eine zweite in dem conischen Theil e befindliche mit einem Ventil versehene Oeffnung ab.

Der Cylinder a dient als Führung und Widerlage für die

Röhre b, welche das zum Betrieb der Presse dienliche

Wasser aufnimmt und eine Stopfbüchse in dem Deckel a′ des Cylinders unnöthig macht.

Fig. 33 ist

ein Längendurchschnitt des verbesserten Bufferapparats. a ist ein Metallcylinder, welcher an das Untergestell des Wagens befestigt

ist; b eine biegsame Röhre, welche mit dem einen Ende

vermittelst des conischen Theiles e an den Cylinder, mit

dem andern Ende vermittelst des Ringes h, der Schraube

i und der Scheibe j an

das conische Ende der Bufferstange m befestigt ist. Die

Schraube i ist im vorliegenden Falle durchbohrt, um eine

Stange n aufzunehmen, welche an das Endstück e befestigt ist, und durch die Schraube i in die hohle Bufferstange hineinragt, wodurch die

letztere eine Führung erhält. Nachdem die Röhre b an die

Bufferstange befestigt worden ist, wird diese zurückbewegt, bis der Kopf der

Schraube i das Endstück e

beinahe berührt. Dann wird der durch das Einschlagen der Röhre b entstehende ringförmige Raum durch eine in dem Theile

e befindliche Ventilöffnung gefüllt. Zieht man nun

die Bufferstange aus, so nimmt das Wasser die durch die punktirte Linie angedeutete

Lage ein. Um den übrigen Raum der Röhre b auszufüllen,

läßt man durch das Ventil l Luft zu. Da das Wasser

unzusammendrückbar ist, so kann das Ende der Bufferstange nie so weit zurückgedrängt

werden, daß es mit dem Endstücke e in Berührung kommt,

was der Fall seyn könnte, wenn die Röhre b nur Luft

enthielte. Nach dem nämlichen Princip lassen sich pneumatische Federn für

verschiedene nützlich Zwecke construiren. Auch bei Luft- und Wasserpumpen

können solche biegsame nach innen umgeschlagene Röhren mit Erfolg angewendet

werden.

Tafeln