| Titel: | Die Wasseruhren von C. Th. Tiffereau in Paris; patentirt für England am 3. Oct. 1850. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. LXI., S. 268 |

| Download: | XML |

LXI.

Die Wasseruhren von C. Th. Tiffereau in

Paris; patentirt für England am 3. Oct. 1850.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1851, S.

323.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

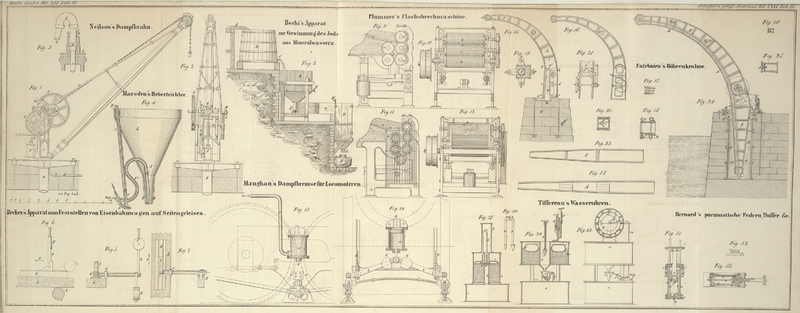

Tiffereau's Wasseruhren.

Das Wesentliche dieser neuen Wasseruhren besteht in der Anwendung eines auf einem

Schwimmer angebrachten Hebers zur Entleerung des Wassers.

Fig. 27 stellt

eine solche Wasseruhr im Verticaldurchschnitt dar. a ist

der Wasserbehälter, welcher mittelst des Hebers b

allmählich entleert wird. Das eine Ende dieses Hebers ist an einem auf dem Wasser

des Behälters a liegenden Schwimmer c befestigt, das andere Ende desselben erstreckt sich in

eine Röhre d in der Mitte des Behälters, durch welche

das Wasser in den Behälter e entleert wird, der die

Basis der Uhr bildet.

In Folge dieser Anordnung bleibt die Lage der Mündung des Hebers bezüglich der

Oberfläche des Wassers in a unverändert, so daß ein

gleichförmiger Ausfluß stattfinden muß. An jeder Mündung des Hebers ist eine kleine

Schüssel f so befestigt, daß sie höher und niedriger

gestellt werden kann, um die Menge des in einer gegebenen Zeit entleerten Wassers zu

reguliren. g ist ein Gehäuse, welches den oberen Theil

des Hebers umschließt. Mit dem Behälter a ist ferner ein

Wasserstandszeiger, aus einer Glasröhre bestehend, verbunden. Das Sinken des

Wasserstandes in Folge des Ausflusses durch den Heber kann nun zum Messen der Zeit

benützt werden, indem man an der Seite der Glasröhre eine eingetheilte Scale oder

oben an dem Heber einen Zeiger anbringt, welcher auf der äußeren Seite des Gehäuses

g an einer Scale sich bewegt. Oder man kann an den

Heber eine Zahnstange befestigen, welche in ein Rad greift, dessen Achse vorn an

einem in Stunden und Minuten eingetheilten Zifferblatte einen Zeiger enthält.

Um den Behälter a, nachdem er sich beinahe ganz entleert

hat, wieder zu füllen, nimmt man ihn von dem Behälter e

ab, und gießt das Wasser aus dem letzteren wieder in a,

bis es auf der nämlichen Stunde an dem oberen Theile der Scale steht, auf der es zuletzt unten stand.

Das Wasser welches während des Umfüllens aus dem Heber geflossen war, muß wieder in

den Behälter a gegossen werden; nachdem man beobachtet

Hat, in welchem Maaße dieses Wasser den Wasserstand erhöht, läßt man die doppelte

Quantität durch einen kleinen Hahn ab, weil sonst die durch den Apparat angezeigte

Zeit hinter der wirklichen Zeit zurückbliebe.

Fig. 28 stellt

eine andere verbesserte Wasseruhr in der Frontansicht, Fig. 29 im

Verticaldurchschnitte, rechtwinkelig durch Fig. 28 geführt, dar. a ist der Wasserbehälter, b

ein in Fig.

30 abgesondert dargestellter Heber, dessen einer Schenkel durch den Deckel

des Behälters a geht und an den Schwimmer c befestigt ist, während der andere Schenkel sich in die

Röhre d hinaberstreckt. Im vorliegenden Falle wird die

Menge des durch den Heber entleerten Wassers mittelst eines Hahns h regulirt. Das untere Ende der Röhre d ist conisch; von ihm fließt das Wasser in einen Heber

i mit trichterförmiger Oeffnung.

Dieser Heber ist an einem Hebel j, Fig. 28, angebracht,

welcher an seinem entgegengesetzten Ende mit einem Gegengewicht k versehen ist. Indem nun das Wasser in dem Heber i sich anhäuft, drückt sein Gewicht den Hebel j an dieser Seite herab, bis er auf dem Träger l aufzuliegen kommt; das Niveau des Wassers in der

Schüssel dieses Hebers steigt alsdann über die Biegung, so daß sich alles in dem

Heber enthaltene Wasser entleeren muß. Da jetzt auf dieser Seite das Gewicht

reducirt ist, so wird der Hebel durch das Gegengewicht k

gehoben. Die abwechselnden Bewegungen des Hebels j

werden durch die Stange m einem um o drehbaren Hebel mitgetheilt, welcher einen in die

Zähne des Sperrrades q greifenden Sperrhaken enthält.

Dieses Rad wird daher durch die intermittirenden Impulse, welche den Oscillationen

des Hebels j entsprechen, in Umdrehung gesetzt, während

ein Sperrkegel r die rückgängige Bewegung verhütet. Ein

geeignetes Uhrwerk theilt die Bewegung den auf einem Zifferblatte laufenden Zeigern

s, t mit.

Tafeln