| Titel: | Einfaches und ökonomisches Verfahren um das Jod aus den Mineralwässern etc. zu gewinnen; von Emil Bechi in Florenz. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. LXVIII., S. 289 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Einfaches und ökonomisches Verfahren um das Jod

aus den Mineralwässern etc. zu gewinnen; von Emil Bechi in

Florenz.

Aus dem Journal de Pharmacie, Juli 1851, S.

5.

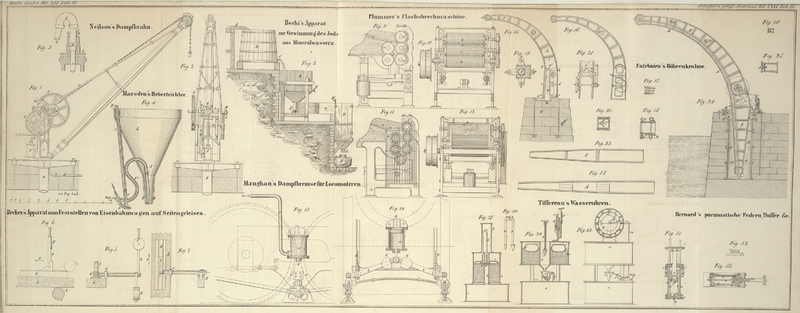

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Bechi's Verfahren um das Jod aus den Mineralwassern etc. zu

gewinnen.

Die Anwendungen des Jods und seiner Verbindungen in der Arzneikunde und in der

Technik, welche täglich zahlreicher werden, veranlaßten die Akademie der schönen

Künste zu Florenz im Jahr 1849 einen Preis auszuschreiben „für ein

wohlfeiles und leicht ausführbares Verfahren, um das Jod aus den Mineralwässern,

überhaupt aus allen seinen natürlichen und künstlichen Verbindungen

abzuscheiden.“

Die Methode welche ich nach zahlreichen Versuchen vorschlage, sowohl um das Jod aus

den künstlich jodirten Bädern wieder zu gewinnen, als auch um es aus den

salzhaltigen Quellen Toscana's abzuscheiden, welche es in sehr geringer Menge

enthalten, ist von den bisher zu diesem Zweck angewandten Verfahrungsarten ganz

verschieden und empfiehlt sich als leichter ausführbar und ökonomischer. Sie gründet

sich auf die Eigenschaft des Kohlenstoffs, das Jod

zurückzuhalten und es dann mit Leichtigkeit an basische Körper abzugeben.

Das Jod wird aus jeder Flüssigkeit, worin es aufgelöst ist, durch den Kohlenstoff

welcher es auf der Oberfläche seiner Molecüle fixirt, vollständig niedergeschlagen.

Folgender Versuch zeigt, mit welcher Genauigkeit das Jod von dem Kohlenstoff

absorbirt oder zurückgehalten wird: nachdem ich Jod in destillirtem Wasser aufgelöst

hatte, fetzte ich Kohle zu, deren Gewichtszunahme dem Gewicht des Jods entsprach

welches ich in der Flüssigkeit aufgelöst hatte.

Das Absorptionsvermögen der Kohlen für das Jod entspricht im Allgemeinen ihrem

relativen Entfärbungsvermögen. Ich fand, daß der gebrannte Kienruß ein bedeutendes

Absorptionsvermögen besitzt. 1 Gran Jod wurde in demselben Zeitraum durch 6 Deniers

Holzkohle, 2 Deniers Kienruß und 1¾ Deniers Thierkohle absorbirt. Je

zertheilter die Kohle ist, desto größer ist natürlich ihre absorbirende Oberfläche;

ich ziehe daher den

Kienruß vor, weil er bei seinem bedeutenden

Fällungsvermögen wohlfeiler als die Thierkohle ist.

Die Kohle, auf welche Jod niedergeschlagen wurde, hält dasselbe gerade so zurück, wie

ein gefärbter Zeug den Farbstoff. Setzt man z. B. solche Kohle in einer Retorte

einer starken Hitze aus, so erhält man daraus nur schwache Spuren von Jod, es müßte

denn die Kohle das Jod in großem Verhältniß absorbirt haben. Das Chlor, welches doch

das Jod aus seinen meisten Verbindungen so leicht abscheidet, entzieht es der Kohle

nicht, selbst nicht mit Beihülfe der Wärme. Kaltes oder heißes Wasser entzieht der

Kohle nicht die geringste Menge Jod; deßgleichen der Alkohol, welchen man doch als

ein Lösungsmittel des Jods betrachten kann.

Man muß daher die jodhaltige Kohle mit einer Substanz behandeln, welche eine große

Verwandtschaft zum Jod hat und mit demselben eine innige Verbindung bilden kann, z.

B. Aetzkali.

Behandelt man die jodhaltige Kohle mit einer Auflösung von Aetzkali, so bildet sich sogleich Jodkalium mit einer kleinen Menge

jodsauren KalisDa das jodsaure Kali im Wasser schwer auflöslich ist, so muß man von

letzterem die erforderliche Menge anwenden um dieses Salz der Kohle gänzlich

zu entziehen. gemischt; die Reaction ist folgende:

6I + 6K O

= K O, I O5 + 6K I.

Schüttelt man die jodhaltige Kohle in einer Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul,

welche Eisenoxydul suspendirtMan schlägt aus der Eisenvitriollösung das Eisenoxydul durch Aetzkali nieder,

weil die Flüssigkeit ohne Nachtheil ein wenig schwefelsaures Kali enthalten

kann. enthält, so bildet sich Eisenjodür, welches sehr auflöslich

ist, und Eisenoxyd, welches sich niederschlägt:

3F e O + I = F e I + E e2

O3.

Die Kohle, welche ihr Jod an die eine oder andere Flüssigkeit abgegeben hat,

absorbirt nach dem Auswaschen neuerdings Jod, welches man ihr wieder mittelst des

beschriebenen Verfahrens entziehen kann.

Nachdem ich nun die allgemeinen Grundlagen auseinandergesetzt habe, auf welchen meine

Methode das Jod abzuscheiden beruht, will ich auf die Details derselben übergehen

und einige Resultate ihrer Anwendung im Großen mittheilen.

Ich verarbeitete ein Fäßchen des jodhaltigen Quellwassers von Casirocaro in Toscana,

indem ich die in demselben enthaltenen Jodverbindungen entweder mittelst Chlor oder

mittelst der Säuren zersetzte.

Ich ziehe nach meinen Erfahrungen eine Mischung von 1 Th. Schwefelsäure und 2 Theilen

Salpetersäure vor, weil diese Flüssigkeit nicht nur die Eigenschaft besitzt, die

Jodverbindungen sehr gut zu zersetzen, sondern auch ohne merklichen Nachtheil in

Ueberschuß zugesetzt werden kann. Dennoch würde ich dem Chlor den Vorzug geben, wenn

man ein sicheres Mittel hätte, um dessen Wirkung auf die Zersetzung der

Jodverbindungen zu beschränken, so daß ein Ueberschuß von Chlor nicht auf das frei

gewordene Jod wirken könnte; diese Gränze ist aber schwer zu erkennen, besonders

wenn man im Großen arbeitet, so daß man dann ziemlich viel Jod verlieren kann.

Wenn die Zersetzung der Jodverbindungen beendigt ist, leite ich das Wasser in ein

Filter (von der Form eines Verdrängungsapparats), worin sich ein hinreichendes

Quantum gebrannter Kienruß befindet. Da das Wasser in diesem Filter mehrere

Kohlenschichten durchdringen muß, so wird ihm das Jod vollständig entzogen. Ohne

Anwendung eines solchen Filters müßte man das Wasser mehrere Stunden mit Jod in

Berührung lassen, damit letzteres vollständig abgeschieden wird.

Nachdem ich die Kohle ausgewaschen habe, versetzte ich sie mit dem hydratischen

Eisenoxydul und rühre die breiartige Mischung gut um. Diese Mischung bringe ich

wieder auf das Verdrängungsfilter, und gieße mehrmals Wasser auf, um alles gebildete

Eisenjodür auszuziehen.

Die Flüssigkeit, welche das Jodeisen aufgelöst enthielt, wurde in einem Gefäße

gesammelt und dann mit Kupfervitriol behandelt, um Jodkupfer zu erhalten, welches

gesammelt und in einer Retorte mit Braunstein und Schwefelsäure erhitzt, alles darin

enthaltene Jod entband.

Die Kohle welche zu dieser Operation gedient hatte, wurde in ein Gefäß gebracht

welches Wasser und Salzsäure enthielt, um das zurückgebliebene Eisenoxydul oder Oxyd

auszuziehen und sie so gereinigt zu einer neuen Operation verwenden zu können.

Obgleich die Behandlung der jodhaltigen Kohle mit Aetzkali gute Resultate geben kann,

so ist nach meiner Meinung die Anwendung des hydratischen Eisenoxyduls doch

vorzuziehen: 1) weil letzteres ein sehr auflösliches Eisenjodür bildet, das sehr

leicht von der Kohle abzusondern ist, während das Aetzkali schwerlösliches jodsaures Kali

erzeugt, daher man größere Wassermengen anwenden müßte um dasselbe aufzulösen; 2)

weil man aus dem Eisenjodür nach der Methode von Baup

leicht Jodkalium oder Jodnatrium bereiten kann, welche im Handel sehr gesucht sind;

3) weil man aus der entstehenden Flüssigkeit das Eisenjodür direct erhalten kann,

indem man dieselbe in einer tubulirten Retorte abdampft, durch welche man einen

Strom Wasserstoffgas leitet, damit sich kein basisches Eisenjodid bildet.

Das Eisenjodür wird bekanntlich in der Arzneikunde häufig angewandt und ist daher

leicht verkäuflich.

Endlich kann man auch die Flüssigkeit welche das Eisenjodür enthält, in einem

eisernen Kessel zur Trockne abdampfen und den Rückstand in eine Retorte mit

Braunstein und Schwefelsäure bringen, um das Jod abzuscheiden und in einer Vorlage

zu verdichten. — Man kann aber auch die Methode anwenden welche Serullas für die Varecsoda benutzte, nämlich das Jod

mittelst Kupfervitriol niederschlagen. Gerade hierzu empfahl ich weiter oben, das

Eisenoxydul so darzustellen, daß es im Eisenvitriol suspendirt ist, denn wenn man

dieses Salz dem Eisenjodür zusetzt, so erzielt man bekanntlich die vollständige

Fällung des Kupferjodürs.

Der Apparat zur Anwendung meines Verfahrens im Großen

besteht:

1) Aus einer großen Kufe, in die man das Wasser der jodhaltigen Quelle laufen läßt

und in welcher die in demselben aufgelösten Jodverbindungen mittelst der angegebenen

Mischung von Schwefelsäure und Salpetersäure zersetzt werden müssen.

2) Aus einem unter dieser Kufe angebrachten Behälter, ähnlich einem

Verdrängungsfilter, in welchen man den gebrannten Kienruß zum Niederschlagen des

Jods gibt. Am Boden dieses Filters bringt man einen Schwamm an, damit durch das

Filtriren keine Kohle mitgerissen werden kann; unter dem Schwamm befindet sich ein

Rohr, um das Filtriren aufzuhalten, wenn es zu rasch erfolgen sollte. Das Filter ist

mit einer Art Schutzbrett versehen, durch welches die Kohle in das zweite

Verdrängungsfilter geschafft wird, nachdem sie mit reinem Wasser ausgewaschen

wurde.

3) Aus einem zweiten Filter, worin das Eisenoxydul mit der jodhaltigen Kohle gemengt

und umgerührt werden muß, worauf man die Masse mit Wasser behandelt, um das gebildete Eisenjodür

auszuziehen.

Beim Auslaugen der Masse, welche das Eisenjodür enthält, muß man besorgt seyn

dieselbe soviel als möglich zu erschöpfen, und zwar mit der geringsten Menge Wasser,

damit man nicht zu große Massen von Flüssigkeit abzudampfen hat. Die Kohle muß daher

zu wiederholtenmalen ausgelaugt werden und nicht auf einmal.

Die bei dieser Behandlung zurückbleibende Kohle bringt man in eine hölzerne Kufe,

welche Wasser enthält, das mit Salzsäure geschärft ist, um das in der Kohle

enthaltene Eisenoxydul oder Oxyd auszuziehen.

Beschreibung der AbbildungFig. 8.

A Rinne, welche das Quellwasser herbeiführt.

B Kufe, in welcher die Zersetzung der im Wasser

aufgelösten Jodverbindungen vorgenommen wird.

C Rinne, durch welche das Wasser nach der Zersetzung der

Jodverbindungen ablauft.

D erstes Verdrängungs-Filter, worin das Jod auf

die Kohle niedergeschlagen wird.

E Canal, durch welchen das Wasser nach der Abscheidung

des Jods ablauft.

F Schutzbrett, durch welches man die jodirte Kohle aus

dem Filter herausschafft.

G Behälter, welcher die jodirte Kohle aufnimmt; aus ihm

gelangt sie in das zweite Verdrängungs-Filter.

H Schutzbrett um die Kohle in das Filter bringen zu

können.

K zweites Verdrängungs-Filter, um das Jod der

Kohle zu entziehen und das auflösliche Jodür zu bilden.

L kleines Gehäuse für den Schwamm, welcher die Kohle

zurückhalten muß.

M beweglicher Behälter zum Forttragen der filtrirten

Flüssigkeit.

Tafeln