| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Centrifugalapparate für die Zuckerfabrication, welche sich Henry Bessemer, Ingenieur in London, am 31. Julius 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. LXXXII., S. 334 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Verbesserungen in der Construction der

Centrifugalapparate für die Zuckerfabrication, welche sich Henry Bessemer, Ingenieur in

London, am 31. Julius

1850 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai

1851, S 295.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

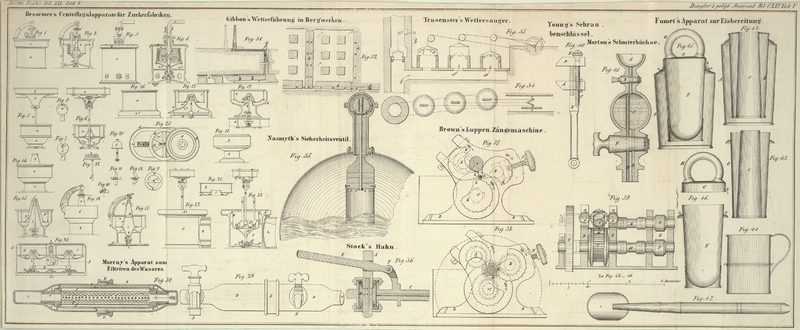

Bessemer's Centrifugalapparate für Zuckerfabriken.

Nachdem der Zuckersaft aus dem Zuckerrohr ausgepreßt wurde, wo er mit kleinen

Rohrtheilchen vermengt ist, bringt man ihn in den Centrifugal-Filtrirapparat,

um diese Ueberreste wieder vom Safte zu trennen. Dann läutert man den filtrirten

Saft auf bekannte Weise und trennt durch einen Centrifugal-filtrirapparat die

in dem Safte schwebenden geronnenen Substanzen von dem Safte. Der geläuterte und

filtrirte Saft wird hierauf gewöhnlich in einer offenen Pfanne abgedampft; zur

Beschleunigung dieser Operation lasse ich den Saft durch die Centrifugalkraft in

eine in der Mitte der Siedepfanne befindliche Röhre heben, deren oberer Theil mit

vielen kleinen Löchern versehen ist, damit der gehobene Saft in Folge der Rotation

der Röhre sich als ein feiner Regen über die ganze Fläche der Pfanne verbreite.

Centrifugal-Filtrirapparat für das

Klärsel.

Beim Processe des Raffinirens bringe ich das Klärsel in einen

Centrifugal-Filtrirapparat, um die geronnenen und andern Substanzen von ihm

abzusondern. Dieser Apparat ist in Fig. 1 im Aufriß, in

Fig. 2 im

Verticaldurchschnitte dargestellt. a ist das äußere

Gehäuse der Maschine, welches mit einem geneigten Boden versehen ist, damit die

filtrirte Flüssigkeit nicht nach der Achse gelangen kann; zum Ablassen der

Flüssigkeit dient eine im den Raum a′ eingesetzte

Röhre. In der Mitte des Bodens befindet sich eine Schüssel a2 mit einer Pfanne b, worin das untere Ende der Achse c rotirt, während ihr oberes Ende in einem durch den

krummen Arm e mit dem Gehäuse a verbundenen Lager läuft. An der Achse c ist

die Centrifugaltrommel h befestigt, welche aus einer

flachen Scheibe h′ besteht, die durch zwei hohle

schmiedeiserne, mit der Achse festverbundene Kegel h2 und h3 getragen wird.

Oben erweitert sich die Trommel, weiter unten befindet sich eine Reihe von Schabern

i, i an einem gebogenen Arm j, dessen röhrenförmige Achse j′ frei

über die rotirende Welle c paßt. Dieser cylindrische

Theil endigt sich in eine Rolle k, welche dazu dient,

die Schaber i in unabhängige Drehung zu versetzen.

An dem oberen Ende der Welle c befindet sich gleichfalls

eine Rolle m, durch welche die Bewegung der Trommel h mitgetheilt wird. Wenn nun beide Rollen an der Achse

der Treibwelle, von welcher die Bewegung ausgeht, gleichen Durchmesser haben, die

Rolle k aber etwas kleiner ist als die Rolle m, so werden sich die Schaber i schneller als die Trommel bewegen. Der Syrup stießt durch die Röhre p in die Maschine; die flüssigen Theile werden vermöge

der Centrifugalkraft durch die durchlöcherte Trommel getrieben, während die festen

oder geronnenen Substanzen in der Trommel zurückbleiben. Da sich aber die geneigten

Schaber etwas rascher als die Trommel bewegen, so heben sie die abgelagerten

Substanzen in den oberen erweiterten Theil der Trommel, welcher gleichfalls

durchlöchert ist. Hier unterliegt die gehobene Substanz einer weit kräftigeren

Centrifugalwirkung, wodurch sie hinreichend getrocknet wird, um ein nachheriges

Pressen überflüssig zu machen.

Wenn der Apparat einige Stunden in Thätigkeit gewesen ist und die festen Substanzen

in der Erweiterung in der Trommel sich angehäuft haben, so setzt man die Maschine in

Stillstand und nimmt diese Substanzen heraus, worauf die Procedur fortgesetzt werden

kann. Die Trommel ist sowohl an dem erweiterten als auch an dem schmäleren Theil mit

Filz oder einem anderen filtrirenden Material überzogen.

Da es unter gewissen Umständen unvortheilhaft ist, das Klärsel in großem Maaße mit

der atmosphärischen Luft in Berührung zu bringen, so habe ich einen Apparat

construirt, welcher in Fig. 3 im Aufriß und in

Fig. 4 im

Verticaldurchschnitt dargestellt ist. Das Gehäuse a wird

durch die Scheidewand a′ in zwei Kammern a2 und a3 getheilt; in der

Mitte der Maschine befindet sich eine röhrenförmige Welle b, welche durch die an dem Deckel d der oberen

Kammer angebrachte Stopfbüchse c sich aufwärts

erstreckt, und über der Stopfbüchse eine Treibrolle enthält. Oberhalb der letzteren

besitzt die Welle eine Erweiterung, in welche mittelst einer Stopfbüchse f die Röhre g paßt. Diese

Röhre leitet die zu filtrirende Flüssigkeit in die röhrenförmige Achse, während

letztere rotirt.

In der Kammer a2

befindet sich eine mit Filz überzogene Centrifugaltrommel b mit einem gegen die Achse geneigten conischen Boden. Die Achse ist an

dieser Stelle mit vier Oeffnungen i versehen. In der

unteren Kammer befindet sich eine andere Stopfbüchse j,

welche die hohle Achse ausnimmt und die Entweichung der Flüssigkeit aus der oberen

in die untere Kammer verhütet. Unterhalb dieser Stopfbüchse befindet sich ein Hahn

n mit zwei rechtwinkelig zur Achse stehenden

Röhrenansätzen, so daß, wenn dieser Hahn geöffnet wird, alle in der Trommel b enthaltene Flüssigkeit in den unteren Theil der Kammer

a3 fällt, aus

welcher sie durch die Röhre l entfernt wird. Die untere

Kammer enthält acht Löcher c, weit genug, um den Arm zum

Behuf der Oeffnung des Hahns oder zum Schmieren der Lagerpfanne, worin die Achse

läuft, durchstecken zu können. Die Höhlung der Achse ist bei b′ durch eine Scheidewand unterbrochen und oberhalb der letzteren

mit zahlreichen Löchern durchbohrt.

Aus diesen Löchern gelangt die durch die Röhre b

herabströmende Flüssigkeit in zwei mittelst einer Büchse an letztere sich

schließende aber frei auf derselben sich drehende Röhrenarme v, v, welche nach Art des Segner'schen

Wasserrades nach entgegengesetzten Richtungen mit Löchern versehen sind, so daß

diese Arme in einer der ausströmenden Flüssigkeit entgegengesetzten Richtung sich

drehen müssen. An den Enden der Arme v ist eine leichte

Bürste x befestigt, um zu verhüten, daß sich an die

Trommel eine Schicht geronnener Substanzen ansetze und das Filtriren beeinträchtige.

Die Trommel h dieser Maschine ist mit einem schließenden

Deckel w versehen.

Um diesen Apparat in Thätigkeit zu setzen, füllt man die Kammer a2 und die Trommel h ganz mit Syrup, und setzt die Trommel mittelst der Treibrolle e in rasche Umdrehung. Die dadurch erzeugte

Centrifugalkraft treibt nun einen Theil der Flüssigkeit aus der Trommel h durch die zwischen den beiden durchlöcherten

Metallkegeln befindlichen filtrirenden Medien in die Kammer a2, woraus die Flüssigkeit durch

irgend eine Röhre entfernt und an einen beliebigen Ort geleitet werden kann. Die

Arme v rotiren mit einer Geschwindigkeit, welche von

derjenigen der Trommel h etwas verschieden ist, wodurch

die Substanzen, welche durch das filtrirende Material nicht entweichen können,

verhindert sind sich an das Innere der Trommel anzuhängen.

Wenn der Apparat einige Zeit in Thätigkeit gewesen ist, so wird es nothwendig, den

Zufluß der Flüssigkeit durch die Röhre g und ebenso die

Drehung der Trommel zu hemmen. Der Hahn n wird dann

geöffnet und dem unreinen Inhalte der Ausfluß gestattet, worauf die Operationen in

der beschriebenen Weise fortgesetzt werden können.

Centrifugalapparate um die körnigen

Zuckerkrystalle von der Melasse zu trennen.

Es war bisher sehr schwierig, solche Apparate bei der ungleichen Vertheilung ihres

Inhaltes in stetigem Gang zu erhalten, indem sie öfters in eine nachtheilige

vibrirende Bewegung geriethen, welche sich dem Gebäude worin sie aufgestellt waren,

mittheilte. Zur Abhülfe dieses Uebelstandes habe ich einen Apparat construirt,

welcher in Fig.

5 im Aufriß und in Fig. 6 im

Verticaldurchschnitt dargestellt ist. Die Figuren 7, 8, 9, 10, 11 und 12 sind nach einem

größeren Maaßstabe ausgeführte Ansichten des zum Aufhängen der Trommel dienenden

Universal-Kugelgelenkes.

Ich setze voraus, das äußere Gehäuse a der Maschine sey

mit seiner Flansche a* an den Boden des sogenannten

Tropfhauses festgeschraubt. An den Balken b ist ein

conisches gußeisernes Stück c festgeschraubt. In dem

unteren Theile von c befindet sich ein Lager e aus Glockenmetall, worin die untere Hälfte der

stählernen an die Achse f geschweißten Kugel d ruht. Die Achse f tritt

durch eine conische Oeffnung dieses Lagers. Der obere Theil der Kugel besitzt einen

über die Hälfte ihrer Peripherie sich erstreckenden Einschnitt d′, Fig. 7 und 8. In diesen Einschnitt

paßt ein gebogenes Stahlstück g dergestalt, daß es in

demselben frei gleiten kann. Die Beschaffenheit dieses Stückes erhellt am besten aus

den Figuren

10, 11 und 12, welche es in drei verschiedenen Lagen zeigen. Es bildet nämlich einen

Theil von zwei sich

rechtwinkelig kreuzenden Ringen, besteht jedoch aus einem einzigen Stahlstück. Der

innere oder schmalere Kreis g paßt in den Einschnitt der

Kugel d, während der Theil g′ des größeren Kreises in den halbkreisförmigen Einschnitt h′ der unteren Seite der Schüssel h paßt, welche auf der Kugel d ruht. Diese Schüssel, welche in Fig. 9 im Grundrisse

dargestellt ist, bildet, wie Fig. 6 zeigt, das untere

Ende einer kurzen Achse i. Das obere Ende dieser Achse

läuft in einem geeigneten Lager in dem conischen Theile c und enthält eine Rolle k zur Transmission

der Bewegung. Die Siebtrommel m, in welcher der Zucker

bearbeitet wird, ist an die Achse f befestigt. An den

Boden der Trommel ist ihrer Verstärkung wegen eine conische Metallplatte m′ genietet. Die Achse f enthält an ihrem unteren Ende eine mit Leder überzogene Rolle n, und der Fuß des Gehäuses a ist innen mit einem kreisrunden Theil a′ versehen, auf welchem die um die Achse f

unabhängig drehbare Rolle n läuft, wenn sie mit ihm in

Berührung kommen sollte. Das Kugelgelenk wird geschmiert, indem man Oel in den

unteren Theil des Kegels c gießt, wo es frei zur Kugel

gelangen kann. Die Schale x nimmt das etwa abfließende

Oel auf.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Die der kurzen Achse i mitgetheilte Drehung wird auf die Achse f übertragen. Die Trommel mit ihrem Inhalt rotirt nun

frei und ohne eine Erschütterung der Maschine zu veranlassen, um ihren Schwerpunkt,

wobei durch die Rolle n jeder ungeeigneten Oscillation

vorgebeugt wird. Die durch die Centrifugalkraft weggeschleuderte Flüssigkeit sammelt

sich in dem Canal a2

aus welchem sie vermittelst einer Röhre abgelassen werden kann.

Unter gewissen localen Verhältnissen dürfte das beschriebene Verfahren die Trommel

aufzuhängen, ungeeignet und die Construction vorzuziehen seyn, welche in Fig. 14 im

Aufriß und in Fig.

15 im Verticaldurchschnitte dargestellt ist. a

ist das äußere gußeiserne Gehäuse, dessen mittlerer Theil a′ als ein hohler Kegel gestaltet ist. Dieser Kegel enthält oben

ein Lager, worin die Achse b rotirt, deren unteres Ende

in einer Pfanne c aus Bronze ruht. An der Achse b ist eine Trommel d

festgekeilt; der Riemen, um letztere in Drehung zu versetzen, geht durch die an dem

Gehäuse angebrachten Oeffnungen e, e. Die Achse b endigt oben in eine Kugel, welche wie bereits

beschrieben wurde, mit einem Einschritte versehen ist, in den ein Querstück

paßt.

In gewissen Fällen, wo die Trommeln der Centrifugalmaschinen ungleichmäßig belastet

worden sind, wird durch die größere Schwungkraft an der schwereren Seite der Trommel

öfters die Achse verbogen und die Trommel zerbrochen. Zur Vermeidung dieses

Uebelstandes gebe ich dem Apparate, ohne sein Gewicht zu vergrößern, die in Fig. 16 im

Ausrisse und Fig.

17 im Verticaldurchschnitt dargestellte Construction. a und b sind zwei hohle

eiserne Kegel, welche an ihren Enden mit stählernen Zapfen r und s versehen sind, und die Stelle der

gewöhnlichen Achse vertreten. Jeder dieser Kegel besitzt an seiner Basis eine

Flansche, und zwischen diese Flanschen ist eine Scheibe c aus Eisenblech genietet, welche das Ganze vereinigt und den Boden der

Centrifugaltrommel bildet. Auf diese Weise ist die größte Leichtigkeit mit der

größten Stärke und Festigkeit vereinigt. Der obere Zapfen der Trommel läuft in dem

mit dem Gehäuse des Apparates verbundenen Träger f; die

Uebertragung der Bewegung geschieht mittelst einer Rolle t. Der untere Zapfen läuft auf einer flachen Lederscheibe k, welche durch Losschrauben der Bodenplatte l wieder erneuert werden kann. Der hohle Theil m bildet eine Oelschale, welche das Leder mit Oel

versieht. Dieses Leder wird bald so mit Oel gesättigt, daß es der Spindel gestattet

geraume Zeit zu rotiren, ohne daß es neu geschmiert wurde, während die Elasticität

und Weichheit dieses Materials die sonst so lästige Vibration verhütet. Das obere

Lager der Maschine ist auf ähnliche Weise eingerichtet. Das Gehäuse ist mit Hülfe

einer breiten Flansche d′ an den Fußboden

festgeschraubt; mehrere Zwischenlagen von Filz oder vulcanisirtem Kautschuk haben

den Zweck die Vibration aufzuheben.

Vermeidung des bisherigen Zeitverlustes

beim Füllen und Entleeren dieser Centrifugalapparate.

Das Verfahren, welches seither befolgt wurde, wenn man halbflüssigen Zucker in die

Maschine füllen wollte, um die festen Theile von den flüssigen zu trennen, und die

Art wie man dieselben nachher aus der Maschine entfernte, bestand darin, daß man die

Substanzen aus einem großen Gefäß in die Maschine füllte, während diese still stand,

hierauf, nachdem die Substanzen durch die Centrifugalkraft bearbeitet und die

flüssigen Theile abgetrennt waren, die Maschine wieder in Stillstand setzte und die

feste Zuckerkruste, welche sich im Innern der Trommel angesetzt hatte, mit einer

kleinen Schaufel ablöste und herausschaffte.

Diese Operation nahm beinahe so viel Zeit weg, als die Abscheidung der flüssigen

Theile, so daß die Maschine im Verlauf eines Tages lange unthätig stehen mußte, was

auch mit den sie bedienenden Arbeitern der Fall war. Um diesen Zeitverlust zu

vermeiden, und dem Arbeiter zu gestatten, die verschiedenen Operationen während des

Ganges der Maschine zu verrichten, treffe ich eine solche Anordnung, daß die

Centrifugaltrommel mit ihrem Inhalt aus der Maschine genommen und durch eine andere

mit der halbflüssigen Zuckermasse bereits gefüllte ersetzt werden kann. Während

letztere in Thätigkeit ist, kann der Arbeiter den Zucker aus der so eben aus der

Maschine genommenen Trommel entfernen.

Fig. 18 stellt

diesen Apparat im Aufrisse und Fig. 19 im

Verticaldurchschnitte dar.

Fig. 20 stellt

die Achse der Trommel im Aufrisse dar.

Fig. 21 ist

ein Verticaldurchschnitt der Trommel nach ihrer Abnahme von der Maschine.

A ist das an den Fußboden geschraubte Gehäuse, welches

unten schmal ist, um dem Arbeiter zu gestatten nahe herbeizutreten, wenn er die

Trommel abnimmt. Die Achse E läuft unten in einer Pfanne

D, oben in einem Lagerhals A2, und endigt sich in eine hohle

halbkugelförmige Schale E1; sie ist ferner mit einem Winkelrade F

versehen, welches die Bewegung auf den Apparat überträgt. Ein Theil des Gehäuses

erhebt sich in der Mitte in Gestalt eines Kegels A3, in welchem ein Stück vulcanisirten

Kautschuks G angebracht ist, mit einem leichten

Messinglager, worin die Hauptachse H rotirt. Diese Achse

endigt sich unten in eine Halbkugel H2 und diese paßt in die Schüssel, E1, welche somit das

ganze Gewicht der Trommel K und ihres Inhaltes zu tragen

hat. Wenn nun die Achse E in Drehung gesetzt wird, so

nimmt sie vermöge der zwischen der Schüssel und der Halbkugel stattfindenden Reibung

auch die Achse H mit.

An das obere Ende der Achse H ist ein conisches

Eisenstück I, Fig. 21, festgekeilt,

welches genau abgedreht ist und in den inneren Kegel J

der Trommel paßt. Der Boden K1 der Trommel ist nach unten gewölbt, so daß die hineingegossene

Flüssigkeit nicht bis zu dem durchlöcherten cylindrischen Theil reicht, und daher in

der Trommel bleibt. Letztere braucht übrigens nicht an die Maschine befestigt zu

werden, weil der Kegel I ihr eine sichere Lage gibt, und

zugleich ihre freie Abnahme gestattet. Wenn nun die Maschine in rasche Umdrehung

gebracht wird, so verläßt die halbflüssige Masse den Boden der Trommel, und legt sich um den

cylindrischen Theil derselben, wobei die flüssigen Bestandtheile hinweggetrieben

werden.

In solchen Anstalten, wo große Quantitäten Zuckermasse mittelst der Centrifugalkraft

bearbeitet werden, um die Flüssigkeit von den festen Theilen zu trennen, kann es

wünschenswerth seyn, den durch das Anhalten und die Abnahme der Trommel veranlaßten

Zeitverlust noch weiter zu vermindern, und die Operation des

Füllens und Entleerens aus freier Hand ganz entbehrlich zu machen. Zur

Erreichung dieses Zwecks construire ich einen Apparat, welcher in Fig. 22 in der

Seitenansicht und in Fig. 23 im

Verticaldurchschnitt dargestellt ist. Die Figuren 24 und 25 enthalten

einzelne Details.

Das äußere Gehäuse A der Maschine besitzt einen

erweiterten ringförmigen Raum A1 zur Aufnahme der durch die Centrifugalkraft aus

der Trommel getriebenen, von der festen Substanz abgeschiedenen Flüssigkeit.

Am Boden des Gehäuses befindet sich ein ringförmiger Canal A2 welcher die Flüssigkeit von dem in

Behandlung befindlichen Zucker aufnimmt. Die Mitte des Bodens ist von einer

conischen Kammer A3

umgeben, worin sich ein kreisrundes Eisenstück B

befindet. Dieses Eisenstück ist mit einer Nabe B1 und einem rings um seinen äußeren Rand laufenden

Canal versehen, in welchen ein Ring I von vulcanisirtem

Kautschuk eingefügt ist, dessen äußerer Theil conisch ist, so daß er in die conische

Kammer A3 paßt. In der

Büchse B1 befinden

sich drei Messingstücke G, welche für den unteren Theil

der Hauptwelle D ein Lager bilden, und mittelst Keilen

E fest angetrieben werden. Unter der Welle befindet

sich ein flaches und polirtes Stück F gehärteten Stahls,

auf welchem das abgerundete Ende der Welle ruht. Der ganze untere Raum H wird mit Oel gefüllt.

In Folge dieser Anordnung ist jede Ungleichmäßigkeit der Belastung, welche die

Hauptachse zu biegen strebt, im Stande, das untere Ende der Achse durch einen

kleinen Raum zu bewegen, indem sie den vulcanisirten Kautschukring comprimirt und

das abgerundete Achsenende über die glatte Stahlfläche gleiten läßt, wobei die

Elasticität des Kautschuks stets das Bestreben äußert, die Achse wieder in ihre

centrale Lage zurückzuführen. Das obere Ende der Achse D

läuft in einem ledernen Ring, welcher durch Niederschrauben des Theils J von Zeit zu Zeit dichter angedrückt werden kann. Eine

an die Achse D befestigte Treibrolle L dient zugleich als Oelbehälter für das von dem oberen Lager

herabfließende Oel. Die an die Achse D befestigte

Centrifugaltrommel M ist durch die beiden conischen

Träger M1 und M2 verstärkt, wovon

der eine aufwärts und der andere abwärts geht. In geringem Abstande über dem Boden

der Trommel M befindet sich ein falscher Boden M3, welcher in Gestalt

eines hohlen abgestumpften Kegels M4 in die Höhe geht, zwischen sich und dem Kegel

M2 einen

ringförmigen Raum lassend.

Der falsche Boden besitzt außerdem eine aufwärts sich erstreckende Flansche M5; er wird durch

radiale Scheidewände N in seiner Lage erhalten. Oben

besitzt die Trommel M eine Flansche, welche sich über

den Raum zwischen der Trommel und dem äußeren Gehäuse hinweg erstreckt.

Nehmen wir nun an, die Maschine sey in Thätigkeit gewesen, und eine dicke

Zuckerkruste bekleide das Innere der Trommel bei S,

während der Raum unter dem falschen Boden unerfüllt ist, so haben wir die allgemeine

Bedingung der Maschine. Da sich die Löcher der Trommel nicht so tief als der falsche

Boden erstrecken, so bleibt die Substanz an dieser Stelle noch in einem

halbflüssigen Zustande und steigt daher zwischen M und

M5 in die Höhe.

Wenn man nun irgend eine halbflüssige Substanz aus der Röhre P in den mittleren ringförmigen Raum hinabfließen läßt, so wird sie

sogleich durch die Centrifugalkraft gegen die den unteren Raum bereits einnehmende

halbflüssige Masse getrieben; diese dadurch verdrängt, hebt die rings an der inneren

Seite der Trommel hängende Zuckerkruste in die Höhe. Während des Aufsteigens

verlieren die neuen Theile ihre flüssigen Bestandtheile. Die Geschwindigkeit, womit

die Zuckerkruste in die Höhe steigt, hängt lediglich von der Geschwindigkeit ab,

womit die Flüssigkeit durch die Röhre P zugelassen wird,

so daß ihre Thätigkeit auf das genaueste regulirt werden kann. Sobald die

Zuckerkruste den oberen Rand der Trommel erreicht, wird sie durch die

Centrifugalkraft in den weiten ringförmigen Raum A1 geschleudert, aus welchem sie ein Knabe durch

die Oeffnung Q in den Behälter R schaben kann. Das Waschen der krystallisirten Masse kann bewerkstelligt

werden, indem man die erforderliche Flüssigkeit durch die Röhre T zuläßt, welche an der dem Zucker zunächst gelegenen

Seite siebartig durchlöchert ist. Der kreisrunde Canal U

nimmt die von der Masse getrennte Flüssigkeit auf, welche durch eine Röhre entfernt

werden kann. So kann die Operation der Zuckergewinnung mittelst der Centrifugalkraft

ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Methoden um die Dampfkraft direct auf den

Centrifugalapparat wirken zu lassen.

Die außerordentlich rasche Drehung, welche man den Centrifugalmaschinen geben muß,

ist seither eine Quelle von mancherlei Schwierigkeiten gewesen. Die Abnützung ist

öfters sehr bedeutend, die hohe Temperatur des Gebäudes ist den ledernen Riemen

ungünstig, und durch die große Entfernung der Dampfmaschine werden die Kosten der

Transmission öfters sehr bedeutend. Ich lasse daher den Dampf direct auf die

Maschine wirken, und vermindere dadurch nicht nur den Kraftverlust, sondern auch die

Kosten der Transmission. Fig. 24 stellt diese

Methode im Verticaldurchschnitt, Fig. 25 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie A B dar.

Das Gehäuse A dieser Maschine enthält zwei

Centrifugaltrommeln B und C,

von denen jede ihr besonderes Bassin A1 zur Aufnahme der herausgeworfenen Flüssigkeit

enthält. Die Mitte jedes Bassins bildet eine Stopfbüchse zur Aufnahme der Achsen D, an welche die Centrifugaltrommeln festgekeilt sind.

Zwischen beiden Trommeln befindet sich eine Achse F mit

einem Schwungrade H und einer Kurbel. Die genau

abgedrehte Peripherie des Schwungrades ist mit zwei lederüberzogenen Rollen I in Berührung, welche an die Achsen D der Trommeln befestigt sind. Die Lagerpfannen dieser

Achsen sind in einer Büchse L gegen das Schwungrad hin

verschiebbar, und werden durch Federn N, deren Kraft

durch Regulirungsschrauben verstärkt oder vermindert werden kann, nach dieser

Richtung hingedrückt. Der Kurbel gegenüber befindet sich eine Oeffnung Q in dem Gehäuse, durch welche die Kolbenstange eines

kleinen oscillirenden Dampfcylinders tritt und mit der Kurbel verbunden ist.

Eine noch einfachere Methode, die Dampfkraft direct auf die Centrifugalmaschine

wirken zu lassen, besteht darin, daß man an die Verticalachse der Maschine ein Paar

Röhrenarme befestigt, und die Achse durch die rückwirkende Kraft des aus den Armen

strömenden Dampfes in Drehung setzt. Fig. 26 stellt eine

solche Maschine im Aufriß, Fig. 27 im

Verticaldurchschnitte dar. Das Gehäuse a ist in zwei

besondere Kammern a1

und a2 getheilt. An

dem unteren Ende der Achse b sind die Dampfarme c, c befestigt, deren Enden nach entgegengesetzter

Richtung gebogen sind. Der Dampf strömt aus einem Dampfkessel von unten durch die

Stopfbüchse d in die Achse, von dieser in die

Röhrenarme, und setzt vermöge der Reaction die Achse in rasche Drehung. Der den Röhrenarmen

entströmende Dampf wird durch eine Röhre e ins Freie

geleitet. Das obere Ende der Achse geht durch ein in der Mitte eines vulcanisirten

Kautschukstückes s angebrachtes Messinglager.

Circularbürste zum Ablösen der

Zuckerkörner.

Zur Entfernung der in den Zwischenräumen der Trommel hängen bleibenden Zuckerkörner

bediene ich mich der Fig. 28 dargestellten

Circularbürste. Das Gestell a, worin die Bürste b rotirt, ist mit Zapfen c,

c versehen, welche sich in Lagern drehen, die innen im Gehäuse der

Centrifugalmaschine angebracht sind. Für die Handhabe d

sollte ein Schlitz in dem Gehäuse gelassen werden. Wenn nun die Trommel verstopft

ist, so zieht man die Handhabe nach der einen Seite und bringt dadurch die Bürste

mit der rotirenden Fläche in Berührung. Die Bürste kommt nun selbst in Drehung und

drängt die Zuckerkrystalle aus den Löchern der Trommel heraus. Am besten geht diese

Operation vor sich, wenn sich die Trommel mit mäßiger Geschwindigkeit dreht.

Tafeln