| Titel: | Ueber eine neue Luppen-Zängemaschine, erfunden von Jeremias Brown. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. LXXXIII., S. 345 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Ueber eine neue Luppen-Zängemaschine,

erfunden von Jeremias

Brown.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1851, S.

76.

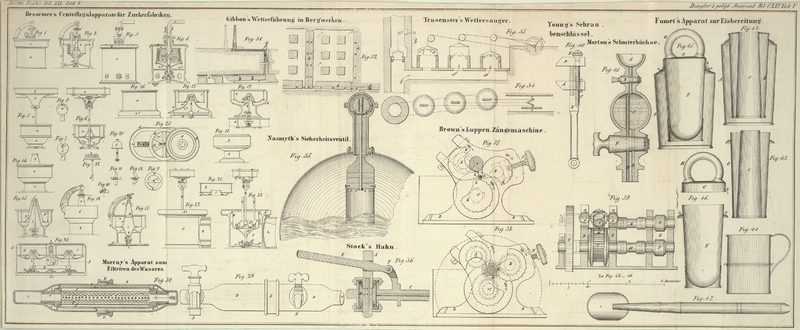

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber Brown's Luppen-Zängemaschine.

Früher, als man bei der Erzeugung des Stabeisens nur den Herdfrischproceß anwendete,

gebrauchte man zum ersten Formen der Luppen und zum Ausdrücken der Schlacken aus

denselben Aufwerfhämmer, und hin und wieder, wie z. B. in Steiermark, Kärnthen etc.|

Schwanzhämmer, welchen Proceß bekanntlich der Hüttenmann das Zängen der Luppen nennt.

Als nun in England das Puddelfrischen erfunden worden war und in allgemeine Anwendung

kam, wendete man zum Zängen der Luppen sehr schwere, gänzlich aus Gußeisen

bestehende Hämmer an, welche vorn an der Stirn gehoben wurden und in jeder Beziehung

schwerfällige Maschinen sind. Sie veranlassen, da sie ein festes Fundament

erfordern, bedeutende

Anlage- und Unterhaltungskosten, erschüttern das Hüttengebäude sehr stark,

und die Zängearbeit erfordert geschickte und kräftige Arbeiter.

Man hat daher sowohl in England als auch auf dem europäischen Festlande gesucht, die

Stirnhämmer durch andere Maschinen zu ersetzen. Zuvörderst waren dieß Quetschen oder

Pressen, zweiarmige Hebel, der eine kürzere, über einem Amboß, mit einer Hammerbahn

versehen, der andere längere mit der Treibmaschine in Verbindung stehend. Die zu

zängende Luppe wird auf den Amboß gelegt, gedehnt und gewendet, und die Presse

drückt darauf. Man hat diese Pressen neuerlich dadurch vervollkommnet, daß man von

dem langen Hebelarm unmittelbar eine Stange mit dem Kolben eines Dampfcylinders

verband.

Eine andere Art von Zängemaschinen besteht im wesentlichen darin, daß sich ein der

Länge nach geriffelter Cylinder in einem excentrischen, an einer Seite offenen

Gehäuse dreht, dessen Wände ebenfalls geriffelt sind. Man steckt die Luppe auf der

weiten Seite ein, der Cylinder führt sie herum, und an der schmalen Seite kommt sie

gezängt heraus. Man macht dieser sogenannten Luppenmühle den Vorwurf, daß sie die

Luppen nicht stauche.

Auch die Dampf- oder Verticalhämmer werden hin und wieder zum Zängen

angewendet, jedoch weniger bei den gewöhnlichen Processen der Stabeisenfabrication,

denn sie wirken, sowie die Stirnhämmer, langsamer als die Pressen und Mühlen, die

Hitze der Luppen nimmt zu sehr ab, und es hält dann schwer sie noch in der gehörigen

Temperatur zwischen den Luppenwalzen zu Rohschienen auszustrecken.

Wir bemerken noch, daß das Zängen zwischen Walzen, welches in einigen Hütten in Wales

angewendet wurde, ein sehr schlechtes Stabeisen gibt, und daher kaum noch

gebräuchlich ist.

Nach durchschnittlichen Erfahrungen dauert das Zängen unter dem Stirnhammer 1½

Minuten, unter dem Dampfhammer 1–1¼ Min., in der Presse und Mühle

¾–1 Min.; allein es wird bei den letztern Processen nicht so rein, wie

bei dem erstern, und will man daher gute Eisensorten darstellen, so muß man stets

den Stirnhammer anwenden.

Die von Jeremias Brown auf der Ousi Farm-Hütte

erfundene Zängemaschine (blooming machine)Wir geben ihre Abbildung nach dem Juniheft des Civil

Engineer's Journal., soll die Hämmer ersetzen.

Fig. 37 und

38 sind

zwei Endansichten,

Fig. 39 ist

eine Längenansicht derselben.

Die Maschine besteht aus drei großen excentrischen Walzen A,

B, C, welche horizontal in dem starken Gerüst D,

D liegen. Die Mittelpunkte der Walzen haben die Stellung eines Dreiecks zu

einander, und die untere Walze C liegt fast central

zwischen den beiden obern A, B. Alle drei Walzen drehen

sich nach einer Richtung, wie auch die Pfeile zeigen, und werden durch ein

Centralgetriebe E gedreht, welches in drei Getriebe von

gleicher Größe F, F, F, die an den Walzenzapfen sitzen,

greift. Bei der vorliegenden Maschine steht die Triebkraft durch das große Rad G unmittelbar mit der unteren Walze in Verbindung, indem

es dadurch möglich wird, die Treibwelle unter die Hüttensohle zu legen; sie kann

aber eben so gut mit dem mittlern Getriebe in Verbindung stehen. Die Walzen werden

auf die gewöhnliche Weise mit ihren Zapfen massiv gegossen, und sind mit den

Getrieben durch Kuppelungsrollen H, H und Muffe

verbunden.

Die Walzenkörper sind 16 Zoll lang und die untere Walze hat starke Ränder oder

Scheiben, 8 Zoll hoch, zwischen welchen die beiden obern Walzen laufen. Der Zweck

dieser Ränder ist das Stauchen der Luppenenden, indem die Luppe in der Maschine der

Länge nach ausgedehnt wird, welches aber die Ränder hindern und daher eine Arbeit

verrichten, die beim Zängen nöthig ist, wenn das Eisen rein und gut werden soll.

— Die obere Walze A hat eine große Vertiefung, in

welche die aus dem Puddelofen kommende Luppe J gelegt

wird; die Walze führt die Luppe herum und läßt sie in den Raum zwischen den drei

Walzen fallen, wie Fig. 38 zeigt, indem in diesem Augenblick der Raum am größten ist. Die

drei vorstehenden Spitzen K, K, K der Walzen drücken

unmittelbar auf die Luppe und pressen sie auf drei Seiten zusammen, während sie ihr

zu gleicher Zeit eine drehende Bewegung geben; die Einwirkung auf das Eisen ist

daher ein Kneten, wodurch die in der Luppe befindliche Schlacke sehr kräftig und

wirksam ausgequetscht wird und zu beiden Seiten über die untere Walze abläuft. Der

Raum zwischen den Walzen wird nach und nach enger, da sie eine ercentrische oder

spiralförmige Gestalt haben, und es erfolgt daher eine steigende Zusammendrückung

des Eisens von allen Seiten und an den Enden, bis die gezängte Luppe M an den Spitzen L, L, L

befreit wird, indem dieselben an ihr gleichzeitig vorüber gehen und sie alsdann in

der Richtung des Pfeiles niederfällt. In diesem Augenblick nimmt die Maschine

wiederum eine andere Luppe auf. Die vorspringenden Zähne der Walzenoberfläche

befördern diese Wirkung, indem sie das Eisen ergreifen und es während der Drehung

kneten. Da aber diese Zähne nach und nach niedriger werden und der letzte Theil des

Walzenkörpers eben ist,

so kommen die Luppen in einer dichten Masse mit ebenen Oberflächen zwischen den

Walzen hervor. Der Raum zwischen den Rändern der untern Walzen erweitert sich bei

L etwas, so daß die gezängte Luppe leicht

herausfallen kann.

Es ist auch eine Vorrichtung angebracht, welche das mögliche Zerbrechen der Walzen

verhindert, sobald eine Luppe von ungewöhnlicher Größe zwischen dieselben eingelegt

würde. Es drücken nämlich zwei starke Schrauben N, N auf

die Zapfenlager von einer der obern Walzen B; ein

kleines Getriebe an dem Kopfe einer jeden von diesen Schrauben greift in ein

größeres Getriebe zwischen ihnen, und an demselben ist ein horizontaler Hebel

befestigt, an dessen Ende ein Gegengewicht hängt. Dieses Gewicht veranlaßt einen

stets gleichen Druck auf die Walze, und wenn daher eine zu große Luppe in die

Maschine eingelegt wird, so gehen die Schrauben zurück und heben das Gewicht bis zu

der erforderlichen Ausdehnung. Es wird daher eine große Luppe mit demselben Druck

und mit derselben Wirkung gezängt, als kleinere. Auf die Zapfen fließt

ununterbrochen Wasser, so daß sich dieselben nicht erhitzen können.

Diese Zängemaschine gewährt nachstehende Vortheile:

1) Es wird an Zeit gewonnen; denn die Maschine macht fünf Umdrehungen in der Minute

und zängt in derselben Zeit fünf Luppen. Es braucht folglich jede Luppe nur 12

Secunden Zeit, während zum Zängen unter dem Hammer wenigstens 60 bis 80 Secunden

erforderlich sind. Die gezängte Luppe gelangt daher auch auf einer höhern Temperatur

zu den Luppen- oder Puddelwalzen, als wenn sie vorher unter dem Hammer war,

und dieß ist — wie schon oben bemerkt — ein großer Vortheil, indem die

Rohschienen viel ebener und besser ausfallen, als wenn sie auf einer zu niedrigen

Temperatur ausgewalzt werden.

2) Es wird durch die Maschine an Löhnen erspart, denn da dieselbe selbstwirkend ist,

so bedarf sie keines geschickten Arbeiters, wie der Zängehammer, der, wenn er viele

Puddelöfen bedient und lange im Betriebe ist, sogar zwei Schmiede erfordert.

— Mit der Maschine ist auch eine endlose Kette verbunden, welche in geneigter

Richtung von der untern Seite der untern Walze aufwärts wirkt, die gezängten Luppen

aufnimmt und sie ohne Beihülfe eines Arbeiters zu den Luppen-Streckwalzen

führt. Da nun die Maschine in derselben Zeit in welcher ein Hammer eine Luppe zängt,

deren vier bis fünf zängt, so kann sie auch eine viel größere Anzahl von Puddelöfen

bedienen, so viele als sich nur in zweckmäßiger Entfernung von der Maschine

anbringen lassen. Ein

anderer hieraus hervorgehender Umstand ist der, daß die Puddler eine sehr

regelmäßige Schichtenfolge halten können, was bei einem Zängehammer, der höchstens 8

bis 10 Oefen zu bedienen vermag, selten der Fall ist. Dagegen nimmt die

größtmögliche Anzahl von Oefen, welche um eine Zängemaschine angebracht werden

können, nur etwa ein Viertel der Arbeitszeit in Anspruch. Es werden dadurch die

sonst stets vorkommenden Unregelmäßigkeiten beim Puddelofen-Betriebe sowie

beim Zängen vermieden; ebenso der Abbrand und die Verschlechterung des Eisens,

welche entstehen wenn die Puddler auf den Hammer warten und daher die Luppen länger

im Ofen halten müssen.

3) Man erspart die Unterhaltungskosten, welche bei einem Zängehammer sehr bedeutend

sind, weil das glühende Eisen fünf- bis sechsmal länger mit Hammer und Amboß

in Berührung ist als mit der beschriebenen Maschine, ferner die aus dem Eisen

ausgequetschten glühenden Schlacken auf dem Amboß liegen bleiben, anstatt wie bei

der Maschine beständig wegzufallen; endlich es unmöglich ist, dem Hammer einen

ununterbrochenen Strahl kalten Wassers zuzuführen, wie es bei der Maschine der Fall

ist. Diese Umstände zusammengenommen veranlassen, daß Hammer und Amboß, namentlich

wenn jener in ununterbrochenem Betriebe ist, sich sehr rasch abnutzen, zuweilen nur

eine Woche halten und häufig zerbrechen, sowie auch der Helm. Der Zeitverlust beim

Auswechseln des Hammers oder Amboßes ist stets mit Verlust an Qualität und Quantität

des Eisens verbunden, denn es muß dasselbe so lange im Ofen zurückgehalten werden,

bis der Zängehammer wieder im Gange ist. Der Bruch eines Helms veranlaßt einen noch

längern Aufenthalt. Die Reparaturkosten bei der beschriebenen Maschine lassen sich

jetzt noch nicht bestimmen, weil dieselbe auf dem Werke des Erfinders erst seit vier

Monaten regelmäßig im Gange ist. Die einzige Reparatur welche sie in dieser Zeit

erheischte, bestand in einem Kuppelungsmuff, der wegen schlechten Gusses zerbrach.

Um Brüche an der Maschine selbst möglichst zu vermeiden, muß man die Kuppelung mit

der Treibwelle verhältnißmäßig sehr leicht machen, so daß sie eher zerbricht als

irgend ein anderer schwieriger auszuwechselnder Maschinentheil; denn ein

Kuppelungsmuff ist in fünf Minuten ausgewechselt. Man darf annehmen, daß die

jährlichen Reparatur- und Unterhaltungskosten zweier Hämmer, welche noch

nicht der Leistung einer solchen Maschine gleichkommen, ebensoviel betragen als die

ganze Anlage der letztern.

4) Man erspart bei der Maschine an Kraft, weil die Kraft nur während des fünften

Theils der Zeit erforderlich ist, die der Hammer bedarf; auch ist während des

größern Theiles dieser Zeit die bei der Maschine erforderliche Kraft überdieß geringer, weil die

Luppe sehr weich und locker ist; die volle Kraft wird daher erst entwickelt, wenn

die Umdrehung fast beendigt ist. Beim Hammer ist dagegen die erforderliche

Triebkraft zu allen Zeiten des Zängens stets gleich, weil bei jedem Hube des Hammers

dasselbe Gewicht zu überwinden ist. Das Auswalzen der in der Maschine gezängten

Luppe zu Rohschienen erfordert ebenfalls weniger Kraft, weil es bei höherer

Temperatur und größerer Weichheit des Eisens erfolgt.

5) Die Beschaffenheit des Eisens wird verbessert, weil die Schlacken vollständiger

aus dem Eisen ausgequetscht werden als beim Schmieden. Das Eisen wird nämlich in der

Maschine einem ungeheuren Druck unterworfen, und die Walzen wirken knetend darauf

ein, während es sich in der Schweißhitze befindet; daher wird das Korn des Eisens

wirksamer verbunden als es mittelst des Hammers geschehen kann. Die Einwirkung der

Maschine auf das Eisen findet ununterbrochen statt, während beim Hammer der größere

Theil der Zeit zum Heben und Niederfallen erforderlich ist; diese Zeit ist aber von

großer Wichtigkeit, weil das Ausquetschen der Schlacken aus der Luppe um so

vollständiger erfolgt, je flüssiger sie sind.

Wie bereits (von dem Uebersetzer dieses Aufsatzes) in der Einleitung bemerkt wurde,

hat man schon verschiedene Zängemaschinen, die eine andere Wirkung als der Hammer

haben, in den Stabeisenfabriken angewandt; der vorliegenden Maschine wird aber von

Hrn. Beasley der Vorzug eingeräumt, weil das damit

gezängte Eisen besser als das unter dem Hammer gezängte ist, indem bei der

eigenthümlichen Wirkungsweise der Maschine alle Schlacken ausgepreßt werden müssen

und kein Theil derselben in dem Eisen bleiben kann; die Maschine verrichtet nämlich

von selbst, was beim Zängen mit dem Hammer nur durch Sorgfalt und Geschicklichkeit

des Schmiedes erlangt werden kann. (Der Uebersetzer ist der Meinung, daß ein solches

Urtheil erst dann über die Maschine gefällt werden kann, wenn man jahrelange

Erfahrungen in verschiedenen Hütten und bei verschiedenen Eisensorten mit derselben

gemacht hat; er kennt die vielen Nachtheile, welche das Zängen unter dem Hammer hat,

aus langer Erfahrung, ist aber dessenungeachtet überzeugt, daß zur Bearbeitung eines

festen Eisens der Hammer unvermeidlich sey.)

Obiges wurde in dem Verein der Maschinenbauer zu Birmingham von Hrn. I. Beasley aus Smethwick vorgetragen, und durch ein Modell

der Maschine, sowie durch mehrere Stücke von dem mit ihr gezängten Eisen, auch zum

Vergleich durch mehrere unter dem Hammer gezängte Stücke erläutert, um die bessere

Qualität des ersten Eisens und seine größere Reinheit von Schlacken darzuthun.

Hr. Cowper zeigte den Durchschnitt der Maschine an einem

Modell in natürlicher Größe, womit er die knetende Einwirkung der drei

spiralförmigen Walzen auf das Eisen durch die Veränderung erläuterte, welche während

der Drehung in der Lage der verschiedenen Punkte eines kreisförmigen Reifes

stattfand, der die Luppe vorstellte, welche in dem dreieckigen Raum zwischen den

drei Walzen zusammengepreßt wird. Er verglich die Einwirkung der Maschine auf das

Eisen mit der Wirkung der Hand auf einen mit Wasser vollgesogenen Schwamm, indem bei

jenem die flüssigen Schlacken gleich dem Wasser bei diesem ausgedrückt werden; die

Luppe werde zwischen den drei sich drehenden Oberflächen durch Kneten bearbeitet,

während der Hammer dieselbe Arbeit durch Schläge verrichte, die nacheinander auf

alle Seiten der Luppe geführt werden. Wenn weiches Eisen durch das Zängen zwischen

zwei Oberflächen bearbeitet werde, wie bei den gewöhnlichen Luppenpressen, so bleibe

es unganz; wogegen bei der vorliegenden Maschine das Eisen von den drei Walzen mehr

getragen werde, und durch den ungeheuren Druck, dem es ausgesetzt ist, die Schlacken

aus seinem Inneren mehr herausgepreßt werden müßten.

Hr. Gibbons bemerkte, daß er die Maschine auf dem Werke

des Hrn. Beasley im Betriebe gesehen und beim Zängen

vieler Luppen zugegen gewesen sey, welche alle dem vorgezeigten Exemplar geglichen

hätten; nie habe er besser gezängte Luppen gesehen. Er sey daher der Meinung, daß

die Maschine allen Ansprüchen genüge; auch sey es sehr wichtig, daß sämmtliche

Luppen gleichförmig bearbeitet würden und ebene Oberflächen erhielten.

Hr. Siemens (ein Bruder des bekannten preußischen

Artillerie-Lieutenants und Telegraphen-Constructeurs) erwähnte, daß er

mit einem Schreib-Indicator die Triebkraft zu bestimmen gesucht habe, welche

die Maschine und ein gewöhnlicher Stirnhammer erfordere. Da die bei der Maschine

anfänglich ausgeübte Leistung gering sey, im Laufe der drehenden Bewegung aber

bedeutend zunehme, so habe er durchschnittliche Resultate zu erlangen gesucht; dabei

habei habe sich herausgestellt, daß die Maschine bis 4 Pferdekräfte, ein Hammer aber

beiläufig deren 6 erfordere, jedoch mit dem Unterschiede, daß bei jener die Kraft

nur 12 Secunden, bei

dem letztern aber 60–80 Secunden in Wirksamkeit ist; es verhalte sich daher

die relative Gesammtkraft in den beiden Fällen wie 4 × 12 = 48 zu 6 ×

70 = 420, oder wie 1 : 9, so daß die vom Hammer absorbirte Kraft neunmal so groß als

die von der Maschine benutzte sey. Er müsse jedoch bemerken, daß diese Bestimmung

wegen des Schwungrades der Maschine einer Correction bedürfe, und er werde daher die

vergleichenden Messungen fortsetzen.

Auf die Frage des Vorsitzenden der Versammlung, ob die Maschine nicht mehr Schlacken

in dem Eisen einhüllen dürfte als es bei dem gewöhnlichen Zängen mit dem Hammer der

Fall sey, erwiederte Hr. Beasley, daß dieß nicht zu

befürchten sey, weil eine genaue Betrachtung der Wirkung der Maschine ergebe, daß

ein Einquetschen von Schlacke in das Eisen, nämlich in einen Blasenraum oder eine

sonstige Höhlung desselben, wie es beim Hammer hin und wieder vorkomme, gar nicht

möglich sey.

Hr. Walker bemerkte, daß die mit der Maschine gezängten

Eisenproben Spuren von Schlacke enthalten, welche nach seiner Ansicht bei dem Proceß

in das Eisen eingewalzt worden seyn dürfte; er kenne sich nicht denken, daß die

Maschine so wirksam wie ein Hammer die Schlacken austreibe; auch müsse man

zugestehen, daß das Zängen mit dem Hammer eine gute Probe für die Qualität des

Eisens bilde.

Dagegen äußerte Hr. Cowper, daß er bei aufmerksamer

Beobachtung des Betriebs der Maschine zu der Ueberzeugung gelangt sey, sie arbeite

vollkommen gut; das Eisen werde darin einem ungeheuren Druck ausgesetzt, und er sey

entschieden der Meinung, daß keine Schlacke eingewalzt werde, wolle jedoch nicht

geradezu behaupten, daß die Maschine besseres Eisen als der Hammer liefere, aber sie

gebe wenigstens ein eben so gutes.

Hr. Williams erwähnte, daß wenn das Eisen schlecht

gepuddelt sey, die Luppe unter dem Hammer in Stücke gehe, wogegen die Maschine

schlechtes Eisen gerade so wie gutes zängen würde. Dieß widerlegte aber Hr. Beasley, welcher bemerkte, die Erfahrung habe ergeben,

daß ein schlechtes Eisen in der Maschine ebenfalls zu keinem zusammenhängenden

Luppenstück verarbeitet werden könne.

Tafeln