| Titel: | Apparate zum Reinigen und Mahlen des Getreides, welche sich Walter Westrup in Wapping, Grafschaft Middlesex, am 24. Jan. 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. C., S. 408 |

| Download: | XML |

C.

Apparate zum Reinigen und Mahlen des Getreides,

welche sich Walter

Westrup in Wapping, Grafschaft Middlesex, am 24. Jan. 1850 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jan. 1851, S.

1.

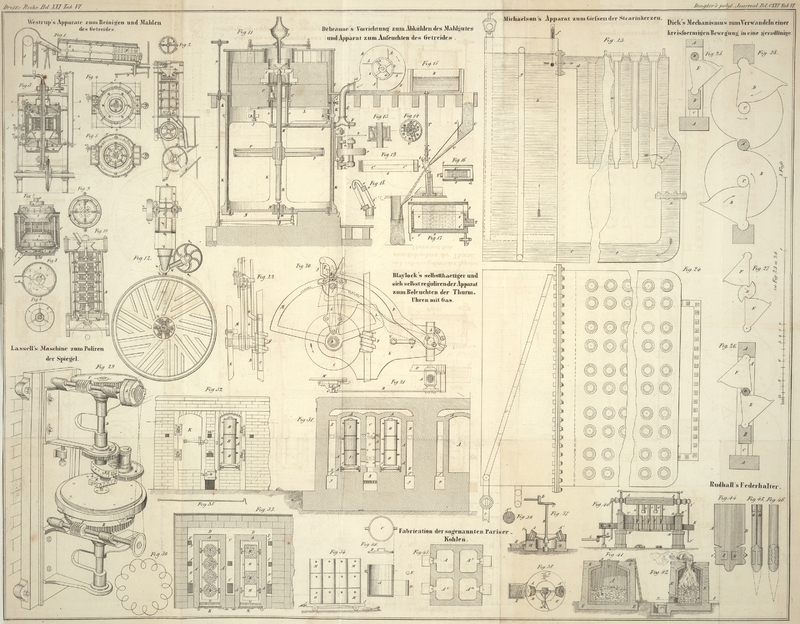

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Westrup's Apparate zum Reinigen und Mahlen des

Getreides.

Fig. 1 stellt

den vollständigen Reinigungsapparat für das Korn im

verticalen Längendurchschnitt dar. Das Getreide wird durch den Hebeapparat A aus einem tiefer gelegenen Behälter in die geneigte

Rinne a, a gehoben, durch welche es in das Innere eines

großen horizontalen cylindrischen Apparates gelangt. Dieser Apparat besteht aus

einem durchlöcherten Cylinder B, B, welcher vermittelst

der Arme c, c, c an eine geneigte Welle b, b, b befestigt ist. Die Durchlöcherungen des

Cylinders B, B sind zweierlei Art, nämlich längliche

Schlitze und kreisrunde Löcher, durch welche die zerbrochenen oder schadhaften

Körner, sowie Staub, kleine Samenkörner und andere fremdartige Theile leicht fallen

können, während die gesunden Körner zurückbleiben. Durch eine an dem Ende der Achse

B befindliche Riemenrolle wird die rotirende

Bewegung auf den Cylinder B übertragen. Dieser Cylinder

ist von einem festen Gehäuse e, e umgeben, welches alle

durch die Löcher des Cylinders B gegangenen Substanzen

aufnimmt. Der innere Cylinder ist nicht stark geneigt, damit das Korn langsam von

einem Ende zum andern hinabgleitet. An der äußeren Fläche des Cylinders B sind Längenrippen. f, f, f

angebracht, welche sich von dem einen bis zu dem andern Ende des Cylinders

erstrecken. Diese Rippen sind mit einer Reihe geneigter Wischer (Wipers) g, g versehen,

welche die schadhaften Körner und fremdartigen Substanzen während der Rotation des

Cylinders allmählich gegen die Mündung h, h vorwärts

schieben, durch welche sie in einen untergestellten Behälter fallen. Das Getreide

aber fällt von dem Ende des Cylinders B auf ein endloses

Tuch, welches dasselbe nach dem Trichter oder Rumpf k

der Reinigungsmaschine leitet. Diese besteht aus einem senkrechten Cylinder von

Eisenblech, welcher an seiner inneren Seite rauh gearbeitet ist. Das Korn fällt

zunächst auf eine conische Platte I, welche oben an die

verticale Achse m befestigt ist. Die Oberfläche dieser

Platte I ist cannelirt, und reibt sich bei erfolgender

Umdrehung der Achse m gegen die unteren Seiten der festen Bürsten n, n, welche ihrerseits das auf die Platte I fallende Korn mit beträchtlicher Kraft gegen die rauhe

Oberfläche der Platte reiben. Das Korn fällt nach dieser Operation auf eine

horizontale kreisrunde Scheibe o, deren an der

verticalen Achse m mehrere übereinander angebracht sind.

Diese Platten sind aus Holz und mit gerieftem Eisenblech beschlagen. Zwischen je

zwei Scheiben o befinden sich vier an die Verticalachse

m befestigte und gleichfalls mit gerieftem

Eisenblech beschlagene Windflügel oder Arme p, p.

Unmittelbar unter der Kante jeder Scheibe o befindet

sich im Inneren des Cylinders C ein hölzerner ebenfalls

mit gerieftem Eisenblech beschlagener Ring q. Das durch

die Bürsten n, n bereits bearbeitete Korn fällt auf die

rauhe Oberfläche der ersten Scheibe o und wird von da in

Folge der durch die rasche Drehung der Achse m erzeugten

Centrifugalkraft gegen die rauhen Seiten des Cylinders C

geschleudert. Das Korn fällt sodann zwischen die Peripherie der Scheibe o und den schrägen Rand des Ringes q, wo es wieder gerieben wird, um gleich darauf durch

die Flügel p wieder gegen die rauhe Cylinderfläche C geworfen zu werden; von da fällt es auf die zweite

Scheibe o, wo sich die nämliche Operation wiederholt,

bis das Korn den Boden der Maschine erreicht. Die rotirenden Bürsten n* fegen sofort das Korn durch den Canal h* in eine Kammer, wo es einem kräftigen durch den

Ventilator r erzeugten Luftstrome ausgesetzt wird.

Dieser Luftstrom führt allen durch die vorhergehende Operation von dem Korn

getrennten Abfall und Staub durch eine Röhre ins Freie. Das gereinigte Korn aber

fällt auf ein geneigtes Sieb B*, durch welches die

kleineren Körner fallen, während die größeren Körner die Röhre A* hinab in einen untergestellten Behälter gleiten.

Der verbesserte Apparat zum Mahlen des Korns ist in Fig. 3 im

mittleren Verticaldurchschnitt, in Fig. 4 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 1, 2 von Fig. 3, und in Fig. 5 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 3, 4 von Fig. 3 dargestellt. Bei

dieser Anordnung werden zwei Paar Steine angewendet; die unteren Steine E, E sind die Läufer und an eine hohle Verticalwelle F über einander befestigt. Die mahlende Fläche der

Steine E ist conisch, und von dem Läuferauge gehen

Seitenlöcher durch die Steine nach den mahlenden Flächen, um diese durch die

herbeigeleitete Luft kühl zu erhalten. Zur Erleichterung dieser Operation ist die

Welle F hohl und wird durch eine Röhre von oben mit Luft

versehen. Die Luft gelangt durch Seitenlöcher, welche mit dem Inneren der Welle

communiciren, in das Läuferauge. Die oberen Steine G, G

sind stationär und ringförmig; ihre Mahlflächen haben eine der conischen Oberfläche

der Läufer entsprechende Neigung. Der bequemen Adjustirung wegen sind die oberen Steine in ringförmigen

Gestellen s, s gelagert, welche vermittelst der

hervorragenden Theile 1, 1, 1 (Fig. 4, 5 und 7) auf einem an das

Gestell befestigten Rande 2, 2, 2 liegen. Diejenigen Theile des Randes 2, 2, 2,

worauf die Hervorragungen 1, 1, 1 liegen, sind, wie am deutlichsten aus Fig. 7 zu

entnehmen ist, schräg, so daß einfach durch die horizontale Drehung des Gestells s, s der Stein mit der größten Genauigkeit nach der

Oberfläche des Läufers adjustirt werden kann. Um nun diese Adjustirung zu

bewerkstelligen, befindet sich an der Peripherie des Ringgestelles s, s eine kleine Verzahnung t, in welche eine endlose Schraube u greift.

Das eine Ende dieser Schraube enthält ein Winkelgetriebe, welches in ein ähnliches

an dem oberen Ende der Verticalachse v befindliches

Getriebe greift; die Achse v aber wird mit Hülfe eines

ähnlichen Paares von Winkelgetrieben und des Handrades w

in Umdrehung gesetzt. Die Adjustirung des unteren Mühlsteinpaares ist derjenigen des

oberen vollkommen analog. Das zu mahlende Korn gelangt durch die Röhre H in den Apparat; die Zuführung wird durch eine

Schieberröhre x regulirt, welche das untere Ende der

Röhre H umschließt, und mit Hülfe eines Hebels y auf- und niederbewegt werden kann. Von dem

andern Ende des letztern erstreckt sich nämlich eine lange Stange z abwärts, die an ihrem unteren Ende mit Schraubengängen

versehen ist, und vermittelst eines Handrades und einer Daumenschraube sich höher

und niedriger stellen läßt. Indem nun in Folge dieser Bewegung die untere Kante der

Schiebröhre der runden Scheibe 3 sich nähert oder von derselben entfernt, kann der

Zufluß des Korns nach Belieben regulirt werden. Das Korn fällt durch die Röhre x in die Speisungsbüchse, und von da durch die Röhre 4

in die Büchse 5 unmittelbar über das Auge des oberen Steins. Von der Büchse 5

gelangt das Korn zwischen die Mahlflächen der Steine G

und E, und wird durch diese zum Theil schon in Mehl

verwandelt. Dieses fällt auf die conisch geneigte Fläche 6, 6 und gelangt von da in

einen Drahtcylinder 1, 1, worin eine Anzahl an der Hauptwelle F befestigter Bürsten rotirt. Diese Bürsten treiben das Mehl durch die

feinen Maschen des Drahtgewebes, worauf das Mehl die geneigte Fläche 8, 8 hinabfällt

und in der Kammer J sich sammelt. Das unvollständig

gemahlene Mehl wird dagegen durch die geneigte Fläche 9, 9 zwischen das zweite Paar

Steine (Fig.

3) geleitet. Durch diese zweite Operation wird das Mehl vollständig gemahlen.

Von dem zweiten Steinpaar fällt das Mehl in die Kammer J, wo es sich mit dem von dem ersten Steinpaar kommenden Mehl vereinigt. Die

Trennung des Mehls nach dem Mahlen durch die oberen Steine hat den Zweck, das bereits erzeugte

Mehl nicht nutzlos durch das zweite Steinpaar gehen zu lassen. Am Boden der Kammer

J befindet sich an der verticalen Treibwelle eine

Scheibe K, auf welche das Mehl fällt. Durch die Rotation

der letzteren wird das Mehl gegen den Arm 10, Fig. 7 und 8, getrieben, welcher

dasselbe in den Canal 11 streift, der es in einen untergestellten Behälter leitet.

Unterhalb der rotirenden Scheibe K sind mehrere durch

Punktirungen in Fig.

8 angedeutete krumme Arme angebracht, welche das etwa unter die Scheibe

gerathene Mehl gleichfalls in den Canal 11 streifen. Es versteht sich von selbst,

daß die wirksamen Haupttheile von einem Mantel N aus

Canevas umschlossen sind, um das Wegstäuben des Mehls zu verhüten. Die Bewegung wird

vermittelst des conischen Räderwerks L, L, Fig. 3, auf die

Haupttheile übertragen.

Fig. 9 stellt

die Maschine zum Reinigen des Mehls im

Horizontaldurchschnitt, Fig. 10 im

Verticaldurchschnitte dar. Das Neue dieser Anordnung besteht in einer Reihe

kreisrunder Scheiben o, o, o, welche zwischen den

Bürsten an der Verticalachse m befestigt sind. Das Mehl

gelangt oben in die Maschine und fällt auf die erste Scheibe o, von welcher es durch die Centrifugalkraft gegen das Drahtgewebe des

Cylinders C getrieben wird. Die Bürsten p treiben sofort das feinere Mehl durch die Maschen des

Cylinders. Derjenige Theil des Mehls, welcher der Einwirkung der ersten Bürstenreihe

entgeht, fällt über den Rand der ersten Scheibe o auf

den geneigten Rand des Ringes q, welcher das Mehl auf

die zweite Scheibe o leitet, die es der zweiten

Bürstenreihe zur Bearbeitung zuführt; und so wiederholt sich die Procedur in den

übrigen Abtheilungen, bis alles Mehl von der Kleie getrennt und durch die Maschen

des Cylinders gegangen ist. Die Maschine ist von einem Mantel M, M umschlossen, und das durch den Draht- oder Seidenflor

getriebene Mehl wird auf gewöhnliche Weise aus dem Apparat geleitet, die Kleie aber

durch die rotirenden Bürsten n* durch den Canal h* aus dem Cylinder hinausgebürstet. — Ein

bedeutender Einwurf, der sich den verticalen Reinigungsmaschinen gewöhnlicher

Construction machen läßt, besteht in der großen Geschwindigkeit, mit der sie

umgetrieben werden müssen und dem daraus resultirenden Kraftverlust; ferner darin,

daß ein Theil des Mehls ungesiebt durch die Maschine geht, wenn die Geschwindigkeit

aus irgend einer Ursache plötzlich sich vermindern sollte. Bei der vorliegenden

Anordnung find jedoch diese Uebelstände beseitigt, indem hier kein Grund vorliegt,

die Maschine mit größerer Geschwindigkeit als die gewöhnlichen schiefliegenden

Cylinder umlaufen zu lassen. Denn es ist keine Gefahr vorhanden, daß irgend ein Theil des Mehls

ungereinigt durch die Maschine gehe, indem es selbst bei völligem Stillstand durch

die Scheiben o verhindert wird ungereinigt tiefer

herabzufallen.

Tafeln