| Titel: | Vorrichtung zum schnellen Abkühlen des Mahlgutes und Apparat zum Anfeuchten des zu vermahlenden Getreides; von U. Debeaune, technischem Director der Dampfmahlmühlen zu Jemappes bei Mons in Belgien. |

| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. CI., S. 412 |

| Download: | XML |

CI.

Vorrichtung zum schnellen Abkühlen des Mahlgutes

und Apparat zum Anfeuchten des zu vermahlenden Getreides; von U. Debeaune, technischem

Director der Dampfmahlmühlen zu Jemappes bei Mons in

Belgien.

Aus Armengaud's Publication industrielle, Bd. VII S. 29

und dem Civil Engineer

and Architect's Journal. Mai 1851, S. 294.

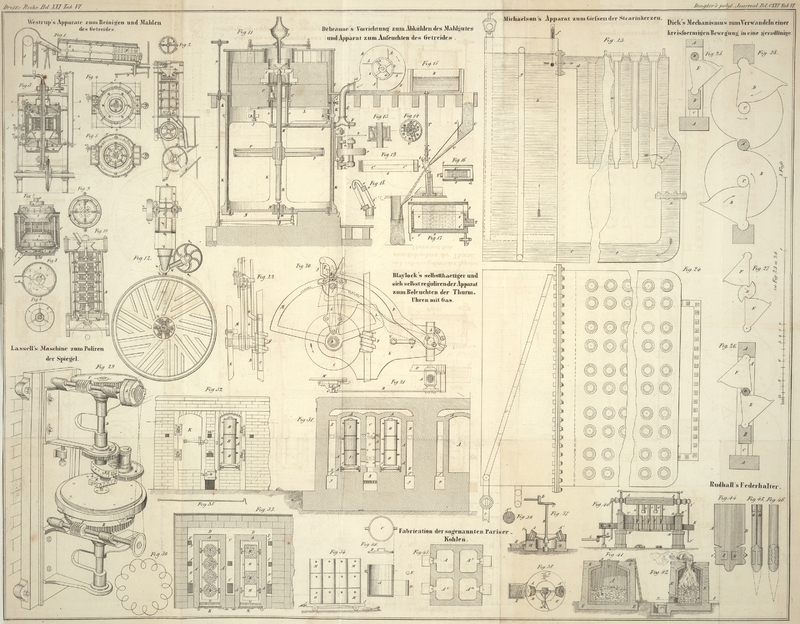

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Debeaune's Vorrichtung zum Abkühlen des Mahlgutes und Anfeuchten

des Getreides.

Für diese Maschine erhielt der Erfinder bereits im Jahre 1847 in seinem Vaterlande

die silberne Medaille zuerkannt. Sein System des Abkühlens und des Anfeuchtens wurde

dann in der Mühle zu Jemappes in Anwendung gebracht, dessen Zweckmäßigkeit erkannt,

und jetzt erregt ein auf der Londoner

Industrie-Ausstellung in Betrieb stehendes Modell dieser Apparate

die Aufmerksamkeit der Maschinenbauer und Mehlfabrikanten.

Das von Hrn. Debeaune ausgeführte System hat die

Beschleunigung des Mahlprocesses, die Verhinderung der Erhitzung der Mühlsteine,

sowie die Vermeidung von Mutterkorn, Trespe, Staub, Insecten etc., welche den

Reinigungsarbeiten entgangen seyn können und die dem Mahlgute nachtheilig seyn

würden, zum Zweck.

Beschreibung der Vorrichtung zur Beschleunigung der

Abkühlung. — In der Mitte des Liegers, zwischen demselben und der

Büchse, oder vielmehr im Innern derselben, sind verschiedene kleine Röhren

angebracht, um die äußere Luft zwischen beide Mühlsteine zu führen. Diese kleinen

Röhren vereinigen sich unten mit einer weitern, welche mit dem Ventilator in

Verbindung steht. Oben gehen die Röhrchen in dem Auge aus, welches alsdann mit einer

horizontalen Platte verschlossen ist. Darüber befindet sich eine zweite größere

Platte, deren Zweck ist, die Luft zwischen die beiden arbeitenden Flächen des Steins

zu richten und zu

verhindern, daß sie durch das Auge des Läufers entweicht.

Fig. 11 und

12 zeigen

diese eigenthümliche Einrichtung an einem durch einen Laufriemen betriebenen Gange

angebracht, dessen Gewicht isolirt ist. Der Ventilator ist groß genug, um zu

gleicher Zeit mehrere Gänge bedienen zu können. Er ist gänzlich aus Schmied-

oder Gußeisen angefertigt und besteht aus vier geraden Flügeln von Blech A, welche nach den Radien geneigt und in Beziehung zu

der Trommel B excentrisch sind. Die eisernen Flügelarme

a sind durch zwei flache Kränze b verbunden, und die Arme sind an der horizontalen Welle

c befestigt, welche außerhalb der Trommel zur

Aufnahme der Treibrolle C verlängert ist. Die beiden

senkrechten Seitenplatten D, auf deren Ränder die

blecherne Trommel B aufgeschraubt ist, bestehen aus

Gußeisen, ebenso die Sohlplatten, auf welchen auch die Zapfenlager für die

Flügelwelle stehen. In der Mitte sind die Platten offen, um die äußere Luft

eintreten zu lassen. Der Mantel B verlängert sich in

eine Röhre von länglich-viereckigem Durchschnitt, deren Oeffnung mittelst des

Registers d regulirt wird, welches man nach Belieben

öffnet. Am Ende dieser viereckigen Röhre ist die runde Röhre E angebracht, welche sich unten in mehrere Arme F theilt, um die verdichtete Luft aus dem Ventilator mehreren Gängen zu

gleicher Zeit zuzuführen, wenn man es für nöthig erachtet. Zu dem Ende ist auch

jeder Arm mit einem Klappenventil versehen, um ihn absperren zu können.

Die Röhren F umgeben die Mühleisen oder Spindeln

kreisförmig, und tragen mehrere andere senkrechte Röhren e, welche sich bis zu dem obern Theil des Auges von dem Lieger erstrecken,

indem sie durch die Büchsen G gehen, wie Fig. 13 und 14 im

senkrechten und im horizontalen Durchschnitt zeigen. Nun trägt die Spindel H etwas über dem Auge und unmittelbar über dem

Mühlhauen-Muff I eine calottenförmige Platte i von dünnem Blech, welche den Zweck hat, die von den

Röhren e eingeführte Luft zwischen die beiden Steine zu

führen und sie radienförmig zwischen den arbeitenden Oberflächen derselben zu

verbreiten. Die Mühlhaue f und ihr Muff sind oberhalb

mit einer zweiten kleinen, dünnen Platte g und mit einem

Schälchen versehen, welches das aus dem Aufschütter J

herauskommende Getreide aufnimmt, es auf die Calotte i

wirft und auf diese Weise zwischen die Mühlsteine bringt. Die Speisung findet daher

auf diese Weise statt und wird auf die als bekannt vorauszusetzende Weise regulirt.

Das Gerüst eines jeden Ganges ist unabhängig von demjenigen der übrigen, sowie man

sie jetzt häufig

anwendet. Es besteht aus einem weiten Cylinder von Gußeisen K, der aus einem Stück gegossen ist, wie man aus Fig. 11 deutlich erkennen

kann. Die Lappen h sind aus einem Stück mit dem Gerüst

gegossen und dienen zur Aufnahme der Stellschrauben I,

um mittelst des Dreiecks L den Lieger genau horizontal

zu stellen. An den Seiten sind vier Centrischrauben diametral einander gegenüber

angebracht, um die Stellung des Liegers genau zu reguliren. Endlich hat das

cylindrische Gerüst unten auch einen nach innen vorspringenden Kranz, um es mittelst

Schraubenbolzen auf dem steinernen Fundamente zu befestigen, und um auch die Balken

von der Büchse M aufzunehmen, in welcher sich die

Spindel H bewegt. Mittelst des gußeisernen Balanciers

N, der seinen Stützpunkt in N hat und mit der langen Stange O verbunden

ist, kann die Büchse durch den Stift m gehoben oder

gesenkt werden, was durch das kleine Schwungrad am obern Ende der Stange O leicht bewerkstelligt wird.

Man wird aus dem Gesagten leicht erkennen, daß die Kühlvorrichtung von Debeaune an jeder schon vorhandenen Mühle angebracht

werden kann, ohne deren Construction wesentlich zu ändern.

Wenn der Gang durch einen Laufriemen betrieben wird, wie in der vorliegenden Figur,

so wird die Spindel H mit einer gußeisernen Rolle P versehen, deren Durchmesser fast gleich demjenigen der

Mühlsteine ist. Der Laufriemen geht von dieser Rolle über eine andere Treibrolle an

einer zweiten stehenden Welle, und die Spannrolle p

bewirkt die Spannung. Die Achse dieser Spannrolle dreht sich in zwei horizontalen

gabelförmigen Armen Q, deren senkrechter Arm gänzlich

frei ist, damit man mit Hülfe des Hebels o ihm

verschiedene Stellungen geben kann. Am Ende dieses Hebels ist ein Seil mit einem

Gegengewicht angebracht, welches über eine Rolle mit vertiefter Peripherie geht, und

hinreicht um die Spannrolle p stets gegen den Laufriemen

zu drücken, so daß er beim Betrieb der Mühle immer gespannt ist.

Beschreibung des Befeuchtungsapparates. — Das

meiste Getreide, welches über das Meer zu uns kommt, ist vor dem Transport mittelst

eines Ofens oder einer Trockenstube getrocknet oder gedörrt. Ohne diese

Vorsichtsmaßregel würden die Körner die Feuchtigkeit nicht ertragen können, der sie

auf der Seereise ausgesetzt sind, und sie würden daher feucht oder wenigstens warm,

und nach einer längeren Meeresfahrt gekeimt zu uns gelangen. Durch das Trocknen oder

Dörren wird das Getreide allerdings gegen jede Veränderung bewahrt, es wird aber

auch so trocken gemacht, daß es sehr schwer hält, es zu schälen; die Schale wird

alsdann in Staub verwandelt, der sich mit dem Mehl auf eine solche Weise vermengt,

daß er kaum von dem Mehl abgeschieden werden kann und demselben eine sehr

nachtheilige röthliche Farbe ertheilt, so daß es kaum in den Handel gebracht werden

kann.

Um diese Nachtheile zu verbessern, befeuchtet man das Getreide in dem Augenblick wo

es vermahlen werden soll. An sehr vielen Orten geschieht dieß auf nachstehende

Weise: man schüttet eine Schicht Getreide von etwa 8 Zoll Höhe auf und befeuchtet

sie mittelst einer Gießkanne. Darauf sticht man die Schicht mittelst Schaufeln um,

um das unterste oben und das oberste unten hin zu bringen und damit die Feuchtigkeit

möglichst gleichförmig vertheilt werde.

Man mag aber bei diesem Umstechen noch so genau verfahren, so wird die Feuchtigkeit

doch nie gleichförmig vertheilt, sondern es werden die oben liegenden Körner

feuchter als die untern, und um die Gleichförmigkeit einigermaßen zu befördern, muß

man das Getreide vor dem Vermahlen längere Zeit liegen lassen. Dringt aber die

Feuchtigkeit bis ins Innere der Körner, so hält sich das daraus erzeugte Mehl nicht,

weßhalb es zweckmäßig ist, die befeuchteten Körner nur möglichst kurze Zeit im

Haufen liegen zu lassen, damit die Feuchtigkeit nur die Schale trifft. Es läßt daher

die hier beschriebene Befeuchtung sehr viel zu wünschen übrig.

In andern Mühlen, welche die Fortschritte des Mühlwesens besser berücksichtigen,

wendet man Befeuchtungscylinder von Leinwand an, die eine etwas geneigte Stellung

haben, und im Innern mit schneckenförmig angeordneten Schaufeln versehen sind, deren

Zweck ist, das oben in den Cylinder eingebrachte Getreide umzurühren und nach dem

entgegengesetzten Ende zu führen. Während dieser Zeit gelangt ein Wasserstrahl

fortwährend in den Cylinder und befeuchtet die Körner in dem Maaße, als sie ihre

Stellung verändern. Man gibt diesen Apparaten eine Länge von 12, 15 bis 20 Fuß, bei

einem Durchmesser von 12 bis 16 Zoll und bei einer Geschwindigkeit von 20 bis 25

Umgängen in der Minute.

Der von Hrn. Debeaune erfundene Apparat um das Getreide

anzufeuchten, zeichnet sich durch eine außerordentliche Einfachheit und durch seine

guten Resultate aus. Er besteht aus einer Art doppelter, länglich-viereckiger

Brause, welche an den beiden entgegengesetzten innern Flächen mit sehr nahestehenden

kleinen Löchern versehen ist, von denen die einen dem Wasser aus einem obern

Behälter Zutritt geben, indem es in einem senkrechten Strahle von unten nach oben

eintritt, während das

Wasser durch die entgegengesetzten Löcher von oben nach unten austritt. Indem nun

die Getreidekörner in geringen Mengen mittelst eines geneigten Canals zwischen

diesen beiden Reihen von Wasserstrahlen durchgehen, werden sie auf ihrer ganzen

Oberfläche mit einer vollkommenen Regelmäßigkeit befeuchtet. Dadurch, daß man die

Menge des Wassers, welche aus diesen kleinen Löchern ausströmt, mit der Menge des

angefeuchteten Getreides in ein richtiges Verhältniß bringt, ist man im Stande jedes

Korn zweckmäßig zu befeuchten, so daß das Getreide unmittelbar vermahlen werden

kann. Dieser Apparat hat außerdem noch den Vortheil, daß er keiner Handarbeit

bedarf, und ebensowenig einer Triebkraft. Ein einziger Arbeiter ist hinreichend, um

das für zehn Gänge erforderliche Getreide anzufeuchten. In einer gut eingerichteten

Mühle wird das zum Befeuchten erforderliche Wasser mittelst einer Pumpe bis zu dem

obersten Stockwerk hinaufgedrückt, um auf das ebenfalls in einer obern Etage

befindliche Getreide fallen zu können.

Fig. 15 gibt

einen genauen Begriff von der Vorrichtung; sie zeigt den Wasserbehälter R, welcher ununterbrochen gespeist wird, und die Röhre

T, welche das Wasser aus dem Behälter zu der Brause

S führt. Neben derselben befindet sich ein hölzerner

Canal U, der in Verbindung mit einem Trichter steht. Man

ersieht aus Fig.

16 und aus den Fig. 17, 18 und 19, daß der Ejector oder

die Brause S aus zwei länglichviereckigen, über einander

liegenden Büchsen s, s′ von Kupfer-,

Zink- oder Weißblech besteht, zwischen denen ein leerer Raum bleibt, und die

an ihren Enden durch zwei andere, minder große verbunden sind, mit denen sie eine

Leitung bilden, so daß das Wasser, welches seitwärts mittelst der Röhre T herbeikommt — sobald der Hahn R, womit sie versehen, geöffnet ist — sich auf

einmal in beiden vertheilt und dadurch eine Menge kleiner Löcher, die in gerader

Linie auf den beiden innern Wänden der zwei horizontalen Büchsen angebracht sind,

ausströmt. Die aufwärts gehenden Strahlen erheben sich von der untern Büchse s′ senkrecht in die Höhe, während die andere von

der obern s senkrecht niederfallen. Die Getreidekörner

fallen nach und nach aus dem Trichter in den Canal U,

welcher mit einem Register a′ versehen ist, um

die Menge der herausfallenden Körner zu reguliren. Alle diese Getreidekörner müssen

durch die Wasserstrahlen laufen und werden daher von allen Seiten benetzt. Innere

Scheider in der doppelten Büchse trennen das einströmende Wasser von dem

ausströmenden. Das von den aufsteigenden Strahlen kommende Wasser wird von den

Rinnen d aufgenommen, die ihrer ganzen Länge nach

geschlossen sind. Es läuft durch eine senkrechte Röhre u aus, in deren Verlängerung die Tubulatur V

befindlich ist. Durch letztere entweicht auch das Wasser von den fallenden Strahlen,

die zuvörderst in eine Rinne t′ gelangen.

Um zu verhindern, daß Verunreinigungen irgend einer Art mit dem Wasser in den Apparat

gelangen und die kleinen Löcher verstopfen, ist unter der Mündung von der Röhre T ein Scheider X angebracht,

welcher das Wasser nöthigt durch die obere Büchse zu strömen, ehe es zu der untern

Büchse gelangt. Man öffnet den kleinen Hahn y, der unten

an derselben unmittelbar unter dem Scheider angebracht ist, und stellt einen

Wasserstrom her, welcher jeden Niederschlag von Unreinigkeiten in beiden Büchsen mit

wegnimmt, sobald die kleinen Oeffnungen in der Brause theilweise verstopft seyn

sollten.

Der Erfinder construirt diese Apparate in verschiedenen Dimensionen, die der Größe

der Mühle entsprechen. Ein Apparat, welcher hinreicht um stündlich 20 Hektoliter

Getreide zu befeuchten, kostet 250 Franken.

Tafeln