| Titel: | Ueber die Construction der Endstücke cylindrischer Dampfkessel; von L. G. Treviranus. |

| Autor: | Ludwig Georg Treviranus [GND] |

| Fundstelle: | Band 124, Jahrgang 1852, Nr. XVIII., S. 82 |

| Download: | XML |

XVIII.

Ueber die Construction der Endstücke

cylindrischer Dampfkessel; von L. G.

Treviranus.

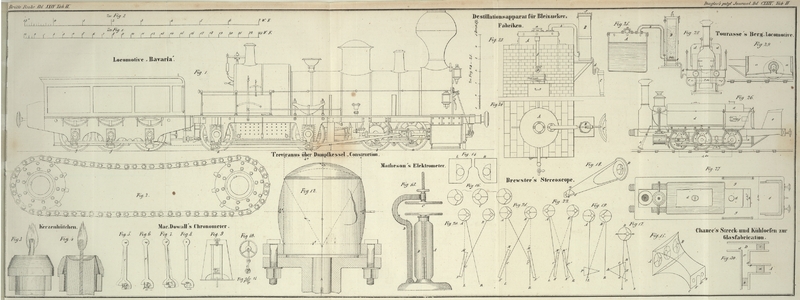

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Treviranus, über die Construction der Endstücke cylindrischer

Dampfkessel.

Die Veranlassung zu dem gegenwärtigen Aufsatze ist insbesondere, was Hr. W. Fairbairn

„über die Construction der Dampfkessel“ im Civil Engineer and Architect's Journal, Mai 1851, S. 266

in England veröffentlichte, dessen Abhandlung in diesem Journal Bd. CXXII S. 81

in Uebersetzung mitgetheilt wurde.

Auffallend war mir, daß darin über die Construction der Endstücke cylindrischer

Kessel für hohen Druck gar nichts gesagt ist, als wenn die Wölbung solcher

Endstücke, um gleiche Widerstandsfähigkeit als der cylindrische Theil des

Dampfkessels zu besitzen, eine ganz gleichgültige Sache wäre oder sich etwa von

selbst verstände.

Daß dieser Theil der Dampfkessel ganz mit Stillschweigen umgangen wurde, ist aber

nicht etwa bloß in den Mittheilungen des Hrn. Fairbairn,

sondern auch in denen des Prof. W. R. Johnson am Franklin-Institute (polytechn. Journal, 1833, Bd.

XLVIII S. 81), worauf er sich bezieht, der Fall.

Auch besinne ich mich gar nicht, selbst in dem Werke von Tredgold

„On the Steam-Engine“, oder

in Verdam's

„Dampfmaschinenkunde“, noch in Prechtl's technologischer Encyklopädie, Artikel: „Form der

Dampfkessel“, über die Wölbungsradien der Endstücke der Dampfkessel

je nach der Blechstärke und dem Dampfdruck, etwas gelesen zu haben, welches

Techniker belehren könnte, wie sie sich in dieser Hinsicht zu verhalten haben.

Wo man dieses am meisten vermuthen sollte, dieß sind nach meinem Bedünken die

Dampfkessel-Regulative verschiedener Länder; aber soweit ich damit bekannt

geworden bin, gehen sie wohl in der Vorschrift der Blechstärke des cylindrischen

Theils vom Kessel, der Siede- und Feuerröhren bei dem beabsichtigten

Durchmesser und des Dampf-Ueberdrucks mitunter ins Kleinliche; daß indessen

unter Umständen auch wohl ein Endstück, wenn es unzweckmäßig construirt ist, das

zuerst Nachgebende seyn kann, davon scheinen bis jetzt vielleicht nur Wenige eine

Ahndung gehabt zu haben, indem auch in den Regulativen der Gegenstand, um welchen

sichs hier handelt, gar nicht berührt wird.

Ich hoffe demnach kein unverdienstliches Werk zu stiften, wenn ich die Grundsätze

angebe, nach welchen ich seit etwa 15 Jahren die Endstücke der cylindrischen

Dampfkessel construirte, welche sich in der Praxis stets als gut bewährten und deren

theoretische Richtigkeit ich mich nebstdem noch bemühen werde nachzuweisen.

Vor jener Zeit, nämlich ehe ich die Regel für den Radius der Wölbung der Endstücke

auffand, glaubte ich doch mit Sicherheit urtheilen zu dürfen, daß, weil ein

Hochdruck-Dampfkessel keine flachen Endstücke ohne Verankerung haben darf,

und weil mir die Wölbung des Halbcirkels (nach dem empirischen Gefühl) größer als

nöthig zu seyn schien, wohl nicht viel gefehlt seyn könne, wenn da ein Mittelweg

genommen, demnach die Segmenthöhe etwa ¼ vom Durchmesser des Kessels gemacht

würde. Es fand sich, daß mich in dieser Sache die Empirie nicht irre geleitet hatte;

meine Kessel wurden starken Wasserproben unterworfen und die Endstücke zeigten sich

nicht minder haltbar als der Cylinder des Kessels.

Später kamen wir dann, wie gewöhnlich, mit der Theorie erst hinterher und

verbesserten die empirische Regel, obgleich, wie ich jetzt einsehe, wohl ganz

füglich das Umgekehrte der Fall hätte seyn können, wenn sich die Herren Theoretiker

nur etwas mehr Mühe gegeben, oder die Sache reiflicher in Erwägung gezogen hätten,

indem, was ich specieller darüber zu sagen habe, doch im Ganzen nur auf sehr

einfachen, längst bekannten physikalischen und mathematischen Sätzen beruht.

Diese verschiedenen Sätze bloß in Worten und Zahlen (wie Hr. Fairbairn) auszudrücken, finde ich für meine Art der Beweisführung, in

Bezug auf die Radien der Endstücke, ihre Blechstärke etc., dießmal nicht passend,

sondern die algebraischen Formeln des Professors Johnson

bequemer; auch dessen Bezeichnung der verschiedenen Größen behalte ich, soweit sie

ausreichen, bei.

Einmal wird die Frage seyn, wie die Blechstärke der Endstücke im Verhältniß zu der

des cylindrischen Theils für gleiche Haltbarkeit nur zu seyn braucht, wenn die

Endstücke Halbkugeln sind, also der Radius der Wölbung = dem Radius des Cylinders

ist; das anderemal die

Frage nach dem Radius der Endstücke, wenn deren Blechstärke = der Blechstärke des

cylindrischen Theils angenommen wird. Aus beiden Untersuchungen folgen dann

allgemeine Regeln.

A. Die nöthige

Blechstärke für halbkugelförmige Endstücke.

Die Kraft des in einem cylindrischen Kessel eingeschlossenen Dampfes, welche sich

bemüht den Kessel von innen nach außen in der Längenrichtung zu zerreißen, oder den

Ober- vom Untertheil zu trennen, läßt sich ausdrücken durch die Formel:

K = d

× I × p,

worin d den Durchmesser des

Kessels, l die Länge des cylindrischen Theils in irgend

einem Maaße und p den Ueberdruck des Dampfes, in dem

Gewicht wornach man rechnet, auf eine Fläche = der Quadrat-Einheit des

Längenmaaßes, bedeutet.

Wird, wie das Gewöhnlichere ist, d in Zollen angenommen,

l ebenfalls und = 1 gesetzt, p in Pfunden per Quadratzoll, dann ergibt sich

für jeden Theil oder Ring des Kessels von 1″ Länge die auf den Ring von innen

nach außen wirkende Kraft des Dampfes:

K = d

× p

I.

Weil aber, wenn sichs um das Zerreißen handelt, bei gleichförmiger Stärke des

Blechringes, zwei einander diametral gegenüber liegende Punkte gleichzeitig

zerrissen werden müssen, und diese Punkte nicht etwa bloß in horizontaler oder

verticaler, sondern in jeder anderen Richtung befindlich gedacht werden können, so

vermindert sich die oben gefundene Kraft für jeden Theil des Umfanges und per Zoll Länge auf die Hälfte, weßhalb wird:

K 1 = d

× p/2 II.

Die Kraft, welche sich bemüht, das eine oder das andere der beiden Endstücke von dem

cylindrischen Theil zu trennen, läßt sich durch die verticale Durchschnittsfläche

des Kessels multiplicirt mit dem Druck auf die Quadrat-Einheit ausdrücken,

also durch:

d2

× 0,7854 × p.

Da nun der Umfang von d = d

× 3,1416, so wird diese Kraft für jeden Zoll des Umfanges = Textabbildung Bd. 124, S. 83 und abgekürzt

K 2 = d

× p/4 III

Demnach ist K 1 : K 2 = d × p/2 : d × p/4 = 2 : 1.

D. h.: die Kraft, welche der Dampf anwendet um den Kessel in

der Längenrichtung zu zerreißen, ist doppelt so groß als die Kraft, mit welcher

er sich bestrebt ein Endstück vom cylindrischen Theil abzureißen.

Dieser Satz gilt wieder nicht bloß für einen gewissen Durchmesser des Kessels,

sondern, wie aus den Formeln ersichtlich ist, für jeden Durchmesser, demnach im

Allgemeinen.

Auf den Umstand, daß die Bleche des Kessels durch die Löcher für die Niete geschwächt

werden, ist nicht nothwendig, in Vergleichen wie hier, Rücksicht zu nehmen, weil

gleiche Nietlöcher und gleiche Theilung derselben am cylindrischen Theil und an den

Endstücken vorausgesetzt, beide Theile dadurch gleichmäßig geschwächt werden,

demnach das gegenseitige Verhältniß der Stücke so, wie wenn keine Nietung

stattfände, verbleibt. Doppelte Nietreihen machen jedoch, wie sich aus S. 83 von Fairbairn's Abhandlung ergibt, einen Unterschied; hier

werden nur die gewöhnlichen einfachen Nietreihen angenommen.

In diesem Fall ist also, wie dargethan wurde, die Kraft des Dampfes auf jeden Zoll

Umfang der Verbindung des Endstückes mit dem cylindrischen Theil nur halb so groß,

als auf jeden Zoll in der Längenrichtung des Kessels. Die Form des Endstücks, ob es

nämlich mehr oder weniger gewölbt oder auch ganz flach ist, macht hierin auch keinen

Unterschied, und dieß zugegeben, folgt: für gleiche

Haltbarkeit des Endstücks und des cylindrischen Theils braucht die Blechdicke

des ersteren an den Verbindungspunkten beider, in allen Fällen nur die halbe

Blechdicke des letztern zu seyn.

In theoretischer Hinsicht wird sich gegen diesen Satz wohl nichts einwenden lassen;

in praktischer Hinsicht setze ich dabei voraus, daß der gestülpte Rand des dünnern

Endstücks in dem dickern Blech des Cylinders eingeschlossen wird, weil im

umgekehrten Falle für einen dampfdichten Schluß zwischen den Nieten nicht wohl

einzustehen seyn möchte.

Die Verbindung des Endstücks mit dem Cylinder wird also unter den genannten Umständen

eben so verläßlich als die Verbindung der einzelnen Blechtafeln des Cylinders

untereinander seyn; dieß leidet keinen Zweifel.

Aber die Frage ist noch: ob, wenn das Endstück die Form einer Halbkugel durchgängig

in der halben Dicke der Bleche des Cylinders erhält, es dann in der Halbkugel keine Punkte gibt,

welche sich nachgiebiger als die Verbindungspunkte mit dem Cylinder zeigen

möchten?

Man denke sich statt der Halbkugel eine ganze Kugel von dem gleichen Durchmesser d; auch der Dampfdruck p sey

derselbe, so ist wieder gewiß, daß die Kraft welche auf jede Hälfte der Kugel wirkt,

mögen nun die Hälften liegend oder stehend oder in irgend einer sonstigen Lage

angenommen werden, immer dieselbe bleibt, also die Kugel auf allen Punkten gleich

stark ist; die Hälfte demnach auch nicht weniger als das Ganze und die darauf

wirkende Kraft nach Formel III

K 2 = d

× p/4.

Die Hälfte der Kugel ist aber das angenommene Endstück, und weil gleichzeitig auf den

Umfang des Kessels nach Formel II eine Kraft wirkt: K 1 = d × p/2, nämlich die doppelte, so wird sich auch zuletzt der

Schluß machen lassen, daß proportional den wirkenden Kräften K 2 : K 1 auch nur die Blechstärken δ =

0,5 δ : δ zu seyn brauchen, nämlich: bei dem

halbkugelförmigen Endstück auf allen Punkten desselben die halbe Blechstärke wie

für den cylindrischen Theil genügt.

B. Radius der

Endstücke bei gleicher Blechstärke mit dem cylindrischen Theil.

Für diesen Fall läßt sich nach dem Vorangegangenen jetzt schon leichter beweisen, daß

der Radius R, welcher zu der Wölbung der Endstücke

gehört, doppelt so groß als der Radius des Kessels, also gleich dessen Durchmesser =

d seyn muß.

Denn denkt man sich jetzt statt des Kugelsegmentes des Endstücks wieder die volle

Kugel, also von einem Durchmesser = 2 d, so ist die

Kraft welche wieder in jeder Richtung auf die Trennung der beiden Hälften wirkt = 2

d2 × 07854

× p, und alle einzelnen Theile der Kugel setzen

wie immer der Dampfkraft gleichen Widerstand entgegen; auf 1 Zoll des Umfanges vom

Kugel-Durchmesser reducirt, wird

Textabbildung Bd. 124, S. 85

übereinstimmend mit der Formel II:

K 1 = d

× p/2,

weßhalb in diesem Fall das Kugelsegment des Endstücks auf

allen Punkten seiner

Wölbung, bei gleicher Blechstärke des cylindrischen Theils vom Kessel, auch gleiche

Haltbarkeit als dieser hat.

Am Vereinigungspunkt der Wölbung mit dem Cylinder ist aber, wie schon gesagt, ohne

Rücksicht auf den Radius der Wölbung, die Haltbarkeits doppelt so groß. Man sieht,

daß der Radius der Wölbung bei den Dampfkesseln keine gleichgültige Sache ist,

indem, wenn er im vorliegenden Fall größer als der Kessel-Durchmesser wäre,

das Endstück in der Wölbung schwächer als der cylindrische Theil seyn würde.

Dagegen folgt aus der Untersuchung, daß bei allen Radien der Endstücke, welche

innerhalb 0,5 d und 1 d

fallen, die Blechstärke der Endstücke geringer als δ die des Cylinders seyn

darf, und daß wenn δ als Norm angenommen wird, im Allgemeinen seyn muß: d : R = δ : x und

x = R

× δ /d

IV,

wobei man sich hinsichtlich des wirklichen δ nach dem

bestehenden Dampfkessel-Regulativ wird zu richten haben.

Bei allen den Dampfkesseln, welche ich im Laufe von etwa 15 Jahren zum Theil mit und

zum Theil ohne Feuerrohr im In- und im Auslande anfertigen ließ, sind die

Blechstärken des cylindrischen Theils und der Endstücke gleich, weßhalb die Wölbung

von letzteren correspondirt (wie meine Regel für diesen Fall besagt) zu einem Radius

= dem Durchmesser des Kessels.

Es sind mehrere unter diesen Kesseln, welche mit 15 Atmosphären Ueberdruck probirt

wurden, ohne daß sich an den Hälften der Endstücke, nämlich an der Naht der Wölbung,

je etwas Besorgnißerregendes gezeigt hätte, so daß man meine theoretischen Schlüsse

auch in der Praxis als stichhaltig betrachten kann.

Die Segmenthöhe oder der horizontale Vorsprung der Endstücke, von dem cylindrischen

Theil gerechnet, beträgt bei R = d etwa d/7,5, wobei die Anbringung eines

Feuerrohrs in den Endstücken keine Schwierigkeiten hat, was bei den

halbkugelförmigen im bedeutenden Maaße der Fall ist. Ohne Feuerrohr wird es ziemlich

gleichgültig seyn, welche der beiden Endstücke man wählt.

Zu dem theoretischen Schluß, daß bei gleicher Blechstärke der Radius R = d seyn müsse, kam ich

zwar, wie gesagt, schon vor etwa 15 Jahren, aber erst später, im Anfang des Jahres

1840, fiel mirs ein, doch auch einmal einen Versuch im Kleinen anzustellen, wie sich

solch ein Kessel gestalten würde, wenn man das Blech über seine Elasticitätsgränze

und zuletzt bis zum Zerreißen anstrengt?

Der cylindrische Theil wurde von ¼′″ dickem gewalztem

Kupferblech, 4″ im Durchmesser, gehörig zusammengezinkt und hartgelöthet; das

Endstück von demselben Blech nach einem Radius von 4″ ausgetrieben, dann der

Rand ¼″ lang cylindrisch so weit eingezogen, daß das Endstück in

ersteren Theil paßte; beide Theile an den Vereinigungspunkten zum Behuf der Löthung

vorbereitet; der Rand des Cylinders etwa ¼″ über das Endstück

gebärtelt und zuletzt die Löthung selber mit Zinn verrichtet. Das zweite offene Ende

des Versuchskessels bekam einen auswärtsstehenden Rand, um denselben mit Hülfe eines

über ihn geschobenen eisernen Ringes, einiger Schrauben, nebst etwas

Dichtungsmaterial, wasserdicht an der Flansche des Druckrohrs einer

Kesselprobirpumpe befestigen zu können. Durch ein Löchelchen im Kessel wurde die

Luft ausgeblasen und dasselbe dann wieder mit einem Stift verschlossen.

Zur leichteren Beobachtung der Veränderungen, welche sich entweder am cylindrischen

Theil oder am Endstück zuerst einstellen möchten, wurde auf ersteren der Länge nach

ein kurzes Lineal gelegt und vor letzteres eine Blech-Schablone gehalten, wo

sich dann, als der Druck auf den Hebel der Pumpe ein gewisses Maaß erreicht hatte,

fand: daß ganz gleichzeitig am cylindrischen Theil eine

Vergrößerung des Durchmessers, sowie am Endstück eine Verkleinerung des Radius

oder eine Erhöhung der Wölbung eintrat, wie es auch, wenn beide Theile

ursprünglich gleichen Widerstand leisteten, nicht anders zu erwarten war.

Bei vermehrtem Druck bekam indessen der cylindrische Theil zuerst einen Riß neben der

harten Löthung, wo das Blech durch das Feuer wohl etwas mochte gelitten haben.

Mir selber hat das Resultat des Versuches merkwürdig genug geschienen, um mir das

Kesselchen aufzuheben, weßhalb ich noch im Stande bin, dessen letzte Form und Maaße

in Figur 12

darzustellen, welche in halber Naturgröße gezeichnet ist und wo die punktirten

Linien die anfängliche Form angeben.

Die gewählte Vereinigung des Endstücks mit dem cylindrischen Theil zeigte sich in dem

Versuch als ganz vorzüglich dauerhaft, indem auf diesem Punkt der anfängliche

Durchmesser nicht nur gar nicht zunahm, sondern auch in der Zinnlöthung nicht einmal

eine Undichtheit stattfand.

Auf die gleiche Art als den Versuchskessel habe ich seitdem die Windkessel für

Feuerspritzen und Druckpumpen stets mit gutem Erfolg anfertigen lassen, und dabei im

Vergleich mit der gewöhnlichen Art das Kopfstück in der Form einer Halbkugel zu treiben und mit

hartem Loth an den Cylinder zu löthen, viel an Zeit und Arbeitslohn gespart.

Man gibt da, wie dargethan wurde, dem Kopfstück mehr Stärke als noththut; dagegen

habe ich bei den Cylindern der Wasserpressen öfter gefunden, daß die Bodenstücke, im

Vergleich mit den Seitenwänden, schwächer waren als sie seyn sollten. Die Formel IV lehrt wie dick das Bodenstück seyn muß, wenn es die

Form eines Kugelsegmentes bekommt, und daß es sich, wenn man auch beim flachen

Endstück sicher gehen will, in diesem sollte beschreiben lassen.

Die Formel IV ist jedenfalls auch auf die Fälle

anwendbar, wo der Dampf, statt von innen nach außen, umgekehrt auf die Oberfläche

einer Kugel oder eines Kugelsegments wirkt. Nur wird man in diesem Falle (wie bei

den Feuerröhren der Dampfkessel im Vergleich mit den Siederöhren) eine größere

Zugabe in der Blechstärke machen müssen, weil, wenn bei dem Kugelsegment und dem

Cylinder die Dampfkraft von innen nach außen wirkt, sie ein Bestreben hat, die Form

der Hülle zu verbessern, im umgekehrten Fall sie aber zu verschlechtern, d. h.

etwaige flache Stellen des Segmentes und des Cylinders noch flächer zu machen,

zuletzt sie förmlich einzudrücken, somit die Zerstörung der Hülle zu veranlassen,

wie dieses in Runkelrüben-Zuckerfabriken, bei den Defecations-Kesseln,

den Vacuum-Pfannen, und den Nachwärmern häufig genug vorkommt.

Alles was ich hier über den Gegenstand der Endstücke cylindrischer Dampfkessel etc.

mittheilte, erscheint in der That mir selber so einfach und ungelehrt, daß ich mich

nicht leicht zu einer Veröffentlichung würde entschlossen haben, wenn, wie gleich

Anfangs gesagt, die Abhandlung des Hrn. W. Fairbairn über

die Construction der Dampfkessel, mit gänzlicher Umgehung der Endstücke, mich nicht

gewissermaßen zu dem Glauben berechtiget hätte, daß selbst auch in England, von

welchen insbesondere in technischen Sachen uns belehren zu lassen wir doch halb und

halb angewiesen sind, der von mir besprochene Gegenstand auch noch im Dunkeln liegen

muß.

Sollte ich mich darin irren, so wird doch hoffentlich mir nicht zur Last gelegt

werden können, an dem Irrthum Schuld zu seyn.

Zusatz.

Nachdem Obiges geschrieben war, kam mir noch das 2te Novemberheft v. J. des

polytechn. Journals (Bd. CXXII) zu Händen, wo S. 245 Hr. W. Fairbairn

„Verbesserungen in der Construction der Dampfkessel“ in

Vorschlag bringt, welche indessen nur darauf hinauslaufen, flache Endstücke der

Kessel statt durch Anker mittelst Winkeleisen zu verstärken, worauf ich demnach hier

keine weitere Rücksicht zu nehmen habe.

Dagegen machte mich ein Freund darauf aufmerksam, daß doch, schon früher, eine

Abhandlung von Lamé

„über die Stärke und die Krümmung der Dampfkessel“ im

polytechn. Journal, 1850, Bd. CXVI S. 1 erschienen und

mir vermuthlich unbekannt geblieben sey. Dieß ist nun allerdings der Fall, weil ich

gerade in jener Zeit oft verhindert war die Hefte dieses Journals regelmäßig lesen

zu können, gegenwärtig bin ich indessen mit dem Inhalt der Abhandlung bekannt.

Ich hätte nun wirklich geglaubt es sey gar nicht möglich zu andern Schlüssen als

welche ich machte zu kommen, bemerke aber dennoch eine wiewohl nur kleine und

unschädliche Differenz. Hr. Lamé findet nämlich, wenn das

Endstück halbkugelförmig ist und desselben Blechdicke = 1 gesetzt wird, so muß die

des cylindrischen Theils für gleiche Haltbarkeit beider Theile = 2⅓ seyn;

wogegen nach meinen Schlüssen sich das Verhältniß nur als 1 : 2 stellt.

Hr. Lamé findet ferner: wenn die Blechdicke beider Theile

gleich seyn soll, dann muß der Radius der Wölbung des Endstückes um 2⅓mal

größer als der Radius des Kessels oder um 1 1/6mal größer als der Durchmesser seyn;

bei mir = 1 : 1.

Wie im ersten Falle das ⅓ und im zweiten das 1/6 hinzukommt, weiß ich nicht,

indem Hr. Lamé nur sagt, daß die von ihm gegebenen Regeln

aus der mathematischen Theorie der elastischen Körper abgeleitet seyen und man ihm

deren Richtigkeit aufs Wort glauben muß. Bei mir dagegen finden sich auch die leicht

verständlichen Gründe, weßhalb ich hoffe, daß was ich über die Construction der

Endstücke mittheilte, mindestens für Praktiker annehmlicher als jenes seyn möchte,

und zwar noch um deßwillen, weil wenn man die Blechstärke des cylindrischen Theils

vom Kessel als Norm für die der Endstücke annimmt, man sich bei meinen Regeln in

beiden Fällen auf der sichereren Seite befindet.

Brünn, Mitte Januar 1852.

Tafeln