| Titel: | Ueber die Bestimmung der Constanten eines Hipp'schen Chronoskops; von Prof. G. Decher. |

| Autor: | Georg Decher [GND] |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. VIII., S. 12 |

| Download: | XML |

VIII.

Ueber die Bestimmung der Constanten eines

Hipp'schen Chronoskops;

von Prof. G.

Decher.

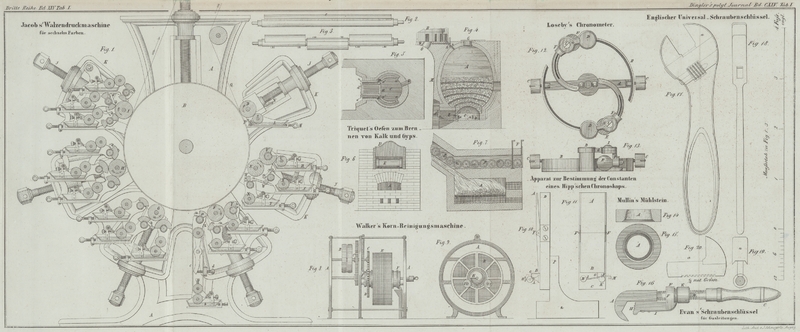

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Decher, über die Bestimmung der Constanten eines Hipp'schen

Chronoskops.

Die Zeit, welche ein Hipp'sches ChronoskopMan sehe dessen Beschreibung im polytechn. Journal Bd. CXIV S. 255. als die Dauer einer Bewegung angibt, ist im Allgemeinen mit einem doppelten

Fehler behaftet. Diese Zeit ist nämlich einmal nicht in jedem Falle das richtige

Maaß für jene Dauer, weil die Zeit, welche nach dem Oeffnen der Kette die Feder

braucht, um den Zeiger einzurücken, mit dem Uhrwerke in Verbindung zu setzen, nicht

in jedem Falle dieselbe ist, wie die Zeit, welche der Elektromagnet nach dem

Schließen der Kette braucht, um den Zeiger auszurücken, da diese von der Stärke des

angewendeten elektrischen Stromes abhängt, und weil deßhalb zu jener Zeitdauer,

welche man mittelst des Chronoskops untersuchen will, noch der Unterschied zwischen

den beiden ebengenannten Zeiten hinzukommt, so daß die untersuchte Zeitdauer zu groß

ausfällt, wenn der Elektromagnet langsamer wirkt als die Feder, und zu klein, wenn

das Umgekehrte der Fall ist. Ferner wird die von dem Instrument angegebene Zeit

nicht genau in wahrer mittlerer Zeit ausgedrückt seyn, da es nicht leicht zu erreichen ist, daß die

den Gang regulirende Feder in einer Secunde gerade genau tausend Schwingungen macht,

und weil dieses höchstens bei einer einzigen Temperatur stattfinden könnte.

Um daher mittelst eines solchen Instrumentes die Zeitangaben so genau zu erhalten,

als es seine vortreffliche Construction gestattet, ist es nothwendig, daß man vorher

die Constanten desselben bestimmt, nämlich 1) das

Verhältniß der von dem Chronoskop als Zeiteinheit angegebenen Zeit zu der wahren

Zeiteinheit, und 2) den Unterschied zwischen der Zeit für das Einrücken und der Zeit

für das Ausrücken des Zeigers für einen elektrischen Strom von bekannter Stärke,

oder umgekehrt die Stärke dieses Stromes, durch welche jener Unterschied Null wird,

die Feder also den Zeiger in derselben Zeit einrückt, in welcher er durch den

Elektromagneten ausgerückt wird.

Zu diesem Zweck habe ich folgendes Verfahren angewendet, durch welches die genannten

Größen mit jeder wünschenswerten Genauigkeit erhalten werden können.

Auf dem untern Querstück eines hölzernen Rahmens, in welchem ein einfaches Pendel,

wie es bei Vorlesungen gebraucht wird, aus einer kleinen Bleikugel und einem

doppelten Faden von etwas mehr als 1 Meter Länge bestehend, so aufgehängt war, daß

es nur in einer Vertical-Ebene schwingen konnte, wurde ein ebenes Brett von

etwa 0,60 Met. Länge in der Richtung der Pendelschwingungen horizontal befestigt,

und auf diesem der von Hrn. Hipp construirte Apparat,

welcher bei Fallversuchen zur Aufnahme der Kugel vor dem Falle dient und den Strom

öffnet, in einiger Entfernung von der Gleichgewichtslage des Pendels und in einer

solchen Höhe angeschraubt, daß die Pendelkugel in der geschlossenen Zange liegen

blieb, beim Oeffnen derselben aber frei gelassen wurde und dann ungehindert

schwingen konnte. Diesem Apparat gegenüber, auf der andern Seite der

Gleichgewichtslage des Pendels, war der zum Schließen des Stromes nach dem Fall

dienende Apparat aufgestellt, welchem ich folgende einfache Einrichtung gegeben

habe. Das Brettchen A, B, Fig. 10 und 11, an welches

die Kugel anschlägt, ist 15 Centim. lang, 5 Centim. breit, in der Mitte 0,7 Cent.,

an den Enden 0,3 Cent. dick, und mittelst zweier Zapfen F, deren Achsen durch seinen Schwerpunkt gehen, auf einem etwas breiteren,

18 Centim. langen und 2 Centim. dicken Unterbrettchen C,

D so befestigt, daß es in jeder Lage im Gleichgewicht bleibt, sich aber um

jene Zapfen leicht um den kleinen Winkel AFD drehen

läßt. Die Säulchen H und K,

welche zur Aufnahme der Leitungsdrähte dienen, sind unmittelbar unter dem Kopfe durch einen plattirten

Kupferdraht L, M in Verbindung gesetzt, welcher in dem

einen bei L befestigt ist, an das andere aber sich bloß

mit einer geringen Federspannung anlegt und da auf einem in dem Säulchen K befestigten hölzernen Zäpfchen N aufruht. In dieser Lage ist dann der Strom geschlossen und es genügt

eine kaum bemerkbare Entfernung des Drahtes von K, um

den Strom zu öffnen. Dazu ist das bewegliche Brettchen A,

B bei B mit einem Haken G versehen, welcher beim Niederdrücken etwas über den Draht L, M greift, und ihn von K

entfernt; es reicht dann ein sehr geringer Druck bei A

hin, um den Haken G auszuheben und den Strom durch das

Zurückspringen des Drahtes L, M an das Säulchen K augenblicklich zu schließen.

Dieser einfache und empfindliche Apparat, welcher noch den Vorzug besitzt, daß das

Vibriren des Brettchens A, B nach dem Anschlag der Kugel

kein wiederholtes Oeffnen und Schließen des Stromes bewirken kann, und den ich kurz

die Auslösung nennen will, weil der Zeiger des

Chronoskops durch ihn festgestellt wird, wurde zu meinem jetzigen Zweck auf einem

Fuß P, Q vertical befestigt und konnte mittelst dieses

letztern auf dem obenerwähnten, am Fuße des Pendelgestelles befestigten horizontalen

Brette längs einer Leiste verschoben werden, wobei die Höhe seiner Stellung so

bemessen war, daß die schwingende Pendelkugel an das bewegliche Brettchen A, B bei A anschlagen mußte.

Zuletzt wurde noch auf demselben horizontalen Brette eine Querleiste so befestigt,

daß das Brettchen A, B von der Pendelkugel gerade bei

dem Durchgange durch ihre Gleichgewichtslage getroffen wurde, wenn die Auslösung mit ihrem Fuße P, Q

an jener Querleiste fest stand.

Nachdem der Apparat auf diese Weise eingerichtet war, wurden die Leitungsdrähte der

Batterie, welche aus fünf Kupfer-Zink-Elementen, nach Eisenlohr mit verdünnter Schwefelsäure und

Weinsteinlösung gefüllt bestand, mit dem Chronoskop und den beiden Apparaten zum

Oeffnen und Schließen des Stromes, der Ein- und

Auslösung, in Verbindung gesetzt, und zwischen den

letztern und das Chronoskop eine empfindliche Boussole und ein Rheostat

eingeschaltet, um die relative Stärke des Stromes zu kennen, und dieselbe nach

Erforderniß zu reguliren. Es wurde nun die Pendelkugel in die Zange der Einlösung gebracht, die Auslösung bis an die Querleiste in die Gleichgewichtslage des Pendels

gerückt, und so mittelst des Chronoskops die Dauer einer halben Schwingung mehrmal

nach einander bestimmt; dann wurde die Auslösung so weit zurückgezogen, daß das

Pendel ganz ausschwingen

konnte, aber so wie dieses sich zurückbewegte, unmittelbar bis zur Querleiste

nachgeschoben, damit das Pendel bei seinem dritten Durchgange durch die

Gleichgewichtslage an das Brettchen A, B anschlug, und

so die Zeit für 2 1/2 oder 5/2 Schwingungen bestimmte. Nachdem auch dieser Versuch

öfter wiederholt war, ließ ich das Pendel zwei Schwingungen vollenden, ehe ich mit

der Auslösung nachrückte, und erhielt die Zeit für 4 1/2 = 9/2 Schwingungen, und man

sieht leicht, daß man auf diese Art auch die Zeit für 13/2, 17/2 etc. Schwingungen

bestimmen kann; ich begnügte mich jedoch nach einigen vorläufigen Versuchen mit der

Bestimmung der Dauer für 1/2, 5/2 und 9/2 Schwingungen, weil diese für den

beabsichtigten Zweck vollkommen ausreichten, und für dieselben auch die Ausweichung

des Pendels ziemlich gleich blieb, während sie für eine größere Anzahl von

Schwingungen merklich abnahm. Daß die Leitungsdrähte zwischen der Ein- und

Auslösung hinreichend lang und beweglich waren, um der letztern die erforderliche

Bewegung zu gestatten, braucht kaum bemerkt zu werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse einiger solchen Versuche

zusammengestellt; jede einzelne Zeitdauer in derselben ist in Tausendteln einer

Secunde, wie sie das Chronoskop ergab, ausgedrückt, und das Mittel aus wenigstens

fünf Beobachtungen, welche höchstens um fünf solcher Zeiteinheiten unter sich

verschieden waren.

Stromstärke

Dauer für

Nummerdes Versuchs.

beziehungsweise Ablenkung

der Nadel.

1/2Schwingung.

5/2Schwingungen.

9/2

Schwingungen.

1

30°

539

2574

4610

2

32°

519

2556

4593

3

34°

511

2548

4586

4

36°

505

2543

4580

5

38°

502

2539

4577

6

40°

498

2535

4572

7

35°

509

2546

4582

Es ist nun einleuchtend, daß der Zeitunterschied zwischen der Dauer von 1/2

Schwingung und 5/2 Schwingungen, zwischen 5/2 und 9/2 Schwingungen u.s.f. für

dieselbe Stromstärke unabhängig ist von der Zeit für das Ein- und Ausrücken

des Zeigers, weil diese für dieselbe Stromstärke die gleiche bleibt, und bei jeder

Zeitbestimmung auf gleiche Weise in Rechnung kommt. In der That findet man aus den

obigen Zeiten für die Dauer von 4/2 oder 2 Schwingungen nahe dieselben Werthe, wenn

man die genannten Unterschiede zwischen der Zeitdauer für 5/2 und 1/2 Schwingung,

9/2 und 5/2 Schwingungen bei gleicher Stromstärke nimmt; man findet nämlich:

Nummerdes

Versuchs.

Stromstärke.

Unterschiedin der

Dauer von 5/2 und

1/2 Schwingung.

Unterschiedin der

Dauer von 9/2 und

5/2 Schwingungen.

1

30°

2035

2036

2

32

2037

2037

3

34

2037

2038

4

36

2038

2037

5

38

2037

2038

6

40

2037

2037

7

35

2037

2036

und demnach als Mittelwerth für die Dauer von 2 Schwingungen

2037, von 1 Schwingung 1018,5 Tausendtel Secunden.

Diese Tabelle zeigt ferner, daß bei einer Stromstärke, welche durch eine Ablenkung

der Magnetnadel von 35° gemessen wurde, der Zeitunterschied für das

Ein- und das Ausrücken des Zeigers Null war, oder daß bei dieser Stromstärke

das Instrument die Dauer einer Pendelschwingung in seinen Zeiteinheiten richtig

angab, daß dagegen die Angaben desselben für schwächere Ströme zu groß, für stärkere

zu klein sind.

Um jenen Zeitunterschied für die einzelnen Stromstärken zu bestimmen, bezeichne man

denselben mit τ, die Zeit einer halben

Pendelschwingung mit t, so hat man nach der ersten

Tabelle für einen Strom von 30°

t + τ

= 539,

5t +

τ =

2574,

9t + τ =

4610

5 ×

(t + τ)

=

5t +

5τ = 2695

9 ×

(t + τ)

=

9t + 9τ = 4851

–––––––––––––––––––––––––––––––––

4τ =

121

8τ = 241

τ

= 30,25

= 30,13

Bei einer Stromstärke von 30° braucht demnach der Elektromagnet des

Chronoskops 30 Tausendtel einer Secunde mehr Zeit um den Zeiger auszurücken, als die

Feder um ihn einzurücken. Berechnet man ebenso die übrigen Versuche, so ergibt

sich:

Nummerdes Versuchs.

Stromstärke.

4τ.

8τ.

τ.

1

30°

+ 121

+ 241

+ 30,17

2

32

+ 39

+ 8

+ 9,75

3

34

+ 7

+ 13

+ 1,67

4

36

– 18

– 35

– 4,42

5

38

– 29

– 59

– 7,33

6

40

– 45

– 90

– 11,25

7

35

– 1

– 1

– 0,17

und man sieht daraus, daß der Strom von 35° schon etwas

zu stark war, daß aber auch der Zeit-Unterschied τ in diesem Falle zu gering ist, um ihn bei der Anwendung des

Chronoskops beachten zu dürfen.

Nachdem mittelst dieser Berechnung der Zeit-Unterschied τ für eine gegebene Stromstärke, und umgekehrt diejenige

Stromstärke gefunden ist, für welche jener Zeit-Unterschied Null wird,

handelt es sich nur noch um die Vergleichung der Zeiteinheit des Instrumentes mit

der wahren Zeit. Diese wird nun einfach durch Beobachtung der Zeitdauer einer großen

Anzahl von Schwingungen des vorher angewendeten Pendels mittelst einer

Secunden-Uhr, deren Gang man bereits kennt, erhalten. Nach meiner Beobachtung

machte das obige Pendel 1120 Schwingungen in 1140 Secunden, oder es braucht zu einer

Schwingung 1,0178 Secunden = 1017,8 Tausendtel Secunden. Diese Dauer ist nur wenig

kleiner, als die von dem Chronoskop angegebene Zeit, und man schließt daraus, daß

bei einer Temperatur von 10° R., wie sie während der obigen Versuche statthatte, die

regulirende Feder nur sehr wenig zu schnell vibrirt, indem sie in einer Secunde

1000,7 Schwingungen machte d. i. um 7/10 einer Schwingung zu viel.

Bei einer andern Temperatur habe ich noch keine ähnliche Reihe von Versuchen

angestellt; ich kann mir daher noch kein Urtheil gestalten über den Einfluß, welchen

die Temperatur auf den Gang des Werkes haben mag.

Tafeln