| Titel: | Verbesserungen an den Regulatoren der Dampfmaschinen, welche sich William Edward Newton, einer Mittheilung zufolge, am 7. December 1850 für England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. XXIII., S. 83 |

| Download: | XML |

XXIII.

Verbesserungen an den Regulatoren der

Dampfmaschinen, welche sich William Edward Newton, einer Mittheilung zufolge, am 7. December 1850 für England patentiren

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Febr. 1852, S.

95.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Newton's Verbesserungen an den Regulatoren der

Dampfmaschinen.

Diese Verbesserungen beziehen sich:

1) auf die Form der Oeffnungen, durch welche der Dampf strömt;

2) auf das freie Spiel des Drosselventils;

3) auf den Spielraum der Kugeln des Centrifugalregulators;

4) auf die Mittel, die Bewegung des Ventils über der Oeffnung zwischen den extremen

Stellungen der Regulatorkugeln zu reguliren, je nachdem die ganze Kraft der Maschine

oder nur ein Theil derselben in Wirksamkeit gebracht wird, oder ein höherer oder

niedrigerer Dampfdruck im Kessel statt findet;

5) auf die Anwendung einer federnden Stellschraube, mit deren Hülfe, wenn die

Spannung geringer wird oder das Ventil sich öffnet, eine größere Dampfmenge Zulaß

findet, wodurch dem zu starken Zusammenfallen der Kugeln oder einer zu großen

Verminderung der Geschwindigkeit vorgebeugt wird.

Die Ventilöffnungen sind so gestaltet, daß, während die durch das Ventil in irgend

zwei Momenten offen gelassenen Räume in einem arithmetischen Verhältnisse zu

einander stehen, der Ventilrand innerhalb der Oeffnung in den nämlichen zwei

Momenten in rascherem Verhältniß zunimmt, als das Ventil sich zurückzieht. Dieses

geschieht nach dem Princip, daß, je größer oder je geringer die zu regulirende

mechanische Leistung ist, desto größer oder geringer die Vermehrung oder

Verminderung der Dampfmenge ausfällt, welche in irgend einem unendlich kleinen

Zeitraum durch das Drosselventil strömen darf, um diese Regulirung hervorzubringen.

Ein Beispiel mag dieses näher erläutern. Um einer Maschine von 100 Tonnen Widerstand

eine Umdrehung per Minute mehr zu geben, ist es nöthig,

daß sich die Ventilöffnung während dieser Geschwindigkeitszunahme in stärkerem

Verhältniß vergrößere, als erforderlich wäre, um den nämlichen Geschwindigkeitszuwachs einem durch die

nämliche Maschine bewegten mechanischen Widerstand von 20 Tonnen zu ertheilen. Wenn

aber die Ventilöffnung von gleichmäßiger Breite wäre und das Ventil sich mit

gleichmäßiger Geschwindigkeit über dieselbe bewegen würde, d.h. wenn das Ventil in

gleicher Zeit den gleichen Querschnitt entblößen würde, die Maschine mag leicht oder

schwer belastet seyn, so könnte zwar die unter der leichteren Belastung über die

Leistung ausgeübte Regulirung hinreichend schnell, bei schwererer Belastung aber zu

träg und unwirksam seyn, oder wenn sie für die größere Belastung rasch genug wäre,

so würde sie bei kleinerer einen heftigen Stoß veranlassen.

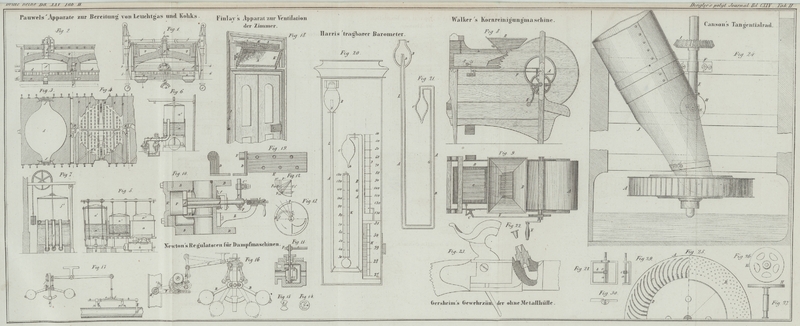

Fig. 13 zeigt

die Form und die Verhältnisse der Oeffnung, welche der Erfinder bei einem Dampfdruck

von 50 Pfund per Quadratzoll anwendet; für niedrigeren

Druck ist die Oeffnung weiter.

Die Art, wie der Erfinder die Reibung des Ventils auf seinem Sitz vermindert, ist in

Fig. 10

dargestellt. A, A ist die Spindel und der Ventildeckel;

B, B der Ventilsitz, welcher durch die Mutter C gegen die Schultern o, o

gezogen wird; D, D Flanschen an welche die Dampfröhre

befestigt ist; P, P die Seitenröhre; E der Deckel, welcher abgenommen wird, wenn das Ventil

untersucht oder herausgenommen werden soll; R, Arm

welcher die federnde Stellschraube e, e hält. Das Ventil

wird vermittelst einer bei C* befestigten und mit dem

Regulator verbundenen Stange in Thätigkeit gesetzt. An dem Ende der Spindel A befindet sich ein Stahlzapfen d, der sich gegen die gehärtete Fläche eines Kolbens K lehnt, wobei der Ventildeckel zurückgeschoben wird,

und zwischen ihm und dem Sitz ein Zwischenraum entsteht. Bei dieser Stellung des

Ventildeckels ist der Dampf von niederem Druck, oder wenn dieses nicht der Fall ist,

so ist das Ventil beinahe ganz offen und die Maschine arbeitet mit voller Kraft.

Wird die Maschine ausgelöst, so wird der Raum zwischen dem Ventil und seinem Sitz

schmäler, indem die Kugeln des Regulators höher steigen, und die Oeffnungen

schließen, wodurch ein größerer Druck gegen den Kolben K

entsteht. Wenn der Kolben K gegen den Querstift n zurückgeschoben wird, so sollte der Ventildeckel den

Ventilsitz nicht berühren, sondern nur nahe genug seyn, um Durchströmen zwischen

beiden zu vermeiden. Der ganze Druck ruht fortwährend auf dem Kolben K.

Um die Berührung der Flächen in Folge des etwaigen Federns des Ventils unter dem

Dampfdruck zu verhüten, und ein freies Spiel des Ventils, ob mehr oder weniger

geschlossen, zu sichern, ist die Schraube e

hohl. Den im Innern

dieser Schraube befindlichen Kolben g läßt man auf eine

Feder s wirken, welche wiederum auf den Kolben K wirkt. Letzterer ist mit einem kurzen Schlitz

versehen, durch welchen der Stift n geht, so daß die

Bewegung dieses Kolbens eine sehr beschränkte ist. Durch die Feder ganz

herausgedrückt, ragt der Kolben K nur ein wenig über das

Ende der Schraube e hervor. Die Adjustirschraube e* drückt den Kolben g

vorwärts und die Feder s dergestalt zusammen, daß sie

dem Dampfdruck kaum nachgeben kann, und bringt das Ventil mit seinem Sitz beinahe in

Berührung, wenn es die ganze Oeffnung bedeckt. In dem Maaße aber als sich das Ventil

öffnet, und der effective Druck, welcher es gegen seinen Sitz zu pressen strebt,

nicht länger fühlbar ist, hebt es sich auch langsam von seinem Sitze ab.

Um das Spiel der Regulatorkugeln möglichst vortheilhaft für das prompte und wirksame

Oeffnen und Schließen des Ventils einzurichten, sind diese Bewegungen auf die

höheren Theile der Bögen, auf die sie sich erheben können, beschränkt. Die Zeit in

welcher ein conisches Pendel rotirt, ist bekanntlich durch den verticalen Abstand

der Kugeln von ihrem Aufhängungspunkte bestimmt; die Länge der Aufhängestangen ist

so berechnet, daß die Kugeln mit einer Geschwindigkeit zu steigen beginnen, welche

sie erlangen, wenn die Maschine mit ihrer Arbeitsgeschwindigkeit rotirt, und zwar

von ungefähr 40° Abstand von ihrer perpendiculären Stellung an; wenn sie mit

ihrer größten Geschwindigkeit umlaufen, so können sie 70° bis 75° hoch

sich erheben. Da die Centrifugalkraft der Kugeln bei einer Erhebung von 45°

der Schwerkraft gleich ist, so gibt eine höhere Rotationsgeschwindigkeit den Kugeln

eine stetigere Bewegung als eine niedrigere; und es ist sehr vortheilhaft, den

ganzen regulirenden Spielraum der Kugeln bei einer Erhebung von 50° bis

70° auf 15° oder 20° zu beschränken, so daß bei der ersteren

Höhe das Ventil am weitesten geöffnet, bei der letzteren beinahe ganz geschlossen

ist.

Die Länge der Regulatorstangen und das Verhältnis der Arme des regulirenden Hebels

sind so angeordnet, daß eine Beschleunigung von ungefähr 4 Procent über die

vorgeschriebene Geschwindigkeit der Maschine das Regulatorventil schließt, und ein

eben so starkes Sinken unter die vorgeschriebene Geschwindigkeit das Ventil weiter

öffnet.

Um den Spielraum des Ventils über der Oeffnung zu bestimmen, ist der Ventilhebel c, Fig. 10 und 11, mit einer

Stellschraube F versehen, wodurch seine Stellung zur

Ventilstange so regulirt werden kann, daß, wenn die Regulatorkugeln vollkommen in

Ruhe sind, die Ventilöffnung entweder ganz oder zum Theil unbedeckt ist, je nachdem die

ganze Kraft der Maschine oder nur ein Theil derselben in Thätigkeit gesetzt wird. Um

den Hebel c so zu adjustiren, daß das Ventil die dem

Zweck entsprechende Stellung erhält, ist die Ventilstange mit einem Zeiger f versehen, welcher die Größe der Oeffnung bei jeder

Stellung bezeichnet.

Obgleich nicht nothwendig, so ist es doch bequem, die Anzahl der Ventilöffnungen

einer Scheibe, wie Fig. 13 zeigt, auf zwei zu beschränken. Die Krümmung der Kante a, a' ist nicht kreisförmig, sondern ihr Halbmesser wird

von der Peripherie der Scheibe gegen die Mitte m hin

stufenweise kleiner.

Fig. 11 ist

ein Ventil mit zwei Scheiben a, a, ähnlich Fig. 13,

welche in Fig.

14 abgesondert dargestellt sind. b, b ist die

an die Ventilspindel befestigte Bedeckungsscheibe dieser Oeffnungen, welche in Fig. 15

besonders abgebildet ist. Die Drehung dieses Ventils beträgt 90°; das weitere

Ende der Oeffnung schließt, wie die Pfeile in Fig. 13 und 14 anzeigen,

gegen das schmalere.

Fig. 16

stellt einen Regulator B, B in Anwendung auf ein

Drosselventil dar. Derselbe ist durch einen Hebel C und

die Stange D mit dem um A

oscillirenden Arm E verbunden. F ist der Hebel des ovalen Ventils H, H und

G ein an den Hebel F

befestigter Stift, welcher in dem excentrischen Schlitz j gleitet. Wenn nun die Regulatorkugeln zusammenfallen, so geht die Stange

D in die Höhe und veranlaßt dadurch den Schlitz j sich herumzubewegen und das Ventil H, H zu öffnen, indem er den Hebel F in die durch Punktirung bezeichnete Lage zieht; der

Winkel ccc bezeichnet die dadurch dem Ventil

mitgetheilte Bewegung.

Die in Fig. 17

dargestellte Anordnung hat den Zweck, die Bewegung des Ventils zu reduciren, wenn es

beinahe geschlossen ist. Man sieht, daß bei einer bedeutenden Erhebung der Kugeln,

die Hebel der Arme c, c, c beinahe in senkrechte Lage

gelangen, wobei die Zapfen j, j, j beinahe in einer Linie liegen. Die Bewegung des Schiebers B der Regulatorspindel wird dadurch bedeutend

vermindert; sinken dagegen die Kugeln herab, so nimmt die Bewegung des Schiebers

rasch zu. Um nun diese Vermehrung der Bewegung auf das alte Ventil anzuwenden, ist

folgende Einrichtung getroffen. An den Ventilhebel E ist

eine lange Stange b befestigt, welche auch durch eine

Stange e mit der Hängstange a verbunden ist. Die Stange b gleitet durch

eine Führung d und die Stange f bildet eine Verbindung zwischen der Stange a

undund dem Lager j. Wenn nun die Stange a in die Höhe geht, so bewegt sich die Stange d nach der rechten Seite und öffnet das Ventil anfangs

sehr langsam, mit fortschreitender Bewegung jedoch rascher.

Tafeln