| Titel: | Harris' patentirter tragbarer Barometer. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. XXVII., S. 92 |

| Download: | XML |

XXVII.

Harris' patentirter

tragbarer Barometer.

Aus dem Mechanics' Magazine, Juni 1851, Nr.

509.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

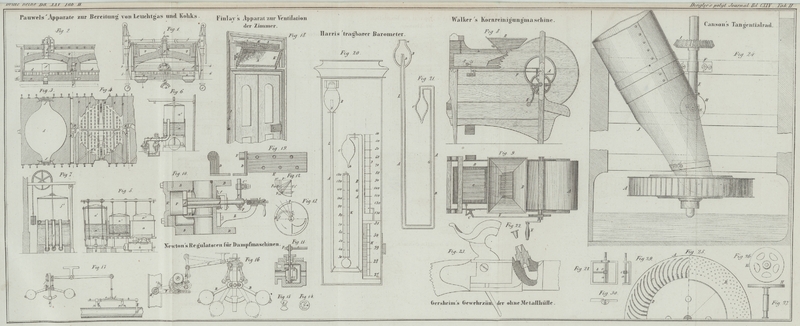

Harris' tragbarer Barometer.

Ein tragbarer Barometer von solcher Construction, daß er in verticaler oder

horizontaler oder sogar in ganz umgekehrter Lage benützt werden kann und durch

keinen Temperaturwechsel in seinen Anzeigen gestört wird, ist längst als ein großes

Bedürfniß erkannt worden.

Fig. 20

stellt einen in dem bezeichneten Sinne construirten tragbaren Barometer in der

Frontansicht, Fig.

21 die Glasröhre im Durchschnitte dar. Die Röhre A,

A hat ungefähr 1/16 Zoll inneren Durchmesser und ist so gebogen, daß ihre

beiden Schenkel L und R

parallel sind. An dem einen Ende läuft sie in eine kurzhalsige, gegen die Atmosphäre

beständig offene Kugel oder Blase B, an dem andern Ende

in eine Blase C aus, welche nur während der Adjustirung

des Instrumentes auf kurze Zeit geöffnet, nachher aber für immer geschlossen wird.

D ist ein kleiner, die Fortsetzung der Hauptröhre

bildender Röhrenansatz, welcher sich ungefähr bis in die Mitte der Blase B hinauferstreckt. Durch den Hals a wird, während C geschlossen ist, möglichst

reines Quecksilber in die Blase B gegossen, bis seine

Oberfläche hinreichend über der Mündung von D steht, um

die atmosphärische Luft abzusperren, ohne daß jedoch die kleine Quecksilbersäule

über dieser Mündung schwer genug wäre, um in die Röhre hinabzugleiten. Hierauf wird

bei b in den Boden der Blase C eine Oeffnung gemacht und durch diese Oeffnung Kohlenoxydgas in die

Blase gepreßt, bis alle in ihr und in den Schenkeln der Röhre befindliche

atmosphärische Luft durch das kurze Röhrenstück D

ausgetrieben ist. Sodann wird die Oeffnung b hermetisch

verschlossen, und noch mehr Quecksilber durch den Hals a

zugegossen, bis die Zusammendrückung des Gases in dem oberen Theile des Schenkels

R und der Blase C bei

der gewöhnlichen Temperatur der Atmosphäre so stark ist, daß das Quecksilber in dem

kürzeren Schenkel bei G steht. Sollte es sich zeigen,

daß in dem Schenkel R und in der Blase C zu viel Gas enthalten ist, um das Quecksilber vermöge

seiner Compression bis zu dem Punkte G steigen zu

lassen, so muß man die Blase wieder öffnen und eine Portion Gas entweichen lassen.

Ein mit Leder umwickelter

Stöpsel aus Meerrohr wird sodann in den Hals a gesteckt.

Die Poren des Meerrohrs bleiben übrigens oben offen, damit die atmosphärische Luft

frei in die Blase B eindringen kann. Nachdem die

Barometerröhre A, A mit ihren Blasen auf diese Weise

gefüllt und adjustirt worden ist, so kommt sie mit einem Normalbarometer K unter den Recipienten einer Luftpumpe, welche zum

Ausziehen und Verdichten der Luft eingerichtet ist. Indem man nun entweder durch

Auspumpen oder Verdichten der Luft des Recipienten die Barometerröhre verschiedenen

Graden des Luftdruckes aussetzt, erhält man eine der Zollscale des Normalbarometers

entsprechende Druckscale H, nur daß die Abtheilungen der

letzteren kleiner sind, weil der barometrischen Wirkung der Atmosphäre auf die

Oberfläche des Quecksilbers in der Blase B der

Widerstand des Gases in der Blase C entgegenwirkt. Um

nun die so erlangte Scale anzuwenden, muß eine andere Scale I gebildet werden, welche die Ausdehnung oder Zusammenziehung des Gases in

dem Schenkel R und der Blase C in Folge der Zu- oder Abnahme der Temperatur mißt. Zur Erlangung

dieser Scale wird die Barometerröhre A, A in ähnlicher

Weise wie die Scale eines gewöhnlichen Thermometers eingetheilt, d.h. sie wird neben

einem Normalthermometer den verschiedenen Temperaturgraden ausgesetzt. Nachdem auf

diese Weise die Haupt punkte oder die beiden dem Normalthermometer entsprechenden

äußersten Punkte auf der Röhre markirt worden sind, so befestigt man die Röhre an

die Platte, bringt den Raum zwischen den Punkten der Röhre auf die letztere und

theilt sie dann in die geeignete Anzahl von Graden, wie Fig. 20 zeigt.

Die Barometerscale H wird nicht permanent an das Gestell

befestigt, sondern sie läßt sich mit ihrem graduirten Rande an der Seite der Röhre

auf- und niederschieben und enthält oben einen Zeiger N, dessen Länge auf folgende Weise bestimmt wird. Man stellt das

Instrument neben einen Normalbarometer, bringt die Eintheilung der verschiebbaren

Scale H, welche derjenigen des Normalbarometers

entspricht, die den wahren Barometerstand angibt, mit dem Niveau des Quecksilbers im

Schenkel R in eine Linie, und den adjustirbaren Zeiger

unmittelbar über denjenigen Grad der festen Scale I,

welcher dem durch den Normalthermometer K angezeigten

Temperaturgrad entspricht, und fixirt ihn in dieser Lage. Das Instrument ist jetzt

in gebrauchsfähigem Zustande. Um nun den Druck der Atmosphäre zu ermitteln, wird der

Zeiger N unmittelbar über denjenigen Grad der festen

Scale I gebracht, welcher dem durch den

Normalthermometer K angezeigten Grad entspricht, worauf

die dem Quecksilberniveau in der Röhre gegenüberliegende Eintheilung auf der

verschiebbaren Scale H, die Höhe der Quecksilbersäule

angibt, welche der Druck der Atmosphäre in diesem Zeitpunkte zu tragen hat. Zur

Verdrängung der atmosphärischen Luft aus den Schenkeln und den Blasen der

Barometerröhre ziehe ich Kohlenoxydgas vor, wiewohl jede andere Gasart, welche keine

Verwandtschaft zum Quecksilber hat, dem Zwecke ebenfalls entspricht. Die

Verlängerung D hat den Zweck, zu verhüten, daß beim

Umkehren des Instrumentes die in der Blase B enthaltene

Luft die Röhre L hinabgleite.

Tafeln