| Titel: | Apparate zur Fabrication von Leuchtgas und Kohks, welche sich Antoine Pauwels und Vincent Dubochet zu Paris am 23. April 1850 für England patentiren ließen. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. XXVIII., S. 94 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Apparate zur Fabrication von Leuchtgas und Kohks,

welche sich Antoine

Pauwels und Vincent

Dubochet zu Paris am 23. April 1850 für England patentiren ließen.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1852, S.

425.

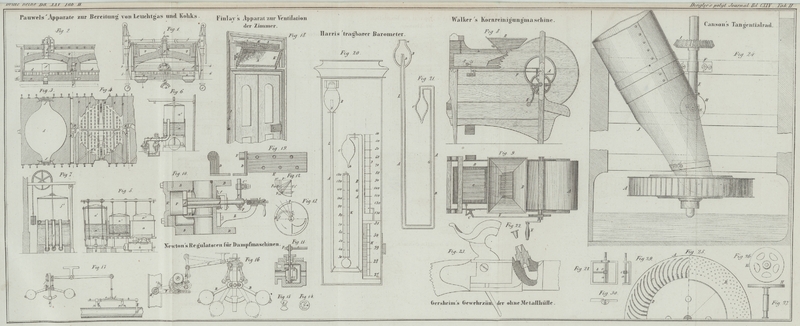

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Pauwels' Apparate zur Fabrication von Leuchtgas und

Kohks.

Der Zweck der Erfindung besteht darin:

1) aus Steinkohlen Leuchtgas und zugleich eine Qualität Kohks zu erzeugen, welche

alle zum Schmelzen der Metalle und zum Heizen der Locomotiven erforderlichen

Eigenschaften besitzen;

2) den Druck des Gases in den Leitungsröhren nach Maaßgabe der Umstände zu reguliren,

damit der Verlust an Gas so gering wie möglich ausfalle.

Diese Resultate werden mit Hülfe eines pyrotechnischen

Apparates nebst Extractor, und eines Moderators erzielt.

Der pyrotechnische oder Kohksbereitungsapparat ist

Fig. 1 im

Verticaldurchschnitt;

Fig. 2 in

einem andern Verticaldurchschnitt nach der Linie 1, 2 in Fig. 1;

Fig. 3 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 3, 4 in Fig. 1;

Fig. 4 in

einem andern Horizontaldurchschnitt nach der Linie 5, 6 dargestellt. a, a sind die Feuerstellen, unter denen sich die

Feuercanäle c befinden. Mit Hülfe der letzteren und der

Register p, p kann man die Wärme nach Belieben entweder

unter die im Betriebe befindlichen Oefen oder direct in den Schornstein b leiten. c¹ sind

Oeffnungen zum Reinigen der Canäle c. Ueber den

Feuerstellen befindet sich der aus feuerfesten Ziegeln construirte Herd des Ofens.

Von diesen Herd aus erhebt sich eine elliptisch gestaltete Mauer, welche durch eine

Kuppel e geschlossen ist. f,

f sind zwei mit Schiebthüren versehene Oeffnungen zum Eintragen der

Steinkohlen und zum Herausschaffen der Kohks. Uebrigens können die Steinkohlen auch

durch die Oeffnung oder den Schornstein g in den Ofen

geschüttet werden und zwar mit Hülfe kleiner Kippwagen, welche man auf einer

Eisenbahn über die Oeffnung schiebt. In der Mitte der Kuppel e befindet sich das untere Ende des Schornsteins g, welcher aus feuerfesten Ziegeln besteht und in eine gußeiserne Röhre

h eingeschlossen ist. An diese Röhre schließt sich

oben eine andere gleichfalls gußeiserne mit drei Oeffnungen i versehene Röhre. Die weiteste dieser Röhren, mit einem Deckel versehen,

dient dazu, die Reinigung der beiden Röhren j, welche

nach den hydraulischen Ventilen k führen, zu

erleichtern; die letzteren stehen mit den Röhren s und

diese mit dem Regulator des Extractors in Verbindung. Die obere Mündung des

Schornsteins kann während des Destillationsprocesses durch einen Deckel geschlossen

werden, und wird während des Verkohkungsprocesses mit einer Röhre m versehen. Diese Röhre hat den Zweck, den Schornstein

g mit der verticalen Röhre n und dem horizontalen Canal o, und mittelst

der Register p¹ und p

mit den Canälen unterhalb des Herdes in Verbindung zu setzen, so daß die brennbaren

Gase nach Belieben unter andere zu heizende Oefen und endlich durch das Register b¹ in den Schornstein b geleitet werden können. Der Schornstein g

ist, wie Fig.

1 zeigt, oben mit zwei Gasröhren j, j

versehen, welche nach den erwähnten hydraulischen Ventilen hingehen. In Folge dieser

Einrichtung kann bei Anwendung eines doppelten Extractors fortgearbeitet werden,

wenn einer der Extractoren momentan seinen Dienst versagen sollte. q, q sind unbrennbare Materialien, wie Ziegel und Sand,

welche auf der Kuppel e liegen, rings von Mauerwerk

umgeben sind und gleichsam als Wärmemagazin dienen. t, t

Fig. 4, kleine

Oeffnungen, um die Reinigung zu erleichtern und der Luft zur Verbrennung der Gase

den Eintritt unter den Herd des Ofens zu gestatten.

Der Extractor hat den Zweck, den pyrotechnischen Apparat

gegen den atmosphärischen Druck zu schützen. Er besteht aus drei besonderen Theilen.

Der erste Theil besteht aus drei mit Wasser gefüllten Gefäßen oder Behältern, worin

drei glockenförmige Kammern durch irgend eine mechanische Kraft auf und nieder

bewegt werden. Der zweite Theil des Apparates besteht aus zwei geräumigen mit rectangulären Kolben

versehenen Cylindern. Die letzteren sind mit einander verbunden und wirken als

Ventile. Auf diese Weise entsteht in Verbindung mit dem ersten Theil des Mechanismus

ein Saug- und Druckapparat, dessen Wirkung durch den dritten Theil des

Apparates regulirt wird. Dieser letztere besteht aus einem großen Behälter, worin

eine glockenförmige Kammer, einem Gasometer ähnlich, sich bewegt.

Fig. 5 ist ein

Längendurchschnitt durch drei verschiedene Stellen der Behälter, mit ihren

beweglichen Kammern und dem Mechanismus zu ihrer Bewegung; Fig. 6 ein Querschnitt des

Apparates; Fig.

7 ein Durchschnitt des Apparates welcher zur Regulirung des Drucks dient.

Nachdem die Behälter a mit Wasser gefüllt sind, wird

jede der Kammern a¹ durch den in Fig. 5 dargestellten

Mechanismus der Reihe nach in senkrechte Bewegung gesetzt. Während dieser Bewegung

tritt das durch die Röhre s, Fig. 6, von dem

Destillationsapparat kommende Gas durch die verticale Röhre d in den Cylinder g. Die herabsteigende Kammer

drückt das Gas durch die Röhre f und sofort durch die

Röhre g¹ in den Cylinder h. Aus diesem wird das Gas durch eine Röhre b,

Fig. 7,

getrieben, welche an dem einen Ende mit dem Extractionsapparat und an dem andern

Ende mit der Röhre des Regulators verbunden ist.

Da die abwechselnde Thätigkeit der drei glockenförmigen Kammern den Erfolg hat,

beständig ein ihrem Rauminhalt entsprechendes Volumen Gas aufzusaugen, und da auf

der andern Seite die Gaserzeugung nothwendig veränderlich ist, so ist es

wünschenswerth, um in der saugenden Thätigkeit das gehörige Gleichgewicht zu

erzielen, für das zu diesem Zweck nöthige Gasquantum zu sorgen. Außerdem muß man im

Stande seyn, den Druck, unter welchem das Gas ausströmt, zu reguliren. Deßwegen

drückt, wenn der Destillationsapparat nicht eine dem Rauminhalt des Extractors

entsprechende Gasmenge erzeugen sollte, die Kammer j¹ des Regulirapparates das erforderliche Extraquantum in die Röhre b und führt es in den Extractor zurück. Sollte daher

auch die Gaserzeugung aufhören, so würde doch der Extractor beständig mit Gas

versehen. Der Gasdruck kann mit Hülfe eines Gegengewichtes beliebig regulirt werden.

Zur Vorsicht für den Fall, daß der Extractor seinen Dienst versagen sollte, sind

zwei Extractoren vorgerichtet, wovon der eine in Reserve gehalten wird.

Soll nun ein Ofen in Betrieb gesetzt werden, so muß man ihn vor Allem durch

Einwirkung der Wärme von innen und außen auf eine hohe Temperatur bringen. Ist

dieses geschehen, so werden die Feuer in den Feuerstellen a in Brand erhalten. Sobald nun der Ofen mit Steinkohlen beschickt ist,

sind die Thüren zu schließen; nur die Mündung des Schornsteins g bleibt noch einige Minuten offen, um die wässerigen

Dünste entweichen zu lassen. Dann wird auch diese Oeffnung mit dem Deckel

geschlossen und zugleich das hydraulische Ventil k

geöffnet, um das Gas durch den Schornstein g und die

Röhre j strömen zu lassen. Hierauf wird das Gas durch

den Extractor aus dem Ofen gesaugt und in die verschiedenen Apparate des Gaswerks

gedrückt. Der Extractor muß so regulirt werden, daß seine Wirksamkeit jede

Veränderung des Druckes in dem pyrotechnischen Apparat und seinem Zugehör

verhütet.

Wenn die Steinkohlen kein Kohlenwasserstoffgas mehr entwickeln, so wird der

Destillationsproceß eingestellt. Zu diesem Zweck wird das Innere des Ofens mittelst

Absperrung des hydraulischen Ventils mit dem Extractor außer Verbindung gebracht und

der vorher auf den Schornstein gesetzte Deckel durch ein Heberrohr m ersetzt. Hierauf läßt man durch die Oeffnungen der

Thüren f die äußere Luft in hinreichender Menge

einströmen, um einen Theil der Gase zu entzünden, welche durch die Canäle n, o und c unter den zu

heizenden Ofen geleitet werden. Nachdem die Verbrennung des nichtleuchtenden Gases

stattgefunden hat, ist der Apparat hermetisch zu schließen, und nachdem die zur

Erlangung der gehörigen Consistenz der Kohks erforderliche Zeit verflossen ist, so

werden diese aus dem Ofen entfernt und auf die übliche Weise behandelt, um einer

neuen Kohlenfüllung Platz zu machen.

Das oben erwähnte Wärmemagazin, welches aus

unverbrennbaren Materialien besteht, wirkt als das hauptsächliche destillirende

Agens, und bildet daher einen wesentlichen Theil der vorliegenden Erfindung. Gleiche

Wichtigkeit ist ferner den kleinen unteren Oefen, ferner dem System der Canäle

beizulegen, welche die Hitze in gehöriger Richtung leiten.

Man kann obige Operation in vier bestimmte Stadien theilen:

1) die Austreibung der wässerigen Producte durch den Schornstein;

2) die Extraction des durch den Destillationsproceß entwickelten

Kohlenwasserstoffgases;

3) die Verkohkung der Steinkohlen durch Verbrennung eines Theiles der

nichtleuchtenden Gase, wodurch der ganze Apparat auf einen für die Destillation

einer frischen Quantität Steinkohlen geeigneten Temperaturgrad gebracht wird;

4) das ruhige Verharren des Apparates in geschlossenem Zustande, damit die Kohks die

zu ihrer Entfernung aus dem Ofen nöthige Consistenz erlangen können.

(Der Moderator, d.h. der Apparat zur Regulirung des

Druckes des Leuchtgases in den Leitungsröhren, wurde bereits im ersten Juniheft des

polytechn. Journals [Bd. CXXIV S. 334] unter der Benennung

„Gas-Compensator“ beschrieben.)

Tafeln