| Titel: | Beschreibung einer Ausrück- und Einrückvorrichtung für durch Räder getriebene Mühlen, und einer selbstthätigen Schmierbüchse; construirt von Hrn. Mauzaize in Chartres. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. XLI., S. 164 |

| Download: | XML |

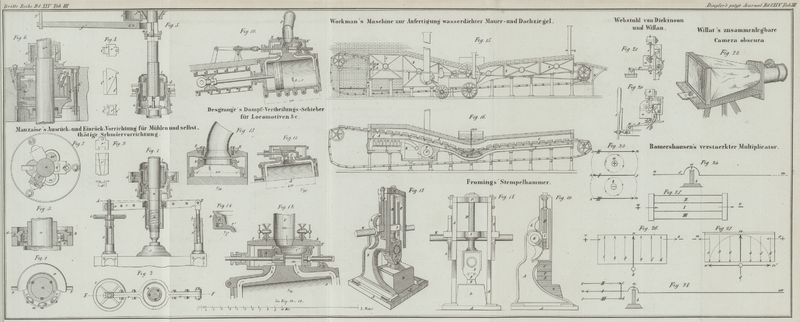

XLI.

Beschreibung einer Ausrück- und

Einrückvorrichtung für durch Räder getriebene Mühlen, und einer selbstthätigen

Schmierbüchse; construirt von Hrn. Mauzaize in Chartres.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Dec. 1851, S. 724.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Mauzaize's Ausrück- und Einrückvorrichtung für durch Räder

getriebene Mühlen.

Fig. 1 ist

eine Ansicht des unteren Theiles der Mühlspindel oder des Mühleisens und ein nach

der Linie EF, Fig. 2, genommener

verticaler Durchschnitt

der Ausrück- und Einrückvorrichtung, welche sich im Erdgeschoße der Mühle

befindet

Fig. 2 ein

horizontaler Durchschnitt des Mühleisens nach der Linie AB, Fig.

1.

Fig. 3 ein

verticaler Durchschnitt des Mechanismus welcher den untern Theil des Mühleisens

umgibt.

Fig. 4

horizontaler Durchschnitt desselben nach der Linie CD,

Fig.

3.

Fig. 5 oberer

Theil des Mühleisens mit dem oberen Ausrückhebel.

Fig. 6

verticaler Durchschnitt der Mühlbüchse oder des Buchses welcher die Mühlspindel

beständig geölt erhält.

Fig. 7

dieselbe Mühlbüchse nach Abnahme des Deckels von oben gesehen.

Fig. 8 das

Lager mit seinem Zubehör von der Seite, von oben und von unten gesehen.

Fig. 9

dieselben Ansichten des Lagerträgers.

In allen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben denselben Gegenstand.

a ist das Mühleisen, welches unten mit einem Gewinde

versehen ist, auf das die Mutter b paßt. In das

Mühleisen ist der Länge nach eine Clavette befestigt, welche jede Drehung des Conus

i um das Mühleisen unmöglich macht, ohne demselben

jedoch die Möglichkeit zu nehmen sich auf der Spindel zu verschieben.

Das Getriebe d, welches seine Bewegung von dem

Hauptkammrade erhält, und dieselbe dem auf dem Mühleisen a befindlichen Läufer oder oberen Mahlsteine mitzutheilen hat, ist durch

vier Schrauben mit dem flachen Rande des hohlen Conus h

verbunden. Die Nabe des hohlen Conus h dreht sich in dem

Oelbehälter e, wenn sich das Getriebe um das Mühleisen

a dreht. Der Oelbehälter besteht aus einer

cylindrischen Hülse, welche die Achse oder das Mühleisen umgibt, und unten mit einem

flachen Rande versehen ist, an welchen sich ein aufwärts stehendes Blechgefäß

anschließt. Oben an der Hülse befindet sich ein Gewinde, auf welches der Ring g paßt, der an der gehörigen Stelle des Mühleisens

befestigt wird. Unter dem Oelgefäße befindet sich ein schmiedeiserner Ring f, der mit dem Mühleisen fest verbunden ist, und auf

welchem das ganze System aufruht, wenn man beim Abstellen des Mahlganges den Conus

i herabrückt. Damit das Oelgefäß sich nicht um die

Achse drehen kann, ist dasselbe durch einen Stift mit dem Ringe f verbunden. Der zweite schmiedeiserne Ring g, welcher innen mit einem Gewinde versehen ist, um

auf den obern Theil des Oelgefäßes zu passen, nimmt den Druck der Feder k auf, wenn der Mahlgang im Gange ist.

h ist ein hohler Conus, der sich unter dem Getriebe d befindet und durch Schrauben mit demselben verbunden

ist. Der zweite Conus i paßt genau in den ersten und

nimmt die Bewegung desselben an, wenn er hoch genug gehoben wird. Er hat in seiner

Nabe eine verticale Nuth, welche die Rippe oder Clavette aufnimmt, die an dem

Mühleisen befestigt ist und ein Höher- oder Tieferstellen des Conus

gestattet, ohne daß derselbe eine Drehung um die Achse a

machen könnte. Die Spiralfeder k, welche den Zweck hat

den Conus i zu heben und in den hohlen Conus h hineinzudrücken, ist mit einem cylindrischen Mantel

j umgeben. Die Spannung der Feder richtet sich nach

der Größe der mitzutheilenden Kraft. Der Mantel j ist

oben mit einem Gewinde versehen, durch welches derselbe mit dem Conus i in Verbindung gebracht ist.

Die gußeiserne Kapsel l bedeckt den oberen Theil der Nabe

des Conus h.

Die sechs Rollen o, o haben Achsen, welche in dem Ringe

m, Fig. 4, befestigt sind,

und laufen in dem hohlen gußeisernen Ringe n, der

außerhalb zwei Zapfen p, p hat, die in zwei an dem Hebel

r angebrachte und einander gegenüberliegende Löcher

eintreten und sich in diesen drehen können. q flacher

ringförmiger Ansatz, welcher sich unterhalb des Ringes n

befindet, und auf welchem die Frictionsrollen o, o

laufen, wenn die Mühle im Gange ist. Der Hebel r besteht

aus zwei gleichen Hälften, welche in der Mitte ausgekröpft sind, um den Ring n umfassen zu können. Die beiden Hälften sind durch fünf

Mutterschrauben mit einander verbunden.

In der Pfanne oder dem Spurtopf s dreht sich der untere

Zapfen des Mühleisens. Auf der Schraube u befindet sich

ein kleines Schwungrad t, durch welches die Schraube

gedreht und der Hebel r in Thätigkeit gesetzt werden

kann. Damit sich die Schraube, welche oben durch eine Messingmutter v geht, weder heben noch senken kann, hat sie im Inneren

der Säule x einen Kopf, der ein Heben der Schraube

unmöglich macht, und da die Nabe des Schwungrades t oben

auf der Säule aufliegt, so kann auch die Schraube nicht abwärts gehen.

Um die Schraube z in der zweiten Säule x' feststellen zu können, ist die Stellmutter y angebracht.

Derjenige Theil des Mühleisens, welchen man in Fig. 5 steht, hat in der

Mitte eine Bohrung, in welche eine schmiedeiserne Stange a paßt. Diese Achse hat zwei Keilnuthen; durch die obere geht die Clavette

b', welche die Stange a'

mit dem Ringe d' verbindet, und durch die untere geht

eine Clavette e', um die Stange a' mit dem Conus i zu verbinden. Die

Keilnuthen sind tief genug, um den Clavetten eine verticale Bewegung von gewisser

Größe zu gestatten. Der Ring d' gleitet auf dem

Mühleisen und dreht sich mit demselben. Auf seiner oberen Fläche ist eine

kreisförmige Rinne ausgedreht, auf welche die Tatzen eines Hebels f' drücken, welcher an einem Ende ein Auge hat, um die

Schraube g' aufnehmen zu können, durch die der Hebel

bewegt wird, am anderen dagegen in eine Gabel ausgeht, welche das Mühleisen umfaßt

und an jedem ihrer Arme eine messingene Tatze hat. Die Drehungsachse des Hebels ist

der eiserne Zapfen h'.

Die gußeiserne Büchse i' ist an dem Gebälke j' befestigt, und trägt unten zwei Ohren, zwischen

welchen der Hebel f' liegt und durch welche der

Drehungszapfen des Hebels h' geht.

Die Schraube g' endigt unten mit einem Kopfe, und ihr

oberes mit Gewinde versehenes Ende steckt in der Nabe eines Schwungrades, welches

durch einen Handgriff gedreht wird. Letztere Anordnung ist auf der Zeichnung nicht

angegeben.

a'', Fig. 6, ist der Hals der

Mühlspindel, und k' der conische Körper der Mühlbüchse.

Er enthält drei Lagerfutter l', l' und drei Vertiefungen

m'm'. Zwischen der Umhüllung k' und der Rückseite der Lager und Vertiefungen befindet sich eine tiefe

Nuth, um die Oelbüchse n' aufzunehmen, welche auf einen

gußeisernen Boden aufgelöthet ist. In dieser Büchse befindet sich ein hölzerner

Stöpsel. Um das Entweichen des Oeles dem Mühleisen entlang zu verhüten, wurde unten

an dem gußeisernen Boden eine Stopfbüchse angebracht. Der Büchsendeckel o' ist durch drei Mutterschrauben festgehalten.

Das Lager l' ist schwalbenschwanzförmig in das Stück q' eingelassen. r' ist der

auf der Rückseite des Lagers befindliche Lagerträger, welcher hinten eine schiefe

Ebene bildet und mit einer Stellschraube s' versehen

ist.

An den Keil t legt sich die schiefe Ebene des

Lagerträgers an, und in einen Vorsprung desselben ist das Gewinde für die

Stellschraube s' eingeschnitten. Es ist nun leicht

einzusehen, daß wenn man diese Schraube dreht, sich der Keil hebt und das Lager

gegen die Spindel andrückt.

Die Schraube u', welche einen viereckigen Kopf hat, geht

von oben nach unten durch die Mühlbüchse. Solcher Schrauben sind drei angebracht,

und sie haben ihre

Muttern in dem horizontalen Ringe v', welcher in dem

Auge des Bodensteines gehörig befestigt ist.

x' ist die Mühlhaue, auf welcher der Läufer aufliegt.

Von unten nach oben ist eine tiefe Nuth in dieselbe eingedreht, und in dieser steht

eine Röhre y' frei in die Höhe, die auf dem Deckel der

Mühlbüchse befestigt ist und verhindert daß etwas von dem zu mahlenden Gegenstande

in die Mühlbüchse oder den Buchs gelangen kann.

Tafeln