| Titel: | Stempel- oder Fall-Hammer, welchen sich Thomas Fromings zu Sheffield am 16. October 1851 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. XLIV., S. 172 |

| Download: | XML |

XLIV.

Stempel- oder Fall-Hammer, welchen

sich Thomas Fromings zu

Sheffield am 16. October

1851 patentiren ließ.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1852, Nr.

1498.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

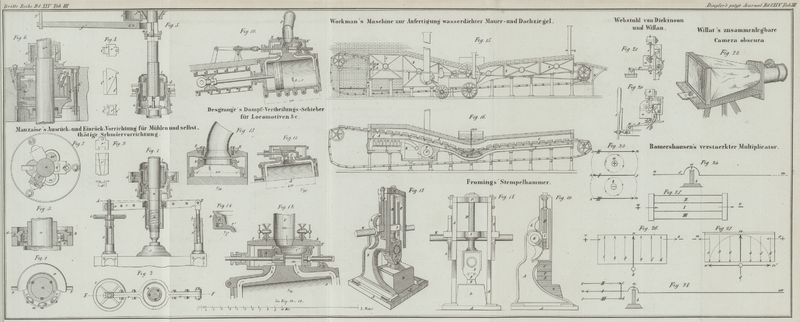

Fromings' Stempel- oder Fall-Hammer.

Meine Verbesserungen der Hämmer bestehen darin, sie so zu construiren, daß sie für

alle Arten von Schmiedearbeiten leichter und wohlfeiler angewendet werden können,

als die bis jetzt bekannten Maschinenhämmer; ferner darin, daß diese Hämmer

geeigneter zum Ausschmieden mancher kleinen Artikel sind, die bis jetzt nur mit

Handhämmern bearbeitet werden. Fig. 17 ist eine

perspectivische Ansicht, Fig. 18 ein Aufriß von

der vorderen Seite, und Fig. 19 ein Seitenaufriß

eines nach meinen Verbesserungen construirten Schmiedehammers. A, A ist die Grundplatte, welche auf einem festen

Fundament von behaltenen Steinen und von eichenen Schwellen ruht und durch starke

Schraubenbolzen mit denselben verbunden ist. B, B sind

Ständer, welche die Hauptstücke des Gerüstes bilden. Sie stehen auf der Sohlplatte

zwischen den mit derselben aus einem Stück gegossenen Knaggen, und sind auch durch

Bolzen mit derselben verbunden. Ihre oberen Enden sind durch eine Kappe C mit einander vereinigt. D

ist der hölzerne Hammerstock, welcher oben mit einer Chabotte versehen ist, auf

welcher der Amboß E ruht. F

ist die in den Hammer G eingelassene Hammerbahn. H ist die senkrechte Leitstange, an deren unterem Ende

der Hammer durch Keile befestigt ist; das obere Ende der Leitstange H geht durch eine Oeffnung in der Kappe C. I ist ein Querriegel, der mit der Leitstange H verbunden ist und sich in den Schlitzen der Ständer

frei auf und nieder bewegen kann; er springt zu beiden Seiten etwas vor. K ist eine Treibwelle, deren Hälfe in Zapfen lagern, welche

mit den Ständern verbunden sind. L, L sind Hebedaumen an

der Treibwelle, welche, wenn sich dieselbe dreht, gegen die hervorspringenden Enden

des Querriegels I treten und den Hammer heben. Sobald

diese Hebedaumen den Querriegel verlassen haben, fällt der Hammer nieder. Die

Hebedaumen sind in den Figuren mit zwei Armen dargestellt, jedoch wird man einsehen,

daß sie eben so gut mehrere oder auch nur einen haben können, indem dieß von der

Geschwindigkeit abhängt, mit welcher der Hammer bewegt werden soll, sowie auch von

der Größe der Kraft, welche zu seiner Bewegung angewendet werden kann.

Soll der Hammer rasch betrieben werden, so bringe ich an der Kappe C und um die Leitstange H

Springfedern an. Bei der Hebung des Hammers werden diese Federn zwischen dem

Querriegel I und der Kappe C

zusammengepreßt, und wenn alsdann der Hebedaumen den Querriegel verläßt, so fällt

der Hammer mit beschleunigter Geschwindigkeit nieder. Die zur Bewegung dieses

Hammers angewendete Kraft wird der Welle von irgend einer Triebkraft ertheilt, mag

dieselbe nun von einer Dampfmaschine, von einem Wasserrade oder von Menschenkräften

ausgehen. Hauptsächlich ist diese verbesserte Construction der Hämmer auf leichtere

oder vielmehr kleinere Schmiedearbeiten anzuwenden, wie z.B. auf

Messerschmieds- und Werkzeugs-Arbeiten u.s.w., während sie anderseits

auch zu größeren Stücken benutzt werden können.

(Wir verweisen auf die Beschreibung und Abbildung der von Schmerber zu Tagolsheim im Elsaß erfundenen Stempel- oder

Fallhämmer, im polytechn. Journal Bd. CXXIII S.

329. Diese Hämmer sind zwar etwas complicirter als der beschriebene

englische, aber sie scheinen auch weit bessere Betriebsresultate geben zu

können.

Die Redact.)

Tafeln