| Titel: | Neues Verfahren zur Zuckerfabrication, von Hrn. Rousseau, Chemiker in Paris. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. LXXXV., S. 378 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Neues Verfahren zur Zuckerfabrication, von Hrn.

Rousseau, Chemiker in

Paris.Patentirt für Frankreich am 17. August 1849. Die von Prof. Payen über Rousseau's Verfahren erstatteten Berichte

wurden im polytechn. Journal, 1850, Bd. CXVI S. 297 und Bd. CXVIII S. 221

mitgetheilt. A. d. Red.

Aus Armengaud's Génie industriel, 1851, Nr.

12.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Rousseau, Verfahren zur Zuckerfabrication.

Bisher hatte man in den Rübenzuckerfabriken bei den Läuterungen immer und einzig zum

Zweck, durch den Zusatz von Kalk die vorhandenen Säuren zu sättigen und die

Schaumbildung zu erleichtern. Hierzu brachte man aber den Saft unter dem Einfluß des

Kalks zum Sieden, wodurch folgende Nachtheile

entstanden:

1) Entmischung einer stickstoffhaltigen Substanz, deren Zersetzung den größeren Theil

des sich entwickelnden Ammoniaks erzeugt, während gleichzeitig auf Kosten derselben

Substanz ein braunes Product entsteht, welches sich mit dem Kalk vereinigt und im

Saft aufgelöst bleibt.

2) Ein Theil dieses Kalks geht mit dem Zucker eine Verbindung ein, welche bei

100° C. (80° R.) unauflöslich wird, daher in den Schaum mitgerissen

werden kann, wodurch man Zucker verliert.

3) Veränderung einer eiweißartigen Substanz, die mit dem Kalk verbunden, eine

klebrige und fadenziehende Materie gibt, welche die Krystallisation des Zuckers

verhindert.

4) Veränderung des Zuckers selbst, welcher unter dem Einfluß dieser sämmtlichen

Substanzen und bei dem Temperaturgrad, worauf man ihn sowohl bei der Läuterung als

bei den folgenden Operationen bringt, unkrystallisirbar wird und gleichzeitig eine

braune Färbung annimmt, wovon man ihn nur schwer befreien kann.

5) Endlich Veränderung des Farbstoffs, welcher unter dem Einfluß des Kalks grün

geworden, eine braune Farbe annimmt, die nach und nach dunkler wird und endlich die

charakteristische Nüance erlangt, welche sie in den Melassen und dem Rohzucker

darbietet.

Unter den Mängeln dieser Behandlungsweise hat in der neuesten Zeit besonders der

Umstand Beachtung gefunden, daß dabei eine gewisse Menge Kalk im Zucker

zurückbleibt. Obgleich man wußte, daß dieser Kalk dem Zucker durch die Knochenkohle

entzogen wird, so versuchte man doch auch mittelst geeigneter Reagentien ihn

niederzuschlagen, z.B. mit Schwefelsäure, Alaun, schwefelsaurer Thonerde,

Kohlensäure, Stearinsäure etc.; die Einen glaubten auf diese Weise die Ursachen der

erwähnten Veränderungen zu beseitigen, die Anderen beabsichtigten dadurch an

Knochenkohle zu ersparen. Diese Versuche mußten erfolglos bleiben, einerseits weil

die erwähnten Veränderungen schon vorher hervorgebracht waren, andererseits weil man

durch das Niederschlagen des Kalks – welcher mit den erwähnten braunen und

klebrigen Substanzen verbunden war und denselben den flüssigen Zustand ertheilte

– diese Substanzen wieder in Freiheit setzte, so daß sie den Saft nach und

nach färbten und so klebrig machten, daß er sich oft nicht mehr verkochen ließ.

Wegen dieser notorischen Veränderungen des Saftes mußte man daher immer die Menge des Kalks so weit als möglich

beschränken.

Das neue Verfahren von Rousseau hat zum Zweck, unmittelbar

reinen Zucker, schon bei der ersten Krystallisation, zu gewinnen, und eignet sich auch zum

Raffiniren des Rohzuckers und der geringen Producte. Es wirkt direct auf die

fremdartigen, organischen oder mineralischen Substanzen welche in dem zuckerhaltigen

Saft vorkommen, und macht sie unauflöslich, so daß sie die oben erwähnten

Veränderungen nicht erleiden können. Man erhält den unversehrten Zucker im Wasser

des Safts aufgelöst, daher man schon bei der ersten Krystallisation weißen Zucker in

Broden bekommt, welche ohne alle weitere Behandlung unmittelbar in den Handel

gebracht werden können.

Zu diesem Zweck benutzt der Erfinder die Eigenschaft, welche der Kalk und gewisse

Kalksalze besitzen, unter dem Einfluß der Wärme die organisirten Gewebe der

Vegetabilien und gewisse organische Substanzen unauflöslich zu machen, indem er

gleichzeitig die Veränderungen welche diese Substanzen erleiden könnten, dadurch

verhütet daß er auf geeignete Weise die Temperatur

regulirt. In Folge dieses Systems hat man den schädlichen Einfluß des Kalks

nicht mehr zu fürchten, sondern kann ihn sogar als ein kräftiges Hülfsmittel in

Ueberschuß anwenden.

Die Operation wird folgendermaßen durchgeführt:

Bei Anwendung von Saft welcher durch die gewöhnlichen Verfahrungsarten erhalten

wurde, erhöht man dessen Temperatur auf 50 bis 75° C. (40 bis 60° R.)

je nach der Jahreszeit; die Temperatur muß nämlich in dem Maaße höher seyn als

diejenige der Atmosphäre sinkt; dann gießt man eine Quantität gelöschten und

gesiebten Kalk hinein, welche alle fremdartigen und gerinnbaren Substanzen

hinreichend sättigen kann; dieses Verhältniß von Kalk ergibt sich durch die

Erfahrung, weil es nach den Rübensorten, dem Grad ihrer Reife, und selbst nach der

Beschaffenheit des Bodens worin sie wuchsen, ein verschiedenes ist. Diese Kalkmenge

kann so von 15 bis 50 Kilogr. per 10 Hektoliter

Runkelrübensaft wechseln. Die Kennzeichen, daß die Operation gut geleitet wurde,

sind: Abwesenheit jedes ammoniakalischen Geruchs, eine blaßgelbe Färbung des Saftes

und ein sehr deutlicher alkalischer Geschmak, welcher denjenigen des Zuckers fast

gänzlich maskirt.

Nach dem Umrühren erhitzt man auf 85 bis 90° C. (68 bis 72° R.), indem

man streng darauf achtet, daß die Flüssigkeit nicht zum Sieden

kommt. (Die Veränderungen welche beim bisherigen Verfahren statt fanden,

treten hier nicht ein, daher sich kein Ammoniak entbindet.) Alsdann sind die dem

Zucker fremdartigen Substanzen gänzlich geronnen; ein Theil steigt als Schaum

obenauf, während der andere auf den Boden des Kessels niederfällt. Man gießt den klaren Theil der

Flüssigkeit ab; den Schaum preßt man aus, wie gewöhnlich.

Wenn man den Kalk genau in demjenigen Verhältniß anwenden könnte, welches hinreicht

um bloß alle fremdartigen Substanzen niederzuschlagen, so würde offenbar nur der

Zucker im Wasser aufgelöst bleibenbleibeiben, nebst den Salzen welche der Saft enthält; da aber bei dieser Operation

außer dem Zucker auch die fremdartigen Substanzen ihre Verwandtschaft zum Kalk

geltend machen, so verbindet sich ein großer Theil des Zuckers mit dieser Basis zu

Zuckerkalt, was folglich anzeigt, daß die Menge des Kalks hinreichend ist und den

empirischen Charakter der Operation bildet.

Man hat nun bloß noch den Zucker aus dieser Verbindung frei zu machen, wozu Rousseau vorzugsweise die Kohlensäure anwendet, weil sie

leicht und wohlfeil zu bereiten und dem Zucker nicht schädlich ist. Man erzeugt sie

durch Verbrennen irgend einer Kohle, und nachdem man sie in einem Reinigungsgefäß

gewaschen hat, blast man sie in den Saft. Der Kalk, welcher mit dem kohlensauren Gas

in Berührung kommt, schlägt sich als kohlensaurer Kalk nieder; nachdem er gesättigt

ist, was man leicht erkennt, bringt man die Flüssigkeit zum Sieden, welches man

einige Minuten unterhält, was nöthig ist um alle überschüssige Kohlensäure zu

verjagen und das in der Auflösung gebliebene Kalk-Bicarbonat zu

zerstören.

Man filtrirt alsdann, worauf man wie gewöhnlich abdampft, und man erhält so einen

Saft, welcher sich beim Einkochen nicht mehr färbt, in den Apparaten keine Krusten

mehr bildet und einen Syrup von solcher Reinheit gibt, daß derselbe unmittelbar in

Formen gefüllt werden kann undnnd Brode reinen Zuckers von gutem Geschmack liefert, welche ohne irgend ein

vorheriges Raffiniren verkäuflich sind. Will man noch schönere Producte erhalten, so

filtrirt man den Syrup ein zweitesmal wenn er nach dem Abdampfen 27 Grade an

Baumé's Aräometer zeigt.

Da die Erfahrung lehrte, daß der geläuterte Saft welcher noch eine gewisse Menge Kalk

zurückhält, sich unter dem Einfluß der Luft nicht mehr so rasch färbt, so hatte man

früher vorgeschlagen, den Saft mit Kalk (nämlich 1 1/2 Procent vom Gewicht des

Saftes) kochen zu lassen, um den größeren Theil der Operationen unter dem Einflüsse

des Kalks durchzuführen, und zugleich in der Absicht die Menge der Knochenkohle zu

vermindern; alsdann solle man den Kalk durch einen Strom von Kohlensäure

niederschlagen. Aber dieses Verfahren wäre in der Praxis ebenso fehlerhaft als es

nach der Theorie verwerflich ist; denn die im Saft enthaltenen fremdartigen

Substanzen würden unter dem Einfluß des Kalks und des Siedens die oben erwähnten

Veränderungen erleiden; überdieß würde der so im Saft zurückgehaltene Kalk viel

beträchtlichere Bekrustungen bilden als sie mit dem gewöhnlichen Saft entstehen.

Endlich würde das Gerinnen des Zuckerkalks, welches unter diesen Umständen

unvermeidlich stattfände, das Absetzen desselben auf den Abdampfapparat und als

Folge hiervon die Zerstörung des Zuckers veranlassen.

Die Mutterlaugen oder grünen Syrupe welche von den Broden erster Krystallisation

abfließen, sind so rein, daß sie ohne irgend eine neue Operation verkocht werden

können und zweite Brode geben, welche fast von gleicher Qualität wie die ersten

Brode sind. Da jedoch diese Syrupe nebst den Salzen noch einige vegetabilische

Substanzen enthalten, welche wegen ihrer großen Vertheilung in der Flüssigkeit den

vorher angewandten Reagentien entgingen, so setzt man, um diese Syrupe zu reinigen,

eine dem Betrage dieser Substanzen entsprechende neue Quantität Kalk zu, und hernach

soviel Kieselerde und Thonerde, daß die Kali- und Natronsalze sich damit

vereinigen und unauflöslich werden könnenDie Versuche des Hrn. Medicinalraths Michaelis, die Alkalien des Rübensaftes schon

bei der Läuterung durch Zusatz von Chlorwasserstoffsäure unschädlich zu

machen (die Zerstörung des Zuckers mittelst Chlorcalciums zu verhindern),

wurden in diesem Bande des polytechn. Journals S.

57, 138 und 293 mitgetheilt. A. d. Red.. Man findet diese Kieselerde und diese Thonerde in geeignetem Zustand in

gewissen plastischen Thonen oder in kieseligen Mergeln.

Hierzu verfährt man folgendermaaßen:

Die Syrupe werden mit Wasser verdünnt, bis sie 10 bis 20 Grade an Baumé's

Aräometer zeigen, dann auf die Temperatur von 60° C. (48° R.)

gebracht. Man schüttet den Kalk hinein; in der Regel verwendet man für 10 Hektoliter

Syrupe, welche von den nach dieser Methode behandelten Zuckern herrühren, 20 bis 30

Kilogr. Kalkhydrat. Diese Kalkmenge wechselt nothwendig je nach der anfänglichen

Beschaffenheit des Safts. Man rührt um, dann setzt man 2 bis 4 Kilogr. Thon oder

kieseligen Mergel (mit Wasser zu einem Brei angerührt) zu, rührt neuerdings um, und

steigert die Temperatur auf 60 bis 80° C. (48 bis 64° R.), worauf man

diesen Kalk durch einen Strom Kohlensäure sättigt, wie es für den ersten Saft angegeben wurde;

endlich filtrirt man diesen Saft über Knochenkohle, wo er dann von allen

fremdartigen Substanzen gereinigt ist.

Diese Behandlungsart eignet sich für die Syrupe welche vom Schmelzen des Rohzuckers

für das Raffiniren herrühren, und auch zum Reinigen der geringen Producte und

Melassen welche man bei den gewöhnlichen Operationen erhielt.

Die grünen Syrupe der Brode Nr. 2 können körnigen Zucker dritter Krystallisation

liefern, wenn man sie nach dem Verkochen in Gefäße gießt, worin sie nach 24 bis 36

Stunden vollständig krystallisiren. Man kann sie dann – weil der so

behandelte Zucker keinen Beigeschmack behält und sich mit der größten Leichtigkeit

bleicht – direct zu Broden Nr. 3 machen, ohne sie umzuschmelzen (d.h. ohne

sie aufzulösen, zu läutern und abzudampfen), indem man sie in geeignetem Verhältniß

mit Klärsel der Brode Nr. 1 oder von erster Krystallisation mischt, diese Mischung

auf 85° C. (68° R.) erhitzt und sogleich zu Broden verarbeitet, welche

man dann durch die gewöhnlichen Verfahrungsarten bleicht.

Durch diese verschiedenen Operationen erhalte ich nach und nach und bis zum Ende der

Arbeit mit dem Runkelrüben- oder Rohrsaft einen weißen Zucker, welcher ohne

Raffiniren verkäuflich ist. Bei diesem Verfahren ist weder für die Arbeiter noch die

Apparate irgend eine Unbequemlichkeit oder ein Nachtheil zu befürchten, und es kann

auch in Folge einer schlecht geleiteten Operation keine ungesunde Substanz im Zucker

zurückbleiben, was bei Anwendung von Barytsalzen, Bleisalzen etc. möglich wäre.

Beschreibung des Apparats.

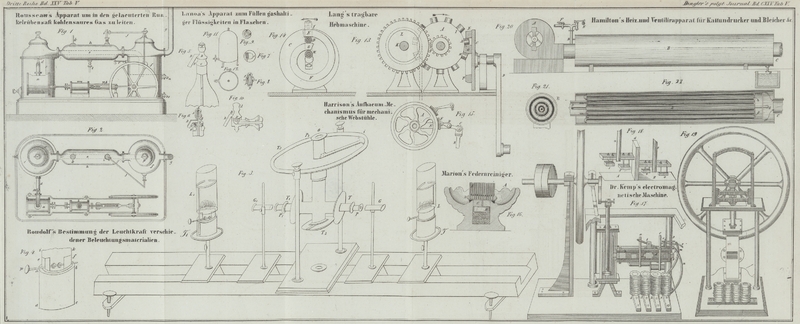

Fig. 1 ist ein

Aufriß und Fig.

2 ein Grundriß des Apparates zum Erzeugen und Einblasen der Kohlensäure.

Ein Blascylinder a, welcher bei diesem Apparat eine

doppelt-wirkende Saug- und Druckpumpe ist, wird durch eine

Dampfmaschine b bewegt; er treibt einen Luftstrom in

einen luftdicht geschlossenen Ofen c, durch ein Rohr d, welches unten in der Höhe des Rostes angebracht ist.

Von diesem Ofen geht ein anderes Rohr e aus, welches die

gasförmigen Verbrennungsproducte in ein Gefäß f leitet,

worin es einige Centimeter unter Wasser taucht; dieses Gefäß ist ebenfalls überall

geschlossen und beiläufig zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Das Wasser hat den Zweck,

die Gase zu reinigen.. Endlich ist am obern und leeren Theil des Gefäßes f ein anderes Rohr g

angebracht, welches das Gas in die Pfanne leitet worin der Saft mit Kohlensäure behandelt

wird. Das mit einem Hahn versehene Rohr g bildet in

dieser Pfanne eine Spirale, deren Windungen vom oberen Theil bis zum Boden immer

kleiner werden, wenn die Pfanne eine halbkugelförmige ist, während bei den Pfannen

mit flachem Boden das Schlangenrohr welches das Gas herleitet, horizontal und auf

dem Boden der Pfanne angebracht wird. Das Ende dieses Rohrs wird mit einem

Schraubenpfropf verschlossen, und die Löcher für den Austritt des Gases sind auf

jeder Seite einander entgegengesetzt angebracht; die Durchmesser der Löcher sind so

berechnet, daß ihre Gesammtoberfläche den Querschnitt des Rohrs selbst repräsentirt,

wobei man jedoch die Vorsicht gebrauchen muß, die Löcher des obern Theils kleiner zu

machen als die tiefer in der Flüssigkeit befindlichen, weil sonst das Gas, durch das

Gewicht der Flüssigkeit gedrückt, gänzlich am obern Theil austreten würde, ohne sich

in den unteren Schichten zu verbreiten.

Um mit diesem Apparat die Kohlensäure zu erhalten, braucht man nur ein Gemenge von

gut gebrannten Kohks und von Holzkohlen in dem Ofen c

anzuzünden, nachdem man alle Oeffnungen desselben lutirt hat, und sogleich die

Blasmaschine in Bewegung zu sehen. Die Verbrennung durch diesen Luftstrom

unterhalten, bildet Kohlensäure, welche, indem sie durch die Wasserschicht im Gefäß

f aufsteigt, gereinigt wird, und von da in die

Pfanne mitten in den Saft gelangt, welchen sie in allen Richtungen herumbewegt. Bei

dem Einströmen der Kohlensäure bildet sich auf der Oberfläche der Flüssigkeit ein

reichlicher Schaum, welcher bald gänzlich verschwindet, die Flüssigkeit trüb

hinterlassend, das Anzeichen daß die Operation beendigt ist.

Da das Gas bei seinem Austritt aus dem Ofen c sehr heiß

ist, so würde es das Rohr glühend machen und bald verderben, wenn man nicht einen

Theil dieses Rohrs (beiläufig 1 Meter) in einen Kühlcylinder h einschlösse, in welchen beständig kaltes Wasser gelangt. Dieser

Kühlcylinder ist versehen: 1) mit einem Hahn i, durch

den das Wasser zuströmt und welcher nötigenfalls die Communication mit dem Gefäß f durch das Rohr j

gestattet; 2) mit einem Abfließrohr k und mit einem

Entleerungshahn l.

Um die Verbrennung zu mäßigen, ist auf dem Rohr d,

welches die Blasmaschine und den Ofen verbindet, eine Tubulatur m mit Hahn angebracht, um einen Theil der eingeblasenen

Luft entweichen lassen zu können. Ferner ist auf dem Reinigungsgefäß ein

Sicherheitsventil p angebracht, um jede Gefahr zu

beseitigen für den Fall daß die Austrittslöcher f des

Gases durch den Niederschlag verstopft würden.

Das Waschgefäß f ist mit zwei Hahnen versehen, wovon der

eine n zum Reguliren des Wasserstandes, und der andere

o zum Entleeren des Gefäßes dient.

Tafeln