| Titel: | Verbesserungen im Zubereiten und Kämmen von Wolle und andern Faserstoffen, welche sich Samuel Cunliffe Lister zu Manningham in Yorkshire am 24. Febr. 1851 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 125, Jahrgang 1852, Nr. XCII., S. 407 |

| Download: | XML |

XCII.

Verbesserungen im Zubereiten und Kämmen von Wolle

und andern Faserstoffen, welche sich Samuel Cunliffe Lister zu

Manningham in Yorkshire am 24. Febr. 1851 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1852,

S. 198.

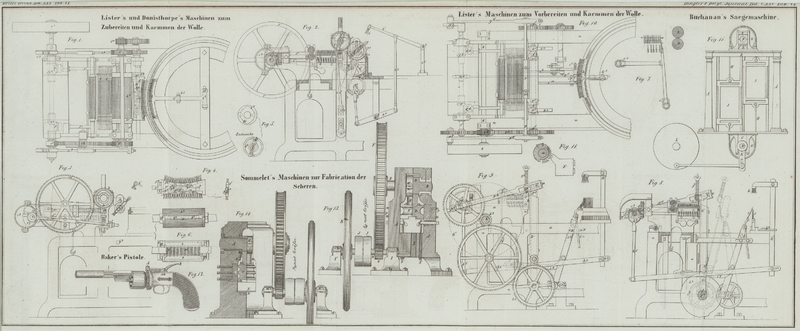

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Lister's Verbesserungen im Zubereiten und Kämmen von Wolle

etc.

Das Kämmen der Langwolle auf mechanischem Wege wurde wegen der Schwierigkeit, sie auf

geeignete Weise vorzubereiten, seither nie mit gehörigem Erfolge bewerkstelligt.

Entweder zerrissen die Maschinen die Wolle oder die Procedur war zu kostspielig. Das

Krämpeln der feinen Wolle erleichterte zwar die nachfolgende Operation des Kämmens

bedeutend, aber die gröbere Kammwolle erfordert, um zum Verspinnen geeignet zu

werden, eine verschiedene Behandlung.

Meine Verbesserungen in der Vorbereitung bestehen nun in

der Anordnung eines Kammes vorn an der Stachelwalze (porcupine roller) der Schraubengill-Vorrichtung (screw-gill). Während die Walzen die Wolle

vorwärts führen, werden die Spitzen der Wollfasern durch den vorn an dem

Gill-Mechanismus angebrachten Kamm ausgekämmt; zugleich wird die Wolle dicht

gehalten und durch ein Walzenpaar in ein Vließ gezogen. Das letztere ist für grobe

Wolle ungefähr 3 Zoll, für feine Wolle 1 Zoll von der Vorderseite des

„Gill“ angebracht. Wichtig ist es, daß die Gillvorrichtung

mit zuführenden Stachelwalzen versehen und erwärmt werde.

Ein unter den Gillkämmen angebrachter Feuerkasten, so daß die Wärme zwischen den

Zähnen in die Höhe steigt, entspricht dem Zweck vollkommen. Der Kamm, welcher die

Wolle zwischen dem Gill und den Streckwalzen bearbeitet, wird vermittelst einer

Kurbel in Bewegung gesetzt.

Fig. 7 ist

eine Skizze der zur Ausführung dieses Theils meiner Erfindung dienlichen Anordnung.

W ist die zu bearbeitende Wolle, welche durch die

Zähne der Gillvorrichtung g vorwärts geführt wird. Der

Kamm C erhält durch zwei Kurbeln C¹, C² eine beinahe kreisförmige

Bewegung. Angenommen die Zähne des Gilt sowie die des Kammes seyen 1 1/2 Zoll lang,

so sollte der Kamm 1 1/2 Zoll in die Höhe gehen und bis möglichst nahe an den Gilt

durch die Wolle dringen; angenommen ferner, die Streckwalzen seyen 3 Zoll von dem

Gill entfernt, so sollte sich der Kamm ungefähr 2 1/2 Zoll in horizontaler Richtung

bewegen, wobei er die Wolle bearbeitet und sie zugleich den Walzen R übergibt, so daß die Wolle sich nicht auf dem Kamm

anhäufen kann.

Ich gehe nun zur Beschreibung meiner das Kämmen der Wolle

betreffenden Verbesserungen über. Fig. 8 stellt eine

Maschine zum Kämmen der Wolle im Längendurchschnitt, Fig. 9 in der

Seitenansicht und Fig. 10 im Grundrisse dar. a, a ist das

Gestell, b die Treibwelle, welche vermittelst der Rolle

h¹ und eines endlosen Riemens von einer

Dampfmaschine oder einem andern Motor aus in Rotation gesetzt wird. An der Welle b ist das Getriebe b²

befestigt, welches in das an der Achse c¹

befindliche Zahnrad c greift. Die Achse c¹ enthält die Winkelgetriebe c², c², welche

mit den Winkelgetrieben d, d in Eingriff stehen. Die

letzteren befinden sich an den Achsen der unteren Schraubenpaare, durch welche die

Gillkämme in Thätigkeit gesetzt werden. Diese Achsen sind mit der oberen

Schraubenwelle verbunden, die sie vermittelst der Getriebe d¹ in Bewegung setzen.

Die Speisewalzen f, f übergeben die Wolle den Gillkämmen

e, e, und diese nehmen sie auf vermittelst der

Klemmschienen g, h. Die letzteren gehen gerade in dem

Augenblick auseinander, wo sie die Wolle von den Gillzähnen in Empfang nehmen, und

schließen sich dann, so daß sie eine Portion Wolle fest zwischen sich fassen, und

sie ausziehen, während

sie sich von den Gillzähnen entfernen und die Wolle auf der andern Seite von den

Kämmen noch festgehalten wird. Zu dem Ende besteht das Instrument g aus einer Platte, welche von der Stange g¹ getragen wird und durch die Federn g², g² während

ihrer Bewegung die gehörige Nachgiebigkeit erhält. Die Stange g¹ ist an die oberen Enden der Arme g³, g³ befestigt, welche an ihren

unteren Enden durch die Nabe g⁴ verbunden sind

und sich frei um die Achse g⁵ drehen. Das untere

Klemm-Instrument h befindet sich an den

Seitenplatten h¹, welche in den Armen g³ gleiten können, damit die Wollfaser zwischen

den sich trennenden und dann sich schließenden Instrumenten aufgenommen und

festgehalten werde. Diese Bewegung wird dadurch hervorgebracht, daß die an der Achse

g⁵ befestigten Arme h² auf die an den Seitenplatten h¹ angebrachten Rollen h³ wirken.

Die Achse g⁵ empfängt ihre Bewegung von dem

Getriebe b² vermittelst des Zwischenrades h⁴, welches einerseits in dieses Getriebe,

anderseits in das an der Achse g⁵ befestigte Rad

h⁵ greift. Die Bewegung der oberen Enden der

Arme g³ ist so beschaffen, daß, wenn die

Einklemmung der Wolle stattgefunden hat, das Ausziehen oder Ablösen derselben

vermittelst der Verbindungsstangen g⁶, g⁶ bewerkstelligt werden kann, welche mit dem

einen Ende die Enden der Stange g¹ aufnehmen und

an den anderen Enden mit den Kurbelzapfen g⁷ der

Achse c¹ verbunden sind. Derjenige Theil der

Rolle, welcher von dem in den Gillzähnen befindlichen Theile abgelöst worden ist,

wird durch das Instrument g, h in die durch (rothe)

Linien bezeichnete Lage gebracht, worauf der Kamm i¹ in Thätigkeit kommt und die Wolle von dem Instrument g, h abnimmt und sie auf die im Kreise sich bewegenden

Kammzähne j legt. Der Kamm i

ist durch einen Arm mit der Achse i¹ verbunden;

seine Bewegung wird auf folgende Weise controlirt.

Die Achse i¹ läßt sich in der an dem Ende des

Hebels i² angebrachten Hülse drehen, wird jedoch

durch die Feder i³ verhindert, eine lockere

Bewegung anzunehmen. Der Hebel i² ist mit seinem

unteren Ende an die Kurbel i⁴ der Achse i⁵ befestigt. Die letztere enthält ein Zahnrad

i⁶, welches durch ein anderes an der Achse

g⁵ befestigtes Zahnrad i⁷ in Bewegung gesetzt wird. Der Hebel i² ist ferner mit dem einen Ende des Gelenkes i⁸ verbunden, dessen anderes Ende um einen Zapfen

am Gestell drehbar ist. Durch diese vereinigte Wirkung der Kurbel i⁴ und des Gelenkes i⁸ erhält das obere Ende des Hebels i² die geeignete Bewegung. Die Bewegung des Kammes i wird ferner durch die Stifte i⁹, i⁹ eingeschränkt, indem

diese den Arm i¹¹ der Achse i¹ zwischen sich fassen. Sobald der Kamm j die Wolle aufgenommen hat, wird sie durch die Bürste k niedergedrückt. Die letztere befindet sich an dem

oberen Ende der Stange k¹, welche durch die

Führung k² gleitet und durch den um k⁴ drehbaren Hebel in auf und nieder gehende

Bewegung gesetzt wird. Das andere Ende dieses Hebels steht vermittelst der Stange

k⁵ mit dem Excentricum k⁶ in Verbindung und wird von diesem in Bewegung gesetzt.

Meine Erfindung besteht ferner darin, daß ich bei der für Josua Heilmann im Jahr 1845 patentirten MaschineMan s. die Patentbeschreibung im polytechn. Journal Bd. CIII S. 255.

Wärme anwende, und diejenigen Zähne, welche die Wolle

zuerst kämmen, eben so fein als die hinteren Reihen mache, was seither nicht der

Fall war. Der Erfinder dieser Maschine scheint geglaubt zu haben, daß die Wärme

nachtheilig wirke. Ich finde dagegen ihre Einwirkung sehr wohlthätig, indem sie

sowohl Wolle, als auch Kammzähne gegen Beschädigung schützt. Denn wenn die Zähne

gebrochen sind, so müssen offenbar die Wollfasern zugleich beschädigt werden; nun

weiß aber jeder erfahrene Wollkämmer, daß vermöge der Wärme die Zähne mit größerer

Leichtigkeit durch die Wolle gleiten, besonders wenn diese in feuchtem Zustande

bearbeitet wird. Der Feuerkasten ist in einer solchen Lage angeordnet, daß die

aufsteigende Wärme die Zähne erwärmt, ehe sie die Wolle zu kämmen beginnen. Diese

Anordnung ist in Fig. 11 dargestellt. a ist der Cylinder, an

welchem die Kämme befestigt sind, F der unter demselben

angebrachte Feuerkasten. Es hat sich gezeigt, daß die bei Heilmann's Maschine angewandten Kämme sehr

leicht brechen und sonst beschädigt werden; deßhalb hat man die vorderen Zähne,

welche zuerst die Wolle zu kämmen beginnen, immer stärker und gröber gemacht. Dieser

Uebelstand hatte zwei Ursachen, nämlich Mangel an Wärme und den Umstand, daß die

Wolle nicht gehörig vorbereitet war. Wenn dagegen die Wolle gut cardirt ist, und die

Kämme erwärmt werden, so finde ich, daß die Zähne, welche zuerst die Wolle kämmen,

mit großem Vortheil eben so fein oder noch feiner als die hinteren Reihen gemacht

werden können, indem die Knoten eben so klein und so schwer auszuziehen sind.

Tafeln