| Titel: | Ueber Aufbereitung der Steinkohlen, d.h. Separation und Waschen derselben mittelst eines neuen patentirten Apparates, vom Civilingenieur Meynier zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. VI., S. 11 |

| Download: | XML |

VI.

Ueber Aufbereitung der Steinkohlen, d.h.

Separation und Waschen derselben mittelst eines neuen patentirten Apparates, vom

Civilingenieur Meynier

zu Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juli 1852, S.

24.

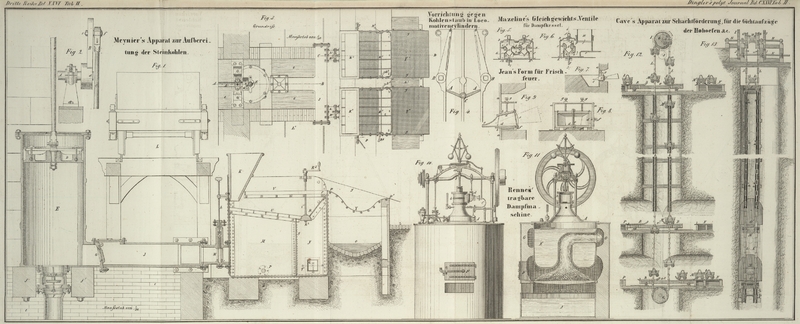

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Meynier, über Aufbereitung der Steinkohlen.

Die Bereitung guter Kohks aus kleinen Steinkohlen – Ruß- und

Staubkohlen – erfordert eine Aufbereitung derselben, durch welche sie von

Schiefern, Kiesen und erdigen Theilen befreit werden, mit denen sie bei der

Förderung vermengt sind, und welche den Aschengehalt der Kohks und deren

Transportkosten unnütz erhöhen.

Aus diesem Grunde wird die Aufbereitung oder die Reinigung der Steinkohlen in der

Folge eine bedeutende Rolle bei dem Hütten- und Eisenbahn-Betriebe

spielen.

Die von aufbereiteten Steinkohlen herrührenden Kohks veranlassen einen weit

regelmäßigeren und leichter zu leitenden Hohofengang und verbessern das Roheisen

wesentlich; beim Kupolofen-Betriebe verschlechtern sie das umzuschmelzende

Roheisen nicht, und es wird auch eine Ersparung durch solche reinere Kohks

erzielt.

Besonders ist aber die Aufbereitung der Steinkohlen dann unerläßlich, wenn die Kohks

zur Locomotivenfeuerung verwendet werden sollen.

Die Annales des Mines vom Jahre 1850, und daraus das

polytechn. Journal Bd. CXVIII S. 265

enthalten eine sehr beachtenswerthe Arbeit des Bergingenieurs v. Marsilly über die Aufbereitung der Steinkohlen in Belgien

und über die Vortheile der Anwendung reiner Kohks. Derselben ist ein Bericht des

Hrn. Lechatelier an den französischen Minister der

öffentlichen Arbeiten beigefügt, worin die Wichtigkeit dieses Gegenstandes

hervorgehoben wird.

Der hier zu beschreibende neue Separations- und Setzapparat des Hrn. Meynier ist bei den Steinkohlengruben zu Brassac im

Departement des Puy-de-Dôme im Betriebe und der Erfinder hat

sich denselben patentiren lassen.

Die Herausgeber des Génie industriel hoffen auch

demnächst das Separations- und Setzverfahren der HHrn. Berard und Comp. mittheilen zu können, welches

bei den hauptsächlichsten Gruben Belgiens, sowie bei denen zu St. Etienne, der

Loire, des Crouzot etc. in Frankreich angewandt wird. Eben so hoffen sie bald den

continuirlichen Apparat des Hrn. Froelich beschreiben zu

können, welcher nach ganz andern mechanischen Grundsätzen construirt ist, aber auch

auf dem Unterschiede des specifischen Gewichts beruht; dieser Apparat bewirkt aber

nur die eigentliche Wäscharbeit, indem sein Erfinder die erste Operation, nämlich

die Separationsarbeit, nicht als unerläßlich betrachtet.

Die Separation der Steinkohlen auf den Gruben zu Brassac im

Departement Puy-de-Dôme.

Der Apparat welcher auf den Gruben zu Brassac zur Separation

der Steinkohlen nach ihrer Größe angewendet wird, um die zu waschenden

Staubkohlen zu erhalten, welche alsdann zur Kohksfabrication verwendet werden,

besteht aus drei übereinander liegenden Sieben oder Rättern, auf welche man die

geförderten Kohlen mittelst kippender Fördergefäße stürzt.

Das erste Rätter hat eine Neigung von 41 Graden; es besteht aus runden Eisenstäben

von 22 Millimet. (10 rhein. Linien) Dicke, die parallel und 41 Millimet. (1 1/2

Zoll) von einander entfernt liegen.

Das zweite Rätter oder Sieb liegt unter dem erstern, hat ein Fallen von 43 Graden und

besteht aus einem Geflecht von Eisendraht, dessen Maschen 2 Quadratcentimeter

Querschnitt haben.

Das dritte Sieb hat eine Neigung von 45 Graden; die Maschen desselben bestehen

ebenfalls aus Eisendraht und haben einen Querschnitt von 1 Quadratcentimeter.

Die Steinkohlen werden, wenn sie aus dem Schacht zu Tage kommen, mittelst des

Fördergefäßes, welches auch zur Streckenförderung dient und 5 Hektoliter enthält,

auf einen Rahmen geführt, der umgekippt werden kann, und fallen dann auf das erste

Rätter, über welchem dazu ein Trichter angebracht ist. Alle Kohlenstücke, welche

größer als 4

Kubikcentimeter sind, fallen über das erste Rätter weg und in einen Raum an dessen

unterm Ende. Die kleineren Stücke fallen durch das erste Rätter auf das zweite und

durch dieses auf das dritte, um in dem oben erwähnten Raume liegen zu bleiben, und

zwar die kleineren Stücke in einem besondern Raum. Der Staub und die Stücke, welche

kleiner als 1 Centimeter sind, fallen durch das unterste Sieb in einen besondern

Raum. Die kleineren Stücke, welche über letzteres Sieb wegfallen, werden nochmals

darauf zurückgebracht, um die unvollkommene Separation zu vollenden.

Während dieses Durchrätterns oder Durchsiebens der Steinkohlen werden die Kohlen an

den Enden der beiden obern Rätter von Kindern mit der Hand geschieden, indem

dieselben alle schiefrigen Theile wegnehmen, was leicht ist, da nur eine geringe

Menge Kohlen auf einmal fällt.

Die Staubkohlen unter dem untersten Siebe werden in Wagen geladen und auf Eisenbahnen

zu den Wäschen gebracht, wo sie von den erdigen und kiesigen Theilen gereinigt

werden.

Die Staubkohlen von Brassac enthalten nach der Förderung 10 bis 12 Procent Asche,

nach der Aufbereitung mittelst des Meynier'schen Apparats

aber nur noch soviel als die chemische Zusammensetzung bedingt, d.h. 3 bis 4

Procent.

Apparat zur nassen Aufbereitung der Steinkohlen.

In der Abhandlung, welche die Patentbeschreibung begleitet, sagt Hr. Meynier folgendes:

„Der bedeutend größere Kohksverbrauch in Folge des Eisenbahnwesens hat die

Aufmerksamkeit aller Bergingenieure auf die mechanische Aufbereitung der

Steinkohlen gezogen, um dieselben zur Kohksbereitung und die Kohks zur

Locomotivfeuerung geeigneter zu machen.“

„Die zum Eisenbahnbetriebe bestimmten Kohks müssen vollkommen rein seyn;

als Product der Verbrennung dürfen nur wenig Schlacken zurückbleiben und die

Aschenmenge darf 6 Proc. nicht übersteigen. Kohks welche diesen Bedingungen

nicht entsprechen, können keinen regelmäßigen und raschen Betrieb

sichern.“

„In Frankreich kann im Allgemeinen keine Kohle ein solches Resultat geben,

wenn sie nicht einer nassen Aufbereitung unterworfen wurde. Dieß gibt daher den

Kohlen-Aufbereitungsapparaten eine bedeutende Wichtigkeit. Man hat schon

mehrere Apparate dieser Art angewendet, da sie aber den erforderlichen Bedingungen der

Wohlfeilheit und Einfachheit nicht entsprachen, so glaubten wir dem

Steinkohlen-Bergbau einen wahren Dienst zu leisten, indem wir ihn in

Stand setzen, die Maschine mit unterbrochenem Wasserstrome benutzen zu können,

welche Hr. Meynier bei den Steinkohlenbergwerken von

Brassac aufgestellt hat und die für die Steinkohlen-Aufbereitung nichts

mehr zu wünschen übrig läßt.“

„Unser Apparat beruht auf einem ganz anderen Princip, als die bis jetzt

angewendeten, und namentlich die Berard'sche

Maschine, bei welcher die Separation mit dem Waschen verbunden ist.“

„Um den Unterschied zwischen unserer Maschine und der Berard'schen gehörig aufzufassen, bemerken wir, daß

das Princip des Waschens der Steinkohlen auf dem verschiedenen specifischen

Gewicht der Kohle, des Schieferthons, des Eisenkieses und der erdigen Materien,

welche die Staubkohlen, nachdem sie gefördert worden, enthalten, beruht. Wirft

man ein solches Gemenge ins Wasser, so fallen die verschiedenen Substanzen, in

Folge ihres verschiedenen specifischen Gewichtes, mit einer verschiedenen

Geschwindigkeit zu Boden, und da die Kohle die leichteste ist, so bleibt sie

oben und getrennt von den sie verunreinigenden Substanzen.“

„Der gewöhnliche Setzkasten, sowie die Maschine von Berard, bewirken die Aufbereitung dadurch, daß die Kohlen auf ein

Drahtsieb geworfen werden, welches sich in einem mit Wasser angefüllten Kasten

befindet, der an der einen Seite mit einem Kolben versehen ist, wodurch das

Wasser eine mehr oder weniger beschleunigte aufsteigende und fallende Bewegung

erhält, je nachdem der Kolben mehr oder weniger schnell auf das Wasser drückt,

welches unter dem Sieb steht.“

„Die aufsteigende Bewegung hebt die zu waschenden Substanzen, und da die

mit Schieferthon vermengte Kohle in dem Wasser vertheilt wird, so kann sie

alsdann in der oben angegebenen Art und Weise niederfallen. Der aufwärtsgehende

Kolben ertheilt aber dem Wasser eine plötzlich sinkende Bewegung, wodurch die

Kohlen genöthigt werden nebst den Substanzen, mit denen sie vermengt sind,

schneller nieder zu sinken, als dieß ihr specifisches Gewicht bedingt. Eine

nothwendige Folge dieser Gegenbewegung ist, daß man die zu waschenden Substanzen

lange Zeit bewegen muß, um eine Separation derselben nach der Ordnung ihrer

Dichtigkeiten zu erlangen. Während das Zurückströmen des Wassers durch die

Kohlen der schnellen Absonderung des Schieferthons nachtheilig ist, bewirkt es

hingegen ein Auswaschen der erdigen Theile und hat daher seinen Nutzen. In

der Maschine mit intermittirendem Wasserstrome geschieht diese Operation, ohne

die schnelle Absonderung des Schieferthons zu benachtheiligen; sie bildet den

zweiten Theil der ganzen Arbeit.“

„Das Princip der Maschine mit unterbrochenem Wasserstrom verbessert die

Mängel der Setzmaschinen. Ein Sieb von Drahtgeflecht oder von gelochtem Blech

erhält in einem blechernen Kasten eine etwas geneigte Lage und dient zur

Aufnahme der zu waschenden Steinkohlen oder Erze. Unter diese Platte gelangt

mittelst einer Druck- und Saugpumpe (die 30 Hube in der Minute macht) ein

intermittirender Wasserstrom; jeder Kolbenhub hebt die zu waschenden Substanzen

und vermengt sie mit dem Wasser. Da kein Wasser zurückströmt, so wird der

Niederschlag der Substanzen im Wasser nicht gehindert; in der Zwischenzeit von

einem Kolbenhub zum andern setzen sich die verschiedenen Substanzen nach ihrem

specifischen Gewicht augenblicklich ab; die Steinkohle bleibt, wie wir schon

bemerkt haben, oben, und da das durch jeden Kolbenhub vorgedrängte Wasser

abfließen muß, so nimmt es die Kohlen mit sich in einen zweiten Behälter, um sie

von den erdigen Beimengungen zu befreien und der Operation zu unterwerfen,

welche wir das Auslaugen (lessivage) nennen wollen.

Die nach diesen Grundsätzen construirte Maschine besteht nur aus einer

Saug- oder Druckpumpe, welche durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt wird,

und so vielen Kästen als man in Betrieb setzen will. Eine Pumpe kann mehrere

Kästen bedienen. Diese Maschine ist nicht kostspielig, einfach, und ihr Betrieb

sehr regelmäßig und wohlfeil.“

Beschreibung der Maschine mit intermittirendem

Wasserstrom.

Fig. 1 ist ein

senkrechter Durchschnitt durch die Achse des Apparates;

Fig. 2 ist die

besondere Seitenansicht der Treibwelle, Kurbel und Kurbelstange;

Fig. 3 ist ein

allgemeiner Grundriß des ganzen Apparats.

Diese Maschine besteht aus einer Saugpumpe E, deren

Balancier so berechnet ist, daß er die zu waschenden Substanzen um 15 Centimet. (6

Zoll) in jedem der Kästen hebt, welche man in Betrieb halten will.

Die für vier Kasten hinreichende Pumpe E kann bei jedem

Hub und per Kasten 1 1/2 Hektoliter (etwa 10 Kubikfuß)

Wasser geben, welche Menge erforderlich ist, um die Substanzen um 15 Centimet. zu

heben.

Aus der Pumpe wird das Wasser in eine Röhre I gedrückt,

welche durch die Zweigröhren H, H' mit jedem Kasten in

Verbindung steht.

Die Röhre I kann an ihren Enden verlängert werden, um

zwei neue Kasten hinzufügen zu können, da die Pumpe stark genug ist, um vier Kasten

zu speisen.

Die Röhren H, H' sind mit Schützen h, h' versehen, um, wenn es erforderlich ist, einen jeden Kasten für sich

allein betreiben zu können.

Die Kurbel B, welche die Pumpenkolben bewegt, ist

verschiebbar, damit durch Lösung der Mutter c die Warze

c, d oder der Halbmesser der Kurbel so gestellt

werden kann, daß die Pumpe nur die für die in Betrieb befindliche Anzahl von Kasten

erforderliche Wassermenge gibt. Die Pumpe steht auf zwei Schwellen f, f' über dem Wasserbehälter e,

e und ist auf demselben mit Bolzen befestigt.

Die Kasten M, N bestehen aus Blech; sie sind durch den

blechernen Scheider g in zwei Abtheilungen getheilt.

Eine Platte U von gelochtem Zink, deren Löcher etwa 8

Millimeter (3 1/2 Linien) im Durchmesser haben, liegt von i bis i' auf einem eisernen Rahmen J, der an dem Kasten festgeschraubt ist. Zwischen dem

Ende i' dieser Siebplatte U

und dem Theil R der geneigten Ebene, die aus nicht

gelochtem Blech besteht, befindet sich eine Oeffnung i,

R (Fig.

1) und R' (Fig. 3), mittelst deren

man den Schieferthon fortschaffen kann, welcher in den Behälter N fällt, sobald sich in dem Wäschkasten zu viel

angehäuft hat. Diese Oeffnung wird durch eine ablaufende Leiste R² verschlossen, die man mittelst zweier

Schrauben, ohne die Arbeit zu unterbrechen, tiefer oder höher stellen kann.

Wenn der Behälter N vollständig mit Schieferschlamm

angefüllt ist, so entleert man ihn durch Oeffnen der Thür Q, welche mittelst des Hakens q' verschlossen

ist. Der Druck des Wassers treibt den angehäuften Schlamm leicht heraus.

Eben so kann man auch den Behälter M durch die mit einem

Hahn versehene Röhre P entleeren.

Vor dem Kasten M, N befindet sich ein zweites gelochtes

Blech Y und Y', welches auf

eisernen Stäben ruht und eine trogartige Vertiefung bildet, die an beiden Enden

durch die Bleche y verschlossen ist, um das Wasser und

die Kohlen zurückzuhalten, welche von dem Wasserstrom aus dem Wäschkasten mit

weggeführt werden.

Ueber dem höchsten Theil der gelochten Platte U des

Kastens M befindet sich ein hölzerner Trichter oder

Aufhälter K (Fig. 1) und K' (Fig. 3), der unten einen

nur 12 Centimet. (4 1/2 Zoll) weiten Schlitz hat, durch welchen die Kohlen auf die

Platte gelangen.

Zur Erleichterung der Arbeit sind eiserne Stäbe z, z, z,

z in der Höhe des Wasserablaufs angebracht, welche die hölzerne Krücke

unterstützen, deren sich der Arbeiter bedient, um die Wegführung der Kohlen durch

den Wasserstrom zu befördern.

Betrieb des Waschapparates. Nachdem die Pumpe mit einer

Geschwindigkeit von 30 Kolbenhuben in der Minute in Betrieb gesetzt ist, werden die

Steinkohlen mittelst Wagen L, L' auf einer Eisenbahn,

die in der Sohle des Aufschütters K liegt, herbeigeführt

und in geringen Mengen, jedoch ununterbrochen, entweder mittelst einer Schaufel oder

mittelst eines Zackens, der eine Klappe hebt, in den Aufschütter geschafft.

Die Kohle, welche auf den höchsten Theil der gelochten Platte, und in geringer Menge

auf einmal, gelangt, wird durch das Aufsteigen des Wassers, welches die Druckpumpe

alle zwei Secunden veranlaßt, gehoben. Die auf diese Weise mit dem Wasser vermengten

Substanzen, deren Niederfallen durch keine sinkende Bewegung des Wassers

beschleunigt wird, fallen in dem Zwischenraume zwischen zwei Kolbenhuben in der

Ordnung nieder, welche das verschiedene specifische Gewicht derselben bedingt. Der

Schieferthon setzt sich unmittelbar auf der Siebplatte U, und die Kohle darüber ab. Wenn der Waschraum N

angefüllt ist, so werden die Kohlen auf den Siebboden Y

geführt. Dort laugt das mit großer Geschwindigkeit einströmende Wasser die Kohlen

aus, entweicht durch die Sieblöcher und nimmt die feinen erdigen Theile, welche der

Kohle noch beigemengt sind, mit weg. Es gelangen ununterbrochen Kohlen auf den

Siebboden Y, welche die dort schon vorhandenen vor sich

hertreiben, so daß sie, ohne Hülfe eines Arbeiters, ganz rein gewaschen und dann in

Wagen geladen werden, welche sie zum Verkohkungsplatze führen.

Man begreift, daß man beim Ausgange p eine

Steinkohlenmenge haben muß, welche gleich der in den Aufschütter geworfenen ist,

jedoch nach Abzug des Schieferthons, so daß über p'

Kohlen abfließen, die ganz rein von Schieferthon und Schlamm sind. Ein solches

Resultat erhält man mit der Maschine, die jetzt zu Brassac in Thätigkeit ist.

Sobald der Schieferthon den Boden des Raumes U, R so hoch

angefüllt hat, daß man fürchten müßte, er würde mit den Kohlen nach dem Becken Y übergeführt, senkt man die Leiste R² etwas, damit er in den Kasten N fällt. So lange letzterer nicht gänzlich gefüllt ist,

braucht man ihn nicht zu entleeren, was auf die weiter oben angegebene Weise bewirkt wird. Man

unterbricht durch das Entleeren den Betrieb kaum fünf Minuten, denn sobald die Thür

Q wieder geschlossen worden ist, wird die Arbeit

fortgesetzt.

Da die Scheidung des Schiefers von der Kohle sehr vollständig bewirkt wird, so folgt,

daß er keine Kohle mit sich zieht und daß der Verlust nur aus solchen Substanzen

besteht, welche die Kohle verunreinigen. Da der Behälter N eine hinlängliche Größe hat, so vergeht Zeit genug, ehe man den Betrieb

der Aufbereitung zu unterbrechen nöthig hat; diese Zeitpunkte sind natürlich nach

dem Grade der Reinheit der Steinkohlen verschieden.

Man kann in dem hier beschriebenen Apparat Kohlen von verschiedener Größe

aufbereiten, jedoch ist es zweckmäßig, nur immer eine gewisse Sorte vorzunehmen. Die

Separation der geförderten Kohle wird sehr leicht mit Hülfe der oben erwähnten

Rättermaschine erlangt, welche sowohl zu Brassac als überhaupt bei den großen

Steinkohlenbergwerken Europa's gebräuchlich ist.

Die Arbeit wird so vollkommen ausgeführt, daß man keine Schieferthontheilchen in den

aufbereiteten Steinkohlen zu finden im Stande ist, und eben so wenig zeigen sich

Kohlentheilchen in dem Schiefer. Der Abgang besteht daher nur aus schieferigen, in

der Kohle enthaltenen Substanzen.

Die Maschine scheint auf den ersten Blick viel Wasser zu verbrauchen, das benutzte

Wasser kann jedoch wiederum dem Hauptbassin zugeführt werden, nachdem es vorher

seine Schlammtheile in einer Reihe von Sümpfen abgesetzt hat. Man kann daher

beständig dasselbe Wasser benutzen und nur soviel frisch zuführen, als in den Kohlen

und in dem Schlamm zurückbleibt.

Nachdem wir nun die Construction und die Wirkungsweise des neuen

Aufbereitungsapparats für Steinkohlen, der aber auch bei Erzen anwendbar ist,

auseinandergesetzt haben, ersieht man, daß derselbe nachstehende Eigenthümlichkeiten

hat:

1. Eine einfache und schnelle Wäsche der Steinkohlen durch eine einzige und

intermittirende aufsteigende Bewegung des Wassers, welche die Kohlen hebt und sie,

ohne eine zurückstoßende Bewegung von oben nach unten, in dem Wasser vertheilt

erhält, bis in dem Zeitraum zwischen zwei Stößen, die Kohle und der Schiefer sich

nach ihrer Dichtigkeit absetzen, der Schiefer unten und die Kohle oben.

2. Die Anwendung bloß einer und derselben Pumpe zur Speisung mehrerer Kasten, mit der

Einrichtung den Betrieb eines jeden Kastens absperren zu können.

3. Ein Mechanismus von bemerkenswerther Einfachheit, der leicht zu handhaben ist. Die

Arbeit umfaßt zwei verschiedene, aufeinander folgende Perioden: den Absatz des

Schiefers, und die Entfernung der erdigen und andern Substanzen in zwei besonderen

Behältern, während die reinen Steinkohlen ununterbrochen ablaufen.

Resultate, welche man mit dem Meynier'schen Waschapparat

erhielt.

1. Schieferthon und Kohlen kommen, ohne daß man vorher den feinen Staub von den

Kohlen absonderte, getrennt aus der Maschine, ohne daß man den Betrieb derselben zu

unterbrechen braucht, und es gibt derselbe eben so gute Resultate für die

Staub-, als für die körnigen Kohlen.

2. Es entsteht keine andere Bewegung in dem Wasser, als eine aufsteigende; die Kohlen

werden sehr regelmäßig aufgegeben, sind einer Wassermasse von 6 Zoll Höhe über dem

Siebe eingemengt und werden von dem Wasserstrome mit fortgeführt, der sich dem

Absatz des Schieferthons auf dem Siebe durchaus nicht widersetzt. Der Schlamm trennt

sich von der Kohle, indem die letztere auf einen trogförmigen Siebboden fällt, durch

welchen der Schlamm mit dem Wasser abzieht, das neuerdings benutzt wird.

3. Eine Triebkraft von zwei Pferden ist zur Bewegung der Pumpe erforderlich, welche

zu zwei Kasten, die stündlich 120 Hektoliter (780 Kubikfuß) aufbereiten, hinreicht.

Die zum Waschen erforderliche Wassermenge ist dieselbe, wie zu einer gewöhnlichen

Setzmaschine, d.h. 6 Kubikmeter (200 Kubikfuß) täglich.

Der Apparat erfordert keine andere Reparatur, als die Unterhaltung der Siebböden,

welche jedoch nicht mehr abgenutzt werden, als bei den gewöhnlichen

Setzmaschinen.

4. Das Ausbringen beträgt in der Stunde bei Kohlen, von denen der Staub nicht

abgeschieden ist, 120 Hektoliter und die daraus erfolgenden Kohks sind zum

Locomotiven- und Hohofenbetrieb gleich gut.

Zwei gewöhnliche Setzmaschinen, welche Steinkohlen aufbereiten von denen der feine

Staub abgeschieden ist, geben 12 bis 15 Hektoliter Steinkohlen in der Stunde, d.h.

nur 1/10 von dem Ausbringen des hier beschriebenen Apparates, der für zwei Kasten

drei Arbeiter erfordert. Die 120 Hektoliter werden vollständig gereinigt, was bei

den 15 Hektolitern, die der gewöhnliche Setzapparat gibt, nicht der Fall ist.

Die Apparate, welche den Schlämmgräben ähnlich sind, und einen ununterbrochenen

Wasserstrom erfordern, geben jeder einzelne 10 bis 12 Hektoliter gereinigter Kohlen

in der Stunde, wovon aber ein Theil noch zum Setzen kommen muß. Bei sehr

zerreiblichen Kohlen findet der große Nachtheil statt, daß in den Schlämmkästen eine

Menge sehr feiner Kohle zurückbleibt, die nicht verkohkt und höchstens unter den

Dampfmaschinenkesseln, wohin der Transport nicht viel kostet, verbrannt werden kann,

daher fast gar keinen Werth hat.

Der Meynier'sche Apparat ersetzt die Schlämmgräben und die

Setzmaschinen, ohne deren Nachtheile zu haben, besonders bei Staubkohlen, deren

Aufbereitungskosten, mit Einschluß des Abganges, bis 2,25 Fr. für die Tonne

betragen. Jeder Schlämmgraben verbraucht täglich 60 Kubikmeter Wasser.

Der Ingenieur de Marsilly berechnet in seiner erwähnten

Abhandlung über die Aufbereitung der Steinkohlen in Belgien, die Aufbereitungskosten

der Staubkohlen zur Kohksfabrication, von denen das Hektoliter 0,80 Centimes kostet,

in Setzmaschinen und per

Tonne, wie folgt:

ArbeitslöhneGeneral- und

diverse KostenAbgang

0,510,120,83

1,46 Fr.

In manchen Fällen steigen diese Kosten bis 1,90 Fr., so daß man einen Durchschnitt zu

1,70 Fr. für 1 Tonne aufbereiteter Kohlen annehmen kann.

Wendet man Schlämmgräben zur Aufbereitung an, so sind die

Aufbereitungskosten für die Tonne, bei Kohlen von denen das Hektoliter 0,80 Fr.

kostet, die nachstehenden:

ArbeitslöhneGeneralkostenAbgang

0,660,140,45

2,25 Fr.

Bei Meynier's Kasten werden die unter dem untersten Rätter

oder Sieb weggenommenen Kohlen in den Aufschütter geworfen. Drei Arbeiter sind für

zwei und fünf für fünf Kästen hinreichend.

Die gewaschenen Kohlen werden, wenn sie aus der Maschine kommen, auf Wagen zu den

Verkohkungsöfen geschafft.

Die Triebkraft, welche 1 Pferdekraft auf einen Kasten beträgt, wird von der

Förder- oder Wasserhaltungs-Maschine entnommen, wenn der Aufbereitungsapparat in der

Nähe des Schachtes angebracht ist. Die Kosten auf 1 Tonne gewaschene Steinkohlen

sind die nachstehenden:

Drei

Arbeiter erhalten für 1400 Hektoliter 4,50 Fr.

oder für 1000 Kilogr. an

Arbeitslohn

0,040 Fr.

Generalkosten incl.

Schmiere

0,030 „

Abgang 7 Proc. (die Kohle zu 0,80 Fr.)

0,630 „

––––––––

Auf die Tonne gewaschene Kohle

0,700 Fr.

Setzmaschine.

Schlämmgraben.

Meynier's

Kasten.

Arbeitslöhne

0,60

0,66

0,040

Generalkosten

0,15

0,14

0,030

Abgang

0,95

1,45

0,630

––––––

1,70

––––––

––––––

2,25 ––––––

–––––– 0,70 ––––––

Auf die Tonne Kohks, bei einem Ausbringen von 66 Proc.

2,55 Fr.

3,35 Fr.

1,05 Fr.

––––––

––––––

––––––

Differenz auf 1 Tonne Kohks

1,50 Fr.

2,30 Fr.

Tafeln