| Titel: | Ueber ein neues Verfahren bei der Stearinkerzenfabrication, angewandt in der Fabrik von Jaillon, Moinier und Comp. zu la Villette bei Paris. Bericht von Hrn. Jacquelain. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. XI., S. 42 |

| Download: | XML |

XI.

Ueber ein neues Verfahren bei der

Stearinkerzenfabrication, angewandt in der Fabrik von Jaillon, Moinier und Comp. zu la Villette bei Paris.

Bericht von Hrn. Jacquelain.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1852, S. 320.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Jacquelain, über ein neues Verfahren bei der

Stearinkerzenfabrication.

Das Comité für Chemie hat mich beauftragt, der Société d'Encouragement über die Stearinkerzenfabrication

der HHrn. Jaillon, Moinier und Comp. Bericht zu erstatten, welche in ihrer Fabrik zu la Villette das

Verfahren befolgen, in die heiße Talgmischung schwefligsaures Gas zu leiten.

Insbesondere sollte ich ermitteln, ob in der genannten Fabrik dieses Verfahren

wirklich fortwährend angewandt wird, und welche Vortheile es gewährt. Nachdem ich

mich überzeugt hatte, daß ersteres der Fall ist, führte ich in der Fabrik zwei

vergleichende Versuche in großem Maaßstabe aus, um zu entscheiden, ob das

schwefligsaure Gas einen günstigen Einfluß beim Verseifungsproceß ausübt, sowohl

hinsichtlich der Quantität als der Qualität der erhaltenen Fettsäuren. Bei diesen

unter ganz gleichen Umständen durchgeführten Versuchen wurden jedesmal 500 Kilogr.

Talg von gleicher Beschaffenheit, theils unter Anwendung von schwefliger Säure,

theils nach dem gewöhnlichen Verfahren, auf Fettsäuren verarbeitet. Die Details

dieser Versuche sind im Folgenden zusammengestellt:

Textabbildung Bd. 126, S. 43

Versuch I. (Neues Verfahren.);

Versuch II. (Gewöhnliches Verfahren.); Für das Schmelzen; Talg aus dem

Schlachthause zu Paris, bestehend aus Hammel-, Kalbs- und

Rindertalg; Wasser; Einstündiges Einleiten von schwefligsaurem Gas, welches

entwickelt wurde aus Holzkohle und aus Schwefelsäure von 66° B.; Kalk;

Wasser zum Löschen; Schwefelsäure (Kammersäure) von 53° Baumé zur

Zersetzung; (Entsprechend 120,6 Kil. concentrirter Säure); Dauer der Verseifung;

Dauer der Zersetzung der Kalkseife; Dauer der mit den Fettsäuren vorgenommenen

Waschungen; Gesammtgewicht der erhaltenen Fettsäuren; Für das Schmelzen; Talg;

Wasser; Schwefelsäure von 53° B. zur Zersetzung (Entsprechend 134 Kil.

concentrirten Säure); Dauer der beiden mit den Fettsäuren vorgenommenen

Waschungen

Textabbildung Bd. 126, S. 44

Versuch III. (Neues Verfahren.);

Versuch IV. (Gewöhnliches Verfahren, aber mit gereinigter Schwefelsäure); Dieser

Versuch wurde in jeder Hinsicht so ausgeführt, wie Versuch I, bloß mit dem

Unterschied, daß nicht 75, sondern 71 Kil. Kalk angewandt wurden; Das

Gesammtgewicht der erhaltenen Fettsäuren war dasselbe wie beim Versuch I,

nämlich 484 Kil.; Für das Schmelzen; Talg; Wasser; Kalk; Schwefelsäure von

53° B., gereinigt durch schweflige Säure; (Entsprechend 134 Kil.

concentrirter Säure); Dauer der Verseifung, der Zersetzung der Kalkseife und der

Waschungen, wie bei den Versuchen I und II; Gesammtgewicht der erhaltenen

Fettsäuren

Die Ausbeute an Fettsäuren betrug also bei den Versuchen nach Moinier's Verfahren übereinstimmend 96,8 Proc. des angewandten Talgs,

während man nach dem gewöhnlichen Verfahren nicht über 92,3 Proc. erhält. Die

erstere Ausbeute wird auch in der Fabrik regelmäßig erzielt, seitdem sie die

Anwendung des schwefligsauren Gases während der Schmelzung des Talgs und bis zu

seiner gänzlichen Verseifung (die man Moignier und Boutigny verdankt) eingeführt hat, während bisher in den

Stearinkerzenfabriken nie mehr als 92 Kil. Fettsäuren von 100 Kil. Talg gewonnen

wurden.

Die Anwendung der schwefligen Säure wird in der Fabrik zu la Villette auf die Art

ausgeführt, daß man zuerst in den durch Einleiten von Wasserdampf auf 100° C.

erwärmten Talg eine Stunde lang schweflige Säure leitet,

dann die Kalkmilch zusetzt, und nun das Einleiten von schwefliger Säure in die

fortwährend auf 100° C. erhaltene Mischung noch wenigstens zwei Stunden lang fortsetzt. Nachdem erwiesen war, daß

dieses Verfahren auf die Ausbeute an Fettsäuren einen günstigen Einfluß hat, stellte

ich den Versuch IV an, um über die Wirkungsart der schwefligen Säure ins Klare zu

kommen. Bei demselben wurde die Operation ganz nach dem alten Verfahren ausgeführt,

mit dem einzigen Unterschiede, daß zur Zersetzung der Kalkseife nicht die käufliche

Schwefelsäure von 55° B., wie sie aus den Bleikammern kommt, angewandt wurde,

sondern man dieselbe vorher von der Salpetersäure, welche sie enthält, reinigte,

indem man sie bei ungefähr 90° C. eine hinreichende Menge schwefligsaures Gas

absorbiren ließ.In der gewöhnlichen Kammersäure von 53° B. fand Jacquelain bei der Analyse:Schwefelsäure 55Salpetersäure 12,5Wasser 32,5–––––100,0 Während beim Versuch IV alle übrigen Umstände dieselben waren, wie beim

Versuch II, erhielt man bei ersterm eine weit größere Ausbeute an Fettsäuren, und

sogar noch mehr als nach dem Moinier'schen Verfahren,

nämlich 97,8 Proc.Die bei diesem Versuche erhaltenen Fettsäuren enthielten zusammen 62,01 Proc.

Stearin- und Margarinsäure, nebst 37,99 Oleinsäure. Der Nutzen, welchen die schweflige Säure bei diesem Verfahren gewährt,

dürfte hiernach leicht zu erklären seyn. Bei der Behandlung des Talgs mit

schwefliger Säure (welche in Folge ihrer Bereitungsart mit Kohlensäure vermischt

ist) und mit Kalk, bilden sich, unter Abscheidung von Glycerin, stearinsaurer,

margarinsaurer und oleinsaurer und andererseits schwefligsaurer und kohlensaurer

Kalk. Bei der Zersetzung dieser Salze durch die nachher hinzukommende Schwefelsäure

wird auch die schweflige Säure wieder frei und diese zerstört nun die in der

Schwefelsäure enthaltene Salpeter- und Untersalpetersäure, und verhindert

folglich deren zersetzende Wirkung auf die Fettsäuren, zumal bei der Temperatur von

100° C., wodurch man bei dem neuen Verfahren um 5 Proc. mehr Fettsäuren

gewinnt.

Anstatt die schweflige Säure in die Talgmischung zu leiten, ist es offenbar

zweckmäßiger, die zur Zersetzung der Kalkseife dienende Schwefelsäure vorher mit

schwefliger Säure zu rein en, wie es beim Versuch IV geschah. Denn wenn Massen von

Kalkseife mit ungereinigter Schwefelsäure versetzt werden, welche den festen Körper

nicht sogleich auf allen Punkten angreifen kann, so kommen die ersten Portionen

freigewordener Fettsäuren mit überschüssiger Schwefelsäure in Berührung, und werden

daher zersetzt, bevor alle schweflige Säure abgeschieden wurde und Zeit hatte die

stickstoffhaltigen Säuren ganz zu zerstören. Deßwegen sind auch die rohen

Fettsäuren, welche man beim Versuch IV erhielt, weniger gefärbt, wie sowohl die nach

dem alten, als die nach dem Moinier'schen Verfahren

gewonnenen. Ueberdieß würde man bei dieser Abänderung des Verfahrens an Kalk und an

Schwefelsäure ersparen.

Beschreibung der Fabrication zu la Villette.

Die Verseifung des Talgs wird in einem rectangulären

Behälter von 10 Kubikmeter Inhalt vorgenommen, welcher aus gebrannten Steinen

hergestellt ist, die man mit Roman-Cement zusammenfügte; man gibt in

denselben 2000 Kil. Talg und 400 Liter Wasser, und leitet dann durch ein bleiernes

Rohr, dessen spiralförmiges, auf dem Boden des Behälters liegendes Ende mit kleinen

Löchern versehen ist, Wasserdampf hinein, um das Wasser zum Kochen zu erhitzen; man

erhält das Wasser dann eine Stunde lang im Kochen, während man zugleich einen

raschen Strom schwefliger Säure hineinleitet, die mittelst Schwefelsäure und Stücken

von Holzkohle bereitet wird. Nach Verlauf dieser Zeit fügt man nach und nach

Kalkmilch zu, welche aus 300 Kil. gebranntem Kalt und 1600 Litern Wasser

besteht.

Die anfangs milchige Mischung wird bald consistenter, dann schäumend und sehr

klebrig, worauf man sie beständig umrühren muß, um ein zu starkes Aufschäumen zu

verhüten. Hierauf wird die Kalkseife teigig, und ballt sich nachher zu kleinen

Körnern zusammen. Dieß geschieht nach ungefähr drei Stunden, worauf man mit dem

Einleiten von schwefligsaurem Gas aufhört, aber das Einleiten von Wasserdampf noch

fortsetzt, bis alle die kleinen, sehr hart gewordenen Stückchen Kalkseife einen

gleichförmigen körnigen Bruch zeigen. Die Dauer einer guten Verseifung beträgt immer

höchstens acht Stunden.

Nach beendigter Verseifung läßt man das glycerinhaltige Wasser durch einen Canal in

ein außerhalb der Fabrik befindliches großes Bassin ablaufen.

Um die Kalkseife zu zersetzen, übergießt man sie mit 600

Kilogr. Schwefelsäure von 53° Baumé, welche vorher mit 240 Litern

Wasser verdünnt wurde; man läßt mäßig Dampf einströmen, damit die Säure nicht zu

sehr abgeschwächt wird, und rührt stark um, damit sich die Seife gut zertheilt und

ihre Zersetzung an allen Punkten beginnt, bevor der Dampfstrahl in der flüssigen

Masse ein stürmisches Sieden veranlaßt hat. In drei Stunden ist die Zersetzung der

Seife beendigt, und man läßt dann die Masse zwei bis drei Stunden lang in Ruhe; der

pulverige schwefelsaure Kalk setzt sich ab, während die Fettsäuren auf der Lösung

von saurem schwefelsaurem Kalk schwimmen.

Um die Fettsäuren zu reinigen, nämlich zuerst von einem

kleinen Gehalt an schwefelsaurem Kalk zu befreien, schöpft man sie mit großen

Löffeln heraus in eine Rinne, welche sie in eine runde, nach oben sich schwach

verjüngende hölzerne Kufe von 15 Kubikmeter Inhalt leitet, die inwendig mit Blei

überzogen ist und bis zur Höhe von 20 Centimeter verdünnte Schwefelsäure von 4 bis

5° Baumé enthält. Auf dem Boden derselben liegt die Spirale eines

Bleirohrs, durch welche Wasserdampf geleitet wird, der in zwei Stunden die

schwefelsäurehaltige Flüssigkeit auf 100° C. erhitzt. Durch ein zweites Rohr

läßt man dann vierzig Minuten lang Dampf einströmen, um eine innigere Vermischung

des Wassers mit den Fettsäuren zu bewirken.

Nach vierstündiger Ruhe treibt man mittelst einer hydrobalistischen Pumpe die

Fettsäuren in einen stationären Heber hinauf, aus welchem sie in eine zweite Kufe

ablaufen, worin ein erstes Waschen mit Wasser ebenso vorgenommen wird, wie vorher

das Waschen mit Säure.

Aus der zweiten Kufe gelangen die Fettsäuren in eine dritte, worin sie ein zweitesmal

mit Wasser gewaschen werden. Nachdem sie sich darin wieder gehörig abgesondert

haben, schafft sie eine Pumpe in einen hölzernen mit Blei ausgefütterten Trog, in

dessen Boden bleierne Röhren angebracht sind, welche durch hölzerne Stöpsel von oben

her geschlossen werden können. Durch diese verschiedenen Röhren fließen die

Fettsäuren in die obere Reihe der eisenblechernen (bisweilen emaillirten) Formen,

welche die Gestalt flacher vierseitiger Schalen haben und in parallelen Reihen auf

den Querstäben eines großen Gestells angebracht sind. Da jede Form an der einen

Seite vier in einer horizontalen Linie stehende Löcher hat, und die verschiedenen

Formenreihen abwechselnd zur Rechten und zur Linken des Gestells etwas vorstehen, so

muß die Fettsäuremasse aus den Formen einer Reihe in die der nächst unteren fließen,

so daß sich nach und nach alle Formen bis zu der in ihrer Seitenwand angebrachten

Löcherreihe mit Fettsäuren füllen.

Zwölf Stunden nach dem Erkalten der Fettsäuren, im Winter, und vierundzwanzig Stunden

darnach, im Sommer, werden die Brode in Säcke von Wollenzeug (tissu malfil) gethan; man bringt jedesmal 224 derselben auf die Platte

einer gewöhnlichen hydraulischen Presse, wobei abtheilungsweise 58 Eisenbleche

zwischengelegt werden.

Das Beschicken, Auspressen und Entleeren erheischen drei Stunden. Die kalt

ausgepreßte Oleinsäure fließt in ein Reservoir, aus welchem sie eine Pumpe durch

Röhren in den Filtrirsaal treibt, auf Filter von Wollenzeug (malfil), die auf blechernen Kesseln oder hölzernen Kufen befestigt sind.

Die gesammelte Stearinsäure kommt wieder in die Kufe zum Waschen mit verdünnter

Schwefelsäure; die Oleinsäure wird als solche verkauft oder in Natronseife

verwandelt.

Man sucht ein zu rasches Erkalten der Fettsäuren in den Formen zu vermeiden, weil

dabei verworrene Krystalle entstehen, aus welchen sich die Oleinsäure nur durch ein

sehr starkes und lange fortgesetztes Pressen absondern läßt, wogegen ihre

Abscheidung leicht von statten geht, wenn durch langsame Krystallisation Gruppen

nadelförmiger Krystalle entstanden.

Jeder beim kalten Pressen erhaltene Fettsäurekuchen wird in ein starkes Haartuch

geschlagen und kommt dann zwischen zwei (durch Dampf heizbare) Gußeisenplatten in

eine Presse mit liegendem Kolben. Während des Einleitens von Wasserdampf in die

Eisenplatten wird der Preßkasten mit einer geölten Decke zugedeckt; nachdem die

Temperatur der Eisenplatten bis 70° C. gestiegen ist, werden die

Fettsäurekuchen eingesetzt; die Temperatur erniedrigt sich dann langsam auf

45° C. und sinkt nach dem Pressen auf 35 oder 30° C.

Dieses warme Pressen, welches mit dem Einsetzen und Entleeren eine Stunde dauert,

liefert eine Oleinsäure, welche sehr reich an Stearin- und Margarinsäure ist; sie wird daher in

einer besondern Kufe gesammelt, und dann zusammen mit neuen Fettsäuren zuerst dem

Waschen mit Schwefelsäure, darauf mit Wasser, und endlich dem Pressen unterzogen.

Die bei dem warmen Pressen gewonnene Stearinsäure wird von Arbeitern nach ihrer

Weiße und Durchsichtigkeit in drei oder vier Sorten (l'extra,

la première, la seconde und la

troisième qualité) geschieden. Nach dem Sortiren kommt die

Stearinsäure in das Reinigungslocal, zum Reinigen und

Klären, welches mit jeder Sorte besonders vorgenommen wird. Dazu dienen

zehn kleine Kufen von Holz, welche 1000 Kilogr. fassen und mit bleiernen

Schlangenröhren zur Circulation des Wasserdampfs (welcher sich darin verdichtet ohne

auszuströmen) versehen sind. Vier Paare dieser Kufen dienen zur Behandlung der vier

Sorten von Stearinsäure; die neunte Kufe wird zum Schmelzen der Rückstände, und die

zehnte zum Schmelzen des von den Kerzen abgeschnittenen Gießkopfs benutzt.

Das Reinigen wird mit den vier Sorten von Stearinsäure in gleicher Weise ausgeführt;

man bringt zuerst in eine der Kufen schwefelsäurehaltiges Wasser von 2 bis 3°

Baumé, so daß dasselbe 15 Centimeter hoch steht, und fügt dann die

Stearinsäure hinzu; man läßt nun das saure Wasser eine Stunde lang steden, worauf

man das Gemisch eine halbe Stunde lang sich absetzen läßt. Hierauf schöpft man die

Stearinsäure mittelst eines weißblechernen Gefäßes in die andere Kufe, in welche man

vorher 10 Centimet. hoch reines Wasser gebracht hat. Sobald dieses Wasser zum Sieden

gelangt ist, fügt man für die 1000 Kilogr. Stearinsäure das Weiße von 22 Eiern

hinzu, welches vorher mit wenig Wasser zu Schaum geschlagen wurde; die durch das

Sieden veranlaßte stürmische Bewegung vertheilt das Eiweiß in der ganzen

Stearinsäuremasse; nachdem das Eiweiß geronnen ist, läßt man erkalten, damit die

Körper welche schwerer als Wasser sind, sich am Boden der Kufe absetzen, während das

Eiweiß auf der klar gewordenen Stearinsäure schwimmt. Man sammelt dann den Schaum

auf einer Blechtafel mit aufgebogenen Rändern und bringt die Stearinsäure in

blechernen Eimern in das Local wo das Gießen der Kerzen vorgenommen wird.

Im Gießlocal wird die Stearinsäure von zwei Frauen mit

Rührern, die im Kreise herumgeführt werden, umgerührt, um die Bildung von Klumpen zu

verhindern und sie langsam auf 40° C. abzukühlen, während andererseits die

Gießformen bis auf 50° C. erwärmt werden, nämlich in einem besondern Raume,

worin weite gußeiserne Röhren liegen, durch welche gebrauchter Wasserdampf nebst warmem

Condensationswasser circulirt.

Eine der Frauen behandelt in angegebener Weise die erste und zweite, die andere die

dritte und vierte Sorte.Für Kerzen dritter Sorte, welche die Fabrik seit einiger Zeit anfertigen

läßt, preßt man die Kuchen etwas weniger stark. Die Stearinsäure fällt dann

etwas weniger weiß aus, aber die Oleinsäure, welche ihr die Farbe ertheilt,

wird hierbei als Kerzenmaterial höher verwerthet. Diese Störung der Krystallisation hat zum Zweck, die Stearinsäure homogener

zu machen, so daß sie gegen den Stoß einen größeren Widerstand darbietet; sie

erlangt dadurch auch eine weißere Farbe. Da das Gießen nothwendig bei der Temperatur

von 40° C. (32° R.) vorgenommen werden muß, so hält man die Formen mit

den eingelegten Ringen und eingezogenen Dochten in mehr als hinreichender Anzahl

vorräthig. Um die Dochte vorzubereiten, taucht man sie 24

Stunden lang in eine Auflösung von Boraxsäure, welche auf 50° C. (40°

R.) erwärmt ist und 2 1/2 Grade an Baumé's Aräometer zeigt, windet sie dann

schnell aus und läßt sie in einem warmen Local zum Trocknen, aus welchem man sie

erst dann entfernt, wenn sie auf Spulen gewickelt und in die Formen gezogen werden

sollen.

Um die Arbeit zu beschleunigen, sind die Gießformen in drei Abtheilungen neben

einander auf einem Gestell angebracht, welches mittelst Rädern auf einer Eisenbahn

lauft. Jede Abtheilung besteht aus einem länglich-vierseitigen Eingußkasten

(porte-moule) von 4 1/2 Centimeter Höhe und

aus 39 Formen, die an dem Boden desselben angeschraubt sind. Der Eingußkasten faßt

soviel Stearinsäure, daß das Gewicht und langsame Erkalten derselben die Bildung von

Höhlungen in einzelnen Kerzen verhütet. Die Legirung für Eingußkasten und Formen

besteht aus 2 Theilen Zinn und 1 Theil Blei.

Sogleich nach dem Gießen der Stearinsäure setzt man die sogenannten Handhaben in die

Kästen ein; es sind dieß Streifen von verzinntem Eisenblech, welche beim Erstarren

der Stearinsäure von derselben festgehalten werden, so daß man nach deren

vollständigem Erkalten durch Anfassen der vorstehenden Theile dieser Streifen den im

Kasten befindlichen Gießkopf zum dritten Theil herausheben kann. Nach vollständigem

Erkalten zieht ein Kind die Pincetten von verzinntem Eisendraht weg, welche das

untere Ende jedes Dochtes angespannt erhalten, und schneidet dann den überschüssigen

Docht ab. Hierauf werden

die Kerzen aus den Formen genommen, und an der Basis dicht an den Ringen, die das

eine Ende des Dochtes hielten, mit einem Messer abgeschnitten, somit von diesen

Ringen und von dem Gießkopfe getrennt. Das Erkalten in den Formen erheischt

beiläufig vier Stunden Zeit.

Die Kerzen werden nun auf eine geneigte Tafel gelegt, von welcher sie ein endloses,

durch Querstäbe gespanntes Tuch aufnimmt und dem Bleichplatz zuführt. Um die Kerzen

der Luft auszusetzen, damit sie durch den abwechselnden Einfluß der Sonnenstrahlen

und des Thaues gebleicht werden, dient ein tischartiges Gestell, welches zwei Gewebe

von Bleidraht enthält, deren jedes eine horizontale Fläche bildet, welche wenigstens

um die halbe Höhe der Kerzen von einander entfernt sind; die Maschen des oberen

Gewebes sind so weit, daß durch jede Masche eine Kerze gesteckt werden kann, dagegen

sind die Maschen des unteren Gewebes kleiner. Die Kerzen werden Stück für Stück, mit

ihrer Spitze nach oben, durch die Maschen des oberen Gewebes gesteckt und ruhen

dann, vertical stehend, mit ihren Fußenden auf dem unteren Gewebe. So bleiben sie,

je nach der Jahreszeit, mehr oder weniger lange Zeit der Luft ausgesetzt.

Nach dem Bleichen werden die Kerzen mit einer Maschine an ihrem Fußende beschnitten,

um ihnen die erforderliche Länge zu ertheilen. Hierauf taucht man sie in eine

schwach alkalische Flüssigkeit (eine Potaschelösung von 1° Baumé),

reibt sie in derselben gelinde ab, spült sie dann in Wasser, reibt sie wieder mit

einem Stück Leinewand, trocknet sie hierauf mit einem feinen Tuche ab, und

unterwirft sie endlich dem Glätten oder Poliren. Dieß geschieht in einer Maschine,

worin die Kerzen zwischen zwei mit Flanell überzogenen Flächen ihrer Länge nach

gerieben werden, während sie sich selbst langsam um ihre Achse drehen; nach vierzehn

Umdrehungen um sich selbst, sind sie in der Regel gut polirt. Die Kerzen, deren

Poliren nicht gelungen ist, was selten vorkommt, werden von Hand mit Flanell

nachpolirt. Nachdem noch die stellenweise gefärbt gebliebenen Kerzen ausgeschossen

wurden, schreitet man zum Verpacken.

Verwendung der Rückstände. – Nach der Zersetzung

der Kalkseife und dem Abziehen der Fettsäuren bleibt in der Kufe über dem

Niederschlag von schwefelsaurem Kalk eine saure Flüssigkeit stehen. Dieses

schwefelsaure Wasser bringt man sammt dem Niederschlag in conische Kufen von so

enger Oeffnung, daß der Rest der Fettsäuren sich auf der Oberfläche ansammeln

kann; man gibt letztere dann in die Kufe zum Waschen einer neu bereiteten Portion

Fettsäuren. Das so gereinigte schwefelsaure Wasser wird bei einer wieder

vorzunehmenden Zersetzung von Kalkseife verwendet, wodurch man eine gewisse Menge

Schwefelsäure von 53° B. erspart.

Den aus schwefelsaurem Kalk bestehenden Niederschlag bringt man in eine große Grube,

damit er sich setzt, um noch die Fettsäuren abzuziehen, welche sich über dem sauren

Wasser ansammeln. Dieser schwefelsaure Kalk wird hierauf mehrmals in kleinen Fässern

mit kaltem Wasser angerührt, um noch den Rest der Fettsäuren als eine auf dem Wasser

schwimmende schwammige und grauliche Masse sammeln zu können.

Hinsichtlich des Waschens der Fettsäuren, wovon ich oben gesprochen habe, muß ich

beifügen, daß das Wasser der drei Kufen, jedesmal nach acht Tagen, wo es zuviel

sauren schwefelsauren Kalk enthält, durch kaltes Wasser ersetzt wird, das die

Schichte von Fettsäuren erstarren macht, welche unten durch kohlige Substanzen

gebräunt ist, und die man daher beim täglichen Abziehen zurückzulassen pflegt. Man

schabt die erstarrten Fettsäuren unten ab, um sie hernach in die Waschkufe mit

Schwefelsäure zu bringen; das schwarze Schabsel und die erwähnten graulichen

Substanzen werden zusammen besonders gereinigt, zuerst mit schwefelsaurem und dann

mit gewöhnlichem Wasser.

Da es unmöglich ist, aus den Kufen zum Reinigen und Klären alle Stearinsäure zu

beseitigen, ohne daß sie durch mitgezogene fremdartige Substanzen verunreinigt

würde, so schmilzt man die in der ersten Kufe gebliebene Stearinsäure mit neuem

Material um; die Schicht der zweiten Kufe versetzt man mit den Gießköpfen der Kerzen

und sämmtlicher Stearinsäure welche vorher mit schwachem Sauerwasser gereinigt

wurde.

Wenn die Stearinsäure durch etwas Eisenoxyd verunreinigt ist, was höchstens zehnmal

im Jahre sich einstellen wird, setzt man in der Klärkufe beiläufig 400 Gramme

Oxalsäure auf 1000 Kilogr. Fettsäuren zu.

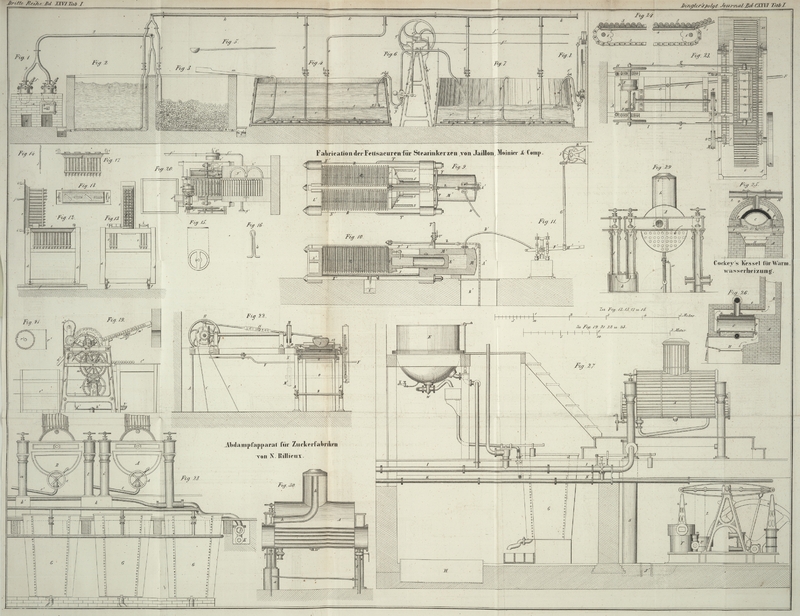

Erklärung der Abbildungen.

Verseifung. – Fig. 1 ist der Aufriß des

Apparats zur Entwickelung des schwefligsauren Gases. a

Ofen aus Backsteinen, mit einer einzigen Feuerung, welche mit einer Thür b geschlossen wird. c

Aschenfall. d ein Raum für die Steinkohlen. e, e' zwei gußeiserne Retorten, cylindrisch, mit

abgerundetem Boden und aufgeschraubtem Deckel. f, f

Oeffnungen mit langem Hals, welche luftdicht verschließbar sind und zum Einbringen

der Holzkohlenstücke und der Schwefelsäure dienen. g, g

bleierne Röhren um die schweflige Säure in die Verseifungskufen zu leiten.

Fig. 2, Kufe

mit dem Talg, welcher unter dem gleichzeitigen Einfluß von schwefliger Säure und

ausströmendem Wasserdampf verseift werden soll.

Zersetzung der Kalkseife. – Fig. 3, Kufe welche die

Kalkseife in kleinen Stücken enthält. h Abzug des

glycerinhaltigen Wassers in den Canal i. k

Haupt-Dampfleitungsrohr. l, l' Leitungsröhren für

den in die Flüssigkeit strömenden Dampf. m hölzerne

Rinne um die Fettsäuren in die Kufe 4 zu leiten, indem man sie mit dem langstieligen

Löffel Fig. 5

herausschöpft.

Waschen mit Säure. – Fig. 4, hölzerne, inwendig

mit Blei überzogene Kufe, worin man die Fettsäuren mit Säure wascht. o Rohr für den ausströmenden Dampf. p Rohr für die Circulation des nicht ausströmenden

Dampfs, dessen Condensationswasser durch das Rohr q

abzieht. r Schicht sauren Wassers. s Zone von kohligen organischen Materien. t Fettsäureschicht. u

kupfernes Heberrohr, unten in eine Brause endigend, welche auf die ebene kupferne

Scheibe v gelöthet ist, die das Uebersteigen der

kohligen Substanzen durch den Heber verhindert. x

Lufthahn. y Hahn zum Auslassen der Fettsäuren welche den

Heber verstopfen.

Fig. 6,

hydrobalistische Pumpe, um die Fettsäuren in die Kufe Fig. 7 zu schaffen. a' ist das eiserne Gestell derselben; b' die Treibstange, welcher die Bewegung von der Achse

d' aus mittelst eines Krummzapfens und der Stange

c' mitgetheilt wird. f',

f' Riemen der die Achse mittelst der festen Rolle e' in Bewegung setzt. g' Schwungrad. h' Riemenführer.

Waschen mit Wasser. – Fig. 7. Die eine der zwei

hölzernen Kufen, welche zum Waschen der Fettsäuren mit Wasser dienen, ist derjenigen

Fig. 4

ganz ähnlich; o' Leitungsrohr für den ausströmenden

Dampf. p' Rohr für die Circulation des nicht

ausströmenden Dampfs, dessen Condensationswasser durch die Röhre q' abzieht. r' Schicht des

reinen Wassers. s' Zone der verkohlten organischen

Substanzen. t' Fettsäureschicht. u' Heberrohr, mit zwei Hähnen x' und y' versehen.

Fig. 8. Pumpe

zum Ueberziehen der Fettsäuren; u' ist ihr Heberrohr mit

seiner Scheibe v' und seinen Hähnen x' y'. z ist das Rohr worin die Fettsäuren

aufsteigen.

Warmes Pressen der Fettsäuren. – Die hierzu

dienende horizontale hydraulische Presse, mit den Fettsäurekuchen beschickt, zeigt

Fig. 9 im

Grundriß, Fig.

10 im verticalen Längendurchschnitt. Q sind

die im Haartuch eingeschlagenen, zwischen zwei Eisenplatten R befindlichen Fettsäurekuchen. S mit Löchern

versehene Röhren, um die Presse mittelst freien Dampfs zu erhitzen. T Leitungsröhren für den Dampf. U Zulaßhahn für den Dampf, welchen man beliebig absperren kann. V Boden der Presse; er besteht aus zwei gegen den

Mittelpunkt schwach geneigten Platten, um das Abziehen der Oleinsäure und des nicht

condensirten Dampfs zu befördern. X Abzug, durch welchen

die ausgepreßte Oleinsäure und der Dampf in das Reservoir Y gelangen; jene wird nach dem Erkalten aus demselben mittelst einer Pumpe

gezogen. Die horizontale Stange Z ist mit einer

Gelenkkette verbunden, woran ein schweres Gewicht hängt; sie dient zum Zurückführen

der Preßplatte C' nach beendigtem Pressen.

B' Grube, worin sich das Gegengewicht der Preßplatte C' befindet. D' Rohr für das

Wasser, welches auf den Kolben drückt. L' Deckplatte der

Presse, auf welche der Druck ausgeübt wird; sie ist durch vier eiserne Stangen N' mit dem Cylinder M'

verbunden, in welchem das Wasser comprimirt wird. O'

Sicherheitsventil.

Fig. 11,

gewöhnliche hydraulische Presse, welche mit dem Motor der Fabrik verbunden ist. F' Hebel der Pumpe. G'

Zwischenstange, welche mittelst des Stifts H' nach

Belieben angebracht werden kann. l' Kurbel, welche der

Pumpe die Bewegung mittheilt. J' Rolle, über welche der

Riemen K' geht.

Formen der Kerzen. – Fig. 12 Vorderansicht

einer Form, wenn sie auf die Seite gestellt ist, um die Dochte einziehen zu können.

Fig. 13

dieselbe Form, von der Seite des Eimers gesehen. Fig. 14 Haken mit

hölzernem Griff zum Einziehen der Dochte. Fig. 15 Ansichten eines

Ringes von Weißblech, um das Fußende des Dochtes zurückzuhalten und zu centriren.

Fig. 16

Pincette von verzinntem Eisendraht, um das Kopfende des Dochts festzuhalten.

Fig. 17

Vorderansicht einer mit Stearinsäure gefüllten Form, die mit Handhaben versehen ist,

um das Herausziehen der Kerzen zu erleichtern. Fig. 18 horizontale

Ansicht derselben Form, nachdem die Handhaben in verschiedenen Stellungen angebracht

wurden, um die Qualität der gegossenen Kerzen zu bezeichnen.

Fig. 12, d, hölzerner Wagen mit vier Rädern, auf einer Eisenbahn

f beweglich; auf ihm sind drei Abtheilungen von

Gießformen e, e, e, Fig. 13, angebracht. Jede

Abtheilung kann um eine Achse g gedreht werden, wozu man

sie an der Handhabe i anfaßt. Fig. 14, j, Haken zum Einziehen der Dochte. Fig. 16, k, Pincette aus verzinntem Draht, um das eine Ende des

Dochtes festzuhalten; das andere mit einem Knoten versehene Ende geht durch das Loch

l in dem Stege des Ringes Fig. 15.

Beschneiden der Kerzen. – In Fig. 19 ist die dazu

dienende Maschine in der Seitenansicht und in Fig. 20 in der Ansicht

von oben dargestellt. Fig. 21, Ansichten der

Kreissäge zum Beschneiden der Kerzen.

b' gußeisernes Gestell. c'

Riemen, welcher die Maschine in Bewegung setzt. d' die

lose, e' die feste Riemenscheibe. f' Riemenführer, welcher mittelst des Fußtritts g' um den festen Punkt h' in einer

horizontalen Ebene beweglich ist. i' die Welle, von

welcher aus die Bewegung auf die übrigen Theile der Maschine übertragen wird;

zunächst wird von ihr aus durch ein System von verzahnten Rädern j', k', l', m', n', o', p' das kleine Rad q' in Bewegung gesetzt, welches die Bewegung der

Kreissäge r' mittheilt. Ferner setzt sie durch

Vermittelung zweier conischen Räder eine verticale Welle in Bewegung, die am oberen

Ende eine endlose Schraube trägt. Letztere wirkt auf das Rad s' und setzt dadurch die horizontale Welle t'

in Drehung. Diese trägt zwei Räder oder durchbrochene Scheiben r, welche am Umfange mit halbkreisförmigen, dem

Querschnitt der Kerzen entsprechenden Ausschnitten versehen sind. Die auf die

geneigte Tafel gelegten Kerzen legen sich bei der Bewegung der Maschine in diese

Ausschnitte und werden dann durch die Bewegung der Scheiben r der Kreissäge r' zugeführt, welche von dem

Fuße jeder Kerze ein Stück abschneidet. Damit die Kerzen gleiche Länge erhalten,

werden sie auf die geneigte Tafel so aufgelegt, daß sie mit ihren Kopfenden die

verticale Fläche y' berühren. Diese Fläche kann mittelst

der Schraube x' verstellt und dem Punkte z' näher oder ferner gerückt werden, wodurch man es in

seiner Gewalt hat, Kerzen verschiedener Länge auf der Maschine zu bearbeiten. a'', b'' sind zwei Rollen, über welchen ein endloser

Streifen von geköpertem Zeuge geht, um die Kerzen zurückzuhalten und zu leiten. Nach

dem Beschneiden gleiten die Kerzen auf eine krummlinige geneigte Fläche, welche sie

der Tafel c'' zuführt. Die von den Kerzen

abgeschnittenen Stücke fallen, von den Scheiben f''

geleitet, in die blecherne Rinne d'', und von da in

einen untergestellten Behälter e''.

Poliren der Kerzen. – Die hierzu dienende Maschine

ist Fig. 22

im Verticaldurchschnitt und Fig. 23 im Grundriß

dargestellt.

A Gestell der Maschine, B

Querstangen desselben; C Riemen und D Riemenscheibe, durch welche die Maschine in Bewegung

gesetzt wird; E lose Riemenscheibe, F Riemenführer. Die durch den Riemen zunächst in

Umdrehung gesetzte Welle G trägt zwei Schwungräder H, welche zugleich als Krummzapfen wirken, indem sie die

excentrisch an ihnen befestigten Stangen I in eine

hin- und hergehende Bewegung setzen. Das andere Ende jeder dieser Stangen ist

an dem Reiber J befestigt. Dieser Reiber besteht aus

einem Stück Holz, welches so ziemlich die Gestalt eines in der Achse

durchschnittenen Cylinders hat, und an der unteren Seite mit mehreren Lagen Tuch und

Flanell überzogen ist, die an der oberen Seite durch Schnüre befestigt sind. Die

Welle G setzt ferner mittelst der Räder K und L die Welle L' in Bewegung, von welcher mittelst der Scheiben M und M' und des Riemens N die Bewegung der Achse O

mitgetheilt wird. Auf letzterer ist ein kleines Rad P

aufgezogen, welches in das größere Rad Q eingreift und

dadurch die Achse O' in Drehung setzt. Diese Achse,

sowie eine andere, ihr im Gestell an der rechten Seite parallel gegenüber liegende,

tragen jede ein Paar kleine Räder oder mit Ausschnitten versehene Scheiben 1,1,

durch welche zwei Gelenkketten 2,2, die durch runde eiserne Querstäbe 3,3 verbunden

sind, in Bewegung gesetzt werden. Diese Ketten mit den Querstäben (in Fig. 24 im

Längendurchschnitt, mit Weglassung des mittleren Theiles dargestellt) wirken wie ein

endloses Tuch, sie nehmen nämlich die Kerzen, welche man auf die geneigte Tafel 5

gelegt hat, auf, indem jedesmal eine Kerze sich zwischen zwei Stäbe legt. Die Kerzen

werden folglich an der oberen Seite dieses endlosen Bandes mit fortgenommen, wobei

sie von einer Tafel 4, die mit Flanell überzogen ist, getragen werden und auf

derselben sich umwälzen. Während sie so in einer horizontalen Ebene sich

fortbewegen, unterliegen sie der Wirkung des Reibers J.

Am linken Ende des endlosen Bandes angekommen, gelangen die Kerzen auf die Tafel 6,

von welcher man sie mit der Hand wegnimmt. 7 ist eine Leiste, die dazu dient, die

Fußenden der Kerzen in einer geraden Linie zu erhalten. Sie ist mittelst der

Schienen 8 befestigt. Diese Schienen sind nämlich mit Schlitzen 9 versehen, durch

welche Schrauben 10 gehen, mittelst deren die Schienen am Gestell der Maschine

befestigt werden können. Die Schlitze gestatten, der Leiste 7 für Kerzen

verschiedener Länge eine verschiedene Lage zu geben, in welchem Falle dann auch,

durch Umstecken der mit Schraubenmuttern versehenen Bolzen 11, die Länge der Stangen

I, I

verändert wird. 12 ist

eine andere Leiste für die Kopfenden der Kerzen. 13 sind eine Art Kissen von

conischer Form; sie bestehen aus Flanell und nehmen die Enden der Kerzen auf, welche

sie fortziehen.

Tafeln