| Titel: | Verbesserungen in der Verwandlung der Steinkohlen in Kohks mit Gewinnung des Leuchtgases als Nebenproduct, welche sich Alfred Vincent Newton in London, am 27. Mai 1851 als Mittheilung patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. XIX., S. 96 |

| Download: | XML |

XIX.

Verbesserungen in der Verwandlung der Steinkohlen

in Kohks mit Gewinnung des Leuchtgases als Nebenproduct, welche sich Alfred Vincent Newton in

London, am 27. Mai 1851 als Mittheilung

patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1852, S.

17.

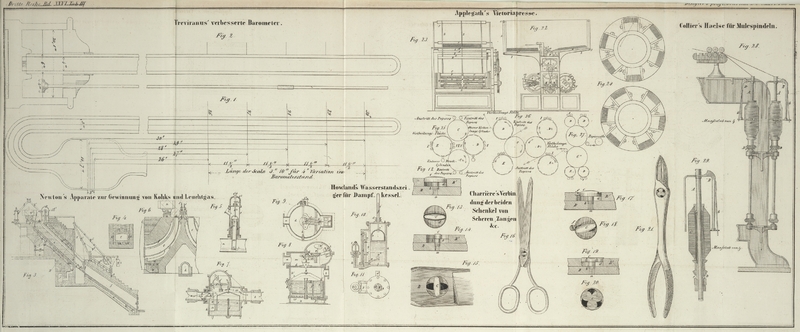

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Newton's Verbesserungen in der Leuchtgasbereitung und in der

Verwandlung der Steinkohlen in Kohks.

Dieses Patent, welches gewisse Verbesserungen der den HHrn. Pauwels und Dubochet am 23. April 1850

patentirten Apparate und VerfahrungsartenMitgetheilt im polytechn. Journal Bd. CXXV

S. 94. umfaßt, betrifft erstens die Gewinnung von Leuchtgas aus Steinkohlen, so daß

dabei eine für Schmelzprocesse und für die Dampferzeugung in Locomotiven geeignete

Qualität Kohks erzeugt wird, die Bildung bituminöser Oele und somit Verlust an

Leuchtgas aber verhütet wird; zweitens das Verfahren um die Strömung des Gases in

den unterirdischen Leitungsröhren zu reguliren, oder das Gas dem Consumenten unter

einem gleichmäßigeren Druck zuzuführen.

Fig. 3 stellt

den Apparat, worauf sich der erste Theil der Erfindung bezieht, im

Verticaldurchschnitt, Fig. 4 im Durchschnitt

nach der Linie 1, 2 in Fig. 3 dar. Derselbe kann

entweder mit oder ohne Gasextractor in Betrieb Gesetzt werden, je nachdem das Gas

für Beleuchtungszwecke gesammelt, oder beim Proceß der Kohksbereitung als Brennstoff

benützt werden soll. Das Eigenthümliche dieses Apparates besteht darin, daß er die

Kohle in großen Massen zu behandeln und ohne Berührung mit der Luft in Kohks zu

verwandeln, ferner daß er einen ununterbrochenen Betrieb gestattet, indem die Kohks

jedesmal aus dem Ofen genommen werden, während derselbe gleichzeitig mit einer neuen

Kohlenladung beschickt wird; daß er ein kohlenstoffhaltigeres Gas als gewöhnlich liefert, daß der

Apparat wegen der gleichzeitigen Beschickung und Entleerung auf einer höheren

Temperatur erhalten, ferner daß ein Theil des Gases als Brennmaterial zum Behuf der

Destillation der Kohle verwendet werden kann; endlich, daß er eine möglichst

vollständige Nutzbarmachung des Wärmestoffs gestattet.

Zur Erzielung dieser Resultate sind vor allem zwei Kammern nöthig, welche so an

einander stoßen, daß die erste Kammer ihren Inhalt leicht und in einer Masse beinahe

augenblicklich in die zweite entleeren kann; ferner daß die Wärme mit Hülfe einer

eigenthümlichen Anordnung von Canälen in geeignete Circulation Gesetzt wird. Dieser

Apparat ist mit einer oder mehreren Feuerstellen versehen, und mit Hülfe zweckmäßig

angeordneter Register können die Verbrennungsproducte einer oder mehrerer

Feuerstellen, ehe sie in den Schornstein gelangen, der Reihe nach, oder gleichzeitig

in irgend eine Anzahl Apparate geleitet werden. Nähe bei den Feuerstellen befindet

sich die Kammer, worin die Destillation der Kohle vor sich geht, die daher

„Destillirkammer“ genannt wird. Diese Kammer hat oben eine

Oeffnung zur Aufnahme der Füllung, und ist mit Canälen umgeben, durch welche die

Wärme circulirt. Sie ist in ihrer Längenrichtung gekrümmt, und zwar in einem Grade,

wie es die Beschickung der Kohlen und ihre Entleerung als Kohks verlangt. Die

Krümmung muß an allen Stellen den gleichen Querschnitt haben, damit die Kohksmasse

frei entleert werden kann; oben sollte sie steiler seyn als unten. An dem unteren

Ende der Destillirkammer befindet sich die sogenannte

„Kühlkammer“ welche den Zweck hat, die Kohks von den

ersteren in Empfang zu nehmen und abzukühlen. Beide Kammern stehen durch Thüren mit

einander in Verbindung, welche mit Hülfe eines Krahns oder einer sonstigen

geeigneten mechanischen Vorrichtung geöffnet oder geschlossen werden. Die Kühlkammer

wird mittelst außen angebrachter Canäle mit Luft versehen und besitzt an ihrem

unteren Ende eine Thür, durch welche die Kohks herausgezogen werden.

a, Fig. 3, ist die

Feuerstelle; b der Aschenfall; c die Destillirkammer; d der Deckel, welcher

die obere Oeffnung derselben verschließt; e die Thür zum

Verschließen der unteren Oeffnung der Destillirkammer; f

die Kühlkammer; g der Deckel für die obere Oeffnung

dieser Kammer; g¹ ein an der geneigten Ebene

angebrachtes mit einer Klappe g² versehenes

Gestell; h der Deckel für die untere Oeffnung der

Kühlkammer; i die Decke des Ofens; i¹ die Kuppel zur Vertheilung der Wärme; i² Circulationscanäle für die Wärme; i³ Canäle, durch welche die Wärme und die nicht

brennbaren Gase entweichen; j ein horizontaler Canal;

k, k Canäle zur Ventilation der Kühlkammer; l der Schornstein zur Extraction des Gases, verbunden

mit den Röhren l¹; n

die mit einem hydraulischen Ventil versehene Hauptröhre (diese Anordnung ist in Fig. 5 in einem

vergrößerten Durchschnitte dargestellt); o ein mit

Deckel o¹ versehener Schornstein, welcher das Gas

nach der Feuerstelle oder direct nach dem Schornstein j

leitet; p eine Röhre zur Verbindung der Schornsteine l und o: q eine Eisenbahn,

auf welcher ein Kippwagen q¹ läuft; q² eine tiefer gelegene Eisenbahn, welche einen

beweglichen Krahn q³ aufnimmt, der mit einem

Gegengewicht q⁴ und Ketten q⁵ zum Oeffnen und Schließen der Deckel e,

g versehen ist. Die Destillirkammer c wird von

der Feuerstelle a aus geheizt und mittelst des

Kippwagens q mit Kohlen beschickt. Ehe das letztere

geschieht, muß die untere Oeffnung durch den Deckel e

geschlossen werden. Die gasförmigen Producte gelangen durch den Schornstein l und die Röhren l¹

nach der Hauptröhre n.

Wenn die in der Destillirkammer enthaltene Kohle sich in Kohks verwandelt hat, so

wird die ganze brennende Masse in die Kühlkammer f

geschafft. Zu diesem Zweck zieht man mit Hülfe des beweglichen Krahns q³ den unteren Deckel e der Destillirkammer und den obern g der

Kühlkammer gleichzeitig hinweg, worauf die Masse durch ihr eigenes Gewicht aus der

einen Kammer in die andere herabsinkt. Die Deckel werden hierauf wieder eingefügt

und sorgfältig mit Lehm verstrichen. Zur Erleichterung der letzteren Operation läßt

man die geneigte Unterlage g² zwischen beiden

Deckeln herab.

Die für Beleuchtungszwecke nicht dienlichen Gase können nach jeder Operation durch

die Canäle i³ in den Ofen a geleitet werden. Sollen die Gase überhaupt nicht zur Beleuchtung

verwendet werden, so benützt man sie als Brennmaterial für die Kohksbereitung. Die

für die Verbrennung des Gases nöthige Luft wird durch geeignete Canäle zugeführt;

die Feuerstelle a ist in diesem Falle kleiner und wird

nur mit Kohlenklein beschickt.

Beim Füllen und Entleeren der Destillirkammer ist es nothwendig, daß dieselbe von dem

Gasextractor abgesperrt werde, um jede Vermischung der Luft mit dem Gas zu

vermeiden. Dieses geschieht mit Hülfe des Fig. 5 in großem Maaßstabe

im Durchschnitte dargestellten Apparates. n ist die

hydraulische Hauptröhre; r eine Gasröhre, welche durch

die Röhre l¹ (Fig. 3) mit dem

Schornstein l in Verbindung steht; s ein Cylinder, worin der Kolben m sich bewegt, dessen unteres in das Wasser der Röhre n tauchendes

Ende eine hydraulische Absperrung bildet; s¹ sind

mit dem Kolben concentrische Röhren. Der Kolben ist mit der Stange s² verbunden, welche durch eine Stopfbüchse des

Cylinderdeckels, sowie durch Führungen s³ läuft.

Die Kolbenstange ist mit Aufhaltstücken s⁴

versehen, durch welche die Länge des Hubs begränzt wird. Um dem Gasstrom Einhalt zu

thun, braucht man nur den Kolben in die Flüssigkeit hinabzutauchen.

Dieser Apparat kann auch an einem Extractor als hydraulisches Ventil angebracht

werden.

Fig. 6 stellt

eine zweite Anordnung des Apparates im Verticaldurchschnitte dar. Die Hauptpunkte,

worin sich diese Einrichtung von der so eben beschriebenen unterscheidet, sind: 1)

daß die Kühlkammer wegfällt; 2) daß Form, Anordnung und Beschaffenheit der

Materialien, woraus der Destillirapparat besteht, eine verschiedene ist; 3) daß das

Gas ohne Extractor gewonnen wird. Auch bei dieser Anordnung ist die Destillirkammer

gekrümmt, und die gasartigen Producte der Destillation ziehen durch die Röhre i ab. a ist die Feuerstelle;

b der Aschenfall; c eine

gekrümmte gußeiserne oder thönerne Retorte; d der Deckel

der Füllöffnung; e der Deckel der Oeffnung, durch welche

die Kohks entleert werden; f sind Canäle für die

Circulation der Wärme; h ist ein horizontaler Canal; i eine Gasröhre; j die

Kolbenstange; k der Kolben; l die hydraulische Röhre; m die Eisenbahn; n der Kippwagen.

Der zweite Theil der Erfindung bezieht sich auf ein Mittel den Gasstrom zu reguliren,

und kann entweder an den unterirdischen Röhren, oder an den Häusern der Konsumenten

angebracht werden. Der an den unterirdischen Leitungsröhren anzubringende Regulator

ist eine Verbesserung des Pauwels'schen Moderators.Polytechn. Journal Bd. CXXIV S.

334. Er besteht 1) in einem Ventil, welches den Querschnitt der Oeffnung für den

Gasstrom regulirt; 2) in einem Schwimmer, welcher den Mechanismus in Bewegung setzt,

und selbst durch den Gasstrom in Thätigkeit Gesetzt wird; 3) in einem Gegengewicht,

um das Minimum des Drucks zu reguliren, unter dessen Einfluß die Gasströmung

erfolgt; 4) aus einem zweiten Gewicht, zur Bestimmung und Regulirung des Gasdrucks;

5) in einem das Ganze umschließenden Gehäuse. Fig. 7 stellt den

Regulator im Verticaldurchschnitt dar. a ist die

Eintrittsröhre für das Gas; b die Austrittsröhre; c der Deckel; d das

Ventilgehäuse; d¹, d¹ Führungen; e der Schwimmer, welcher

mittelst einer biegsamen Stange g von dem Balancier f herabhängt; h das

Regulirungsventil, dessen Stange i durch die Stange i¹ mit dem Balancier f verbunden ist; j die in die Atmosphäre

führende Röhre; k ein Wasserbehälter; l das Lager des Balanciers; m die Gaskammer: n das

Minimum-Gegengewicht; o die Stange woran das

letztere hängt.

Dieser Apparat liefert das Gas unter einem bestimmten Druck, der jedoch bei dem

Durchgang des Gases durch die Leitungsröhren im Verhältniß ihrer Dimension und der

Geschwindigkeit des Gasstromes modificirt wird; letztere aber wechselt nothwendig

nach dem Grade der Consumtion. Der Apparat sollte daher, um seinen Zweck vollständig

zu erfüllen, das Gas unter einem der Consumtion proportionalen Druck und in einem

der Geschwindigkeit des Gases entsprechenden Verhältniß liefern. Dieses Resultat

wird mit Hülfe des progressiven Gewichtes n¹

erreicht, welches durch Veränderung seiner Lage an der Stange l¹ den Gasdruck beliebig zu verändern gestattet. Diese Anordnung

erhöht die Wirkung des Minimum-Gegengewichtes n

im Verhältniß zu der Neigung des Balanciers, dessen Spiel die Lage des Schwerpunktes

des Gegengewichtes n¹ verändert.

Eine mehr für den Gebrauch der Consumenten geeignete Form von Regulator ist in Fig. 8 im

verticalen und in Fig. 9 im horizontalen Durchschnitte dargestellt. a ist die Einströmungsröhre für das Gas; b die

Ausströmungsröhre; c der Deckel; d eine horizontale Scheidewand, mit einer Oeffnung in welcher das Ventil

h spielt; e ein an den

unteren Theil des Ventils befestigter glockenförmiger Schwimmer; f der Balancier, mit einem Segment, von welchem das

Ventil h an einer stählernen Aufhängestange f¹ herabhängt; das andere Ende des Balancier

trägt ein Gegengewicht f². Die Achse des

Balancier enthält außerdem eine verticale oder geneigte Stange g mit einem Gegengewicht g¹. Der untere Theil k des Apparates dient

als Recipient für die condensirten Producte, und zur Aufnahme des in k¹ etwa überflüssigen Wassers durch die

Heberröhre j¹. Unten an dem Recipienten k befindet sich eine Schraube p zum Ablassen des Wassers. Die Oeffnung r ist

mit einer Sicherheitsröhre versehen, welche mit der äußeren Seite des Hauses

communicirt. Ihr Zweck ist, die Einbringung oder Austreibung der Luft in oder aus

dem Schwimmer, je nach der auf- oder abwärtsgerichteten Bewegung des

letzteren, zu gestatten; ferner wenn Gas durch eine Ritze in die Röhre j dringen sollte, dasselbe gefahrlos abzuleiten. Der Behälter k¹ wird mit Hülse der Röhre t bis zu der oberen Mündung der Röhre j¹ mit Wasser gefüllt.

Das Gewicht f² dient dazu, den verschiedenen an

den Balancier f befestigten Theilen das Gleichgewicht zu

halten und das Minimum des Drucks zu bestimmen, unter dessen Einfluß das Gas in der

Kammer k¹ comprimirt wird. Das Gegengewicht g¹ hat den Zweck, je nach der Stellung des

Balancier, die Wirkung des Gewichtes f² zu

erhöhen oder zu vermindern, und den progressiven Druck zu modificiren, unter dessen

Einfluß das Gas strömen soll.

Zu dem Ende lassen sich die Gewichte an der Stange g

adjustiren. Das Stück s hat den Zweck, die Bewegung des

Balancier f zu begränzen. i

ist eine kleine Achse, welche durch die Stopfbüchse i³ aus dem Apparat tritt und durch die Kurbel i⁴ in Bewegung Gesetzt wird. In der Mitte dieser Achse befindet

sich eine Gabel i¹, welche mit der an den

Balancier befestigten Spindel i² in Berührung

gebracht werden kann. Diese Anordnung hat den Zweck, durch die Rotation der Achse

die Gabel i¹ unter die Spindel i² zu bringen, so daß sie dieses Ende des

Balancier und mit ihm das Ventil in die Höhe hebt, und dem Gas den Durchgang

gestattet. Das Gas strömt durch die Röhre a in die obere

Kammer m, von da durch die Ventilöffnung in die Kammer

k¹, aus welcher es durch die Röhre h entweicht. Die Oeffnung des Ventils hängt von der

Bewegung des Balancier und dem Einfluß des Gegengewichtes ab, welches den Schwimmer

e heben soll; folglich ist das in der Kammer k¹ enthaltene Gas einem gegebenen Druck

unterworfen, unter welchem es entströmt. Sollte dieser Druck sich zu vermindern

anfangen, so öffnet der Schwimmer, indem er steigt, das Ventil, und läßt eine

größere Gasmenge ausströmen. Ist dagegen die Gasconsumtion geringer als die

Zuströmung durch das Ventil h, so bringt der über dem

Schwimmer zunehmende Druck das Ventil zum Sinken, und vermindert dadurch den

Querschnitt der Gasöffnung. Je weiter das Ventil geöffnet ist, desto größer ist der

Gasdruck über dem Schwimmer, indem der Balancier in Folge seiner Bewegung die

relative Kraft des Gegengewichtes dadurch erhöht, daß er die Lage des Schwerpunktes

des letzteren verändert, eine Anordnung, welche die Anwendung eines stufenweise

zu- oder abnehmenden Druckes auf den Gasstrom gestattet.

Tafeln