| Titel: | Maschinen zum Vorbereiten der Wolle fürs Krempeln, Kämmen u.s.w., welche sich Daniel Illingworth, Wollenspinner zu Bradford in Yorkshire, am 22. Aug. 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. XXXIII., S. 185 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Maschinen zum Vorbereiten der Wolle fürs

Krempeln, Kämmen u.s.w., welche sich Daniel Illingworth, Wollenspinner zu Bradford

in Yorkshire, am 22. Aug. 1850 patentiren

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1852, S.

338.

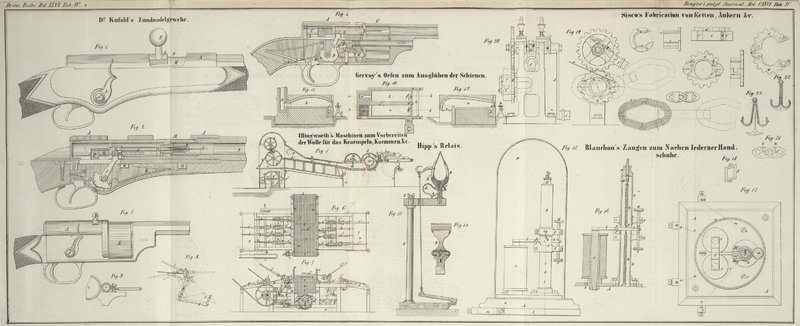

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Illingworth's Maschinen zum Vorbereiten der Wolle fürs Krempeln,

Kämmen etc.

Der erste Theil des Patents bezieht sich auf zwei Maschinen, wovon die eine besonders

zur Vorbereitung kurzer Faserstoffe, die andere zur Bearbeitung aller Gattungen von

Stoffen sich eignet. Beide haben übrigens den Zweck, die Locken bei gehöriger

Schonung der Faser auf eine wirksamere Weise zu öffnen und zu reinigen, als dieses

durch den gewöhnlichen Wolf geschieht.

Der zweite Theil der Erfindung betrifft die Krempelmaschine und besteht in der

Anbringung eines Walzenpaares vorn an den gewöhnlichen Speisewalzen, die jedoch

etwas langsamer rotiren, wodurch das Material, ehe es in die Maschine tritt, in

gewissem Grade gestreckt wird.

Fig. 5 stellt

die Maschine zum Vorbereiten kurzer Faserstoffe im

senkrechten Längendurchschnitte dar. a ist das

Maschinengestell; b die Treibwelle, welche mit einem

Getriebe versehen ist, das vermittelst eines Systems von Rädern und Getrieben eine

der beiden Walzen g, g, über welche ein endloses Tuch

h, h läuft, in Rotation setzt. Zwei Walzen i, i, wovon die eine durch Hebel und Gewichte auf die andere

herabgedrückt wird, sind in Schlitzen gelagert, und werden von der Welle b aus durch ein System von Rädern in Umdrehung Gesetzt.

Unmittelbar vor den Walzen i befinden sich drei andere

Walzen j, j, j, deren obere mit Hülfe belasteter Hebel

k auf die beiden unteren herabgedrückt wird. Alle

drei Walzen rotiren mit gleicher Geschwindigkeit, und das sie in Bewegung setzende

Räderwerk ist so berechnet, daß ihre Peripheriegeschwindigkeit etwas größer ist als

die der Walzen i, wodurch eine streckende Wirkung

entsteht.

An der Vorderseite der Walzen j ist ein rotirender

Schläger angeordnet, bestehend aus einem mit Schlagarmen l,

l versehenen Metallcylinder c. Dieser Schläger

ist oben von einem cylindrischen Mantel d, unten zum

Theil von einem Gitter oder Rost m umgeben, und wird

mittelst eines endlosen Riemens von der Welle b aus in

Rotation Gesetzt.

An der Achse des Schlägers befindet sich eine Rolle, welche mittelst eines Riemens

die Achse n eines von einem concentrischen Gehäuse

umgebenen Ventilators mit breiten Flügeln o, o in

Bewegung setzt. p ist eine luftdichte Kammer mit

gitterförmigen Boden p*, dessen Oeffnungen mit einer

Kammer zur Aufnahme von Staub und andern Unreinigkeiten communiciren. In der Kammer

sind zwei Cylinder q, q aus siebartig durchlöchertem

Metallblech oder Drahtgewebe angeordnet, deren Achsen von der Hauptwelle b aus in langsame Rotation Gesetzt werden. Unterhalb

dieser Cylinder befindet sich ein Luftverdünnungsventilator r, innerhalb eines Gehäuses s, s, welches zu

beiden Seiten mit einer Oeffnung s* versehen ist, die

mit der Kammer p communicirt.

Die Operation der Maschine ist nun folgende. Die auf gewöhnliche Weise sortirte Wolle

wird glatt auf das Zuführtuch h gelegt, und durch dieses

den Walzen i zugeführt, welche sie den Streckwalzen j übergeben. Durch diese Walzen wird die Wolle zum Theil

aus einander gezogen und gerade gerichtet, so daß sie sich leichter durch den

Schläger c, l bearbeiten läßt. Indem nun der letztere

mit großer Geschwindigkeit rotirt, öffnet er die verwirrten Locken, schlägt sie auf

das Gitter m herab und sondert viel Unreinigkeiten und

fremdartige Substanzen von ihnen ab, welche durch die Zwischenräume des Gitters in

den darunter befindlichen Behälter fallen. Der Ventilator o aber öffnet die verwirrten Locken noch weiter und treibt sie das

geneigte Gitter p* hinauf. Indem ferner der

Luftverdünnungsapparat r die Luft aus der Kammer p herbeizieht, veranlaßt er die geöffnete Wolle auf den

Peripherien der

siebartig durchlöcherten Cylinder q, q sich anzuhäufen,

wobei Staub und andere Unreinigkeiten theils durch das Gitter p* in den darunter befindlichen Behälter fallen, theils mit der Luft durch

die Löcher der Cylinder und die Oeffnungen s* ins Freie

getrieben werden. Die gereinigte Wolle fällt auf das geneigte Brett t, um nachher weiter verarbeitet zu werden. Damit die

Wolle nicht an die Cylinder festgesaugt und dadurch ihre Ablösung von denselben

erschwert werde, sind die Blöcke y, y vorgerichtet.

Diese Blöcke sind an Naben befestigt, welche lose an den Cylinderachsen sitzen und,

durch die Seitenwand sich erstreckend, an das Maschinengestell befestigt sind.

Die zweite Maschine ist Fig. 6 im Grundriß und

Fig. 7 in

der Seitenansicht dargestellt. a ist das

Maschinengestell, b die Treibwelle, welche eine Rolle

c enthält, von der vermittelst eines Riemens die

Rotation einer Querwelle d mitgetheist wird. An dieser

Welle befinden sich vier Kurbeln e, welche durch Stangen

f mit Hebeln g in

Verbindung stehen, die um die Stützpunkte h oscilliren.

Jeder Hebel g enthält eine kleine Rolle i und diese ist mit einer Hülse versehen, woran ein

Schläger j (eine Art Dreschflegel) befestigt ist. An

jede dieser Rollen sind zwei Riemen k befestigt, welche

in entgegengesetzter Richtung auf dieselben gewunden, und mit ihren andern Enden an

das Maschinengestell befestigt sind. Solcher Stangen f*,

Hebel g*, Rollen i* und

Schläger j* enthalten die Kurbeln e noch mehrere. Auf jeder Seite des Maschinengestells befindet sich eine

cannelirte Walze l, deren Rinnen ein System endloser

Schnüre m aufnehmen, welche auch unter den Leitwalzen

n hinweggehen. Diese Schnüre bilden eine biegsame

und offene Fläche, auf welcher die Wolle durch die Schläger j geklopft wird. An der Achse einer der Rollen l ist ein Getriebe o befestigt, welches in ein

anderes an der senkrechten Welle q befestigtes Getriebe

p greift. Ein an dem unteren Ende der Welle q befindliches Getriebe greift in ein anderes an der

horizontalen Achse r befestigtes Getriebe. Die Achse r enthält ferner ein Schraubenrad, welches in eine an

der Achse d befindliche Schraube greift. Durch diese

Anordnung wird die Walze l mit ihren endlosen Schnüren

in Rotation Gesetzt. Die mit Einschnitten versehenen Querstücke s haben den Zweck, den Schnüren m eine Unterlage darzubieten und sie aus einander zu halten, so daß sie

ein regelmäßiges Gitter bilden.

Fig. 8 stellt

einen der Schläger und sein unmittelbares Zugehör in einer besonderen Ansicht dar.

Angenommen die Theile befinden sich in der durch feine Punktirung angedeuteten Lage

und die Welle d

werde in der Richtung

des Pfeils in Rotation Gesetzt, so dreht sie durch Vermittelung der Kurbel e und der Lenkstange f den

Hebel g um seinen Stützpunkt h, wodurch auch der Schläger j vorwärts

gezogen wird, bis sich der Riemen k in ausgespannter

Lage befindet. Diese Stellung der Theile ist durch die ausgezogenen Linien

dargestellt.

Die weitere Rotation der Kurbel und daraus hervorgehende Oscillation des Hebels g veranlaßt den nunmehr angespannten Riemen k, die Rolle i in rasche

Umdrehung zu setzen, wodurch der Schläger in die durch die starken punktirten Linien

bezeichnete Lage gebracht wird. Die fortwährend sich drehende Kurbel e zieht nun den Schläger in eine beinahe horizontale

Richtung zurück, bis der Riemen k¹ in

ausgespannter Lage sich befindet, worauf der Schläger j

wieder in seine ursprüngliche Stellung bewegt wird u.s.w. In Fig. 7 sind vier auf dem

Umfang der Welle vertheilte Kurbeln, von denen jede zwei Schläger auf den

entgegengesetzten Seiten der Maschine in Thätigkeit setzt, dargestellt, eine

Anordnung welche eine rasche Aufeinanderfolge von Schlägen darbietet. Der zu

öffnende und zu reinigende Faserstoff wird auf die endlosen Schnüre m gelegt; diese führen das Material langsam vorwärts und

bringen es unter die Schläger, welche die verworrenen Flocken öffnen, während Staub

und sonstige Unreinigkeiten zwischen den Schnüren hindurch in einen darunter

befindlichen Kasten fallen. Das aufgelockerte und gereinigte Material wird an der

andern Seite der Maschine zur weiteren Bearbeitung in Empfang genommen. Das

elastische Kissen y hat den Zweck, den Stoß bei der

Rückkehr der Schläger in ihre ursprüngliche Lage zu beseitigen. Die Seitenbretter

w, in denen für die Schläger j Schlitze gelassen sind, verhüten das Abgleiten der Wolle von den

Schnüren.

Die Verbesserung an Krempelmaschinen ist Fig. 9 im Durchschnitte

dargestellt. a, a sind die gewöhnlichen Speisewalzen,

b, b die beigegebenen Walzen, welche etwas langsamer

als die Walzen a, a rotiren und dadurch das Material

zurückhalten, wodurch das letztere einen gewissen Grad der Streckung erfährt, bevor

es in die Krempelmaschine gelangt.

Tafeln