| Titel: | Verbesserungen an Letterngießmaschinen, welche sich William E. Newton, Civilingenieur in London, als Mittheilung am 23. April 1850 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. XLV., S. 270 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen an Letterngießmaschinen, welche

sich William E. Newton,

Civilingenieur in London, als Mittheilung am 23. April

1850 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juni 1852, S.

458.

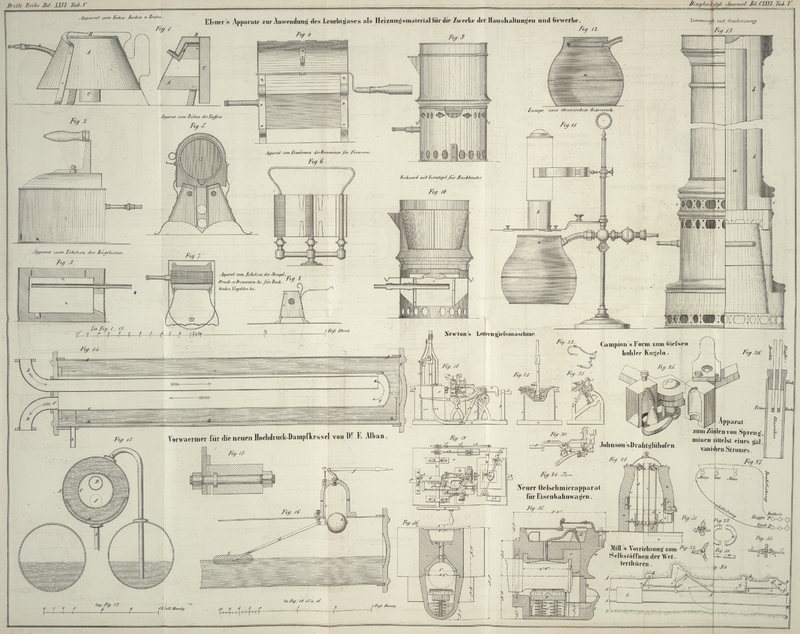

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Newton's Verbesserungen an Letterngießmaschinen.

Diese Verbesserungen an Maschinen zum Gießen von Lettern bestehen hauptsächlich in

der Anordnung des Formblockes auf einer horizontalen verschiebbaren Unterlage,

welche durch ein Excentricum der Hauptwelle in Bewegung gesetzt und durch

spiralförmige Federn zurückgezogen wird. Mit diesem horizontalen Schieber sind Hebel

verbunden, um den Formblock zu öffnen und die Matrize in der gehörigen Lage zu

halten, wenn der Formblock mit dem Letternmetall gefüllt wird. An der Hauptwelle

befinden sich zwei andere Excentriken, wovon das eine den Kolben bewegt, um das

geschmolzene Metall in den Formblock zu drücken, das andere auf ein System von

Hebeln wirkt und einen Stöpsel in der Dille des Metallbades in Bewegung setzt,

welcher den Strahl des flüssigen Letternmetalls absperrt und regulirt, während der

Formblock zurückgezogen wird, um die gegossene Letter zu entfernen.

Fig. 18

stellt die Maschine in der Seitenansicht, Fig. 19 im Grundriß dar.

Fig. 20

ist eine besondere Ansicht des horizontalen Schiebers und der mit ihm in Verbindung

stehenden Hebel; Fig. 21 ist ein Querschnitt durch den Formblock; Fig. 22 eine

Seitenansicht der Matrizenfeder und des Matrizenhälters; Fig. 23 ein Querschnitt

des Metalltroges der Pumpe des Kolbens, des Dillenstöpsels, der Kammer des letzteren

und anderer damit verbundenen Theile. Fig. 24 ist eine

abgesonderte Ansicht des Dillenstöpsels.

a ist die Fundamentplatte der Maschine; b die Hauptwelle, deren Lagerträger an die

Fundamentplatte befestigt sind. An dieser Welle befindet sich ein Excentricum c, welches den horizontalen Schieber d mittelst einer Rolle e in

Bewegung setzt. Dieser Schieber hat eine eigentümliche Form, um nicht mit dem

unmittelbar unter ihm befindlichen Excentricum c

zusammenzustoßen; auch ist wegen seines gabelförmigen Endes für die den Formblock

öffnenden Hebel der nöthige Raum vorhanden. An dem vorderen Ende des Schiebers d befindet sich eine in Lagern g liegende Stange f, wodurch derselbe in

horizontaler Lage erhalten wird. Er ist an der einen Seite unter einem Winkel von

45° abgeschrägt, damit beim Oeffnen des Formblocks die Letter von dem

letzteren frei herabfallen kann. i ist der Formblock,

welcher an das Ende des horizontalen Schiebers d

festgeschraubt ist; seine obere Hälfte i² dreht

sich um ein Scharnier i³, welches an die

Rückseite der unteren Formhälfte festgeschraubt ist. j

ist ein Hebel, dessen oberes Ende rechtwinkelig umgebogen ist, so daß es in ein an

der oberen Seite des Formblockes angebrachtes Oehr paßt, um den Formblock zu öffnen

und zu schließen, wenn der horizontale Schieber sich rückwärts und vorwärts bewegt.

Während dieser Bewegung wirkt der Schieber auf zwei Hebel k und l, welche mit dem unteren Ende des

Hebels j verbunden sind. Der Hebel k ist mit dem einen Ende rechtwinkelig zu dem unteren

Ende von j, mit dem anderen Ende an einen adjustirbaren

Träger k² der Schulter des Schiebers d befestigt, wodurch eine hinreichende Verlängerung des

Hebels gestattet ist, um dem abwärts gerichteten Zug des Hebels l freien Spielraum zu geben. Dieser Hebel ist an das

hintere Ende des Hebels k befestigt und mit seinem

anderen Ende an die Lager der Hauptwelle, so daß er, wenn der horizontale Schieber

vor- oder rückwärts gezogen wird, auf das Ende des Hebels k ziehend wirkt, und diesen veranlaßt den Formblock zur

gehörigen Zeit zu öffnen oder zu schließen.

m ist die an die obere Seite des horizontalen Schiebers

befestigte Matrizenfeder, deren Spitze in eine kleine Vertiefung der oberen und

hinteren Seite der Matrize n sich legt, um diese, wenn

die Einfüllung des Metalls erfolgt, gegen den Formblock anzudrücken. Gegen die

untere Seite der Spitze der Feder drückt der obere Theil eines kleinen Hebels m², um die Matrize mit dem Formblock in fester Berührung zu halten,

wenn der horizontale Schieber gegen die Dille vorgeschoben wird. Dieser Hebel ist

ungefähr 6 Zoll lang und in seiner Mitte um einen Stift drehbar, welcher an der

inneren Seite des Schiebers befestigt ist, so daß er in Thätigkeit gelangt, wenn

sein unteres Ende mit einer adjustirenden Aufhaltplatte m³ an der Rückseite einer der Führungen h in Berührung kommt. An dem unteren Ende des Hebels m² befindet sich eine Iustirschraube m⁴, um den Druck unter dem Ende der Matrizenfeder

zu reguliren, wenn diese beim Aufstoßen des horizontalen Schiebers und Formblocks

gegen die Aufhaltplatte gedrückt wird. o ist ein

rechtwinkeliger Hebel mit einer Justirschraube an seinem oberen Ende, welcher sich

gegen das untere Ende der Matrize n legt, und sie in der

geeigneten Stellung gegen den Formblock erhält. Dieser Hebel ist um einen Stift

drehbar, welcher an ein unterhalb der unteren Hälfte des Formblocks befindliches

Schulterstück o² befestigt ist. Die Bewegung des

Hebels o erfolgt dadurch, daß die an seinem horizontalen

Schenkel angebrachte Rolle bei der rückwärts und vorwärts erfolgenden Bewegung des

horizontalen Schiebers und Formblockes über die Blöcke o³ hinwegläuft und dadurch gehoben oder niedergedrückt wird. Diese

Blöcke o³ sind an die Querstange des Trägers h befestigt und lassen sich adjustiren, um die

Zeitlänge, während welcher der horizontale Schenkel des Hebels o gehoben oder niedergedrückt wird, und mithin die Dauer

der Berührung des unteren Endes der Matrize mit dem Formblock zu reguliren.

p¹ und p² sind

zwei spiralförmige Federn, welche mit dem einen Ende an feste Theile der Maschine,

mit dem andern Ende an den horizontalen Schieber befestigt sind, um ihn, wenn der

Formblock gefüllt ist, von der Dille hinwegzuziehen, und zugleich die untere Seite

der Rolle e mit dem Excentricum c der Treibwelle stets in dichter Berührung zu erhalten. Zur Bewegung des

Kolbens dient das an der Hauptwelle befestigte Excentricum r, welches vermöge seiner ungefähr 3/4 Zoll betragenden Excentricität den

horizontalen Hebel r² hebt oder nieder läßt.

Das eine Ende dieses Hebels enthält eine Frictionsrolle, das andere Ende, auf welches

eine Spiralfeder r⁴ wirkt, ist durch eine Stange

r⁵ mit dem äußeren Ende des Kolbenhebels r⁶ verbunden. Das innere Ende des letzteren ist

mit der Kolbenstange s verbunden, welche an ihrem

unteren Ende den Kolben s², Fig. 23, enthält. Der

Kolben bewegt sich in dem am Boden des Metallbades befindlichen Cylinder A. Ein Canal t²

verbindet den unteren Theil des Cylinders mit der Dillenkammer u. Zur Bewegung des Dillenstöpsels dient das Excentricum

v; dasselbe hat ungefähr 2 Zoll Durchmesser, mit

Ausnahme von 1/3 seines Umfanges, wo der Durchmesser plötzlich um 1/2 Zoll kleiwird,

um bei erfolgender Rotation das hintere Ende des gebogenen Hebels v² in Bewegung zu setzen. Dieser Hebel dreht sich

um einen an die Bodenplatte a befestigten Zapfen v³ und setzt dadurch das äußere Ende des

horizontalen Stöpselhebels v⁴ Fig. 19 in Bewegung.

Dieser um seine Mitte drehbare Hebel ist an seinem inneren Ende mit dem Stiel des

Dillenstöpsels w verbunden. Wenn daher der Hebel v² durch das Excentricum v in Thätigkeit gesetzt wird, so bewegt er den Dillenstöpsel aus und ein,

so daß er die Füllung des Cylinders mit flüssigem Metall und wiederum die Entleerung

des Metalls aus dem Cylinder in die Matrize gestattet. Der Stöpsel w paßt in die Dille u² und bewegt sich in einer Kammer u,

welche etwas geräumiger als der Stöpsel ist, damit, wenn er zurückgezogen wird, das

geschmolzene Metall neben ihm vorbei in den Formblock getrieben werden kann, und

eben so damit das Metall beim Eindrücken des Stöpsels in die Oeffnung der Dille, aus

dem Bad durch den Canal t² unter den Kolben

fließen kann. Unter dem Rollenende des Hebels v²

befindet sich eine Spiralfeder v⁵, welche das

Hebelende in fester Berührung mit dem Excentricum hält, wodurch der Stöpsel aus der

Oeffnung der Dille gezogen wird, während der Formblock mit dem geschmolzenen Metall

gefüllt wird. Das Bad x ist über einem Ofen y angeordnet; y² ist

die Oeffnung zum Einfüllen des Brennmaterials, y³

die Rauchröhre.

Die Wirkungsweise dieser verschiedenen Theile ist nun folgende. Wenn die Maschine mit

Hülfe des Treibrades z in Bewegung gesetzt wird, so

veranlaßt das auf die Rolle e wirkende Excentricum c den horizontalen Schieber d sich gegen das Bad zu bewegen; zugleich zieht der Hebel l den Hebel k und mit diesem

den verticalen Hebel j herab, wodurch der Formblock

geschlossen wird. Während dieses geschieht, bringt die nämliche rückwärtsgehende

Bewegung des horizontalen Schiebers die Justirschraube m⁴ an dem untern Ende des Hebels m²

mit der Aufhaltplatte m³ in Berührung, wodurch

das obere Ende des Hebels vorwärts bewegt und die Spitze der Matrizenfeder m mit der Matrize n in

dichte Berührung gebracht wird.

Zugleich erhebt sich das horizontale Ende des Hebels c

gegen den zweiten oder oberen Block o³ und bewegt

dadurch den verticalen Schenkel gegen das untere Ende der Matrize, so daß also durch

die vereinigte Wirkung der Hebel m² und o die Matrize fest gegen den Formblock gedrückt wird,

während sich dieser mit dem geschmolzenen Metall füllt. Während der Formblock der Dille

entgegengeführt wird, hebt das Excentricum r den Kolben

s² in die Höhe und das Excentricum v drückt den Stöpsel in die Oeffnung der Dille. Das

geschmolzene Metall kann nun in das Innere der Dillenkammer u und von da durch den Canal t² unter

den Kolben fließen. Ist dieses geschehen, so gestattet das Excentricum v der Feder v⁵ den

Stöpsel von der Dille zurückzuziehen, und dadurch die mit dem Bad communicirende

Oeffnung zu verschließen, während gleichzeitig der Kolben hinabgedrückt wird und das

flüssige Metall durch den Canal t² in die Kammer

u und von da in den Formblock drückt. Wenn dieser

gefüllt ist, so ziehen die Federn p¹ und p² den horizontalen Schieber und den Formblock

vorwärts. Dadurch werden die Hebel j, k um l frei, der Formblock öffnet sich und die Letter fällt

in einen untergestellten Kasten herab.

Tafeln