| Titel: | Ueber die dem Hrn. Thomas, Spiegelbeleger in Paris, patentirte Methode, die schadhafte Spiegelbelegung auszubessern; Bericht von F. Leblanc. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. LXXXI., S. 411 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Ueber die dem Hrn. Thomas, Spiegelbeleger in

Paris, patentirte Methode, die schadhafte Spiegelbelegung

auszubessern; Bericht von F.

Leblanc.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Octbr. 1852, S. 699.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Thomas' Methode die schadhafte Spiegelbelegung

auszubessern.

Die Unannehmlichkeit, die Spiegel wegen einer localen Schadhaftigkeit der Belegung

vollständig von Neuem belegen zu müssen, ein Verfahren, dessen Kosten

durchschnittlich 8 Proc. vom Preis des ganzen Spiegels betragen, leitete Hrn.

Thomas auf die Lösung des

Problems, die Ausbesserung durch eine theilweise Belegung der schadhaften Stelle zu

bewerkstelligen, indem er das neue Belege mit dem unversehrten Theil des alten

vollständig verschmilzt und die Einwirkung des Quecksilbers auf die gesunden Theile

der Spiegelfolie verhindert.

Wir gehen zur Beschreibung dieses Verfahrens über. Der auszubessernde Spiegel wird

mit auswärts gekehrter Belegung auf einen Rahmen gelegt, so daß man von unten den

Erfolg der Operation wahrnehmen kann – eine unumgänglich nöthige Bedingung.

Dann deckt man über die schadhafte Stelle das von dem Erfinder sogenannte

„Caliber“, eine dünne hölzerne Platte mit einer

elliptischen Oeffnung, deren Dimensionen etwas größer seyn müssen als die Umrisse

des zu ersetzenden Theils der Belegung. Man muß natürlich mit verschiedenen Calibern

versehen seyn, um dasjenige zu wählen, welches für die vorzunehmende Reparatur sich

eignet. Diese Caliber müssen mit den übrigen Theilen, die wir unten beschreiben und

welche die Werkzeuge des Erfinders bilden, im gehörigen Dimensionenverhältniß

stehen.

Man nimmt das schadhafte Belege innerhalb des von den Umrissen der Oeffnung

begränzten Theils heraus, und reinigt die dadurch entblößte Stelle des Spiegels mit

der nämlichen Sorgfalt, welche bei der gewöhnlichen Procedur der Spiegelbelegung

befolgt wird. Dann nimmt man statt des erwähnten Calibers eine ungefähr 1 Centimet. (4

1/2 Linien) dicke Holzplatte mit einer Oeffnung von der nämlichen Form, wie die des

Calibers, jedoch von etwas größeren Dimensionen, so daß durch diese Oeffnung außer

der nackten Stelle des Spiegels auch noch die einige Millimeter weit hervorstehenden

Umrisse des alten Beleges sichtbar sind. Diese Platte muß unten mit Gemsleder

überzogen seyn, damit sich das Quecksilber nicht über die Spiegelfolie verbreiten

kann. Hr. Thomas nennt die

Oeffnung der Platte „Reservoir.“ Man

beschwert nun die Platte mit Gewichten und bringt in das Reservoir eine Art

elliptische Büchse ohne Boden, die sogenannte „Leitbüchse“,

deren die inneren Umrisse bildende Kanten in die Conturen des Beleges fallen. Die

innere Wand dieser Büchse bildet einen hohlen Raum, der dazu bestimmt ist, momentan

das äußere Ende einer hölzernen conischen Rinne aufzunehmen. Diese Rinne, welche man

unter einer geringen Neigung anlegt, dient zum Einführen des Quecksilbers. Letzteres

gelangt jedoch an die nackte Stelle des Spiegels nur als ein feiner Regen, nachdem

es zwischen der inneren Wand der Büchse und einem an dieser Stelle der Oberfläche

angebrachten Stück Gemsleder filtrirt worden ist. Das Quecksilber, welches möglichst

rein seyn muß, verbreitet sich gleichförmig über den Spiegel und vereinigt sich

wieder mit dem Belege, von dem es durch die Kante der Büchse getrennt ist, sobald

die letztere herausgenommen wird.

Man ersetzt hierauf die röhrenförmige Büchse durch eine ähnliche, welche vorher zur

Bestimmung der Oeffnung gedient hat. Der Umriß ihres Randes ist etwas größer als

derjenige der vorhergehenden Büchse Ihre innere Kante darf das Belege nicht

berühren, weil durch die Berührung die Verschmelzung des alten Beleges mit dem

hinzukommenden Quecksilber verhindert würde. Ein längs dieser Kante herumzuführendes

schräggeschnittenes Falzholz (curette en bois) dient

dazu, die Auflösung der Folie an ihren Rändern zu beschleunigen. Man verhindert die

unmittelbare Berührung der unteren Fläche der hölzernen Büchse mittelst eines über

die Decke des unteren Randes geleimten gemsledernen Streifens, welcher jedoch die

innere Kante nicht ganz erreicht. Mit Hülfe der an der Platte angebrachten Wirbel

gibt man der Büchse einen leichten Druck nach unten.

Man nimmt alsdann ein schräggeschnittenes Falzholz, schiebt es in das Quecksilber

längs der Wände der Büchse, und verfolgt damit die rings um die Büchse gehenden

Conturen der Belegung, ohne zu stark auf den Spiegel zu drücken, jedoch hinreichend

stark, um den durch die Umrisse des alten Beleges bezeichneten Rand verschwinden zu

machen. Die Anwendung Wendung des durchbrochenen Rahmens gestattet mit dem Auge dem Lauf des Falzholzes

zu folgen, und das Verschwinden der ganzen Demarcationslinie durch die auflösende

Wirkung des Quecksilbers zu beobachten. Man dreht hierauf die Wirbel zurück und

nimmt die Büchse heraus. Jetzt ist es an der Zeit das Staniolblatt anzubringen.

Hierzu bedient sich Hr. Thomas

eines hölzernen Kerns, welcher oben mit Blei beschwert ist und dessen Conturen

denjenigen der Oeffnung der Platte entsprechen.

Ueber die ebene Holzfläche dieses Kerns breitet man das für die Belegung bestimmte

Staniolblatt aus, schlägt seine Ränder über die verticalen Wände des Kerns hinauf

und bindet sie mittelst eines Fadens fest. Man reibt das Staniolblatt auf die

gewöhnliche Weise mit Quecksilber und macht es spiegelglänzend, und läßt hierauf den

Kern hinabgleiten, indem man alle bei der Spiegelbelegung gebräuchlichen

Vorsichtsmaßregeln beobachtet. Die Lage des Kerns ist fixirt, sobald die

horizontalen an ihn befestigten Stifte sich in die Einschnitte der Platte gelegt

haben.

Indem sich der Kern mit dem Staniolblatt gegen die Quecksilberfläche legt, verdrängt

er das Quecksilber, welches rechts und links durch eine Rinne in zwei gemslederne

Beutel abfließt, ohne mit dem alten Belege in Berührung kommen zu können. Da der

Kern die Oeffnung nicht ganz und gar ausfüllt, so bleibt noch eine gewisse Menge

Quecksilber zwischen den Wänden des Kerns und des Reservoirs. Um dieses zu

entfernen, befindet sich an dem Ende des großen Durchmessers der elliptischen

Oeffnung ein Loch, das mit einer Rinne communicirt, und vermittelst eines

Holzstückes geschlossen wird, welches der Erfinder „Schleuße“

nennt. Indem man diese Schleuße öffnet, fließt das überschüssige Quecksilber ab und

verbreitet sich durch die Rinne über einen Papierbogen. Nach dieser Operation kann

man die Platte abheben, während der belastete Kern an seiner Stelle bleibt. Zwei

oder drei Stunden später ist die Adhärenz des Amalgams vollständig; man schneidet

den Faden, welcher den Staniol an den Kern befestigte, ab, und nimmt den Kern

hinweg.

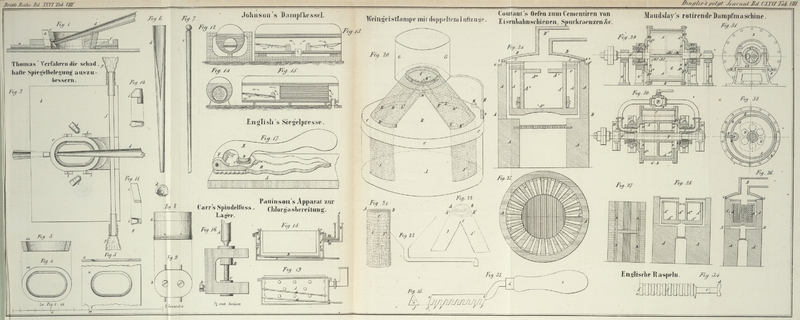

Fig. 1 stellt

den beschriebenen Apparat zum Ausbessern der Spiegelbelegung im

Verticaldurchschnitte,

Fig. 2 im

Grundrisse dar.

Fig. 3 ist der

Verticaldurchschnitt der elliptischen Büchse ohne Boden, welche auf den Spiegel zu

liegen kommt;

Fig. 4 ihr

Grundriß.

Fig. 5 die

Seitenansicht und der Grundriß der dünnen Holzplatte, des sogenannten Calibers, mit

ihrer elliptischen Oeffnung;

Fig. 6

conische Holzrinne zum Zuführen des Quecksilbers;

Fig. 7 das

schiefabgeschnittene Falzholz;

Fig. 8 und

9 Aufriß

und Grundriß des mit Blei beschwerten hölzernen Kerns zum Ansehen des

Staniolblattes;

Fig. 10 und

11 Wirbel

zum Andrücken der Büchse.

a ist die auf die beschädigte Stelle des Spiegels zu

sehende dünne Holzplatte, das sogenannte Caliber; b die

anstatt des Calibers aufzulegende Holzplatte, welche unten mit Gemsleder bekleidet

ist; c die elliptische Büchse ohne Boden, die sogenannte

„Leitbüchse“ (boîte

conductrice); d conische Rinne, durch welche

man das Quecksilber auf den Spiegel fließen läßt; e das

Falzholz; f die Rinne, durch welche das Quecksilber

abfließt; g die an den Enden dieser Rinne angebrachten

ledernen Beutel; h der Kern zum Auflegen und Andrücken

der neuen Folie; i, i die Wirbel; k die „Schleiche“, welche das in die Wand der Büchse

c gebohrte Loch l

verschließt; m das elliptische Stück ohne Boden, welches

direct auf den Spiegel zu liegen kommt; n die Rinne,

durch welche das überschüssige Quecksilber abfließt.

Tafeln