| Titel: | Apparat zur Chlorgasbereitung, welchen sich William Watson Pattinson, Chemiker in Gateshead, am 6. April 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. LXXXII., S. 413 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Apparat zur Chlorgasbereitung, welchen sich

William Watson

Pattinson, Chemiker in Gateshead, am 6.

April 1852 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Novbr.

1852, S. 301.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

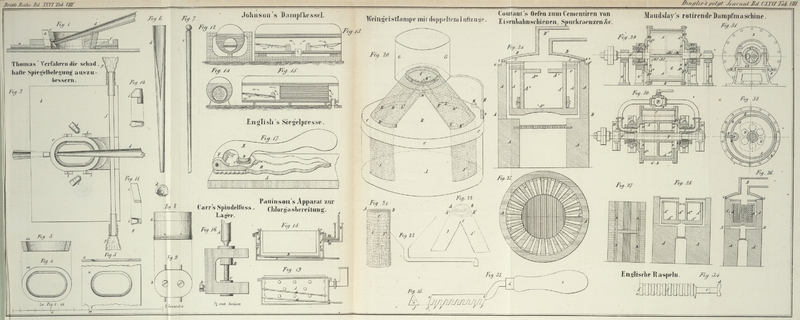

Pattinson's Apparat zur Chlorgasbereitung.

In meinem früheren Patent auf Chlorgasbereitung (polytechn. Journal, 1847, Bd. CIV S.

284) habe ich die Beschreibung und Zeichnung des Apparats mitgetheilt, welcher in

den chemischen Fabriken gewöhnlich zu diesem Zweck angewandt wird, und der in einem

eisernen Gehäuse besteht, in welchem eine Blase von Steinzeug angebracht wird, die

mit einem Deckel und einem Steinzeugrohr zum Einleiten von Wasserdampf versehen ist.

Das Steinzeuggefäß wird mit Salzsäure und Braunsteinstücken beschickt und dann Dampf

in das äußere Gehäuse geleitet, um das Ganze auf beiläufig 66° Reaumur zu

erhitzen; zur Beendigung der Operation leitet man nachher Dampf von 10 Pfd. Druck

per Quadratzoll direct in den Inhalt der Blase.

Nun habe ich in der Praxis gefunden, daß ein großer Uebelstand nicht selten dadurch

entsteht, daß die Steinzeugblase Risse bekommt und folglich mehr oder weniger

Salzsäure in den Raum zwischen ihrer äußeren Oberfläche und der inneren Oberfläche

des eisernen Dampfgehäuses entweicht, weßhalb man durch die nothwendige häufige

Erneuerung der Steinzeugblasen Verlust erleidet.

Der Zweck meines neuen Patents ist, diesen großen Verlust zu vermeiden, indem bei

meinem jetzigen Apparat die Steinzeugblasen noch verwendbar sind, nachdem sie Risse

bekommen haben oder zerbrachen.

Ich verschaffe mir ein Gehäuse, welches aus einem äußeren und inneren eisernen Gefäß

besteht, und dem im früheren Patent beschriebenen Dampfgehäuse sehr ähnlich ist,

ausgenommen daß das innnere eiserne Gehäuse A, Fig. 18 und

19, mit

einer Anzahl Löcher durchbohrt ist. In diese durchlöcherte eiserne Pfanne wird das

Steinzeuggefäß B gestellt; aber der obere Rand des

letztern steht über den Rand der eisernen Pfanne um 4 bis 6 Zoll vor. Um diesen

vorstehenden Theil der Steinzeugblase ist ein eiserner Ring a, a,

Fig. 18,

etwas weiter als der Steinzeugkreis angebracht, so daß ringsherum ein Raum b, b von einem Viertelzoll oder halben Zoll bleibt; die

Flansche des Rings ruht auf der Flansche der inneren eisernen Pfanne; die äußere

eiserne Pfanne, die innere eiserne Pfanne und dieser Ring werden fest

zusammengepaßt, wie Fig. 18 zeigt, und wasserdicht verkittet. Der Raum zwischen dem obern

Rand der Steinzeugblase und dem eisernen Ring wird unten mit einem Streifen

vulcanisirten Kautschuks c, c belegt; auf diesen wird

eine Schicht feuerbeständigen Thons von einem halben Zoll Dicke gedrückt, und der

Rest des Raums b, b mit geschmolzenem Blei gefüllt,

welches man dann mit getheertem Werg überzieht, so daß der ganze innere Raum C, C zwischen der Außenseite der Steinzeugblase und der

äußeren eisernen Pfanne dampf- oder wasserdicht ist, selbst unter

beträchtlichem Druck. Mit diesem (leeren) Raum communicirt durch das Rohr D eine kleine eiserne Cisterne E von zehn bis zwölf Zoll Durchmesser und drei Fuß Höhe, indem sich ihr

oberer Rand beiläufig zwei Fuß über dem obern Rand der Steinzeugblase befindet; in

dieser Cisterne ist ein Bleirohr d, durch welches man

Dampf leiten kann, um ihren Inhalt zu erhitzen, und dieses Rohr ist fortgesetzt und

ganz um die innere eiserne Pfanne herum, in dem Raum zwischen ihr und der äußern

Pfanne, zwei- oder dreimal herumgewunden, wie man bei d, d,

Fig. 19,

sieht; es tritt bei e, Fig. 18, aus, wo es durch

das äußere eiserne Gehäuse geht. Da die übrige Anordnung der Steinzeugblase die

gewöhnliche ist, so brauche ich sie nicht zu beschreiben.

Beim Beginn der Operation lasse ich erhitzten Steinkohlentheer (welcher vorher so

weit eingekocht wurde, daß er nach dem Erkalten steif aber nicht spröde ist) in die

eiserne Cisterne E laufen, bis der sämmtliche Raum C zwischen der äußeren eisernen Pfanne und der

Steinzeugblase, und auch das Rohr vollständig angefüllt und bis die eiserne Cisterne

beinahe voll ist. Dann leite ich einen Dampfstrom durch das Bleirohr d, d in der eisernen Cisterne, welches die innere

eiserne Pfanne A umgibt, wodurch der Steinkohlentheer

auf einer Temperatur nahe, aber etwas unter seinem Siedepunkt erhalten wird. Hierauf

beschicke ich die Blase mit Salzsäure und Braunsteinstücken, und verfahre nachher

genau so, wie es in meinem frühern Patent beschrieben wurde, nur leite ich zuletzt

anstatt Dampfs von 10 Pfd. Druck per Quadratzoll, jetzt

Dampf von 20 bis 25 Pfd. Druck in den Inhalt der Blase, weil deren mögliches

Zerbrechen keinen großen Nachtheil mehr veranlassen kann. Die Blase kann nach dem

Entleeren sogleich wieder mit Salzsäure beschickt werden.

Eine Hauptsache ist, daß man die kleine eiserne Cisterne E immer mit verdicktem Steinkohlentheer in geschmolzenem Zustand gehörig

gefüllt erhält; der dadurch beabsichtigte Zweck ist einleuchtend, da nämlich der

Steinkohlentheer stets einen Druck gegen die Blase ausübt, so

werden in der Steinzeugblase entstehende Risse beständig mit Theer gefüllt

erhalten, dessen Bestreben durch die Risse einzudringen, das Auslaufen von

Säure in das eiserne Gehäuse vollkommen verhindert, während es keinen Nachtheil

verursacht, wenn etwas Kohlentheer in die Blase gelangt. Eine Druckhöhe von

beiläufig zwei Fuß habe ich für den Theer ausreichend gefunden.

Tafeln