| Titel: | Amerikanischer Melkapparat, patentirt für W. E. Newton, Civilingenieur in London, am 10. Febr. 1851. |

| Fundstelle: | Band 127, Jahrgang 1853, Nr. XVI., S. 73 |

| Download: | XML |

XVI.

Amerikanischer Melkapparat, patentirt für

W. E. Newton,

Civilingenieur in London, am 10. Febr. 1851.

Aus dem London Journal of arts, Septbr. 1852, S.

173.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Amerikanischer Melkapparat.

Dieser Apparat besteht in einem Sack aus Gutta-percha oder Kautschuk, welcher

die Zitze der Kuh einschließen soll. An das untere Ende dieses Sacks wird eine

kleine silberne Röhre befestigt, durch deren Mündung ein Kolben aus Silber oder

einem andern nicht leicht oxydirbaren Metall oder auch aus Gutta-percha

geschoben wird. Besteht der Kolben aus Metall, so ist er zu liedern, besteht er aber

aus Gutta-percha, so ist dieses nicht nöthig. Die Röhre und der Kolben

werden, wenn der Sack angelegt ist, in den Milchcanal der Zitze gesteckt und der

Sack rings um den Euter in die Höhe gezogen. In dieser Lage drückt ein an die

Mündung des Sacks befestigtes elastisches Band, wie die Hand eines Melkenden, den Euter zusammen,

und wegen der Undurchdringlichkeit des Sacks theilt sich sofort eine gewisse Wärme

wie durch den Mund des Kalbes der Zitze mit. Beim Zurückziehen des Kolbens wird die

Mündung der Zitze durch die Seiten der Röhre ausgedehnt erhalten, worauf

augenblicklich der Milchausfluß erfolgt.

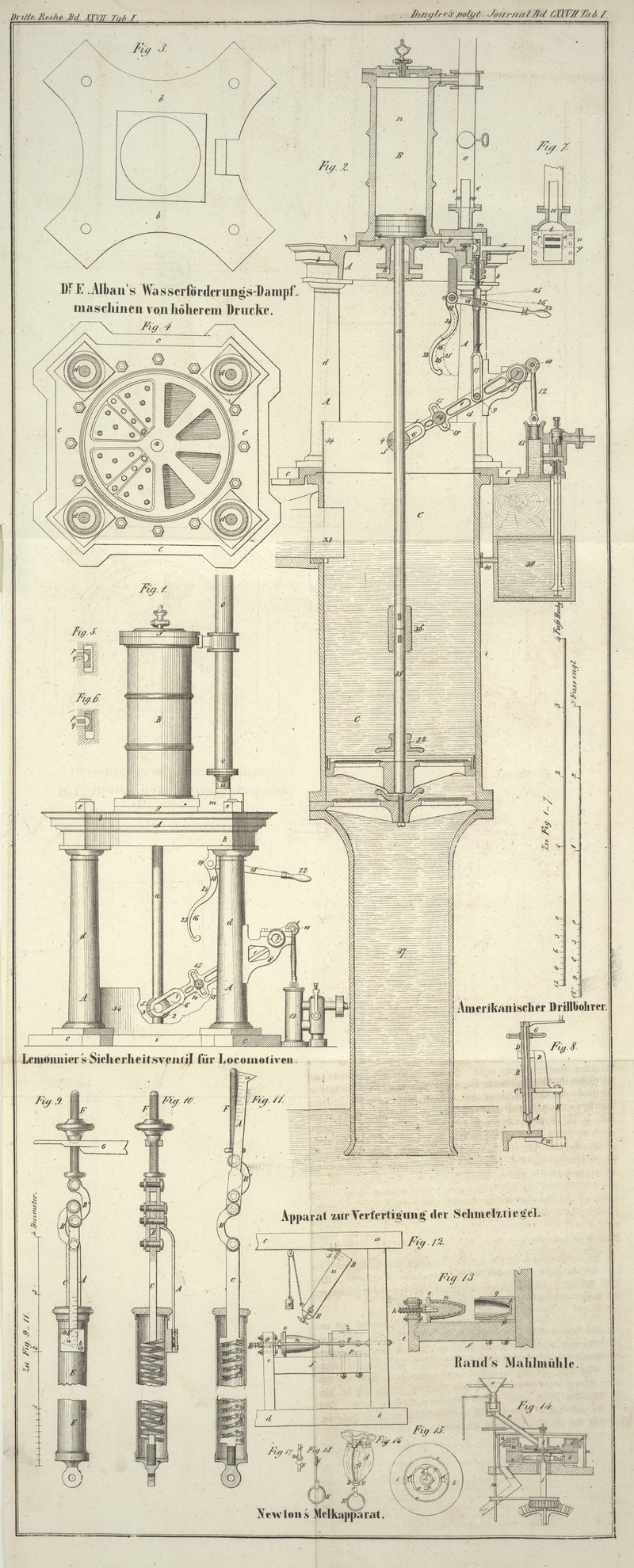

Fig. 16

stellt diese Melkvorrichtung dar; Fig. 17 ist eine

besondere Ansicht der Röhre, Fig. 18 eine besondere

Ansicht des Kolbens. A ist der Sack, B das an denselben befestigte elastische Band, C die an dem unteren Ende des Sacks befindliche Röhre,

welche vermittelst zweier kleiner Hälse D und E luftdicht an den Sack befestigt wird. Durch diese

Röhre wird der ungefähr 2 Zoll lange silberne Kolben G

gesteckt, welcher etwa 1/4 Zoll länger als die Röhre und an seinem Ende genau und

fein abgerundet ist, damit er die Zitze nicht beschädigen kann, wenn er in den

Milchcanal gesteckt wird. Um den Kolben bequem halten zu können, befindet sich an

seinem Ende ein Ring H.

Die Manipulationen mit dem Instrumente sind nun folgende. Die Person, die sich

desselben bedient, öffnet es und wendet das Innere des Sacks nach außen, so daß der

eindringende Theil der Röhre und der Kolben ganz frei wird. Darauf wird die Röhre

mit dem aus ihrem Ende ein wenig hervorragenden Kolben vorsichtig, so weit es geht,

in den Milchcanal gesteckt und in dieser Lage gelassen, bis der Sack über den Euter

gezogen und mittelst des elastischen Bandes an denselben befestigt ist. Nun wird der

Kolben langsam zurückgezogen, während der Milchcanal durch die Seiten der Röhre

ausgedehnt bleibt, damit die Milch ausfließen kann. Letzteres geschieht in Folge des

durch den luftdichten Sack ausgeübten Druckes.

Tafeln