| Titel: | Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, welche sich Edward Highton, Civilingenieur in London, am 29. Januar 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 127, Jahrgang 1853, Nr. XXII., S. 110 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen an elektrischen Telegraphen,

welche sich Edward

Highton, Civilingenieur in London, am 29. Januar 1852 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Octbr.

1852, S. 205.

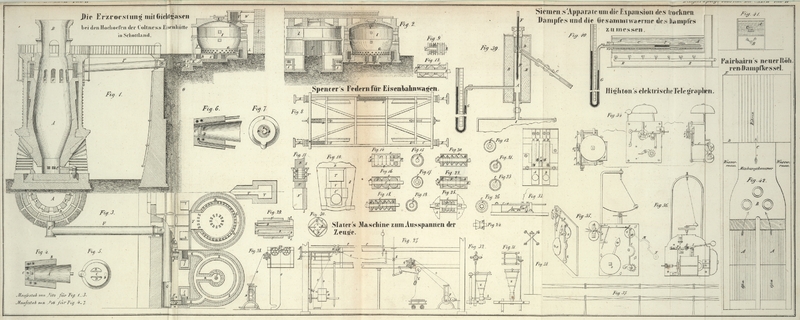

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Highton's Verbesserungen an elektrischen Telegraphen.

Meine erste Verbesserung bezieht sich aus Tasten zur Transmission elektrischer Ströme

für telegraphische Zwecke. Bei den in England in Verbindung mit den Nadeltelegraphen

gebräuchlichen Apparaten bedient man sich bekanntlich für jeden Draht zweier Federn,

welche einen Theil der langen Telegraphenleitung bilden. Diese Federn lehnen sich

gegen einen festen Stift, wenn von der Station, an welcher diese Federn angeordnet

sind, kein Strom ausgehen soll. Um einen Strom längs der Drahtleitung zu entsenden,

muß man die eine oder die andere dieser Federn von dem Stifte trennen, und der

Apparat mit den Handhaben ist so eingerichtet, daß eine Feder getrennt ist wenn ein

positiver Strom, die andere wenn ein negativer Strom transmittirt wird. Sofern nun

beim Aufhören der Stromes nicht jede dieser Federn fest zu dem Stift zurückkehrt,

kann keine entfernte Station längs des mit diesen zwei Federn in Verbindung

stehenden Drahtes communiciren, indem alle gegen die Stifte drückenden Federn mehr

oder weniger leicht in Unordnung kommen können. Es ist daher wünschenswerth, so

wenig Federn als möglich anzuwenden; bei meinen verbesserten Tasten ist nur eine

einzige Feder in Anwendung.

A und B, Fig. 33, sind zwei Tasten

aus Ebenholz oder Elfenbein, welche mittelst der Federscharniere C, D und E, F auf-

und niederspielen. Die beiden Federscharniere C und E stehen mit dem einen, die Scharniere D und F mit dem andern Pol

der Batterie in metallischer Verbindung. Die letzteren erstrecken sich bis unter die Tasten A und B und sind mit den

senkrechten Schraubenbolzen G und H, I und K verbunden. Unter den Tasten

befindet sich eine bewegliche Feder L, welche aufwärts

drückt und gegen den Stift M sich lehnt. Wird sie von

diesem weggedrückt, so ist sie gegen ihn isolirt. Die Enden des Telegraphendrahtes

sind mit L und M metallisch

verbunden. Die Wirkungsweise der Tasten ist nun folgende:

Beim Niederdrücken der Taste A wird der Stift H von dem Stift M

hinweggedrückt, und der Stift G kommt mit M in metallische Berührung, während der Stift H mit L in Berührung bleibt.

Somit geht ein elektrischer Strom nach der einen Richtung durch die Drahtleitung.

Beim Niederbrücken der Taste B wird auf ähnliche Weise

ein elektrischer Strom nach der entgegengesetzten Richtung eingeleitet. Man sieht,

daß bei diesen Tasten die Herstellung und Unterbrechung des Contactes zum Behuf der

Transmission eines positiven oder negativen Stroms nur eine einzige bewegliche Feder

nöthig ist, die sich gegen einen festen Stift stützt; auch wird man erkennen, daß

diese Anordnung der Tasten möglichst einfach ist. Um den Telegraphen leichter

handhaben zu können, graphire ich auf jede Taste den nämlichen Buchstaben, welchen

die Indicatoren zeigen, wenn diese Taste niedergedrückt wird.

Meine folgende Verbesserung bezieht sich auf die Wecker. A,

A

Fig. 34 ist

ein Elektromagnet, dessen Armatur B um eine Achse c, c drehbar ist, an deren anderes Ende ein Arm d, d mit einem hervorragenden Einfall e befestigt ist. Gegen diesen Einfall lehnt sich der an

der Achse G befindliche Arm F mit einem sehr leichten Druck, welcher durch die an dem Excentricum h der Achse G befestigte

Feder i hervorgebracht wird. Der Einfall J des Aufwinde-Mechanismus ruht auf dem

Excentricum h.

Wenn nun ein elektrischer Strom den Elektromagneten umkreist, so kommt die Armatur

B und der Hebel d, d in

Bewegung. Dieß gestattet dem Arm F um seine Achse G sich zu drehen; die Triebkraft hiezu ist die Feder i, welche so angeordnet ist, daß die Kraft, bevor der

Arm ausgelöst wird, gerade hinreicht, seine Bewegung einzuleiten. Indem die Kraft

der Feder i während der Drehung des Excentricums

zunimmt, hebt sie den Einfall I in die Höhe, löst den

Mechanismus des Weckers aus und setzt den Hammer der Glocke in Thätigkeit. Während

der Arm F mit dem Weckerwerk rotirt, bleibt sein Ende

unter dem Haken e, welcher beim Aufhören des Stroms in

seine Ruhelage zurückkehrt. Die Feder und das Excentricum kommen in ihrer vorherigen

Lage in Stillstand, und verharren in derselben, wodurch der Wecker für die nächste Operation in

Bereitschaft ist. K ist ein Arm, welcher zur gehörigen

Zeit durch eine Hervorragung der Excentricumplatte herausgedrückt wird, so daß er

dem Arm F begegnet, und die Gewalt seines Schlages

bricht, bevor er in seine Ruhelage gegen den Einfall e

zurückkehrt. In diesem Umstande liegt bei dem in Rede stehenden Wecker ein großer

Vortheil, indem dadurch die Zerstörung des delicaten Endes des Arms F durch den häufigen Gebrauch verhütet wird.

Fig. 35

stellt eine andere Art Wecker in der Frontansicht und in der perspectivischen

Ansicht dar. A, A ist ein Elektromagnet, dessen Armatur

B an eine um die Zapfen C,

C schwingende Achse E befestigt ist. Die

nämliche Achse enthält einen Arm D, an dessen Ende sich

ein Haken F befindet. G ist

ein mit dem Aufzieh-Mechanismus verbundenes Rad, welches fortwährend in

Rotation ist; H ein kleiner excentrisch an das Rad G befestigter Zapfen, welcher einen Arm oder Hebel I trägt, an dessen Ende sich ein Hammer H befindet. Dieser Arm ist bis nach L verlängert, so daß, wenn der Elektromagnet A, A die Armatur B anzieht,

der Haken F dem Ende L des

Arms in den Weg tritt. Wird aber die Armatur nicht angezogen, so steht der Haken F der freien Bewegung des Arms I,

L nicht im Wege. Die Bewegung des Rades G wird

durch das Uhrwerk so regulirt, daß es sich in einer gegebenen Zeit, z.B. in einer,

zwei oder drei Secunden, nur einmal umdreht.

Leitet man nun einen elektrischen Strom durch den Elektromagneten A, A und läßt ihn längere Zeit in Wirksamkeit, so wird

das Ende L des Hebels I bei

jeder Rotation durch den Haken F in seiner freien

Bewegung aufgehalten; der Arm gelangt dadurch in die schiefe Lage M, N, in welcher er von dem Haken ausgelöst wird, so daß

nun der Hammer gegen die Glocke O schlagen kann. Gibt

man jedoch dem elektrischen Strom nur eine kurze Dauer, wie dieses bei Transmission

gewöhnlicher Depeschen der Fall ist, so macht sich der Haken F plötzlich von dem Arm I frei, bevor dieser

die Lage M, N erreichen kann. Die Glocke wird alsdann

nicht von dem Hammer berührt.

Diese Einrichtung macht es möglich, die Elektromagnete der Wecker mit den

telegraphischen Instrumenten in eine Kette einzuschalten,

ohne die Glocken anzuschlagen und ohne die elektromagnetischen Spiralen mit der

Leitung außer Verbindung zu bringen, wenn eine telegraphische Mittheilung gemacht

werden soll. Dabei können aber dennoch die Wecker nöthigen Falles in Thätigkeit

gesetzt werden, indem man nur den elektrischen Strom längere Zeit in Gang erhält,

als zur Absendung telegraphischer Depeschen durch den Indicator erforderlich

ist.

Fig. 36 zeigt

eine Modifikation dieser Anordnung. G ist ein Rad,

welches durch ein Uhrwerk in beständiger Rotation erhalten wird. H ist ein an diesem Rade excentrisch angebrachter Stift,

in welchen der Arm I, L eingehängt ist. Obgleich der

Haken F diesen Arm ergreift, so wird doch, wenn die

Auslösung des letzteren gleich darauf wieder erfolgt, der Hammer die Glocke nicht

anschlagen, sondern der Arm wird auf die Rolle R fallen.

Nur dann, wenn der Strom längere Zeit anhält, bringt der Stift H den Arm in Folge der Bewegung des Rades G in eine solche Lage, daß der Hammer die Glocke O erreicht.

Meine folgende Verbesserung besteht in der Anwendung eines Stoffes, welcher so

zubereitet ist, daß der positive Strom auf demselben einen Punkt von der einen, der

negative Strom einen Punkt von einer andern Farbe markirt. Ich tränke nämlich

Papier, Kattun oder einen andern geeigneten Stoff mit solchen Auflösungen, womit

gewöhnlich das Reagenspapier für Säuren und Alkalien präparirt wird, deßgleichen mit

der Auflösung eines neutralen Salzes. Dann bringe ich mit Hülfe eines geeigneten

elektrotelegraphischen Apparates Metallspitzen, die mit den beiden Polen einer

Batterie in Verbindung stehen, mit diesem Kattun in Berührung. In Folge dieser

Zubereitung entsteht auf dem Zeug ein farbiger Punkt, und wenn die Stromrichtung

umgekehrt wird, ein Punkt von einer andern Farbe. Die Combination solcher

Farbenpunkte liefert die einzelnen Signale.

Eine andere Verbesserung bezieht sich auf das Aufhängen der

Drähte in freier Luft. Ich befestige die Drähte an Arme, welche selbst

unter einer Neigung von etwa 45° an die Pfosten befestigt sind. Wenn mehrere

Drähte an demselben Pfosten aufgehängt und von einander isolirt werden sollen, so

ist es, um den von den Drähten eingenommenen Raum möglichst zu vermindern, nöthig

daß die Drähte so nahe wie möglich bei einander sind, aber der Isolation wegen ist

es auch wünschenswerth, die Unterstützungspunkte der Drähte soweit wie möglich von

einander zu entfernen. Befinden sich nun vier Drähte in gleichen Abständen von

einander und zwar zwei derselben auf der einen und zwei auf der andern Seite des

Pfostens, so sind bei Anwendung horizontaler oder verticaler Arme, die Drähte nur

durch die Länge der Seiten eines Quadrates von einander getrennt, dagegen bei Armen

die einen Winkel von 45° mit dem Pfosten bilden, wie Fig. 37 zeigt, durch die

Diagonale dieses Quadrates. Die Drähte sind demnach sicherer gegen einander isolirt,

ohne daß der von ihnen eingeschlossene Raum vermehrt wäre.

Die nächste Verbesserung betrifft eine sehr einfache Methode, die durch die freie

Luft geführten Telegraphendrähte zu spannen. Ich lege nämlich die Drähte über

temporäre Träger oder Arme, welche in ungefähr gleicher Richtung mit ihnen an die

Pfosten befestigt sind; dann spanne ich sie, indem ich die besagten Arme in die Fig. 38

angegebene Lage bringe.

Eine andere Verbesserung bezieht sich auf die Isolirung der Telegraphendrähte an den

Aufhängungspunkten. Ich überziehe nämlich den Draht auf eine Strecke von zwei oder

mehreren Fußen zu beiden Seiten des Aufhängepunktes mit einem geeigneten Firniß,

umwickle die gefirnißte Stelle mit Seide, welche vorher in den nämlichen Firniß

getaucht wurde, gebe dem Ganzen bis auf einige Zoll zu beiden Seiten des

Aufhängepunktes einen 1/2 bis 1 Zoll dicken Ueberzug von Gutta-percha oder

vulcanisirtem Kautschuk, und schließe es auf zwei Zoll Länge in eine Röhre von Zink

oder verzinktem Eisen ein. Das Ganze befestige ich endlich mittelst eines kleinen

Hakens von verzinktem Eisen von ungefähr 1/8 Zoll Durchmesser an den Arm.

Tafeln