| Titel: | Constructions-Versuch einer sogenannten Ericsson'schen Luftdruckmaschine nach einzelnen darüber bekannt gewordenen Notizen; vom Eisenbahnbau-Conducteur v. Sehlen in Bremen. |

| Fundstelle: | Band 127, Jahrgang 1853, Nr. LI., S. 245 |

| Download: | XML |

LI.

Constructions-Versuch einer sogenannten

Ericsson'schen

Luftdruckmaschine nach einzelnen darüber bekannt gewordenen Notizen; vom

Eisenbahnbau-Conducteur v.

Sehlen in Bremen.

Aus dem Notizblatt des hannover'schen

Architekten- und Ingenieur-Vereines, Bd. II H. 2.

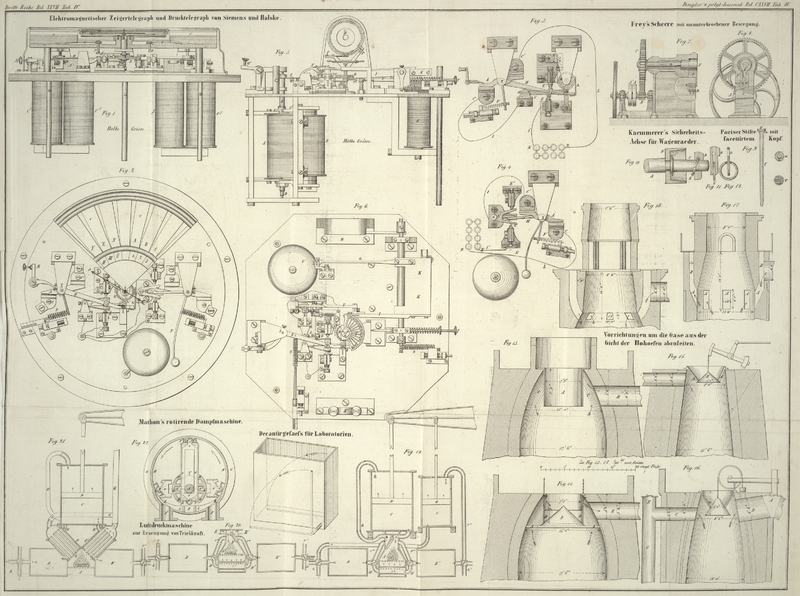

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

v. Sehlen, Constructions-Versuch einer Ericsson'schen

Luftdruckmaschine.

Unter dem Namen Luftmaschine oder calorische Maschine wurde unlängst in der

WeserzeitungWir verweisen auf die betreffenden Notizen im polytechn. Journal Bd. CXXVI S. 153 und auf die

Beschreibung der für E. Dunn in England

patentirten Ericsson'schen Maschine in Bd. CXXIII

S. 86.A. d. Red. eine Erfindung des Amerikaners Ericsson

beschrieben, welche wohl verdient die allgemeine Aufmerksamkeit zu beschäftigen, da

dieselbe im Vergleich mit der Dampfmaschine nur etwa den dritten Theil des

Brennmaterials bei gleichen Leistungen verbrauchen soll.

Die Artikel in dem genannten Blatte wurden daher von mir genau geprüft, doch geben

dieselben bei den sehr allgemein gehaltenen Andeutungen zu wenig Punkte, um aus

denselben ein klares Bild der Wirksamkeit und Anwendbarkeit dieser Maschine

construiren zu können, und nur die im Allgemeinen klar genug hingestellten

Principien konnte ich daraus zusammenfassen.

Nämlich

Benutzung der Expansivkraft der Luft statt des Wasserdampfes bei

directer Erwärmung

und

Wiederbenutzung der einmal gebrauchten Wärme durch die

Regeneratoren.

Obgleich die dazu gegebenen Erläuterungen mir die Sache nichts weniger als klar

machten, beschäftigte mich der Gedanke doch weiter, und nach einigen vergeblichen ZusammenstellungenZustammenstellungen, glaube ich nunmehr die Sache dem Principe nach als vollkommen ausführbar

bezeichnen zu dürfen, wie eine Betrachtung der dazu skizzirten Figur 19 wohl ergeben

dürfte.

Wie weit dasselbe überhaupt ausführbar seyn wird, darüber würden in letzter Instanz

wohl nur Versuche entscheiden; mich bewog das Bekanntwerden dieser Maschine zu

vermitteln die Ueberzeugung, daß dieselbe eine bedeutende Zukunft vor sich hat, und

daß es eine lohnende Aufgabe für den Praktiker seyn wird, die einzelnen Theile

auszubilden und zweckdienlich zu combiniren.

Daher habe ich mich denn auch nur bestrebt, in der mitgetheilten Figur die

Uebersichtlichkeit besonders hervortreten zu lassen, wodurch freilich die

compendiöse Anordnung der Einzelheiten verhindert wurde, welche aber um so leichter

einstweilen entbehrt werden kann, da über die Dimensionen der einzelnen Theile noch

nichts Bestimmtes bekannt geworden ist, eine etwa anzulegende Rechnung aber

gleichfalls nur Angaben liefern würde, welche der Bestätigung durch die Praxis

gleich sehr bedürfen.

Nach dieser allgemeinen Auseinandersetzung wende ich mich nunmehr zur Entwickelung

der in der mitgetheilten Figur angedeuteten Idee.

Zunächst den Satz festhaltend, daß durch eine directe Einwirkung der Wärme die Luft

expandirt werden soll, bot sich zur Erreichung dieses Zweckes nur die Anordnung

einer luftdicht geschlossenen Feuerbüchse; daraus folgte sofort eine andere

Bedingung, nämlich die, das Feuer durch eine directe Speisung mit der zu

verwendenden Luft zu unterhalten, welche wieder folgerecht nach jeder ausgeübten

Wirkung entfernt und durch frische Luft ersetzt werden muß.

Diese Bedingungen nun riefen die Anordnung der Maschine hervor, wie dieselbe in Figur 19

dargestellt wird.

Hierin bedeuten:

A der geschlossene Feuerraum,

B, B' die Regeneratoren,

C, c die beiden Cylinder,

D,

d „ „

Kolben.

Um die Wirkungsweise der Maschine zu verfolgen, denken wir uns die Kolben D, d aufwärts gehend.

Diese Kolben an demselben Arme des Balanciers aufgehängt, werden immer gemeinsam nach

oben oder unten gehen; die andere Seite des Balanciers bewegt das Schwungrad und die Hauptwelle mit

den Excentriken, welche Theile, als zum Verständniß unnöthig in der Zeichnung

fortgelassen wurden.

Der Kolben D muß sich aber bei dem gezeichneten Stande

der einzelnen Vertheilungshähne nach oben bewegen, denn die erwärmte Luft unter dem

Kolben D ist durch die (luftdichte) Feuerbüchse, den

Regenerator B¹, die einzelnen Röhren und die

beiden Kolben D und d

vollkommen abgeschlossen, wird also alle Seiten dieses abgeschlossenen Raumes

gleichmäßig drücken, und zwar d nach unten, D nach oben.

Wäre nun d und D gleich groß,

so würde eine Bewegung nicht eintreten, da aber D

wesentlich größer (nach der Figur etwa 3d

), so wird sich der Kolben D mit dem Ueberdrucke

nach oben bewegen. Der Kolben d muß aber gleichfalls der

Bewegung nach oben folgen. Dadurch wird die über demselben befindliche Luft durch

die Röhre r¹ in den Regenerator B¹, aus diesem durch den Hahn H¹ unter die Feuerung geleitet, passirt diese und

tritt vollständig erwärmt unter den Kolben D.

Zu gleicher Zeit muß aber auch die Luft über D entfernt

und unter d ersetzt werden; dieses geschieht, wie

folgt.

Die warme Luft über D wird durch das Rohr R und den Hahn H in den

Regenerator B geleitet, passirt diesen und tritt durch

den Hahn h in die Atmosphäre aus, es wird also D auf seiner oberen Fläche nur den einfachen

Atmosphärendruck zu überwinden haben.

Zu derselben Zeit tritt aber auch durch den Hahn h und

das Rohr r atmosphärische Luft unter den Kolben d, wodurch der vorhin bezeichnete Atmosphärendruck auf

D zum Theil wieder ausgeglichen wird.

Auf diese Art steigen nun die Kolben bis zu ihrem höchsten Standpunkte; ist dieser

erreicht, so bewirkt die Maschine die Umsteuerung, die Hähne H, H¹, h und h¹ werden entsprechend gedreht und die Klappe k umgelegt (vergleiche Figur 20) und dieselbe

Procedur, welche wir so eben beim Aufgange der Kolben beobachteten, wiederholt sich

bei deren Hinabgange.

Im Allgemeinen ist hiernach nun der Gang der Maschine erklärt und bleibt noch übrig,

einzelne Eigenthümlichkeiten hervorzuheben.

Zunächst geht aus dem beschriebenen Spiel der Maschine hervor, daß immer frische Luft

in den kleinen Cylinder c geleitet; ferner, daß diese

Luft beim Verbrauch durch den Regenerator und mittelst der Röhre r'' unter das Feuer geleitet wird, welches eben nur

durch die Zufuhr dieser frischen Luft brennend erhalten wird.

Dieses Rohr r'' ist beiden Regeneratoren gemeinsam und

mit vielen kleinen Oeffnungen versehen, um möglichst eine Vertheilung der Luft zu

bewirken.

Ferner ist hervorzuheben, daß die warme Luft, welche bereits ihres Sauerstoffs beim

Durchgange durch das Feuer beraubt ist, in den Regenerator geschafft wird ohne das

Feuer zu passiren, wozu die beiden Röhren r'''

angeordnet sind. Dabei ist zugleich der wichtigste Punkt der ganzen Anlage näher zu

beleuchten, die Regeneratoren nämlich und deren Wirkungsart.

Indem die gebrauchte heiße Luft durch den Regenerator streicht, setzt dieselbe hier

alle aufgenommene Wärme wieder ab.

Dieser wichtige Erfolg wird nun durch die ganz eigenthümliche Einrichtung dieser

Gefäße erzielt. Eine viereckige Röhre von genügenden Dimensionen, namentlich von

hinreichender Länge, wird mit feinen Drahtgittern von guten Wärmeleitern (Kupfer)

gefüllt und die beiden Enden durch passende Bleche bis auf die Ein- und

Ausströmeöffnungen geschlossen.

Tritt jetzt von der einen Seite die heiße Luft ein, so wird dieselbe sich rasch über

den ganzen Querschnitt der Gitterflächen ausbreiten und ganz fein zertheilt die

Maschen derselben durchströmen. Durch diese feine Vertheilung hat aber jede Masche

ein verhältnißmäßig geringes Wärmequantum aus nächster Berührung aufzunehmen, und

was an Wärme den zuerst getroffenen Gittern etwa entgeht, wird durch die folgenden

noch aufgenommen, so daß die Luft schließlich mit der Temperatur der Atmosphäre oder

wenig wärmer austreten wird, d.h. also: die Temperatur der zuerst getroffenen Gitter

ist am höchsten und nimmt die Temperatur der folgenden immer gradatim ab.

Tritt nun umgekehrt strömend, bei dem Spielwechsel die kalte Luft aus dem kleinen

Cylinder in den (geladenen) Regenerator, so trifft dieselbe gradatim wärmere Gitter,

wird also successiv immer mehr Wärme aufnehmen und so schon bedeutend vorgewärmt ins

Feuer geführt, wodurch dieselbe mit einem Ueberschuß an Wärme versehen, expandirend

den großen Kolben in Bewegung setzt.

Nach dem bisher Gesagten wird es jetzt leicht, den Hauptzweck der ganzen Einrichtung,

Ersparung an Brennmaterial, zu übersehen, und soll dieselbe mit einigen Worten in

ihren Einzelheiten angedeutet werden.

Diese Ersparung an Brennmaterial beruht:

1) In der directen Heizung.

Indem nämlich bei dieser Maschine immer nur der Antheil der Luft direct erhitzt wird,

welcher sofort seine Wirksamkeit ausüben muß, kann alle jene Wärme nicht verloren

gehen, welche jetzt bei den Dampfmaschinen dazu dient, den Kessel, das Mauerwerk,

das gesammte Wasser- und Dampfquantum, so wie Leitungsröhren, Schornsteine

und Luft im Schornsteine auf einem bestimmten Wärmegrade zu erhalten, welche

Verluste bislang nur theilweise gehörig gewürdigt seyn dürften.

2) In der Wiederbenutzung der

Wärme.

Die einmal aufgewendete Wärme geht nicht verloren, sondern wird von einem Kolbengange

dem Regenerator überwiesen und von diesem dem nächsten Kolbenspiele wieder

vollständig abgetreten, während bei Dampfmaschinen ohne Condensation fast die ganze

Wärme, bei denen mit Condensation immer noch ein beträchtlicher Theil derselben

verloren geht.

Somit wird nun die Behauptung, daß nur etwa 1/3 des Kohlenquantums bei der

Luftmaschine erforderlich ist, welches von der Dampfmaschine vollständig zu gleichem

Erfolg verbraucht wird, nicht mehr so amerikanisch klingen.

Außer dem angeführten Vorzuge des geringen Kohlenverbrauchs ist aber noch

hervorzuheben, daß auch dadurch an Kraft gespart wird, daß die Wasser- und

Luftpumpen wegfallen; schließlich aber ist der Hauptvortheil nicht zu übersehen, daß

die Dampfkessel mit ihren enormen Dimensionen und überraschenden Explosionen

gänzlich wegfallen, und mit Recht ruft daher Treeman Hunt

bei der Betrachtung einer solchen Luftmaschine für einen transatlantischen Dampfer

bestimmt: „Wir haben an dieser Maschine einen wahren treuen Freund,

während die Dampfmaschine nur ein unterjochter Sklav war, immer geneigt seine

Fesseln zu zerbrechen.“

Abgesehen aber davon, ob diese enthusiastische Recension sich auch auf vorliegenden

Versuch ausdehnen würde, sollen nun doch einige schlimme Uebelstände, welche die

Ausführung einer Maschine nach eben diesem Versuche hervorrufen würde, näher ins

Auge gefaßt werden, damit die Praktiker diese schwache Seite nicht lächelnd

beschauen und mit Achselzucken das ganze Project als „Unsinn“

bezeichnen mögen.

Die directe Heizung, dem Principe nach offenbar sehr vortheilhaft, wird der

Ausführung wesentliche Hindernisse bereiten; durch diese Einrichtung werden nämlich

mit den gewöhnlichen Verbrennungsproducten wie Kohlensäure, Kohlenoxydgas, Wasserdunst etc. auch

schädliche Gase, namentlich Schwefelwasserstoff etc. und außerdem auch Glanzruß,

Aschentheile etc. in den großen Cylinder und aus diesem in die Regeneratoren

gelangen. Diese Regeneratoren, deren Construction, beiläufig gesagt, auch noch

Geheimniß ist, bestehen wie schon oben erwähnt, einstweilen nach unbestätigten

Gerüchten, aus Millionen Metallmaschen; diese werden sich aber durch oben genannte

Eindringlinge sehr leicht verstopfen, oder von denselben corrodirt werden.

Die Gitter könnten freilich leicht ersetzt werden, doch wird dann fraglich, ob der

Verbrauch an Metall die Kohlenersparniß nicht überschreiten wird.

Es bleibt also nur übrig, ein Brennmaterial vollkommener Verbrennungsfähigkeit

anzuwenden, aber ein solches muß noch erfunden werden.

Noch nicht genug der praktischen Schwierigkeiten! Die Klappe k über dem Feuer muß rechts und links luftdicht schließen, deßgleichen die

Feuerthür; auch müßte die Klappe k zweitheilig seyn, um

zugleich rechts und links abschließen zu können, wie es bei dem Nachfeuern

nothwendig wird.

Das Alles sind freilich bedenkliche Aufgaben, doch dürfte die Praxis, welche jüngster

Zeit solche bedeutende Fortschritte machte, an deren Lösung nicht verzweifeln; bis

dahin erlaube ich mir, die in Fig. 21 skizzirte

Einrichtung in Vorschlag zu bringen, welche mit keinem der genannten Mängel

behaftet, dafür aber auch mit directer Heizung nicht versehen ist.

In der Fig. 21

sind die früheren Bezeichnungen, soweit dieselben nöthig waren, beibehalten, der

kleine Cylinder, als zum Verständniß nicht nothwendig, ist weggelassen, wer aber die

Vollständigkeit liebt, mag sich denselben hinter dem großen Cylinder stehend

denken.

Die Klappe B erscheint hier allerdings wieder, aber in

der höchst anspruchslosen Gestalt eines gewöhnlichen einfachen Saugschiebers, nur dazu dienend, die Intensität des Feuers

einmal nach der linken, einmal nach der rechten Seite zu lenken.

Die Feuerung ist eine ganz gewöhnliche offene und braucht dafür kein Brennmaterial

erfunden zu werden; erträglich gute Steinkohlen werden ihre Dienste nicht

versagen.

Auch die Heizthür ist ganz wie gewöhnlich herzurichten, und wird kein Schlosser

Anstand nehmen eine solche zu liefern.

Nur die Regeneratoren erscheinen wieder und dürften wohl manchen vergeblichen Versuch

veranlassen, ehe dieselben zweckdienlich und sachgemäß hergestellt seyn werden.

Die als neu hinzutretenden Apparate F und F¹ sind ganz gewöhnliche Röhrenkessel von

entsprechend zu wählenden Dimensionen, ihre Herstellung ist nicht schwierig. Die

eigenthümlich schräge Lage haben dieselben bis auf Weiteres bekommen, theils weil

dadurch eine bessere Vertheilung der Wärme erreicht werden soll, theils weil das

Reinigen der Rauchröhren dadurch wesentlich erleichtert wird. In diesem Röhrenkessel

streicht das Feuer durch die geraden Röhren, während die zu erwärmende Luft

dieselben umspült, wie das Wasser die Röhren in den Locomotiven.

Verfolgen wir nun das Spiel der Maschine nach dieser Abänderung:

Die Kolben steigen.

Die Luft über dem kleinen Kolben geht durch die Röhre r¹, den Regenerator B¹, den

Röhrenapparat F¹ und tritt heiß unter den Kolben

D.

Die Luft über D geht durch den Röhrenapparat F, den Regenerator B und

tritt in die Atmosphäre.

Zugleich saugt der kleine Kolben durch die offene Röhre r

atmosphärische Luft ein.

Ist der Kolbengang beendet, so steuert die Maschine um und dasselbe Spiel wiederholt

sich auf der andern Seite.

Das Ausströmen der gebrauchten Luft in die Atmosphäre, sowie das Aufsaugen frischer

Luft ist hier nur nöthig, um den Zustand des Gleichgewichts der Luftschichten über

und unter dem Kolben zu vermeiden.

Hiermit nun glaube ich meine Absicht erreicht zu haben, die Augen der Praktiker auf

diese vielversprechende Maschine hinzulenken, und da ich somit das Project guten

Händen übergeben erachte, so kann ich fernere Betrachtungen über die Steuerung, über

die Höhen-Schieber oder Kolben auf sich beruhen lassen, da doch Jeder, der

einige 1000 Thlr. verexperimeniiren will, unbestritten das Recht hat, seine eignen

Ansichten auszuführen.

Nur die eine Andeutung sey mir noch vergönnt, daß vielleicht das vorgetragene Princip

der Wärmeaufspeicherung bei der Heizung unserer Zimmer dereinst vortheilhaft zu

verwerthen seyn dürfte.

Tafeln