| Titel: | Siemens' und Halske's elektromagnetischer Zeiger- und Drucktelegraph. |

| Fundstelle: | Band 127, Jahrgang 1853, Nr. LV., S. 255 |

| Download: | XML |

LV.

Siemens' und Halske's elektromagnetischer

Zeiger- und Drucktelegraph.

Aus dem Practical Mechanics' Journal, Mai 1852, S.

25.

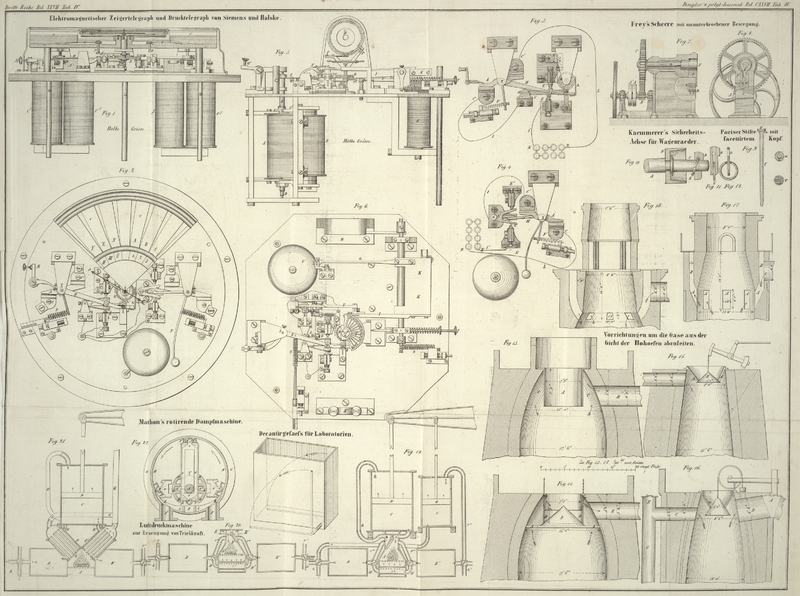

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Siemens' elektromagnetischer Zeiger- und

Drucktelegraph.

I. Der Zeigertelegraph.

Fig. 1 stellt

den Zeigertelegraphen mit Wecker im Durchschnitt, Fig. 2 im Grundrisse mit

Hinweglassung des größeren Theils der Tastatur dar. Denkt man sich durch die Mitten

beider Ansichten eine senkrechte Linie gezogen, so gehört der Mechanismus links von

dieser Linie zum Telegraphen, der rechts von derselben zum Wecker. Beide Theile

werden durch einen und denselben Telegraphendraht in Thätigkeit gesetzt. Es ist

ferner zu bemerken, daß zwischen dem Nachricht gebenden und Nachricht empfangenden

Instrument kein Unterschied stattfindet.

Betrachtet man den Apparat von oben, so hat er das Aussehen eines Zifferblattes, mit

einem Zeiger a, welcher an einer senkrechten Spindel b befestigt ist. Das Zifferblatt ist von radialen Tasten

c umgeben, deren jede einen Buchstaben des Alphabets

enthält, mit Ausnahme von zweien, welche den Intervall zwischen zwei Worten

bezeichnen. Drückt nun irgend eine der Tasten nieder, so wird irgend einer der

schräg zugespitzten Stifte p mit hinabgedrückt; sobald

aber der Druck auf die Taste aufhört, wird der Stift durch eine der Federn e wieder in die Höhe gehoben. Die senkrechte Spindel b enthält ein Sperrrad R mit

eben so vielen Zähnen, als Tasten und Stifte vorhanden sind, und unmittelbar über

dem Rade befindet sich ein Arm f, dessen Lage stets mit

derjenigen des Zeigers a coincidirt.

Der Mechanismus, welcher das Sperrrad in Bewegung setzt, ist Fig. 3 besonders

dargestellt. C, C¹ sind die Pole eines

hufeisenförmigen Elektromagneten, dessen Kupferdrahtwindungen C², C³ in Fig. 1 sichtbar sind. Eine

Armatur A oscillirt frei zwischen denselben um ihre

Achse X. An die nämliche Achse ist ein Hebel H befestigt, mit einem Federhaken h und einem Einfall h¹, welche in das

Sperrad R greifen. Eine adjustirbare Feder F hat ein beständiges Bestreben, die Armatur A von den Polen des Elektromagneten hinwegzuziehen.

Unmittelbar unter dem Hebel H

befindet sich ein

anderer metallener Hebel S mit zwei senkrechten

Flanschen, zwischen denen der Hebel H oscillirt, wobei

er abwechselnd gegen die eine und die andere derselben anschlägt und dadurch den

Hebel S durch eine außerordentlich kurze Strecke um

seinen Stützpunkt d dreht, eine Bewegung, welche auf der

einen Seite durch eine Achatspitze E¹, auf der

andern Seite durch eine Metallspitze E begränzt wird.

K, Z bezeichnet die Batterie; L den Leitungsdraht, l und l¹ die Verbindungsdrähte. Wenn die Kette

geschlossen ist, so geht der elektrische Strom von dem Pol Z¹ durch den Draht L, durch die

Umwindungen des Hufeisenmagneten C², C³, von diesem durch den Draht l und den isolirten Hebel S

nach der Metallspitze E und von da durch den Draht l¹ nach dem Pol K in

die Batterie zurück. Indem der Strom den Elektromagneten C², C³ umkreist, zieht dieser

die Armatur an und bewegt daher den Hebel H bis er gegen

die senkrechte Flansche des Hebels S stößt und den

letzteren gegen die isolirte Schraubenspitze E¹

treibt. Der Federhaken des Hebels H hat in diesem Moment

einen andern Zahn des Sperrrades R ergriffen. Da nun der

elektrische Strom bei E unterbrochen ist, so hört die

magnetische Kraft auf und die Feder F bewirkt die

rückgängige Bewegung des Hebels H. Am Ende dieser

Bewegung stößt der letztere den Contacthebel S gegen die

Mittelspitze E, wodurch die Kette wieder geschlossen und

die Armatur A von neuem angezogen wird u.s.w. Es ist

einleuchtend, daß jede Oscillation der Armatur das Sperrad R um die Breite eines Zahns und den Zeiger auf dem Zifferblatt von einem

Buchstaben zum nächstfolgenden weiter bewegt.

Angenommen nun, der Telegraphendraht L sey durch

sämmtliche Apparate geleitet, und die Federn F seyen

alle nahezu gleich adjustirt, so werden, so wie der Strom eingeleitet wird,

sämmtliche Armaturen gleichzeitig angezogen. Jedes Instrument öffnet alsdann die

Kette für sich, und seine Armatur bewegt sich sogleich zurück, um sie wieder zu

schließen. Ein elektrischer Strom ist nicht eher möglich, als bis alle Instrumente

diese Bewegung vollbracht und somit die Kette geschlossen haben. Sogleich findet

eine zweite gleichzeitige Bewegung der Armaturen statt, wobei die Zeiger der

verschiedenen Zifferblätter offenbar eine übereinstimmende Bewegung machen müssen.

Diese Oscillationen folgen einander mit einer Schnelligkeit von 25 in einer Secunde.

Drückt man nun in einem der Instrumente eine Taste nieder, so wird der Hebel f durch den mit der Taste niedergedrückten Stift p in seiner Rotation aufgehalten, wodurch er die

rückgängige Bewegung des Hebels H verhindert. In den

übrigen Apparaten wird der Contact wieder hergestellt; da aber die Kette nicht vollständig geschlossen

ist; so sind sie so lange außer Thätigkeit, bis die niedergedrückte Taste wieder

frei wird. Die Zeiger der verschiedenen Instrumente werden daher jedesmal an dem

Buchstaben der niedergedrückten Taste anhalten. Somit wird die Transmission der

ganzen Depesche nach einer oder verschiedenen Stationen durch Hinabdrücken der

Tasten bewerkstelligt. Die nöthige Uebereinstimmung in der Stellung sämmtlicher

Zeiger ist leicht herzustellen. Der Telegraphirende an der Endstation drückt nämlich

nur die glatte buchstabenlose Taste nieder und die anderen bewegen die Zeiger ihrer

Instrumente auf das nämliche Zeichen, indem sie ihre Armaturen vermittelst eines

Knopfes M in Bewegung setzen. Der Wecker Fig. 4, welcher sich

rechts vom Telegraphen befindet, wird gleichfalls nur durch die Kraft des

elektrischen Stroms und vermittelst des nämlichen Telegraphendrahtes in Thätigkeit

gesetzt. Er hat den Zweck, die Aufmerksamkeit des Telegraphirenden an einer

entfernten Station zu erregen, während die Telegraphen selbst in Ruhe sind. Dreht

man nämlich den Arm eines Commutators aus der mit „Ruhe“ in die

mit „Telegraph“ bezeichnete Lage, so geht der Batteriestrom

durch die Windungen des Weckermagneten C⁴, C⁵ der entfernten Station. Der Mechanismus dieses

Weckers ist demjenigen des Telegraphen ganz ähnlich, nur daß, anstatt des Armes H des letzteren, hier die Armatur einen Hammer N in Bewegung setzt, welcher so lange an die Glocke

schlägt, bis der Commutator-Arm der andern Station sich auf

„Telegraph“ bewegt, worauf der Zeiger des Zifferblattes

seinen Umlauf beginnt.

II. Der Drucktelegraph.

Der Zeigertelegraph bildet einen vollständigen Apparat für sich und kann entweder

allein oder in Verbindung mit einer Druckvorrichtung, welche die ganze Correspondenz

jeder Station in gewöhnlichen Lettern druckt, angewendet werden.

Der Mechanismus des Druckapparates ist demjenigen des Zeigertelegraphen ähnlich. Fig. 5 stellt

ihn im Verticaldurchschnitt, Fig. 6 im Grundrisse ohne

Druckcylinder dar. A und B

sind zwei Elektromagnete, zwischen deren Polen die Armatur C oscillirt. Die senkrechte Spindel D der

Armatur enthält einen Hebel E, welcher mit einem

Federhaken und Einfall versehen ist, die in das Sperrrad R greifen. Dieses Sperrrad hat ebensoviel Zähne, als dasjenige des

Zeigerapparates; dasselbe enthält aber anstatt des Zeigers ein Letternrad

T, welches aus radialen Federn besteht, deren jede, mit

Ausnahme von zwei glatten Federn, welche den Intervall zwischen zwei Worten bezeichnen sollen,

einen Buchstaben des Alphabetes trägt. Ein Contacthebel S ist auf die nämliche Weise, wie bei dem Zeigerapparat angeordnet, nur

daß, hier beide Spitzen F und F¹ metallisch sind, die eine, um den Strom des Telegraphendrahtes

durch die Drahtwindungen A zu leiten, die andere, um

einen Localstrom durch die Drahtwindungen B

herzustellen, welcher die rückgängige Bewegung der Armatur veranlassen soll. Durch

diese Anordnung wird eigentlich der Dienst her Feder G

überflüssig, und sie ist auch nur der Adjustirung wegen beibehalten, was den

Vortheil gewährt, daß die zur Anziehung der Armatur erforderliche Kraft des Stroms

bedeutend vermindert wird. Unmittelbar über dem Letternrad ist ein geschwärzter

Druckcylinder zwischen den festen Lagern H und H¹ Fig. 6 angeordnet.

Zwischen dem Letternrade und dem Druckcylinder befindet sich ein Papierstreifen.

Würde nun die unmittelbar unter der Walze befindliche Letter durch einen Hammer

aufwärts geschlagen, so würde sie sich selbst auf dem Papierstreifen abdrucken,

indem sie den letzteren gegen die geschwärzte Walze drückte. Dieser Schlag geschieht

nun durch den Arm l eines weiteren Elektromagneten K in dem Moment, wo das Letternrad durch das

Hinabdrücken einer Taste des Zeigerapparates angehalten wird. Die Einrichtung ist

folgende.

Ein Winkelhebel L kann in zwei Lagen gebracht werden,

nämlich gegen die isolirte Spitze l und gegen die

metallische Spitze l¹. Bei der letzteren Lage

geht ein elektrischer Strom von einer Localbatterie durch den Elektromagneten K, vorausgesetzt, daß die Kette an der Stelle F, durch welche gleichfalls der Strom geht, nicht

unterbrochen ist. Dieser Strom veranlaßt einen Schlag des Hammers I. Da jedoch der Elektromagnet K und seine Armatur in Vergleich mit dem Magneten A und B sehr schwer sind, so hat der Strom ein

gewisses, wenn auch sehr kleines Zeittheilchen nöthig, bevor er eine Wirkung

erzeugt. Während das Letternrad umläuft, bleibt der Contact bei l¹ unverändert, bei F

jedoch öffnet und schließt sich die Kette in so rascher Reihenfolge, daß der Strom

auf den Magnet K keinen Einfluß äußern kann. Wird aber

eine Taste des Zeigerapparates niedergedrückt, so bleibt das Letternrad stehen und

die Kette bei F bleibt geschlossen. Einen Moment später

zieht der Elektromagnet K seine Armatur an und drückt

die Letter auf einen Papierstreifen. Der Arm I schlägt

gegen den gebogenen Hebel N und dieser bei seiner

Drehung gegen den Winkelhebel L, wodurch die Kette bei

l¹ unterbrochen wird, so daß der Hammer

direct zurückfallen und das Letternrad seine Bewegung fortsetzen kann. Das

Zurückfallen des Hammers I und der Armatur des Magneten K wird durch eine Feder O

bewerkstelligt. Jede Bewegung dieser Armatur veranlaßt vermittelst der Hemmung P die Druckwalze und das Papier, sich um die Breite

eines Buchstabens weiter zu bewegen. Durch eine innere Schraube wird die

Schwärzwalze auch in der Richtung ihrer Achse seitwärts bewegt, um nach und nach

ihre ganze Oberfläche der Letter darzubieten. Ist der elastische Sector des

Letternrades glatt, d.h. ohne Letter, so wird der Hammer auch nicht bewegt, dagegen

berührt ein Hebel Q die Glocke U und kündigt dem Telegraphirenden an dem Ende eines jeden Wortes an, daß

die Stellung des Letternrades mit dem des Zeigers coincidirt. Sobald der Schlag

erfolgt ist, kann das Letternrad seine Bewegung fortsetzen, und die erste

Oscillation des Hebels E bewegt den Winkelhebel L gegen den Berührungspunkt l¹ zurück, um den Druckmagneten K

wieder in Thätigkeit zu setzen. Die Stellung des Letternrades muß vor allen Dingen

nach derjenigen des Zeigers des Zeigerapparates adjustirt werden. Dieses geschieht

dadurch, daß man zuerst auf den Knopf drückt, welcher das Letternrad in einer

gewissen Lage mit Hülfe des gegen die Spitze n des

Knopfes v stoßenden Arms m

anhält. Wenn nun der Zeiger nicht an dem nämlichen Buchstaben anhält, so setzt man

durch wiederholtes Niederdrücken des Knopfes w entweder

das Letternrad oder den Zeiger in Umdrehung. Ist die Adjustirung einmal

bewerkstelligt, so bedarf der Druckapparat keiner weiteren Aufmerksamkeit von Seiten

des Telegraphirenden, welcher bei Beendigung der Operation die ganze Depesche

gedruckt vorfindet. Das Ende einer Depesche wird immer durch den Buchstaben P angezeigt. Findet sich dieser am Schluß der Depesche

wirklich abgedruckt, so darf der Telegraphirende moralisch überzeugt seyn, daß

sämmtliche Buchstaben richtig stimmen.

Tafeln