| Titel: | Ueber die Benutzung der Hohofengase und über das Aufgeben der Schmelzmaterialien in die Hohöfen; von Sam. H. Blackwell zu Dudley. |

| Fundstelle: | Band 127, Jahrgang 1853, Nr. LVII., S. 261 |

| Download: | XML |

LVII.

Ueber die Benutzung der Hohofengase und über das

Aufgeben der Schmelzmaterialien in die Hohöfen; von Sam. H. Blackwell zu

Dudley.

Aus dem Civil Engineer and Architects' Journal, Januar

1853, S. 17.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Blackwell, über die Benutzung der Hohofengase.

Die Benutzung der aus der Gicht der Hohöfen entweichenden brennbaren GaseWir verweisen hinsichtlich dieses Gegenstandes auf die Abhandlungen von

Montefiore Levi im polytechn. Journal Bd. CXVI S. 363 und 368.A. d. Red. ist schon seit längerer Zeit auf vielen Eisenwerken des Festlandes

eingeführt. Die hohen Preise der Brennmaterialien sowie die größere Aufmerksamkeit,

welche der wissenschaftlichen Kenntniß der wichtigsten Hüttenprocesse gewidmet wird,

haben die Verwendung der Hohofengase in Deutschland und Frankreich weit früher, als

es in England geschah, veranlaßt. Auch in den Vereinigten Staaten, besonders in

Pennsylvanien, hat man schon seit Jahren das Beispiel des europäischen Festlandes

befolgt. Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist der, einige von den Ursachen

darzulegen, welche die allgemeinere Benutzung der Gichtgase in den großen

Eisenwerken Englands verzögert haben, sowie um die Aufmerksamkeit auf einige der

besten Vorrichtungen zu lenken, welche zum Auffangen der Gase und zum Aufgeben der

Schmelzmaterialien dienen.

Die ersten Versuche zur Benutzung der Gichtgase in England wurden zu

Ystal-y-Fera in Südwales gemacht, und es nahm Hr. Budd ein Patent auf die dazu erforderlichen

Apparate.Man sehe seine Abhandlung im polytechn. Journal Bd. CXIII S. 208.A. d. Red. In dem Augenblick, in welchem die Gase aus der Gichtöffnung entweichen und

sich mit der atmosphärischen Luft verbinden, erfolgt ihre Entzündung und dann muß

die Flamme sofort benutzt werden, indem man sie auf die zu erhitzenden Flächen

einwirken läßt, weil sonst ihre Heizkraft verschwindet und verloren geht. Bei den

Versuchen, die Gichtflammen zu benutzen, mußten daher die

Kessel oder die Röhren, deren Feuerung oder Erhitzung man bezweckte, in der

unmittelbaren Nähe der Gichtöffnung angebracht werden. Auf vielen Werken war dieß

sehr schwierig und nur bei wenigen war es nicht mit wesentlichen Unbequemlichkeiten

verbunden. Selbst da wo die Vorrichtungen gut anzubringen waren, wirkte aber die

Flamme immer sehr stark auf den Canal, durch welchen sie aus der Gicht entwich, und

erschöpfte sich im Verhältniß der Länge dieses Canals und seines

Absorptionsvermögens, ehe sie noch dahin gelangte, wo sie eigentlich erforderlich

war. Diese Schwierigkeit führte zu einer solchen Veränderung der Vorrichtungen, daß

statt der Flamme die Gase

selbst, ehe sie sich mit Luft vermischt und entzündet haben, aus der Gicht

abgeleitet werden konnten.

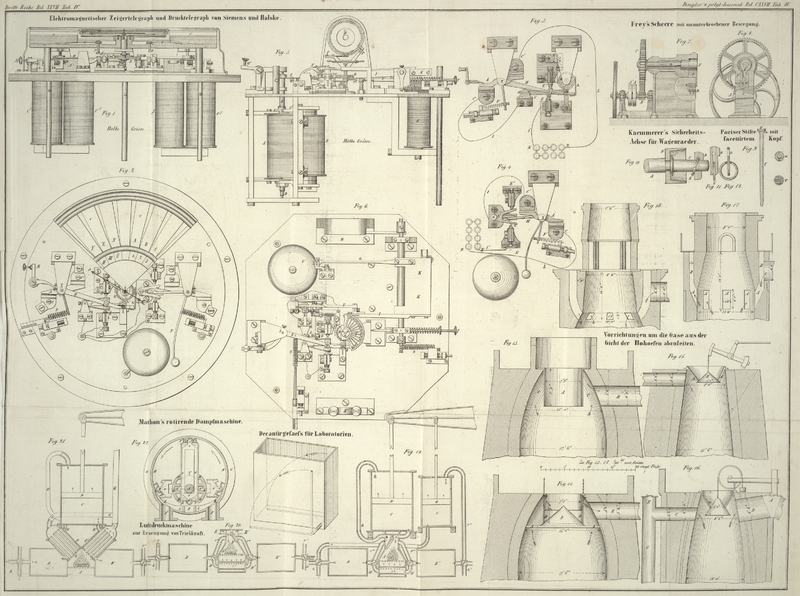

Dieß wurde durch die in Fig. 13 dargestellte

Einrichtung bewirkt. Ein Cylinder A von Gußeisen oder

starkem Eisenblech, der bis zu dem unteren Rande der Röhre B, durch welche die Gase ausströmten, hinabreichte, wurde in die Gicht

eingehängt, indem sein breiter Rand auf ihrem Rande auflag. Da sich der Durchmesser

des Hohofenschachtes von der Gicht ab vergrößert, so entstand zwischen dem

Schachtfutter und dem Cylinder ein offener Raum C, C,

welcher einen Behälter für das Gas bildete, und da der Cylinder stets mit

Schmelzmaterialien angefüllt war, so konnte auch keine atmosphärische Luft

eindringen.

Diese Einrichtung entsprach dem Zweck vollkommen, insofern dadurch die Gase, ohne

entzündet zu seyn, aufgefangen wurden; und obgleich dieselben mit einer hohen

Temperatur aus dem Ofen ausströmten, so hatte sich doch der Wärmeverlust in den

Canälen sehr vermindert, indem er sich auf die Strahlung der heißen aber nicht

entzündeten Gase beschränkte. So weit die Gase auch geleitet werden mochten, so

blieb doch ihre chemische Zusammensetzung dieselbe und die atmosphärische Luft

konnte sich erst dort mit ihnen vermischen, wo sie verbrennen und als Brennmaterial

wirken sollten.

Jede Schwierigkeit des Anbringens der Röhren zum Erhitzen der Gebläseluft, oder zur

Feuerung der Dampfkessel war gehoben, allein es blieben zwei Quellen von Nachtheilen

zurück. Erstens war ein sehr starker Zug erforderlich, der nur durch eine

hinlänglich hohe Esse erreicht werden konnte, um die Gase mit Regelmäßigkeit

emporzuziehen; zweitens war die Menge der Gase, welche man unter den günstigsten

Umständen aus dem Hohofen emporziehen konnte, nur ein geringer Theil von dem ganzen

Volum derselben, welches im Ofen erzeugt worden war, indem der größere Theil aus dem

offenen Cylinder entwich.

Wo eine stark ziehende Esse zur Hand und wo die Benutzung des ganzen Quantums

erzeugten Gases nicht erforderlich war, da genügte die in Fig. 13 dargestellte

Einrichtung in vielen Fällen. Auf andern Werken war dieß dagegen nicht der Fall; so

konnte man auf einigen den Hohofen durchaus nicht in einem guten Betriebe erhalten, sobald

die Gichtgase abgeleitet wurden; es fand nämlich vor den Formen ein starkes

Aufwallen statt, begleitet von häufigem Kippen und Rutschen der Gichten, so daß der

Gang fortwährend unregelmäßig war. Die Production verminderte sich und man mußte

endlich die Benutzung der Gase wieder aufgeben, da sie mehr Nachtheile als Vortheile

darbot.

In Süd-Staffordshire war dieß weit mehr der Fall als in Wales, weßhalb in

jener Provinz nach mehreren Versuchen, die sämmtlich gleiche Resultate gaben, die

Benutzung der Gichtgase gänzlich aufgegeben wurde. Es war schwer, die Ursache dieser

großen Unregelmäßigkeit in den Resultaten zu ermitteln, jetzt weiß man dieselbe aber

genau.

Im Jahre 1849 wurden dem Verfasser dieses Aussatzes zwei Hohöfen in Derbyshire zur

Leitung übergeben, bei denen man die Gichtgase auffing, um damit die Luftapparate zu

erhitzen. Der Betrieb der Hohöfen war, so lange man sie im Gaargange erhalten

konnte, sehr gut, allein es war dieß nicht immer möglich. Der Grund davon war

folgender: die Oeffnungen zum Auffangen der Gichtgase lagen so nahe an der

Gichtöffnung, daß wenn der Wind gewisse Richtungen hatte, die Gase nicht regelmäßig

ausströmten, oder wenn dieß auch in gehöriger Menge geschah, sie so mit

atmosphärischer Luft vermischt waren, daß sie in den Canälen verbrannten und große

Nachtheile veranlaßten, indem nun der Gebläsewind minder stark erwärmt wurde, die

Temperatur im Ofen auch sank und der Gaargang nachließ.

Der Verfasser suchte diese Nachtheile dadurch zu vermeiden, daß er in der Gicht einen

blechernen Cylinder, wie in Fig. 13, anbrachte. Die

Gichten waren nicht weit und gestatteten nur Cylinder von 4 1/2 und 6 Fuß

Durchmesser. Die dadurch erlangte Wirkung war insofern genügend, als man auf diese

Weise ein regelmäßiges Ausströmen von entzündetem Gas erlangte; allein in dem

Hohofen mit dem 4 1/2füßigen Cylinder begann ein Kippen und Rücken der Gichte, vor

den Formen im Herde war es sehr unruhig und die wöchentliche Production verminderte

sich. Nach zweiwöchentlichen Versuchen wurde der Cylinder herausgenommen und es

wurden andere Mittel ergriffen, um die Entzündung der Gase zu verhindern, worauf der

Ofen wiederum in regelmäßigen Betrieb kam. Der Hohofen, in welchem der 6füßige

Cylinder angebracht worden war, hatte einen weit bessern Gang, doch keinen völlig

genügenden, und als daher der Cylinder verbrannt war, traf man ähnliche

Einrichtungen, wie bei dem andern Ofen. Es ist nicht nöthig auf dieselben näher

einzugehen, weil weiter unten ähnliche, aber durch weitere Erfahrungen verbesserte

Vorrichtungen beschrieben werden; im Wesentlichen war die Einrichtung von der in Fig. 18 dargestellten

nicht verschieden. Beide Hohöfen sind seitdem in einem guten Betriebe gewesen und

die aufgefangenen Gase genügen, um den Gebläsewind gehörig zu erhitzen, so daß dazu

keine besondere Feuerung mit Staubkohlen mehr erforderlich war.

Aus diesem Versuche, sowie aus ähnlichen, auf andern Werken erlangten Resultaten,

geht hervor, daß die Betriebs-Unregelmäßigkeiten nicht bloß durch das

Ableiten der Gase veranlaßt wurden, und sie konnten bloß noch einer andern Ursache

zugeschrieben werden, nämlich der Verengung der Gichtöffnung; es entstand daher die

Frage, auf welche Weise diese wirkte? Die erste Vermuthung, welche sich natürlich

darbot, war die, daß die hervorgebrachte Wirkung von dem verminderten Querschnitt

der Oeffnung herrührte, durch welche die in dem Ofen entstandenen Gase aufsteigen

mußten, wodurch dem freien Durchströmen der Gebläseluft größere Hindernisse

entgegengestellt wurden. Man fand jedoch bald, daß diese Erklärung unhaltbar

sey.

Die Ersparniß, welche auf einigen Waleser Werken durch die Benutzung desjenigen

Antheils der Gase erzielt wurde, die man mittelst der dort angewandten Cylinder

auffangen konnte, erregte den Wunsch, das ganze Gasquantum verwendbar zu machen,

indem man die Gichtöffnung gänzlich verschließt, so daß nichts von den Gasen in die

freie Luft entweichen kann.

Dieß wurde zuerst in der Waleser Hütte Cwn Celyn

Das gälische w wird wie u ausgesprochen.A. d. Red. ausgeführt. Die angewendete Vorrichtung ist in Fig. 14 dargestellt. Zwei

gußeiserne Balken A, A (von denen jedoch nur einer in

dem Durchschnitt zu sehen ist), sind etwa 7 Fuß unter der Gicht, quer durch den

Ofenschacht gelegt. Auf denselben ruht ein gußeiserner Kegel B, dessen Basis nicht so groß ist als die Gicht weit. Ein etwa 3 1/2 Fuß

hoher Cylinder ist mittelst eines Randes in die Gicht eingehängt, und ein zweiter,

etwa eben so hoher D, ruht auf dem Kegel; er ist weiter

als der erste Cylinder und kann mittelst zweier eiserner Stäbe und daran befestigter

Ketten, welche durch Löcher in dem Rande des obern Cylinders gehen, gehoben werden.

E ist die Röhre zum Ableiten der Gase. Wenn der

untere Cylinder auf dem Kegel aufliegt, wie die Figur zeigt, so ist die Gicht

gänzlich verschlossen und der innere Raum der Cylinder kann mit der Erz- oder

Kohlengicht angefüllt werden. Wird nun der untere Cylinder gehoben, so fallen die

Schmelzmaterialien

rings um die Basis des Kegels in den Ofen, und wenn alsdann der Cylinder

herabgelassen wird, so ist die Gicht wiederum verschlossen. Bei einer solchen

Einrichtung kann man alle Gase benutzen und erlangt eine größere Hitze für den

Luftwärmeapparat.

Eine andere Vorrichtung, welche denselben Zweck erfüllt, wurde etwas später in der

Ebbw Vale-Hütte in Wales angewendet; sie ist

in Fig. 15

abgebildet. Ein abgestumpfter Kegel A ist umgekehrt,

mittelst eines Randes, der auf dem Gichtrande ruht, in die Gicht eingehängt. Das

abgestumpfte Ende ist durch einen andern Kegel B

verschlossen, dessen Scheitel durch das abgestumpfte Ende des oberen Kegels A in die Höhe steigt und ihn verschließt. Der untere,

den Verschluß bewirkende Kegel hängt an einer Kette, die an einem Balancier mit

Gegengewicht hängt, so daß er nach Belieben gehoben und niedergelassen werden kann;

C ist die Röhre, durch welche die Gase abgeleitet

werden. Wird der untere Kegel gehoben, so ist die Ofengicht geschlossen; es werden

nun die Kohlen- oder Erzgichten mittelst der Gichtwagen darin eingefüllt und

er wird alsdann niedergelassen, worauf die Materialien rings herum in den Ofen

fallen. Dieser Gichtverschluß ist auf mehreren Werken der Ebbw Vale-Compagnie angebracht und man ist mit ihm sehr zufrieden.

Sowohl dort als auf den Cwn Celyn-Werken sind die

Hohöfen mit den verschlossenen Gichten in sehr gutem Betriebe und produciren ein

eben so gutes, wo nicht besseres, und eben so viel Roheisen als die mit offener

Gicht. Der Querschnitt der Oeffnung, durch welche die Gase abgeleitet werden, ist in

einigen Fällen kaum so groß, als derjenige einer dreifüßigen Röhre und viel geringer

als derjenige des kleinsten Cylinders, welche so ungünstige Resultate veranlaßten.

Folglich konnte die nachtheilige Wirkung dieser Cylinder weder von der geringern

Ausströmungsöffnung für die Gase, noch daher rühren, daß der Gebläsewind nicht

gehörig durch den Ofen konnte. Die Wirkung der Cylinder konnte bloß darin bestehen,

daß die Schmelzmaterialien zu sehr gegen den mittleren Theil des Hohofens

niederfielen, welches, wie anderweitige Erfahrungen gezeigt haben, einen

nachtheiligen Einfluß auf den Betrieb hat.

Durch die Kegel werden hingegen die in die verschlossenen Oefen gegebenen

Schmelzmaterialien ringsum an den Schachtwänden verbreitet und zwar ganz so wie es

bei offenen Oefen mit weiten Gichten geschieht. Es ist daher einleuchtend, daß in

Wales die Cylinder nicht solche Nachtheile auf den Betrieb äußern konnten, wie in

Staffordshire, weil die Hohöfen der erstem Provinz weitere Gichten haben als die der

letztern, so daß dort Cylinder von 8 bis 10 Fuß Weite angewendet werden konnten,

während in Staffordshire nur weit engere benutzt werden konnten.

Die Art und Weise des Aufgebens der Schmelzmaterialien auf die Hohöfen ist eine sehr

wichtige Sache, welche einen bedeutenden Einfluß auf den Betrieb hat, bis jetzt aber

wenig beachtet wurde.

Es ist beim Hohofenbetrieb schon seit langer Zeit als allgemeiner Grundsatz

angenommen worden, daß weite Gichten einen günstigen Einfluß, besonders auf die

Größe der Production haben, nicht allein bei den Kohks-, sondern auch bei den

Holzkohlenhohöfen, daher bei den Hohöfen des Harzes, die bekanntlich nur mit

Holzkohlen betrieben werden, schön vor 40 Jahren weite Gichten gebräuchlich waren.

Auch in Steiermark wendet man jetzt weitere Gichten an; man gibt dort auch die

Kohlengichten mehr in der Mitte und die Erzgichten mehr ringsum an den Seiten auf;

durch diese Mittel hat man die Production sehr erhöht.

Der Grund der bessern Wirkung der weiten Gichten war früher nicht genau bekannt und

erst die Benutzung der Gichtgase führte zu einer genügenden Erklärung.

Vor einigen Monaten wurde dem Verfasser der Betrieb von einem der Hohöfen der

Bilston-Hütte in Staffordshire übertragen, welcher mit einem Cylinder und mit

andern Einrichtungen zum Auffangen der Gase versehen war. Obgleich er überzeugt war,

daß der Cylinder auf den Betrieb einen schlechten Einfluß haben müsse, so begann er

den Betrieb doch, weil er den Hohofen zugestellt und zum Anblasen bereit fand und

weil der Cylinder 6 Fuß im Durchmesser hatte. Der erwartete Erfolg blieb nicht aus,

denn es fand ein stetes Rücken und Kippen der Gichten und ein Aufwallen vor der Form

statt. Die Esse war nicht hoch genug, um ein kräftiges Abziehen der Gase bewirken zu

können und der Verfasser ließ daher eine ähnliche Einrichtung wie die in Ebbw Vale vorhandene machen, welche Fig. 16 zeigt. Es gab

dieß sofort ein gutes Resultat, der Betrieb wurde regelmäßig, allein das Roheisen

blieb weiß, selbst als man den Erzsatz verminderte und eine gute Schlacke erhielt.

Es war klar, daß eine weitere Verminderung des Erzsatzes das verlangte Resultat

nicht geben würde. Offenbar war das weiße Roheisen eine Folge, der verschlossenen

Gicht. Man brachte eine 9 Zoll weite Röhre in der Gicht an, jedoch ohne Erfolg, und

nur ein geringer wurde mittelst einer weiteren Röhre erlangt.

Da die Production von grauem Roheisen nothwendig war, so beschloß man nun, die

Benutzung der Gase lieber ganz aufzugeben, als fortzufahren weißes Eisen zu blasen.

Das Ventil A auf der Haupt-Gasröhre B, sowie der Deckel E auf

der Gasröhre C, C wurden nun geöffnet und man erlangte

sogleich ein anderes Resultat. Das Eisen wurde grau und der Betrieb regelmäßig. Das weiße

Eisen war offenbar eine Folge des Drucks, welcher durch die verschlossene Gicht

veranlaßt wurde. Der Ofen war so empfindlich für die geringste Beschränkung des

freien Abzuges der Gase, daß schon ein starker Wind, der in die offene Röhre drang,

durch welche die Gase gewöhnlich ausströmten, die Bildung von weißem Roheisen

veranlaßte.

In Wales, wo man die verschlossenen Gichten mit Erfolg anwendet, betreibt man viele

Oefen auf weißes, zu verfrischendes Roheisen, und daher ist die Tendenz der

verschlossenen Gichten, diese Qualität zu erzeugen, nicht unvortheilhaft. In manchen

Fällen sind jedoch gegen ihre Anwendung wesentliche Einwürfe zu machen; außerdem

würden geschlossene Gichten allgemein eingeführt werden, da sie die Nothwendigkeit

hoher Essen beseitigen und die Benutzung aller Gase gestatten.

Daß an der Tendenz zum Rohgang oder zur Erzeugung weißen Eisens nicht bloß die

Ableitung der Gase aus dem Ofen schuld war, beweisen klar die Resultate der

schottischen Hohöfen, bei denen diese Ableitung ohne Anwendung geschlossener Gichten

bewirkt wird. Zu Dundyvan hat man auf diesen Punkt besonders eine große

Aufmerksamkeit gerichtet, und die Resultate haben gezeigt, daß die Oefen, von denen

die Gase abgeleitet werden, mit gleicher Regelmäßigkeit arbeiten und mit gleicher

Leichtigkeit graues Roheisen produciren, wie diejenigen, welchen man die Gase nicht

entzieht, und es würde leicht seyn, noch andere Beispiele anzuführen, die dasselbe

Resultat liefern.Wir verweisen auf die Hohöfen der Coltneß-Hütte in Schottland, von

denen die Gase auf ähnliche Weise abgeleitet werden, um sie zum Erzrösten zu

benutzen; siehe S. 116 in diesem Bande des polytechn. Journals.A. d. Red.

Die Art und Weise, wie die Gase zu Dundyvan aufgefangen werden, ist in Fig. 17

dargestellt. Der Hohofen ist 42 (engl.) Fuß hoch und hat in der Mitte 12 Fuß

Durchmesser. In einer Höhe von 12 Fuß vom Boden beginnt er sich zu verengen, um die

Rast und das Gestell zu bilden, welches letztere unten am Boden, oder im Herde 7 Fuß

weit ist. In acht Fuß Entfernung von der Gicht, welche acht Fuß weit ist, fängt die

Verengung auch an, so daß der Ofen auf 22 Fuß eine cylindrische Form hat. Unter dem

sich nach der Gicht zu verengenden Theil sind acht Oeffnungen A, A, A, von 4 Fuß Höhe und 1 1/2 Fuß Weite, gleich weit von einander

entfernt, angebracht. Dieselben führen zu einem ringförmigen Raum B, B, welcher rings um den Ofen und bis zum Gichtplateau

geht, woselbst er

durch die eisernen Platten geschlossen ist, womit dieselbe belegt ist. Die Röhre C, mittelst welcher die Hohofengase abgeführt werden,

ist nahe am oberen Ende des ringförmigen Raumes angebracht. Hin und wieder sind die

Eingänge zu den Canälen mit einem blechernen Cylinder bedeckt, der 10 Fuß weit ist

und auf einem Rande ruht und 5 bis 6 Fuß unter dem Gichtrand hinabreicht, so daß

zwischen dem Cylinder und dem Schachtfutter ein etwa 1 Zoll weiter Raum bleibt. In

Fig. 17

ist der Cylinder nicht dargestellt. Obgleich man mit diesem Cylinder sehr genügende

Resultate erlangt hat, so ist es doch zweifelhaft, ob er überall nothwendig ist,

denn jedenfalls ist es mehr als wahrscheinlich, daß er nach kurzer Zeit verbrannt

seyn wird.

Bei manchen Hohöfen mit offenen Gichten, von denen die Gase abgeleitet werden, hat

man die Cylinder ganz aufgegeben. In diesem Fall müssen aber die Oeffnungen in dem

Schachtfutter, durch welche die Gase abziehen, weit genug von der Gicht entfernt

seyn, um eine Vermischung der Gase mit atmosphärischer Luft zu verhindern. Es ist

daher ganz zweckmäßig, sie 10, 12 oder 15 Fuß unter der Gicht anzubringen. In dieser

Tiefe strömen die Gase leichter aus, indem die darauf liegenden Materialien einen

größern Druck auf sie ausüben und sie sind daher zur Feuerung weit geeigneter.

Fig. 18 zeigt

die Vorrichtung zum Auffangen der Gase, wie sie neuerlich zu Pontypool in Südwales

gemacht wurde und wobei man ebenfalls auf den Gebrauch des Cylinders verzichtet hat.

– In Beziehung auf die Heizkraft ist es nothwendig, die Zusammensetzung der

Gase und die in dem Hohofen stattfindenden chemischen Reactionen kurz zu

betrachten.

Die ausgedehntesten Untersuchungen über die Hohofengase hat der verewigte

französische Chemiker Ebelmen angestelltPolytechn. Journal Bd. LXXXV S. 33,

Bd. XCIV S. 44 und Bd. CXIX S. 351.; auch Professor Bunsen in Heidelberg und Prof.

Playfair in London haben viel zur Kenntniß derselben

beigetragen.Polytechn. Journal Bd. CVII S.

271.

Aus Ebelmen's Versuchen geht hervor, daß die erste Wirkung

des Gebläsewindes bei seinem Eintritt durch die Formen in den Ofen darin besteht,

durch die Vereinigung des Sauerstoffs der atmosphärischen Luft mit dem Kohlenstoff

der Kohks (der Holz- oder Steinkohlen) Kohlensäure zu bilden, wobei die zum

Schmelzen des Eisenerzes erforderliche intensive Hitze entbunden wird. Indem nun die

Kohlensäure aufwärts strömt, kommt sie mit den über der Schmelzungszone befindlichen

glühenden Kohks in Berührung und wird durch Aufnahme von Kohlenstoff aus denselben,

in Kohlenoxydgas verwandelt. Letzteres steigt dann in die höheren Räume des

Ofenschachts empor und wirkt reducirend auf das Eisenoxyd des Erzes und verwandelt

sich dadurch großentheils wieder in Kohlensäure. Die aus der Gicht entweichenden

Gase enthalten in Folge dieses chemischen Processes und auch wegen der aus dem

Zuschlagskalk entwickelten Kohlensäure, mehr von derselben, als wenn sie tiefer im

Schacht aufgefangen worden wären, und wegen dieses größeren Kohlensäuregehalts ist

ihre Heizkraft geringer.

Wo daher nur ein Theil der Gase aufgefangen wird, wie bei den offenen Gichten, ist

die tiefe Lage der Canäle sowohl wegen der Heizkraft der aufgefangenen Gase, als

auch deßwegen von Wichtigkeit, weil sie dann keine atmosphärische Luft beigemischt

enthalten.

Im Folgenden stelle ich die Resultate zusammen, zu denen wir mit Sicherheit gelangt

sind:

1. Die aus der Gicht entweichenden Gase können mit großem Nutzen zur Dampferzeugung

und zur Erhitzung der Gebläseluft angewendet werden.

2. Sie müssen so aufgefangen werden, daß sie sich nicht mit atmosphärischer Luft

vermischen, ehe sie zu dem Punkt gelangen, wo sie benutzt werden sollen.

3. Dieß kann auf zweierlei Wegen bewirkt werden, entweder indem man die

Ableitungscanäle tief genug unter der Oberfläche der Schmelzmaterialien anbringt,

oder indem man die Gicht gänzlich verschließt.

4. Der erste Weg muß dann eingeschlagen werden, wenn graues Roheisen erzeugt werden

soll; dann muß aber auch ein starker Zug durch eine hinlänglich hohe Esse

hervorgebracht werden.

5. Wenn die Gase einmal aufgefangen sind, so können sie auf jede Entfernung, welche

mit dem Zuge im Verhältniß steht, fortgeleitet werden, ohne an ihrer Heizkraft

anders als durch Strahlung zu verlieren. Die ganze Heizkraft wird dadurch erhalten,

daß man die Gase erst da mit atmosphärischer Luft vermischt, wo sie verbrannt werden

und ihre Heizkraft ausüben sollen.

6. Auf der Gicht darf keine Einrichtung getroffen werden, welche die Oeffnung auf

mehr als 8 Fuß Durchmesser verengt; 9 bis 10 Fuß weite Gichten sind die

zweckmäßigsten.

––––––––––

Nachdem vorstehende Abhandlung in dem Institut der Maschinenbauer zu Birmingham

vorgetragen worden war, entstand eine Discussion darüber, aus welcher wir das

Wichtigste mittheilen.

Der Vorsitzende, Hr. Rob. Stephenson warf unter anderm die

Frage auf, ob man denn die Temperatur der abgeleiteten Gase nicht kenne?

Hr. Blackwell erwiederte, daß man darüber nichts Genaues

wisse, daß aber die Temperatur der Gase nicht hoch seyn könne, so lange sie nicht

entzündet seyen. Bei einem Verfahren zur Benutzung der Gase, welches in Frankreich

angewandt worden, lasse man sie durch Wasser gehen, ehe man sie verbrenne, um sie

von allen Unreinigkeiten und schädlichen Substanzen zu befreien und um jede

Möglichkeit einer Explosion zu vermeiden, wobei also die freie Wärme der Gase, die

sie bei ihrem Ausströmen aus dem Ofen und vor ihrer Verbrennung besitzen, verloren

geht.

Hr. Gibbons bemerkte, daß sein verstorbener Bruder der

erste in England war, welcher die Nachtheile der engen, gewöhnlich nur vier Fuß

weiten Gichten nachwies. Eine Weite von 8 bis 9 Fuß sey die beste, auch 10 Fuß seyen

noch zweckmäßig.

Hr. Blackwell sagte, er habe überall die Erfahrung

gemacht, daß bei einer verschlossenen Gicht weißes Roheisen erzeugt werde.

Hr. Slate erwähnte, daß man auf der

Middlesboro-Hütte im nördlichen England bei verschlossener Gicht ein weit

festeres Roheisen zum Gießereibetriebe erblase, welches jedoch nicht gänzlich weiß

sey; daß auch dabei eine hohe Production und eine Verminderung der Kosten erzielt

werde. Er warf zugleich die Frage auf, warum man die Gase nicht so tief im Schacht

auffange, daß man möglichst reines Kohlenoxydgas erhalte?

Hr. Blackwell antwortete darauf, daß seines Wissens unter

15 Fuß von der Gichtöffnung aus gerechnet, keine Gase aufgefangen werden, weil dieß

Nachtheile veranlassen müsse, indem das Kohlenoxyd zur Reduction der Erze durchaus

erforderlich sey.

Es entstand nun eine Discussion über die ökonomischen Vortheile, welche die Benutzung

der Gichtgase gewährt.

Hr. Blackwell bemerkte, daß auf den Ebbw

Vale-Werken der Dampf zum Betriebe des Gebläses gänzlich mittelst dieser Gase

erzeugt und die Gebläseluft dadurch erhitzt werde; es seyen dazu unter gewöhnlichen

Umständen, bei besonderer Feuerung, 15 bis 20 Ctr. Steinkohlen per Tonne Roheisen erforderlich. Der dadurch erlangte

Gewinn sey freilich sehr verschieden, je nach dem Werth der zur

Dampfmaschinen-Feuerung verwendeten Staubkohlen. – In Staffordshire

würden daher nur 6 Pence auf die Tonne Roheisen erspart, da dort die Staubkohlen

einen sehr geringen Werth haben, denn sie seyen gar nicht backend und könnten nicht

zum Verkohken benützt werden. In Süd-Wales sey dieß aber der Fall und der

Werth der backenden Staubkohlen dort weit höher, so daß es ein wichtiger Gegenstand

sey, dieselben nicht zur Kesselfeuerung zu benutzen.

Eine andere Frage war, ob die Gase die Kessel und Winderwärmungsröhren stark

angreifen und bald zerstören?

Die Meinungen der Mitglieder waren darüber getheilt. Hr. Blackwell behauptete, die Kessel und Röhren würden von den Gasen schon

deßhalb mehr geschont, weil sie eine weit gleichförmigere Hitze geben als festes

Brennmaterial. Bei einigen Hohöfen in Derbyshire seyen die Kessel und Heizröhren

drei Jahre lang in ununterbrochenem Betriebe gewesen, ohne daß irgend eine Reparatur

erforderlich war. Die Röhren wurden alle sechs Wochen von dem Gichtsand gereinigt,

wie man nämlich den Erz- und Kohksstaub nenne, welcher von den Gichtgasen

aufwärts geführt, und auf die Röhren abgesetzt werde. Da dieser Gichtsand ein

schlechter Wärmeleiter sey, so vermindere er die Heizkraft der Rohren und müsse

daher nothwendig von Zeit zu Zeit entfernt werden. – Auf andern Werken, z.B.

zu Dundyvan würden aber die Röhren von den Gasen stark angegriffen, die Kessel

weniger.

Als Resultat aller dieser Betrachtungen über den Vortheil der Benutzung der Gichtgase

ergibt sich, daß da wo die Staubkohlen so backend sind, daß man Ofenkohks daraus

fabriciren kann, der Vortheil der Gasfeuerung ganz überwiegend ist, wie z.B. in

Wales und theilweise in Schottland, wogegen z.B. bei den nicht backenden und nicht

verkohkbaren Staubkohlen im südlichen Staffordshire der Vortheil, welchen die

Benutzung der Gase veranlaßt, so gering ist, daß dadurch die Anlagen und

Unterhaltungskosten der Apparate nicht gedeckt werden.

Tafeln