| Titel: | Ununterbrochen wirkende Polirmaschine für metallene Gegenstände; von Armand Baudet, Juwelier in Paris. |

| Fundstelle: | Band 127, Jahrgang 1853, Nr. LXXXVII., S. 418 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Ununterbrochen wirkende Polirmaschine für

metallene Gegenstände; von Armand

Baudet, Juwelier in Paris.

Aus Armengaud'sGénie industriel, Decbr. 1852, S.

297.

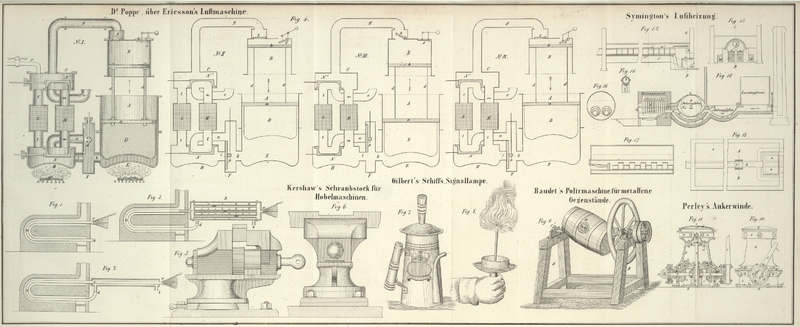

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Baudet's ununterbrochen wirkende Polirmaschine für metallene

Gegenstände.

Dieser Apparat hat hauptsächlich den Zweck, Metallarbeiten durch gegenseitige

Berührung und Reibung zu poliren. Von andern Apparaten dieser Art unterscheidet er

sich durch die Einrichtung der Zapfen, um welche sich das Polirfaß dreht.

Das Gefäß, in welchem das Poliren vorgenommen wird, ist ein Faß von gewöhnlicher

Form, an welchem die Zapfen in diagonaler Richtung angebracht sind, so daß sie einen

gewissen Winkel mit der geraden Linie bilden, welche durch die Mittelpunkte der

beiden Böden des Fasses geht.

Aus dieser Einrichtung folgt, daß man die Polirtonne bis zu 1/4, oder 1/3, ja selbst

bis zur Hälfte ihrer ganzen Räumlichkeit mit Metallarbeiten, wie Schmucksachen,

Ketten, Schrauben, Nägel u.s.w. anfüllen kann, und daß, wenn man der Tonne eine

ununterbrochen drehende Bewegung ertheilt, alle diese Gegenstände nothwendig eine

doppelte Bewegung erleiden, so daß sie stets über einander rollen. Jedes einzelne

Stück verändert unaufhörlich in allen Richtungen seinen Platz und erlangt durch die

ununterbrochene Reibung auf allen Flächen und an jedem Punkt eine gute Politur, es

mag was immer für eine Form haben.

Fig. 9 zeigt

eine äußere und perspectivische Ansicht dieser Polirtonne mit excentrischen Zapfen.

Aus der bloßen Betrachtung dieser Figur erkennt man, daß die beiden Zapfen a und b, um welche sich die

Tonne dreht, an den beiden entgegengesetzten Böden angebracht sind, und zwar der

eine an dem oberen und der andere an dem unteren Ende. Es folgt daraus, daß die

gerade Linie, welche durch den Mittelpunkt dieser beiden Zapfen geht, mit der

Achsenlinie der Tonne, welche durch die Mittelpunkte beider entgegengesetzten Böden

geht, einen mehr oder weniger großen Winkel bildet und folglich geneigt, wenn

letztere horizontal ist.

Jeder Zapfen ist unter einem gewissen Winkel mit dem einen oder dem andern Boden der

Tonne verbunden, und der größeren Festigkeit wegen ist diese Verbindung auch mit den Faßdauben

hergestellt. Beide Zapfen liegen in den Pfannen c, c',

die auf dem Gestell B der Maschine befestigt sind.

Die zu reinigenden oder zu polirenden Arbeiten werden mittelst einer Oeffnung in den

Apparat gebracht, welche an der Stelle des gewöhnlichen Spundes angebracht und

mittelst eines mit Schraubengewinden versehenen Stöpsels d, oder auf irgend eine andere Weise verschlossen ist.

Bei gewissen Arbeiten, z.B. bei Schmucksachen, darf man die Tonne nur bis auf etwa

1/3 ihres Volums oder ihres Inhalts anfüllen und muß ihr eine drehende Bewegung

ertheilen, deren Geschwindigkeit im umgekehrten Verhältniß zu dem Durchmesser

steht.

Aus der Neigung der Achse der Tonne folgt nothwendig, daß die Gegenstände, welche sie

enthält, unaufhörlich auf- und niedergehen müssen, indem sie sich fortwährend

um sich selbst drehen und rollen. Weil alle Punkte der inneren Wände der Tonne eine

ungleiche Entfernung von der durch die Zapfen gehenden Achse haben, beschreiben sie

im Verhältniß zu diesen eine Reihe Peripherien, die nothwendig excentrisch sind.

Dasselbe findet bei den darin enthaltenen Gegenständen statt, welche außerdem durch

ihr eigenes Gewicht, wegen der geneigten Lage der Tonne, den tiefsten Punkt

derselben zu erreichen suchen.

Durch diese doppelte Bewegung wird die gegenseitige Berührung außerordentlich

vervielfacht und die Politur der Oberflächen sehr beschleunigt, so daß der Proceß

eine fünf- bis sechsmal kürzere Zeit dauert, als bei dem gewöhnlichen

Verfahren. Die Arbeiten erhalten eine so schöne Politur und einen solchen Glanz, daß

man annehmen könnte, sie wären brünirt.

Man kann diesen Polir-Apparat in sehr verschiedenen Zweigen der

Metallverarbeitung benutzen, und ihm, je nach der Größe der zu polirenden

Gegenstände, größere oder geringere Dimensionen geben.

Tafeln