| Titel: | Verbesserungen im Raffiniren des Zuckers, welche sich Henry Bessemer zu London, am 24. Febr. 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. XXIX., S. 130 |

| Download: | XML |

XXIX.

Verbesserungen im Raffiniren des Zuckers, welche

sich Henry Bessemer zu

London, am 24. Febr. 1852 patentiren

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan. 1853,

S. 1.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Bessemer's Verbesserungen im Raffiniren des Zuckers.

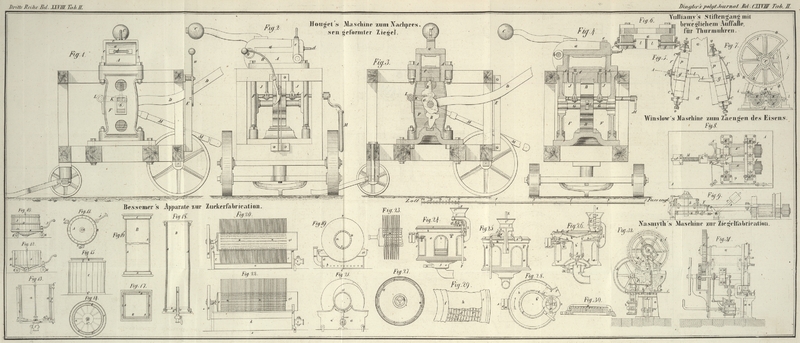

I. Construction der Klärpfannen. – Fig. 13 stellt eine

verbesserte Klärpfanne im Verticaldurchschnitt, Fig. 14 im

Horizontaldurchschnitt und Fig. 15 in der

Seitenansicht dar. a ist ein gußeiserner cylindrischer

Behälter, mit einem nahezu flachen Boden, um welchen hohle Kammern a¹ angeordnet sind. Der Boden a² des Behälters ist durch verticale radiale

Scheidewände, welche in Fig. 14 durch punktirte

Linien angedeutet sind, mit dem unteren Theil a³

verbunden. b ist ein cylindrischer den Behälter a umgebender Mantel, welcher oben und unten dampfdicht

anschließt und rings um den Behälter einen ringförmigen Raum zum Einlassen von

heißem Wasser oder Dampf bildet. Zur Verstärkung des Mantels ist an seinem oberen

Ende eine Flansche b¹ und an seinem unteren Ende

eine Flansche b² angebracht. Diese Flanschen

umfassen einen hölzernen Mantel e und halten die

einzelnen Dauben desselben fest, f ist ein Hahn zum

Abzapfen des Klärsels durch die eine Durchbohrung und zum Ablassen des Bodensatzes

durch die andere. Im letzteren Falle braucht man nur den Stöpsel g in die Höhe zu ziehen. In den ringförmigen Raum d zwischen dem eisernen Mantel und dem Behälter läßt man

Dampf oder heißes Wasser strömen.

Nachdem der Zuckersaft mit Kalk erhitzt (geläutert) worden ist, so bleibt eine

gewisse Menge stockiger Substanz in der Flüssigkeit schwebend, welche man absetzen

lassen kann. Geschieht dieses in der Klärpfanne, so veranlaßt die Erwärmung der

Pfanne eine Bewegung in der Flüssigkeit und verzögert diese Operation. Da man nun

nicht sehen kann, ob die Flüssigkeit klar ist oder picht, ohne dieselbe abzulassen,

so wird dadurch die Procedur sehr unsicher.

Zur Beseitigung dieses Uebelstandes construire ich ein Ablagerungsgefäß, welches Fig. 16 im Aufriß, Fig. 17 im

Horizontaldurchschnitt und Fig. 18 im

Verticaldurchschnitt dargestellt ist. A, A sind zwei

starke Schieferplatten mit Ruthen A*, zwei starke

Glasplatten geschoben und festgekittet sind. Das Ganze wird oben und unten durch die eisernen Rahmen C und D fest

zusammengehalten. Den Boden dieses Behälters bildet eine starke Schieferplatte E, durch welche eine an ihrem unteren Ende mit einem

Hahn versehene Röhre G tritt. Letztere läßt sich in

einer Stopfbüchse H frei auf- und niederschieben.

Die zu klärende Flüssigkeit wird in den Behälter gefüllt, welcher ungefähr zwei Fuß

über dem Fußboden vor einem Fenster aufgestellt werden sollte, so daß sich der

Zustand der Flüssigkeit an allen Stellen des Behälters genau beobachten läßt. Ist

sie hinreichend klar, so öffnet man den Hahn und läßt die Flüssigkeit ab, während

die Röhre G langsam und gleichmäßig herabgezogen wird,

damit die Abzapfung stets an der gehörigen Stelle erfolgt. Bringt man endlich die

Mündung der Röhre g bis an den Boden des Behälters, so

kann man sämmtliche Unreinigkeiten entfernen.

II. Methode, den Zuckersaft abzudampfen ohne denselben in

Berührung mit Röhren oder Flächen, welche durch Feuer oder Dampf geheizt werden,

zu sieden. – Ich habe mich überzeugt, daß, wenn Zuckerlösungen mit

dampfgeheizten Röhren oder Flächen in Berührung gebracht werden, die auf solche

Weise übertragene Wärme einen nachtheiligen Einfluß auf den Zucker ausübt. Bei

meinen Abdampfungsapparaten dürfen daher die zur Transmission der Wärme dienenden

Flächen eine Temperatur von 140° bis 150° Fahr. (48 bis 52°

Reaumur) nicht übersteigen, und da bei dieser niedrigen Temperatur ein Sieden nicht

stattfinden kann, so bringe ich große Mengen auf 140° oder 150° Fahr,

erhitzter Luft mit der Flüssigkeit gewaltsam in Berührung, wodurch letztere in einer

gleichmäßigen Temperatur erhalten, und von den wässerigen Theilen befreit wird,

welche in Verbindung mit der Luft als unsichtbarer Dunst davongehen.

Fig. 19

stellt den zu diesem Zweck construirten Apparat im Querschnitt nach der Linie AB

Fig. 22,

Fig. 20 im

senkrechten Längendurchschnitt nach der Linie CD

Fig. 19,

Fig. 21 in

der Endansicht und

Fig. 22 in

der Seitenansicht dar.

a ist ein eiserner Wasserbehälter, dessen Wasser mit

Hülfe der durch Dampf geheizten Röhren in der geeigneten Temperatur erhalten wird.

An den oberen Theil des Behälters ist ein Deckel genietet, welcher vermöge seiner

hohlen Form eine Zuckerpfanne c bildet, deren mittlerer

Theil sorgfältig nach einem Cylindersegment gekrümmt ist. An jedem Ende des

Behälters befinden sich Lager d¹ und d² zur Aufnahme einer weiten röhrenförmigen Achse, welche an

dem einen Ende durch einen Deckel e¹ geschlossen

ist. An diesem Deckel befindet sich eine Achse e², welche in dem Lager d² liegt,

während das andere offene Ende der Röhre in dem Lager d¹ ruht.

Die Röhrenachse e ist mit einer ungefähr 1/4 Zoll tiefen

Schraubenrinne versehen, in welche aneinander genietete Blechscheiben so eingesetzt

sind, daß sie eine Art archimedischer Schraube bilden, deren Gänge ungefähr 1 Zoll

von einander abstehen. Zwischen diesen Gängen sind in die Röhre in einem Abstande

von einigen Zollen eine große Menge Löcher in das Innere gebohrt, welche den Zweck

haben, Luftstrahlen zwischen die Schraubenwindungen strömen zu lassen. Die

Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Der Behälter a wird zuerst durch die Oeffnung m mit Wasser

gefüllt und Dampf in die Schlangenröhre b

zugelassen,

um das Wasser, welches der Zuckerpfanne als Bad dient, zu erwärmen. Diesem Bad gebe

ich eine Temperatur von 150° F. (52° R.), von der man sich durch ein

in die Oeffnung m gestecktes Thermometer leicht

überzeugen kann. Damit die Temperatur des Bades nicht über 212° Fahr.

(80° R.) steigen kann, bleibt die Röhre m

offen.

Ich verbinde ferner die von einem Ventilator hergeleitete Röhre mit dem offenen Ende

e³ der hohlen Achse der oben erwähnten

archimedischen Schraube, und erwärme die Luft auf ihrem Wege nach dem

Abdampfungsapparat bis auf ungefähr 150° F. (52° R.). Nachdem die

Pfanne mit Zuckersaft beinahe ganz gefüllt worden ist, setzt man sie mittelst eines

von irgend einer Triebkraft nach der Rolle s geleiteten

Riemens in Rotation, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 8 bis 10 Umdrehungen per Minute. Bei dieser Rotation bedeckt sich die

Oberfläche der in die Flüssigkeit tauchenden archimedischen Schraube mit einer

dünnen Schichte Zuckersaftes. Da nun die aus den zahlreichen Löchern der hohlen

Achse ausströmende heiße Luft mit dieser Schichte in Berührung kommt, so werden die

wässerigen Theile der Flüssigkeit durch die Luft absorbirt und fortgeführt, während

der dadurch in den Zustand einer stärkeren Concentration gebrachte Zuckersaft in die

Flüssigkeit der Pfanne zurückfließt und sich mit dieser vermengt. Da sich die

Quantität der in der Pfanne befindlichen Flüssigkeit durch Verdampfung vermindert,

so müssen neue Portionen derselben hinzugefügt werden, bis der erforderliche Grad

der Concentration erreicht ist.

Um die Ablagerung von Zucker oder die Bildung einer dichten Masse am Boden der Pfanne

zu verhüten, lasse ich die Schraube in Berührung mit dem Boden der Pfanne sich

bewegen, so daß die Schraubengänge die abgelagerte Substanz nach dem einen Ende der Pfanne

schaffen. Es ist deßwegen nöthig, an beiden Enden der Schraube c² und c³

einen Raum zu lassen, damit die Flüssigkeit nach dem entgegengesetzten Ende der

Pfanne zurückkehren und somit in beständiger Circulation bleiben kann. Wenn die

Füllung hinreichend concentrirt ist, so wird der Hahn t

geöffnet und die Schraube in Bewegung erhalten, wodurch die Entleerung des Syrups

aus der Pfanne bedeutend erleichtert und beschleunigt wird. Die Pfanne kann nun

wieder gefüllt und die beschriebene Procedur fortgesetzt werden.

III. Kühler oder Krystallisirgefäß. – Wenn man

heißen concentrirten Syrup der abkühlenden Wirkung der Luft in großen flachen

Gefäßen aussezt, so verwandelt die rasche Aenderung der Temperatur den Syrup in ganz

kleine unbestimmt geformte Krystalle, welche schwer von der Melasse zu trennen, und

weniger geschätzt sind als Zucker von gröberem Korn. Um nun größere Krystalle zu

erhalten und die durch das Hin- und Herschaffen des Syrups und Zuckers von

Ort zu Ort veranlaßte Arbeit zu ersparen, habe ich einen Kühler construirt, welcher

Fig. 10

im Aufriß, Fig.

11 im Grundriß und Fig. 12 im

Verticaldurchschnitt abgebildet ist. A ist ein mit

eisernen Reifen B gebundener Behälter, dessen Boden

conisch gestaltet ist, um den Abfluß der Substanzen zu erleichtern, wenn der Stöpsel

C herausgezogen wird. An dem eisernen Reif D sind zwei Räder E

angebracht; H ist ein drittes mit einer Handhabe J versehenes Rad, mit dessen Hülfe sich der Behälter

nach jeder Richtung bewegen läßt. In Folge dieser Einrichtung kann der Behälter nach

den Abdampfungspfannen, um eine neue Ladung Syrup aufzunehmen und von da nach den

Krystallistrungsräumen gefahren werden. Da der Behälter aus Holz, einem schlechten

Wärmeleiter, besteht, und vermöge seiner Form eine sehr kleine Abkühlungsoberfläche

im Verhältniß zu dem Volumen seines Inhaltes darbietet, so kühlt sich der letztere

sehr allmählich ab, gestattet also die zur Bildung größerer Krystalle erforderliche

Zeit, wodurch die Trennung der Melasse von den Krystallen erleichtert wird.

IV. Verfahren die Melasse von den Zuckerkrystallen zu

trennen. – Dem gewöhnlichen Verfahren gemäß wird die Melasse, welche

die Zuckerkrystalle einhüllt, dadurch unvollkommen ausgeschieden, daß man in den

Boden des Krystallisirgefäßes eine Oeffnung macht, durch welche die halbflüssige

Substanz langsam herausträufelt, wobei aber immer noch eine dünne Schichte Melasse

an den Zuckerkrystallen hängen bleibt, welche den Zucker verunreinigt und seine

Farbe trübt. Zur Beseitigung der aus der unvollkommenen Trennung der Melasse

entstehenden Nachtheile sind zwar mehrere Verfahrungsweisen in Anwendung gebracht

worden, allein sie

sind mit viel Arbeit und Zuckerverlust verbunden gewesen.

Wenn krystallisirter Zucker, welcher eine kleine Quantität Melasse enthält, mit

Wasser in Berührung gebracht wird, so muß – da die Melasse in halbflüssigem

Zustande an der äußeren Oberfläche der Krystalle haftet – nothwendig ein

Zeitpunkt eintreten, wo die Melasse sich mit dem Wasser vereinigt und die Auflösung

des festen Krystalls noch nicht begonnen hat. Wenn man demnach Wasser mit Zucker nur

so lange in Berührung läßt, als es zur Vereinigung desselben mit der Melasse

erforderlich ist, dann dasselbe rasch entfernt, so werden die Zuckerkrystalle in

reinem Zustande zurückbleiben. Um dieses Reinigungsverfahren auszuführen, habe ich

einen Apparat construirt, welcher

Fig. 24 im

Aufriß,

Fig. 25 im

Aufriß rechtwinkelig zu Fig. 24,

Fig. 26 im

Verticaldurchschnitt nach der Linie AB

Fig. 28,

Fig. 27 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie CD

Fig. 24 und

Fig. 28

im Grundriß dargestellt ist. Die Figuren 29 und 30 enthalten

Details nach einem größeren Maaßstabe. a ist ein

kreisrundes gußeisernes Gestell mit bogenförmigen Oeffnungen, um dem Inneren

desselben beikommen zu können; b eine kreisrunde Scheibe

mit einer hohlen Achse b¹. Die obere Seite der

letzteren hat in der Mitte eine Deckplatte b²,

welche durch sechs verticale Rippen d³ mit dem

Theile b verbunden ist. Rings um die obere Seite der

Tafel läuft eine breite ringförmige Rinne, über welche eine ringförmige

Messingscheibe c geschraubt ist. Die obere Seite der

Scheibe c ist mit einer Anzahl concentrischer Rinnen

versehen, welche mittelst zahlreicher durch sie gebohrter Löcher mit der hohlen

Tafel b communiciren. e und

f sind zwei Messingringe, an welche ein Ring h aus Drahtgewebe gelöthet ist. Diese Ringe sind der

Platte c so angepaßt, daß das Drahtgewebe die dünnen

zwischen den Rinnen befindlichen Rippen berührt. In den Figuren 29 und 30 ist diese

Einrichtung und ihre Befestigungsweise deutlicher sichtbar. Die Bodenplatte des

Gestells a hat eine kuppelförmige Vertiefung a¹, deren Mitte eine die hohle Achse b¹ der Scheibe umgebende Stopfbüchse i enthält, um den Eintritt der äußeren Luft in die

Kuppel a¹ zu verhüten. An die untere Seite der

Bodenplatte ist ein Deckel j geschraubt, durch dessen

Mitte das Luftsaugerohr l sich aufwärts erstreckt.

Zwischen dem unteren Theil dieses Deckels und der Röhre l befindet sich ein ringförmiger Raum m, in

welchen die zur Entleerung der Flüssigkeit dienliche Röhre n sich erstreckt. Damit keine Flüssigkeit in das offene Ende l* des Luftrohres fallen kann, ist über demselben eine große Deckplatte

p mittelst radialer Rippen q an den Deckel j befestigt. Die obere Seite

der Deckplatte p nimmt einen Zapfen r auf, um welchen die Scheibe b in Rotation gesetzt werden kann. An der unteren Seite der letzteren

befindet sich nämlich ein conisch gezahnter Ring b⁵, in welchen ein conisches Getriebe u

greift, dessen Achse v mittelst eines über die Rolle w geschlagenen endlosen Riemens in Umdrehung gesetzt

wird; x ist die Leerrolle.

Da die Scheibe b nur um den tiefliegenden Zapfen r sich dreht, so muß ihr oberer Theil irgend eine

Führung haben. Deßwegen ist die äußere verticale Fläche des Ringes b⁵ genau abgedreht und läuft zwischen drei an dem

Gestell a in gleichen Abständen angeordneten

Frictionsrollen B. Ueber der breiten ringförmigen Rinne

der rotirenden Scheibe b ist ein runder oben

trichterförmig sich erweiternder Behälter C angeordnet,

in welchem eine verticale mit Flügeln versehene Achse sich dreht, um den Zucker

abwärts zu treiben. Unten schließt sich dieser Behälter so nahe wie möglich an die

Ringe e und f. Bei C*, wo sich eine Schieberthür H befindet, ist eine Seite des Behälters flach. An dieser Thür befinden

sich zwei Hervorragungen I und über diesen an dem

flachen Theil des Behälters zwei ähnliche Hervorragungen J.

K, K sind Schrauben, welche an dem einen Ende in den Hervorragungen I und an dem andern Ende in den Hervorragungen J, J laufen; der mittlere Theil ist mit einem Kopf

versehen, mit dessen Hülfe sie umgedreht werden. Wenn nun die Schieberthür H gehoben oder niedergelassen werden soll, so wird der

Behälter C durch einen an das Gestell a befestigten Träger L in

seiner Lage festgehalten. Die Erweiterung C¹ des

Behälters kann für die Aufnahme großer Quantitäten Zuckers eingerichtet werden. An

die hintere Seite des Behälters ist ein Schaber N aus

Kupferblech mit aufwärts gebogenen Rändern befestigt. Der vordere Rand dieses

Schabers ist zwischen den Ringen e und f abwärts geneigt, und besitzt bei N, wo er mit der Oberfläche der Drahtgewebe in Berührung

kommt, eine ziemlich scharfe Kante. Der Schaber bildet eine geneigte Rinne, in

welcher der gereinigte Zucker in einen untergestellten Behälter hinabgleitet. Der

ganze Raum zwischen dem Schaber N und dem Behälter C ist bedeckt, so daß die Luft keinen Zutritt hat. In

einem kleinen Abstande vor der Schieberthür H befindet

sich die mit einem Hahn Q versehene Röhre P, welche nach der Mitte der Scheibe hin rechtwinkelig

umgebogen ist. Die untere Seite dieses umgebogenen Theils ist oberhalb des

ringförmigen Drahtgewebes mit sehr vielen kleinen Löchern durchbohrt, aus welchen

Wasser auf die nach der Richtung der Pfeile rotirende Scheibe gespritzt wird.

Beim Betrieb dieser Maschine ist es nothwendig, vermittelst einer mit der Röhre l zu verbindenden Luftpumpe die Luft in der hohlen

Scheibe b fortwährend zu verdünnen. Außerdem muß

mittelst einer gewöhnlichen Saugpumpe die Flüssigkeit durch die Röhre n herausgezogen und in einen höher gelegenen Behälter

geschafft werden, aus welchem sie wieder durch die siebartig durchlöcherte Röhre P herabfließen oder nach einer Abdampfpfanne geleitet

werden kann. Alle Flüssigkeit gelangt durch den Drahtring in die hohle Achse b¹ der Scheibe und von da in den Raum m, aus welchem sie durch die Röhre n abgelassen wird.

Wenn nun die Luft- und Flüssigkeitspumpen in Thätigkeit und die Achsen v und E in Rotation gesetzt

werden, so ist die Wirkungsweise des Apparates folgende. Der krystallisirte und mit

der Melasse vermengte Zucker wird in den Behälter C

geworfen, und durch die umlaufenden Flügel F nach dem

Drahtring hinabgetrieben, welcher mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 8 oder 10

Umdrehungen per Minute rotirt. Wird nun der Schieber K ungefähr 1/4 oder 3/4 Zoll gehoben, so legt sich

sofort eine Zuckerschichte von dieser Dicke auf die rotirende Scheibe, und sobald

die letztere eine vollständige Umdrehung gemacht hat, so ist der ganze

Drahtgewebering mit Zucker bedeckt. In Folge des luftverdünnten Raumes in der

Scheibe b wird die Melasse in das Innere derselben

gezogen, während die Wasserstrahlen, unter denen die Zuckerschichte sich rasch

hinwegbewegt, die den Krystallen adhärirende Melasse mitnehmen. Während der Zucker

sich dem Schaber entgegenbewegt, streicht die Luft hindurch und nimmt die

Feuchtigkeit mit, so daß der Zucker hinreichend trocken von dem Drahtgewebe

abgestrichen wird, um sofort in einen passenden Behälter geleitet zu werden. Hat die

rotirende Scheibe 4 Fuß Durchmesser, so legt ihr äußerer Rand bei jeder Umdrehung

eine Strecke von mehr als 12 Fuß zurück, und wenn sie in der Minute 10 Umdrehungen

macht, so beträgt die ganze Zeit von dem Augenblick, wo der Zucker den Behälter C verläßt bis zu dem Augenblick, wo er durch den Schaber

abgestrichen wird, etwas weniger als 5 Secunden, indem nur 3/4 Umdrehungen der

Scheibe hiezu erforderlich sind. Wenn die Scheibe zu einer vollständigen Umdrehung 6

Secunden braucht, und die Wasserstrahlen auf eine Breite von 3 Zollen wirken, so

beträgt die Zeit, während welcher der Zucker unter diesen Strahlen sich

hinwegbewegt, nur 1/8 Secunde; erwägt man ferner, mit welcher Geschwindigkeit

Flüssigkeiten in einen luftleeren Raum strömen, so begreift man leicht, wie kurze

Zeit dem Wasser im vorliegenden Falle gestattet ist auf den Zucker zu wirken. Die

Entfernung der die Krystalle überziehenden Melasse in so kurzer Zeit ist hauptsächlich der durch das

rasche Durchströmen von Luft und Wasser zwischen den Zuckerkrystallen veranlaßten

Reibung zuzuschreiben, wobei das Wasser natürlich nicht Zeit hat die Zuckerkrystalle

aufzulösen.

Tafeln