| Titel: | Federwaage für Locomotiven, von John Baillie, k. k. Inspector in Pesth. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. XXXV., S. 164 |

| Download: | XML |

XXXV.

Federwaage für Locomotiven, von John Baillie, k. k. Inspector

in Pesth.

Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieur-Vereins, 1852 Nr. 22.

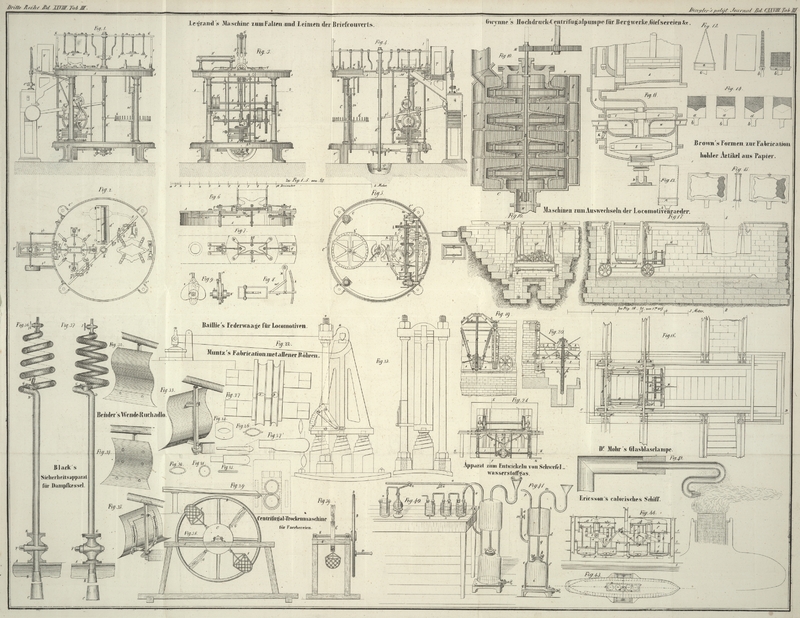

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Baillie's Federwaage für Locomotiven.

Bekanntlich ist die gewöhnliche Springbalance derart an den Locomotiven zur Belastung

ihrer Sicherheitsventile angebracht, daß sie nach dem Verhältnisse der Hebelsarme

eine größere Längenveränderung erleidet als die Höhe beträgt, auf welche das Ventil

gehoben wird.

Diese bedeutende Längenveränderung der Springbalance bedingt aber auch eine

verhältnißmäßig große Zunahme in der Spannung derselben, welche Vermehrung des

Zuges, nach dem Verhältnisse der Hebelsarme auf das Ventil übertragen, für dieses

noch viel größer wird und dadurch eine bedeutende Zunahme der Dampfspannung im

Kessel nothwendig macht, wenn sich das Ventil nur um Weniges heben soll.

Da dieser Uebelstand der gewöhnlichen Springbalance aus ihrer bedeutenden

Längenveränderung entspringt, so wird er in demselben Maaße geringer, als bewirkt

wird, daß diese Längenveränderung eine geringere seyn könne.

Aus diesem Grunde werden die Ventile unmittelbar mit

Federn belastet, und bei dieser Anordnung verkürzen sich die Federn nur um so viel

als das Ventil sich hebt. Die Erfahrung bestätigt dabei den Vortheil des leichtern

und größern Ventilhubes, aber sie zeigt auch den wesentlichen Nachtheil, daß die

Federn durch die unmittelbare Berührung des Dampfes, sowohl hinsichtlich ihrer

Elasticität als ihrer Dauer, sehr viel leiden. Daher ist diese Belastungsart in

praktischer Hinsicht ebenfalls nicht anzuempfehlen.

Durch die weitere Verfolgung dieses Weges, d. i. durch Anwendung einer Springbalance,

welche einen größern Hub dem Ventile gestattet, als ihre

eigene Längenveränderung beträgt, dadurch daß die Springbalance an dem kürzern, und

das Ventil an dem längern Arme des Ventilhebels wirkt, erzielt man nicht nur eine

äußerst geringe Längenveränderung der Springbalance, sondern es werden auch die

Federn jeder schädlichen Einwirkung des Dampfes entzogen und durch die geringere

Schiefe des Ventilhebels wird auch der Seitendruck auf das Ventil und somit die

Seitenreibung desselben bedeutend vermindert.

Die Einrichtung dieser Federwaage, Fig. 22 und 23, ist nun

folgende:

In einer auf dem Kessel befestigten Fußplatte stehen zwei Säulen, welche an ihrem

obern Theile ein Verbindungsstück und in der Mitte dieses letztern eine nach abwärts

gerichtete Pfanne tragen. Senkrecht auf die Richtung dieses Verbindungsstückes

gereiht, ruhen drei Voluten- oder Schneckenfedern auf der Fußplatte, und auf

diesen sitzt, mittelst eben so vieler kurzer Bolzen, ein hoher gußeiserner Träger,

an dessen Kopf eine nach oben gerichtete Pfanne eingepaßt ist. Ein langer

Ventilhebel, zwischen den Säulen und unter dem Verbindungsstücke derselben

hindurchgehend, ruht mit dem einen Ende mittelst eines Körners auf dem Ventile, mit

dem andern mittelst eines kantigen Zapfens auf der Pfanne des gußeisernen Trägers,

und wird an einem Zwischenpunkte, dem Drehungspunkte des Hebels, an welchem

gleichfalls ein kantiger Zapfen befestigt ist, durch die Spannung der Volutenfedern

gegen die Pfanne des Säulen-Verbindungsstückes nach aufwärts gedrückt. Dieser

Drehungspunkt liegt sehr nahe an dem Angriffspunkte der Volutenfedern, so daß sich

sein Abstand vom letzteren zu jenem vom Angriffspunkte des Ventils wie 1 zu 9

verhält.

An der einen Säule ist eine Bogen-Scala sammt Zeiger befestigt. Dieser Zeiger

ist um einen im Mittelpunkte der kreisförmigen Scala befindlichen Zapfen drehbar und

trägt noch einen kürzern Arm, in dessen Schlitz ein in dem Gußeisenträger

eingeschraubter Stift genau paßt.

Zum Spannen der Federn und ebenso zur Theilung der Scala dienen zwei auf den

Säulenköpfen sitzende Schraubenmuttern, welche das Säulen-Verbindungsstück

und durch dieses auch den Ventilhebel sammt Träger und Volutenfedern niederhalten.

Zu diesem Ende sitzt das Verbindungsstück nicht fest, sondern jede Säule trägt an

ihrem obern Ende über einem Ansatze eine Spindel, das Verbindungsstück ist an den

Enden durchbohrt, wird auf die beiden Spindeln geschoben und mittelst der erwähnten

Muttern gegen den Ventilhebel angezogen.

Um die Scala anzufertigen, wird oder dem Ventile eine Waage befestigt, an dem einen

Ende des Waagebalkens der oben hakenförmige Körner des Ventilhebels eingehängt, an

dem andern jedesmal so viel Gewicht in die Waagschale gelegt, als dem Drucke auf das

Ventil, bei der auf der Scala gerade zu bezeichnenden Dampfspannung, entspricht,

hierauf werden die beiden Muttern über dem Säulen-Verbindungsstücke so lange

gleichmäßig angezogen, bis der durch die Belastung der Waage gehobene Ventilhebel

mit der Spitze des Körners das Ventil gerade wieder berührt, ohne auf dasselbe zu

drücken, und in dieser Lage wird der Stand des Zeigers auf der Scala jedesmal

bezeichnet.

Damit die Vorrichtung beim Gebrauche nicht überspannt werden könne, werden zwischen

dem Ansatze der Säulenköpfe und dem Verbindungsstücke Plättchen von geeigneter Dicke

eingelegt. Man wird dann wohl eine geringere Spannung als die vorgeschriebene, nicht

aber eine größere herbeiführen können.

Wirkung und Spiel der Vorrichtung erklären sich aus dem Vorstehenden und der

Zeichnung von selbst.

Tafeln