| Titel: | Beschreibung einer Maschine zur Untersuchung der Achsschenkel und zur Auswechselung der Locomotivenräder; von Hrn. Larpent, Betriebs-Director der Orleans-Eisenbahn. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. XXXVII., S. 170 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Beschreibung einer Maschine zur Untersuchung der

Achsschenkel und zur Auswechselung der Locomotivenräder; von Hrn. Larpent,

Betriebs-Director der Orleans-Eisenbahn.

Aus den Annales des mines, 5te Reihe, Bd. II S.

243.

Mit Abbildungen aus Tab.

III.

Larpent's Maschine zum Auswechseln der

Locomotivenräder.

Das gebräuchlichste Mittel um die Räder von den Locomotiven abzunehmen, besteht

darin, dieselben gänzlich, oder zuerst an dem einen und dann an dem andern Ende zu

heben, so daß die Schutzplatten die Achsschenkel fahren lassen, worauf man die

freigewordenen Räder wegnimmt. Man begreift, daß die Arbeit des Hebens der

Locomotiven sehr starke und folglich in der Anlage sehr kostspielige Apparate

erfordert. Krahne sind fast die einzigen Maschinen, welche man bis jetzt in den

Eisenbahn-Werkstätten angewendet hat, um die Locomotiven von ihren Achsen

wegzuheben. Es gibt zwei Arten dieser Krahne: feststehende, welche hauptsächlich auf

großen Bahnhöfen, wo man Reparaturen ausführt, angewendet werden, und sogenannte

rollende Krahne, die man in den Montirungs-Werkstätten vorzieht.

Auf kleinen Eisenbahnlinien, wo man sparsam seyn muß, wendet man zum Heben der

Locomotiven, von denen man die Räder wegnehmen will, auch Wagenwinden und

Schraubenhebezeuge an. Wenn aber auch die Anschaffungskosten dieser Apparate gering sind, so

veranlassen sie dagegen bedeutende Unterhaltungskosten. Die Arbeit des Auswechselns

der Räder einer Locomotive mittelst der letztgenannten Hebezeuge veranlaßt auch

deßhalb große Kosten, weil dazu viel Zeit und viele Menschenkräfte erforderlich

sind. Ueberdieß ist die Anwendung der letztern Apparate oft für die Arbeiter

gefährlich. Die häufigen Unfälle, welche beim Heben der Locomotiven mittelst

Wagenwinden vorgekommen sind, dürften allein hinreichend seyn, um auf ihre Benutzung

zu verzichten.

Uebrigens ist es auch von vorn herein unbequem, eine Last von 20 Tonnen heben zu

müssen, um ein Rad von verhältnißmäßig kleinem Gewicht abzuziehen, und das

Nachtheilige dieses Verfahrens hat schon jeder Maschinenbauer empfunden. Auch wollen

wir uns nicht das Verdienst zuschreiben, einen solchen Apparat zum Auswechseln der

Räder erfunden zu haben, da, wie wir weiter unten sehen werden, bereits zu Stettin

ein solcher vorhanden ist; allein die auf einigen französischen Bahnen, z.B. zu St.

Germain, Sceaux, Straßburg etc. vorhandenen derartigen Apparate scheinen uns noch

unvollkommen zu seyn und Verbesserungen zu bedürfen, hauptsächlich hinsichtlich der

Handhabung, welche langwierig und mühsam ist und stets bedeutende Menschenkräfte

erfordert.

Bei der Maschine, welche wir auf der französischen West-Bahn, in der Nähe des

Locomotiven-Depots, zum Auswechseln der Räder eingerichtet haben, gingen wir

hauptsächlich von zwei Bedingungen aus: die erste derselben bestand darin, ein

einfaches Werkzeug zu construiren, welches mit der kleinsten Arbeiterzahl und in der

möglich kürzesten Zeit die Auswechselung der Locomotivräder gestattet; die zweite

bestand in der möglichsten Verminderung der Anlagekosten. Wir glauben unsere Aufgabe

gelöst zu haben, indem wir in weniger als zwei Stunden dahin gelangten, die drei

Räderpaare einer Locomotive auszuwechseln. – Die Kosten betragen nur ein

Drittel der Anlagekosten eines Krahns, wie man sie gewöhnlich bei den Eisenbahnen

benutzt.

Der Apparat ist in einer senkrechten Grube angebracht, welche mit zwei Geleisen

versehen ist und mit dem Maschinen-Depot in Verbindung steht. Sie ist 7,50

Meter (24 Fuß) lang, 2,32 Meter (7 1/2 Fuß) breit und 2,60 Meter (8 1/4 Fuß)

tief.

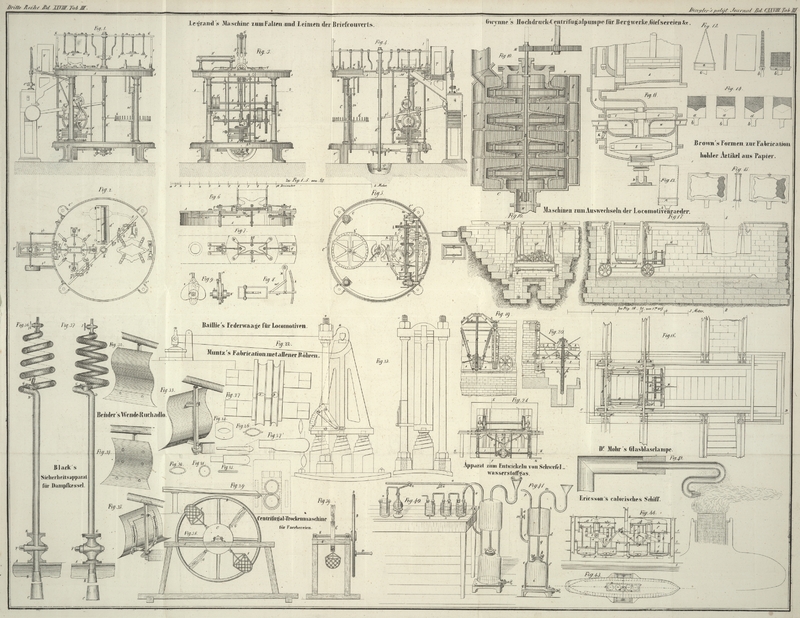

Die Figuren 16

bis 18

erläutern den Apparat.

Fig. 16 ist

ein Durchschnitt nach der Linie AB, Fig. 17.

Fig. 17 ist

ein Längendurchschnitt nach der Linie CD, Fig. 18.

Fig. 18 ist

ein Grundriß.

Die Maschine besteht aus einem gußeisernen Gestell A,

welches aus zwei der Länge nach und vier der Quere nach laufenden Theilen gebildet

ist, die in einem

Stück gegossen sind. Dieses Gestell ruht auf zwei Achsen B, welche Räder mit Spurkränzen haben, so daß der Apparat auf Schienen am

Boden der Grube, welche senkrecht zu den Schienen über der Grube liegen, beweglich

ist.

Auf dem Gestell sind vier gußeiserne Säulen C befestigt,

deren jede aus zwei rechtwinkeligen Theilen besteht. Jede Säule ist an einer ihrer

Flächen in ihrer ganzen Höhe mit einem senkrechten Falz versehen, welcher zur

Führung einer Zahnstange dient.

An jedem der beiden Querbalken an den Enden, sowie auch an demjenigen in der Mitte,

sind sechs Absätze angegossen, welche zwei eiserne Wellen D aufnehmen, auf denen vier, ebenfalls schmiedeiserne, Getriebe

festgekeilt sind, welche in die gleichfalls schmiedeisernen Zahnstangen

eingreifen.

Die Zahnstangen E tragen zwei bewegliche Schienen F, welche senkrecht in den Falzen gleiten, die auf einer

der Flächen der gußeisernen Säulen angebracht, und von denen zwei und zwei durch die

Querbalken G verbunden sind, die ihrerseits eine

hölzerne Brücke tragen, welche der Bewegung der Zahnstangen folgt, und auf welche

sich der Arbeiter stellt, der die Schmierbüchse in die Schutzblätter der Locomotive

bringt.

Die aufsteigende oder niedergehende Bewegung der an den obern Enden der Zahnstangen

angebrachten beweglichen Schienen wird mittelst einer Kurbel H bewirkt, welche an dem Ende einer horizontalen Welle angebracht und mit

einem Sperrrade versehen ist, in das ein Sperrkegel greift, um den Apparat in Ruhe

zu setzen. Dieselbe Welle trägt ein Getriebe, dessen Halbmesser im Verhältniß von 1

: 6,50 mit dem der Kurbel steht und welches in ein Rad greift, das auf einer

Mittlern Welle befestigt ist, die auch ein Getriebe trägt, dessen Halbmesser im

Verhältniß von 1 : 2,50 zu demjenigen des vorhergehenden Rades steht. Dieses

Getriebe greift in ein Rad, welches an einer besondern Welle sitzt und die Bewegung

in umgekehrter Richtung mittheilt, indem es in ein anderes Rad von gleichem

Durchmesser greift, welches ebenfalls auf einer besondern Welle befestigt ist. Jede

dieser beiden Wellen trägt ein Getriebe, dessen Halbmesser im Verhältniß von 1 : 4

mit demjenigen der Räder von gleichem Durchmesser steht, die in ein großes Rad auf

der Welle D greifen, auf welcher die schmiedeisernen

Getriebe angebracht sind, die in die Zahnstangen greifen und deren Halbmesser im

Verhältniß von 1 : 4,45 mit denen der großen Räder stehen. Multiplicirt man diese

Verhältnisse mit einander, so findet man, daß die auf die Kurbel angewendete Kraft

mit 291 multiplicirt werden muß, um die Kraft der Getriebe auszudrücken, welche auf

die Zahnstangen einwirken.

Die horizontale Bewegung des Apparates wird mittelst eines Hebels I bewirkt, der auf der Achse B beweglich und mit einer Sperrvorrichtung versehen ist, die in das

Sperrrad J auf derselben Achse greift.

Wenn nun die Locomotive auf den Apparat geschoben worden ist, so darf derselbe nicht

ihr ganzes Gewicht tragen, wodurch die Zahnräder zu lange Zeit angegriffen würden.

Deßhalb wurden die beweglichen Schienen auf starke eiserne Riegel L gelegt, welche durch starke gußeiserne Supports M gehen, die ihrerseits auf Pfeilern von Quadersteinen

ruhen und befestigt sind. Diese Supports nehmen an einem Ende die auf gewöhnlichen

Bahnen befestigten Schienen auf, während sie auf der Seite der Grube als Führer und

gleichzeitig als Supports für die beweglichen Schienen des Apparats dienen.

Das Verfahren mit diesem Apparat ist nun folgendes: wenn die Räder einer Locomotive

ausgewechselt werden sollen, so beginnt man damit, die verschiedenen Theile der

Bewegung und der Dampfvertheilung, welche mit den Achsen verbunden sind, zu

demontiren. Darauf schiebt man die Locomotive auf die Schienen des Apparats, welche,

wenn derselbe nicht im Betriebe ist, stets auf den erwähnten Riegeln ruhen müssen.

Wenn nun das wegzunehmende Rad fast in die Mitte der Schiene gelangt ist, so dreht

man an der Kurbel, um die Riegel unter den Schienen wegnehmen zu können. Darauf läßt

man das Rad nach und nach niedersinken, bis die Feder des obern Theils das

Schutzblatt verlassen hat. Mittelst des Hebels mit Sperrkegel schiebt man das Ganze

bis unter die parallelen Geleise. Darauf hebt man das Rad bis zur Ebene der Bahn und

schiebt es in die Werkstatt.

Um ein Rad an seinen Platz an der Locomotive zu bringen, hebt man erst die

Schmierbüchsen und dann die Achsschenkel empor und beginnt die vohergehende Arbeit,

jedoch im umgekehrten Sinne.

Beschreibung eines ähnlichen Apparates, welcher auf dem

Bahnhof der Stettin-Posener Bahn zu Stettin angewandt wird.

Das von Hrn. Larpent angewendete Princip ist schon

mehrfach unter ähnlichen Formen benutzt worden, z.B. schon drei bis vier Jahre in

der Reparaturwerkstatt der Stettiner Bahn; der dortige Apparat ist in den Figuren 19,

20 und

21

abgebildet.

Fig. 19 ist

ein Durchschnitt nach der Linie EF, Fig. 21.

Fig. 20 ist

ein Durchschnitt nach der Linie GH.

Fig. 21 ein

Grundriß.

Zwei hölzerne Balken A, A, welche an den äußern

Achsschenkeln des Wagens aufgehängt sind, tragen 1) an ihren Enden vier senkrechte

gußeiserne Coulissen B, B, mit breiten Schwellen

versehen; dieselben sind zu zweien mit einander verbunden und leiten die beiden

beweglichen Schienen während ihrer Bewegung; 2) in der Mitte einen starken

Querbalken I, dessen Mitte eine Hülse J aufnimmt, durch welche eine starke eiserne Schraube

mit flachen Gängen K geht. Während der Bewegung ist es

diese Schraube, welche die ganze Last, die bewegliche Bahn und das Räderpaar trägt.

Die beiden Schienen L, L (von denen jede aus zwei Enden

amerikanischer Schienen besteht, welche Basis gegen Basis an einander liegen und

durch zwei Reihen Nieten mit einander verbunden sind) hängen mittelst der Stäbe P, P, R, R am Kopf der Schraube und sind mit deren

unterem Ende durch die flachen Stäbe Q, Q und die Bolzen

V, V verbunden. Zwei starke Stehbolzen T, T verhindern die Biegung dieser Armatur und folglich

das Bestreben der Schienen, sich unter der Last einander zu nähern und an die

inneren Wände der Leitungen anzulegen.

Eine große sich drehende Schraubenmutter M ruht mittelst

einer kreisförmigen Verstärkungsrippe auf dem gut abgedrehten Halse der Hülse J; sie hat an ihrer äußeren Peripherie eine Verzahnung

und steht mit zwei senkrechten Winkelrädern N, N im

Eingriff, welche auf den Kurbelwellen 0, () festgekeilt sind. Während die Locomotive

über den Apparat geschoben wird, ruhen die beweglichen Schienen auf Riegeln, wie bei

dem vorhergehenden Apparat.

In Beziehung auf die Bewegungs-Uebertragung ist der Apparat zu Stettin

einfacher als derjenige zu Orleans, welcher ein sehr complicirtes Räderwerk hat;

dagegen sind die Armaturen des letztern einfacher und fester. Bei einem einzigen

Tragpunkt in der Mitte muß die zu senkende Radachse stets mit der Schraube lothrecht

seyn – eine Bedingung, welche bei vier Stützpunkten wegfällt. Der Stettiner

Apparat erheischt auch das Vorschieben der Riegel unter die beweglichen Schienen,

welches bei dem Apparat auf der französischen West-Bahn nicht durchaus

nothwendig ist. Dagegen gewährt wiederum die Schraube an und für sich gegen jede

unfreiwillige Bewegung eine Sicherheit, welche die Sperrräder und Sperrzeuge

durchaus nicht bieten.

Im Allgemeinen verdient der französische Apparat den Vorzug, während der deutsche die

Priorität beanspruchen kann.

Tafeln