| Titel: | Die Maschineneinrichtung von Ericsson's Caloric-Schiff. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. XXXVIII., S. 174 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Die Maschineneinrichtung von Ericsson's

Caloric-Schiff.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Die Maschineneinrichtung von Ericcson's

Caloric-Schiff.

Ericsson ließ sich auf den Namen des Patentagenten A. V.

Newton für England die Maschineneinrichtung seines

Caloric-Schiffes als „Verbesserungen an Maschinen zum Forttreiben

der Schiffe“ patentiren. Aus der folgenden, dem London Journal of arts,

Märzheft 1853, S. 194 entnommenen Beschreibung, kommt man wenigstens

hinsichtlich der allgemeinen Anordnung der Maschine, über die Anzahl der

Cylinderpaare etc. ins Klare.

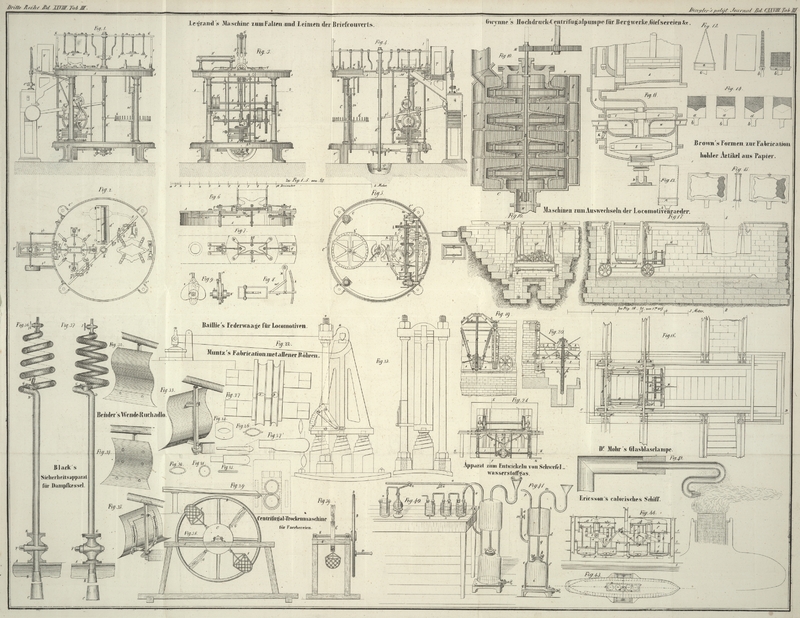

Fig. 43

stellt ein mit den Luftexpansionsmaschinen ausgerüstetes Schiff im Grundriß, Fig. 44 einen

Theil desselben im mittleren senkrechten und nach einem größeren Maaßstab

ausgeführten Längendurchschnitte dar. Die Maschinen sind in einer Linie vor und hinter der Kurbelwelle in einem Raum angeordnet,

welcher vom Kiel 4 ausgehend, sämmtliche Decks 1, 2, 3 durchschneidet. Dieser Raum

wird in der Mitte der Schiffsbreite seitwärts durch zwei starke Verschlage a, a begränzt, welche die Maschinen überragen und deren

Zwischenraum bei b bedeckt ist, um die Maschinen gegen

Regen und Nässe zu schützen. An jedem Ende des Maschinenraums erstreckt sich ein

senkrechter Canal c für die Herbeiführung der Luft bis

in die Nähe des untersten Schiffsbodens hinab, und ungefähr in der Mitte des Raums

befindet sich für den Austritt der Luft eine senkrechte Röhre 6, die sich

gleichfalls bis in die Nähe des Schiffsbodens hinaberstreckt.

Vor und hinter der Kurbelachse B der Schaufelräder sind

in gleichen Abständen von derselben zwei doppelte Maschinen A, A angeordnet, deren jede aus zwei Arbeitscylindern e, e und zwei Speisecylindern f,

f besteht. Die oberen Enden der ersteren und die unteren Enden der

letzteren sind offen und liegen einander direct gegenüber. In diesen Cylindern

bewegen sich die Arbeitskolben g, g und die Speisekolben

h, h, welche paarweise durch die Stangen i, i mit einander verbunden sind. Jeder der Speisekolben

ist mit einem oder mehreren nach innen sich öffnenden Ventilen j versehen; eben so sind die Deckel der Speisecylinder

mit einem oder mehreren Ventilen k versehen, welche sich

auswärts in einen mit beiden Speisecylindern verbundenen Recipienten l öffnen. Wenn nun ein Speisekolben mit seinem

Arbeitskolben sich niederbewegt, so schließt sich das Ventil k und öffnet sich das Ventil j, um Luft von

gewöhnlicher Dichtigkeit einzulassen und den Speisecylinder f zu füllen; gehen

aber die Kolben in die Höhe, so schließt sich das Ventil j und öffnet sich das Ventil k, um die Luft

aus dem Speisecylinder in den Recipienten l zu drücken.

Aus dem letzteren streicht sie durch eine Röhre m,

welche sich unten in zwei Arme theilt, hinab in die beiden Ventilkasten n, n. Jeder Arbeitscylinder communicirt mit einem

solchen Ventilkasten durch eine Oeffnung o, und jeder

Ventilkasten ist mit den erforderlichen Ein- und Ausgängen und Ventilen

versehen, welche einer näheren Beschreibung nicht bedürfen, da sie denen der

einfachwirkenden Dampfmaschinen ähnlich sind. Sobald das Eingangsventil geöffnet

wird, tritt die Luft in den Arbeitscylinder, und wirkt gegen die untere Fläche des

Arbeitskolbens. In den Arbeitscylindern wird die Luft durch geeignete unter

denselben befindliche Oefen, die einer Beschreibung nicht bedürfen, erhitzt. Während

der Arbeitskolben in die Höhe gedrückt wird, drückt der Speisekolben die vorher

eingesaugte Luft durch den Recipienten l, die Röhre m und den Ventilkasten n in

den Arbeitscylinder; und da sich in Folge der Erhitzung ihr Volumen vergrößert, so

drückt sie den Arbeitskolben, dessen Oberfläche größer ist als diejenige des

Speisekolbens, in die Höhe. Kurz bevor der Arbeitskolben das Ende des

aufwärtsgehenden Hubes erreicht, schließt sich das Eingangsventil, während sich das

Ausgangsventil öffnet, um die Luft durch eine Röhre p,

welche mit der senkrechten Röhre d communicirt,

entweichen zu lassen. Da jede Maschine doppelt ist, so wird, während der eine

Arbeitskolben mit seinem Speisekolben durch den Druck der erhitzten Luft in die Höhe

getrieben wird, der andere niedergehen. Diese wechselnde Bewegung der Kolben wird

dadurch erreicht, daß man die letzteren durch einen Balancier C verbindet, dessen Schwingungsachse in der Mitte zwischen den beiden

Cylinderpaaren sich befindet. Die Enden dieser Balanciers treten zwischen die

offenen Cylinderenden und die Stangen i, i, welche die

Kolben verbinden und sind mit Hülfe der Gelenkstangen D,

D mit der unteren Fläche der Speisekolben verbunden, so daß, wenn das eine

Kolbenpaar in die Höhe geht, das andere niedersinken muß und umgekehrt. Dasjenige

Ende des Balanciers jeder Maschine, welches der Radwelle am nächsten liegt, besitzt

einen dreieckigen Arm E, der sich in den Arbeitscylinder

hinaberstreckt. Sein äußerstes Ende, welches beinahe an den Arbeitskolben stößt, ist

durch eine Schubstange F mit dem Krummzapfen der

Radwelle verbunden. Die Maschine auf der andern Seite der Radwelle gleicht der so

eben beschriebenen in jeder Hinsicht vollkommen, und ihr Balancier ist auf gleiche

Weise mit der nämlichen Kurbel verbunden, jedoch rechtwinkelig zu der Schubstange

der ersten Maschine, so daß beide Maschinen hintereinander auf eine und dieselbe

Kurbel wirken.

Aus der vorangegangenen Beschreibung erhellt, daß die Maschinen ihre Luft nur von dem

untereren Ende der Canäle c, c empfangen, und daß, da

die Luft, nachdem sie ihre Wirkung auf die Kolben vollbracht hat, durch die Röhre

d oberhalb des Maschinenraums entweicht, in Folge

des Spiels der Maschinen eine constante und wirksame Ventilation durch den

Maschinenraum bewirkt wird. Diese Ventilation oder Circulation hält den unteren

Theil des Maschinenraums kühl, weil die Zuströmung der Luft durch die Canäle in der

Nähe des Bodens stattfindet, um an einer höher gelegenen Stelle in die Maschinen

gezogen zu werden. Indem nun die Luft im Maschinenraum durch die strahlende Wärme

der Oefen und Arbeitscylinder erwärmt wird, steigt sie allmählich in die Höhe und

gelangt in diesem Zustande oben in die Maschinen. Da in Folge dieser

Ventilationsmethode der Maschinenraum oben vollständig geschlossen ist, so sind die

Maschinen gegen Regen und Wetter geschützt. Zu den Oefen muß die Luft durch Röhren

geleitet werden, welche mit den Röhren p, p in

Verbindung stehen, damit die Ventilation nicht gestört wird.

Die Anordnung der Maschinen längs der Mitte des Schiffs vor und hinter der

Kurbelwelle, vertheilt das Gewicht über einen großen Theil der Länge, und nimmt in

der Breite nur wenig Raum in Anspruch. Dieser Umstand gestattet die Anwendung von

Cylindem von sehr großem Durchmesser, wobei die Verdecke dennoch ununterbrochen

bleiben und zu beiden Seiten der Maschinen hinreichenden Raum für Kammern u.s.w.

darbieten. Auch gestattet diese Anordnung die Einführung eines sehr wirksamen

Systemes der Diagonalverbindung, wodurch der Bau des Schiffs eine große Festigkeit

und die Fähigkeit erlangt, den Erschütterungen der Maschine kräftigen Widerstand

entgegenzusehen.

Tafeln