| Titel: | Apparat zur Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas für chemische Laboratorien und Fabriken; von Professor R. Fresenius. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. XLV., S. 192 |

| Download: | XML |

XLV.

Apparat zur Entwicklung von

Schwefelwasserstoffgas für chemische Laboratorien und Fabriken; von Professor R. Fresenius.

Aus dem Journal für praktische Chemie, 1853, Nr.

4.

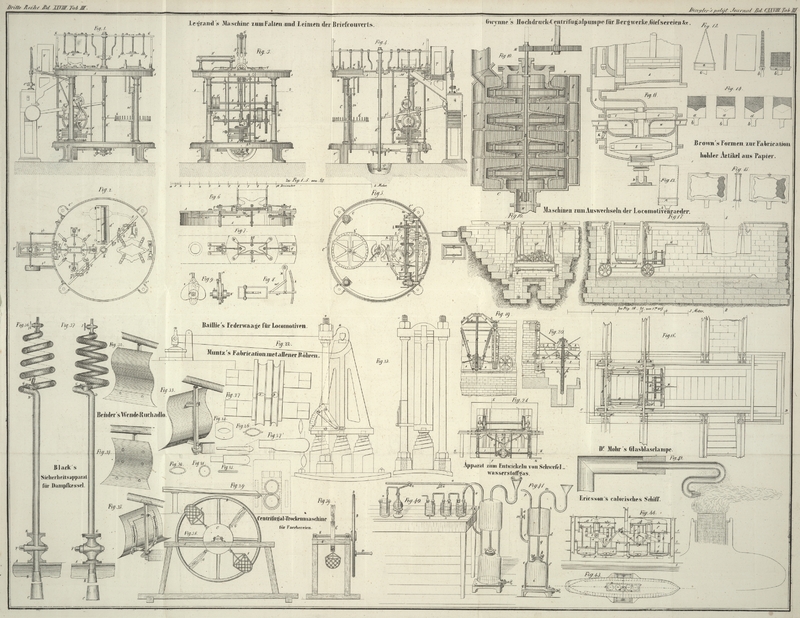

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Fresenius' Apparat zur Entwickelung von

Schwefelwasserstoffgas.

Wer einmal in einem analytischen Laboratorium gearbeitet hat, in welchem bekanntlich

der Schwefelwasserstoff eine wichtige Rolle spielt, kennt zur Genüge die

Unannehmlichkeiten, welche die Anwendung kleiner gläserner Apparate zur Entwicklung

von Schwefelwasserstoff mit sich bringt, zumal solcher, welche eine Regulirung des

Gasstromes und eine Unterbrechung der Entwickelung nicht gestatten.

Um diesen Uebelständen mit einemmale ein Ende zu machen, habe ich mir einen großen

Apparat von Blei construirt, welcher mit einer Füllung

für Wochen den Bedarf an Schwefelwasserstoff liefert und die Anwendung dieses Gases

so bequem macht, wie man es nur irgend wünschen kann. Da der Apparat zugleich jeder

Verschwendung an Schwefeleisen und Säure vorbeugt und den üblen Geruch auf das

Minimum reducirt, so

kann ich denselben allen denen mit Recht empfehlen, welche häufig in den Fall

kommen, größere Schwefelwasserstoffmengen zu gebrauchen.

Die Einrichtung meines Apparates ergibt sich aus den Zeichnungen, von welchen Fig. 40 die

Ansicht der ganzen Einrichtung bietet, während Fig. 41 den Durchschnitt

des eigentlichen Entwickelungsapparates darstellt.

a, b, c, d und e, f, g, h

sind zwei gleich große cylinderische Gefäße von Blei mit reinem Blei gelöthet. Der

Durchmesser derselben beträgt 30 Centimeter, ihre Höhe 33 Centimeter – i ist ein Siebboden von Blei, welcher 4–5

Centimeter vom wahren Boden entfernt ist und auf Bleifüßen ruht, die ihn sowohl an

den Seiten, als namentlich auch in der Mitte stützen. Die zahlreichen Löcher im

Siebboden haben einen Durchmesser von 1 1/2 Millimeter. Bei k befindet sich die Oeffnung zum Einfüllen des Schwefeleisens. Sie hat

einen Durchmesser von 7 Centimeter und wird dadurch verschlossen, daß auf den breit

abgedrehten Rand eine gefettete Lederscheibe und auf diese der breite Rand des platt

abgedrehten Deckels mittelst dreier Flügelschrauben von Eisen oder Messing

aufgepreßt wird. l stellt die Oeffnung zum Ablassen der

Eisenvitriollösung dar. Man erkennt aus der Zeichnung, daß dieselbe an einer etwas

vertieften Stelle des Bodens g, h angebracht ist. Die

Oeffnung hat im Durchmesser 3 Centimeter. Sie wird dadurch geschlossen, daß auf

ihren platt abgedrehten breiten Bleirand ein platt abgedrehter breiter und dicker

Bleideckel mittelst einer Flügelschraube aufgepreßt wird. Der Bügel, in welchem

deren Mutter sitzt, ist beweglich und schlägt sich so herunter, daß derselbe von dem

Strome der ausfließenden Flüssigkeit beim Entleeren derselben nicht getroffen wird.

Die Einrichtung des Füllrohrs m ergibt sich aus der

Zeichnung, ebenso die des Rohres d, h, welches bestimmt

ist, die Säure aus dem oberen Gefäße in das untere und aus diesem in jenes zu

führen. Man beachte, daß sie in die vertiefte Stelle des Bodens g, h ragt, aber nicht ganz auf dem Boden aufsteht. Das

Rohr c, e ist oben verschlossen und communicirt somit in

keiner Art mit dem oberen Gefäße. Es ist bestimmt, das in e,

f, g, h entwickelte Gas durchzulassen und zu dem Ende mit dem durch den

Hahn n abschließbaren Seitenrohre o versehen. Die Bestimmung des Rohres p werden

wir unten kennen lernen; das Rohr q ist unten und oben

verschlossen und dient nur als Stütze. Die Röhren haben 16 Millimeter im Lichten und

dürfen nicht zu dünnwandig seyn.

Soll der Apparat gefüllt werden, so verfährt man also: Man bringt 3,3 Kilogrm.

geschmolzenes Schwefeleisen, wie es die chemischen Fabriken jetzt zu billigem Preise

liefern, in ganz groben oder auch kleineren Stücken (aber nicht in Pulverform) durch

die Oeffnung k auf den Siebboden i und verschließt alsdann k sorgfältig; I ist ebenfalls fest zu. Man schließt nunmehr den Hahn

n und füllt a, b, c, d

durch m mit verdünnter Schwefelsäure und zwar in der

Art, daß man erst 7 Liter Wasser, dann 1 Liter concentrirte englische Schwefelsäure,

dann wieder 7 Liter Wasser in den Trichter gießt. Es geschieht dieß am besten

mittelst einer gewöhnlichen Literflasche. Die in a, b, c,

d enthaltene Luft entweicht bei dem Einfüllen durch das Rohr p, auch wenn dieß schon mit den sogleich näher zu

besprechenden Flaschen r, s, t verbunden ist. –

Oeffnet man jetzt den Hahn n und einen der Hähne u, so fließt die Säure durch das Rohr d, h, nach e, f, g, h. Aus

o entweicht anfangs Luft, welcher sich aber

Schwefelwasserstoff beimischt, sobald die Säure mit dem Schwefeleisen in Berührung

gekommen ist. Nach kurzer Zeit ist die Luft ausgetrieben und das jetzt kommende Gas

ist rein. Wie man aus Fig. 40 ersieht, biegt

sich das Rohr o bald und geht waagrecht weiter. Man

bringt an demselben nun so viel Hähne u, u an, als man

will. Die Hähne sind gewöhnliche, gut eingeschliffene messingene Gashähne, wie man

sie überall fertig zu kaufen bekommt. Man verbindet sie, wie die Fig. 40 zeigt, mit einer

kleinen Waschflasche. An dem aus dieser ausführenden Glasrohre bringt man bei o ein vulcanisirtes Kautschukröhrchen an, auf daß das

Glasrohr, welches in die zu fällende Flüssigkeit reicht, gerade seyn kann, wodurch

dessen Reinigung sehr erleichtert wird. Dreht man nun einen der Hähne u auf (der Haupthahn n muß

natürlich auch geöffnet seyn), so erhält man tagelang einen ganz constant bleibenden

Gasstrom von jeder beliebigen Stärke. Schließt man die Hähne u alle, so drückt das in e, f, g, h

entwickelte Gas die Säure durch h, d hinauf, das

Schwefeleisen kommt außer Berührung mit der Säure und die Entwicklung hört auf.

– Es geschieht dieß aber nicht momentan, denn das Schwefeleisen ist noch mit

Säure befeuchtet, auch lösen sich immer kleine Partikelchen desselben ab, fallen

durch das Sieb und bleiben so mit dem Rest der Säure in Berührung, welcher den Boden

g, h befeuchtet. Da nun durch o kein Gas mehr entweichen kann, so drückt das Gas die Flüssigkeit in h, d in die Höhe, gluckt durch die in a, b, c, d enthaltene Säure und entweicht durch p. Damit nun dieses Gas nicht verloren geht und die Luft

verpestet, sind die Flaschen r, s, t angebracht. r enthält Baumwolle und vertritt die Stelle einer

Waschflasche (aus einer gewöhnlichen mit Wasser gefüllten Waschflasche würde das

Wasser sehr bald zurücksteigen), s und t

sind mit Salmiakgeist

gefüllt. Die Menge desselben muß so beschaffen seyn, daß sie von s wie von t völlig

aufgenommen werden kann, denn bei dem bald vorhandenen, bald nachlassenden Gasdruck

steigt die Flüssigkeit bald von s nach t, bald wieder von t nach

s. Man erkennt, daß man in diesen Flaschen nebenbei

Schwefelammonium erhält.

Hört die Gasentwicklung endlich auf, so ist die Säure verbraucht, nicht aber das

Schwefeleisen, denn dieses reicht für die doppelte Säuremenge hin. Man läßt daher

die Eisenvitriollösung ab. Es geschieht dieß auf folgende Weise. Man schließt alle

Hähne u (n bleibt offen),

stellt eine Schale oder dergl. unter l, öffnet den

Verschluß daselbst und dreht nun einen Hahn u auf.

Sobald durch diesen Luft eindringen kann, erfolgt rasches Ausfließen. Wenn dieß

beendigt, spritzt man die Bleiränder sorgfältig mit Wasser ab, verschließt I wieder, reinigt die Schraube und füllt nun wieder

durch m die obige Menge Wasser und Säure ein. –

Ist nach zweimaliger Säurefüllung das Schwefeleisen verbraucht, so füllt man auch

solches wieder nach.

Die Säure concentrirter zu nehmen, kann ich nicht rathen, damit kein Eisenvitriol im

Apparate auskrystallisirt. – Die Messinghähne leiden durch den

Schwefelwasserstoff gar nicht.

Mein Apparat ist von Hrn. Mechanicus Stumpf in Wiesbaden

verfertigt und entspricht sowohl in Hinsicht auf vortreffliche Ausführung, wie auf

mäßigen Preis allen billigen Anforderungen, so daß ich denselben zur Anfertigung

solcher Apparate aufs beste empfehlen kann.

Tafeln